民間團體與社區營造

涂瀚云 簡博秀

關鍵詞:民間團體;社區營造;關渡平原小區;關渡那么田;臺北市

0 引言

社區營造是目前許多都市發展中一項重要的工具。社區營造的完善不僅需要社區當地居民的共同參與,更需要公私部門的齊心協力。自20世紀六七十年代快速都市化與工業化以來,臺灣地區的城鄉差距愈來愈大,許多社區的發展由于資源有限而停滯不前,若無內外力量的合作,社區將面臨發展衰敗或退化的危機,特別是人口外移和社區沒落將是其未來發展不可避免的趨勢。于是,社區營造便成為臺灣許多社區發展與再生所選擇的道路。社區的自主性發展,以及社區內資源整合的自發性模式,帶動了臺灣新一波都市與社區發展的過程,不僅振興了地方社區的產業與經濟,也重構了社區居民意識與社群網絡,為社區的再發展提供了一個適當的方向與模式。

自1996年起,歷經20多年的持續推動,臺北市開展了200多個社區自發性的地區環境改造及地區發展規劃案例[1],改善了120多個社區。同時,政府部門積極推動社區營造的相關活動并提升了民眾的參與度,臺北市政府的推廣行動也增加了社區居民的凝聚力。但不可忽略的是,社區營造成功的關鍵在于民間團體(citizen organizations)的帶領與整合,以及其與居民間進行溝通并協助資源分配。

民間團體在社區營造過程中的重要角色在于:一方面,它承接了社區與政府部門進行溝通的功能;另一方面,它是社區營造的啟動與協調的機構。以臺北市關渡平原小區為例,該小區近年來與當地政府和民間團體積極合作,進行了許多社區營造項目。本文以“關渡那么田”為案例,深入說明民間團體在社區營造中所扮演的角色及其重要性。

1 社區營造與民間團體

近30年來臺灣許多社區經歷了快速發展的階段,主要是政策的推動和成功案例的實踐,讓社區居民更愿意參與社區的改造與轉變,并認為社區營造是改變和活躍地方發展的重要手段。近30年來的政策推動,帶給社區的不僅是經濟上的發展,而且帶動整個社區的環境改造與公共醫療設施的提升,例如政府相關部門所推動的“形象商圈”與“商店街”計劃、“改造城鄉新風貌”計劃、“生活環境總體改造”計劃等,多樣化的措施使社區能得到更深入的發展。然而,這不僅需要政府的力量,民間團體的力量更是其中不可或缺的一部分。臺灣過往的社區營造缺少有效的橫向溝通,導致無法進一步整合政府部門的資源,最后面臨困境與停滯的狀況。例如,政府推動的政策看似在幫助社區改善經濟、改造環境,卻使得社區吸引了額外的商業活動,隨之而來的是交通凌亂現象,侵犯他人私有土地等問題也層出不窮。此外,原有政策下的社區營造無法整合居民力量,缺乏人與人之間的互動與關心,導致社區文化和社區溫度消失。因此,民間團體的力量非常重要,其力量根源于居民,是社區營造的推動力:一方面,民間團體協助社區的產業發展,增加社區居民的凝聚力,運用有限的人力和物力提供相對應的社會資源;另一方面,它把政府資源輸送到社區,建立政府與社區的溝通橋梁,解決社區面臨的困境。

社區可以代表家的歸屬,可以代表情感的連結,更可以代表一個空間。對于居住在社區里的人來說,這空間就是他們生活中所有大大小小的集結。每個社區都有它的歷史發展與區位優勢,地方的獨特性就是社區發展最主要的利益所在。每個社區都有自己專屬的文化連結,加上先天獨特的自然景觀和長久的歷史地理發展,可以發展出各自獨特的地方意象。這顯然是公共部門無法做到的部分。以新竹市為例,市區內的圓環從日本殖民時代興建并且保存至今,同時許多日式建筑藏匿于新竹街區中,成為都市社區內具有歷史文化的遺址。該地區的社區在這個獨特的歷史景觀下,齊心協力地創造新生活,長久的歷史發展使其于現今科技化時代中更顯突出。桃園大溪則是社區營造的一個極具代表性的案例,它一直是臺灣的木器與豆干產業的重鎮。1810年代隨著船運的興盛,大溪成為熱鬧的轉運港口,然而隨著船運的沒落,大溪的木藝產業也逐漸停滯。新世代年輕人無法傳承技藝的困境是大溪社區面臨的一大挑戰,之后政府推行的“商圈改造計劃”再次將大溪推向繁榮。其中,大溪木藝生態博物館(以下簡稱“木博館”)的開放,使社區發展更上一層樓。木博館是推動當地社區發展的重要民間團體,除了整合當地的社會和觀光資源,同時建立小區的人際網絡。它不僅積極推出“大溪學”[2]的專業地方知識,也鼓勵在地店家加入“街角館”[3]計劃,借此不僅可以保存與展示在地產業特色,也可將其統一整理管理,讓街區更加整齊干凈,同時也把大溪產業推向觀光產業。為了使大溪社區發展得更好,木博館組織田野調查,深入訪談當地居民和整理相關資料,鎖定主要活動與課程后,邀請當地居民一起探討大溪的傳統產業與民俗信仰,并培育文化人才;同時,與當地學校合作,將大溪學推廣至學校,讓學生可以更深入地了解并探討家鄉的歷史脈絡和產業發展,建構出因地制宜的做法,與當地居民一起發現獨特的文化與價值。木博館不僅給大溪當地居民帶來希望,更讓其與地方的情感連結根深蒂固,因此人與人之間的連結不會被利益沖淡,而是將店家們的競爭關系變成友好關系,為社區的發展共同努力[4]。

民間團體在社區營造中扮演的角色為社區領導者,在帶領社區居民發展時的主要信念為“凝聚社區共識”“肩負社會責任”“促進社區自助”及“扮演稱職角色”。在處理社區事務時的主要信念為“決心”“學習”“永續”“專業”及“平常心”[5]。因此,如果沒有民間團體在當地的長期相處與調查訪談,僅憑政府政策的推動是無法將社區文化與情感連結起來的,也無法解決社區的問題與沖突。民間團體扮演引導者的角色,帶領社區發展,并適當調用公共部門的資源。

2 臺北市政府與關渡平原的發展

關渡平原位于臺北市北部,正臨基隆河與淡水河的交接處,是臺北市現今僅存的農業地區,占臺北市所有農地面積的90%。由于關渡平原位于淡水河口處,附近生態資源豐富,不僅有紅樹林生態環境,也是候鳥的休息地點與渡冬地。然而,隨著都市發展的需求,關渡平原的開發一直都是市政治理的重要議題。在一個高度城市化的城市空間,仍能保留一塊低度發展區域作為城市氣候調節與生態體系平衡的平臺是難能可貴的,并且這生長在都市的農業區還能為都市帶來意料不到的產業價值。

2.1 臺北市政府規劃下的關渡小區

在臺北市政府規劃下,關渡平原的發展目標確定為平衡生態系統、防洪降溫、景觀游憩、食農教育、農產品品牌化與提高城市韌性等。然而,都市與農業是可以共融發展的。在2005年的《千禧年生態系統評估》中提出生態系統服務(ecosystem services)的概念,它指出“人類可借由生態系統獲得支持、供給、調節及文化的服務。將生態服務系統的概念導入農業,將農業視為提供糧食、健康、生態調節的支持系統,有助于我們應對氣候變遷所帶來的多重危機”。因此,關渡平原在臺北的功能定位應有不同的思維,不只是從農業生產的角度檢視,而且要思考農業成為一種城市生活形態的可能,同時在城市經濟、生態、社會系統并行前進的過程中,從不同方面促成城市的永續發展[6]。

早期臺北市政府對于關渡平原上的農業采取休閑農游、友善食農與韌性永續3大策略,但忽視了都市農民當時的生活條件,以致對關渡當地的農業社區增加了更多的發展限制。相較于鄉村型的農民,都市農民所需要的成本與人力都更高,而政府一連串推動休閑產業活動的政策卻無法為當地居民提供相應的人力與財力以達到政府的愿景,造成關渡平原的農業發展目標與政府期望之間的落差。以提高農產品的品牌化與防洪降溫兩件事為例。一方面,當地農民皆屬于老齡人口,欠缺關于推銷產品方面的專業知識,并且該地區本來就因豐枯期水量懸殊,加上北投士林科技園區工業用水等因素的影響,水資源分配不均,難以種植固定的農作物,在農業發展上一直有其限制條件。另一方面,磺港溪水夾帶都市生活用水及上游溫泉水的酸性物質,長期累積造成關渡地區土壤與水質酸化,因此關渡平原要發展“友善食農”就是一件不容易的事情。為了配合休閑農業旅游,臺北市政府推薦更改以往的農作方式,這不僅導致農民的經濟收益下降,還增加了改作方式的成本。

2.2 關渡小區居民的行動

許多當地的民間團體開展了一系列活動,希望能夠借此幫助當地農民適當轉型,或嘗試不同的地方發展模式。其中,“八仙六代園”便是一個民間團體的代表,他們嘗試以農業體驗活動和地方導覽游程,依季節變化提供不一樣的休閑游憩經驗,使游客可以參與多樣化的DIY活動,并且與屏東科技大學合作將關渡平原的生態進行復育,同時也與北投區農會合作,給游客提供各式各樣的農事活動。他們從當地社區出發,把農業資源整合發展成為旅游元素,重建讓社區再生的基本力量。需要特別指出的是,他們提出的“都市農業”[7]于近年來逐漸興起,不僅重新定義了人與土地之間的關系,更是擴大了社區營造的范圍。

不可諱言,“去理解、去試著和平相處,才是對社區與地方最大的尊重”。大量游客的涌入雖然會帶來可觀的經濟效益,但同時也會破壞當地的秩序且帶來大量的垃圾與噪音,最后導致當地居民抗議。因此,如何在不破壞當地生態與生活環境的前提下,將關渡平原小區的自然與生產分享給游客,就是社區營造需要思考的議題。在許多民間團體的協助和公共部門的支持下,關渡平原近年來的體驗活動越來越多元化,吸引大批游客前往參與,不僅讓更多的人看見其豐富的生態環境,還使大家實地下田去體驗農民的辛苦。公私部門的投入提供了適當的協作模式與財力資源,使政府的政策績效得以實現。關渡平原小區已經開始注意到環境與人力的沖擊對當地造成的負面影響,而許多在地的民間團體扮演了社區與政府部門之間的協調角色,一方面為當地社區產業找尋一條適合發展的道路,同時凝聚社區居民的共同意識;另一方面促進公私部門的合作,適當引入政府部門的資源,從而帶動社區發展。筆者以近年來關渡平原小區的社區營造案例——“關渡那么田”活動,說明民間團體在社區發展中的重要作用。

3 “關渡那么田”與社區營造

關渡平原小區位于關渡平原的西側,是自淡水河渡船頭延伸形成的聚落,早年是先民進入北臺灣地區開墾的入口,也是關渡與北投地區沿淡水河出海貿易的重要渡口。在地理位置上,關渡已是臺北市西北邊緣的盡頭,緊鄰臺北市與新北市的行政邊界,跨界即到達新北市的淡水區。若由臺北市中心前往關渡小區,其中需橫越關渡平原。與臺北市市區有明顯的距離,如此遺世獨立的位置讓關渡小區發展出具有特色的人文與自然環境。位于小區旁的“關渡自然公園”號稱北臺灣的最后一塊凈土,是臺灣北部候鳥集結最多的地點,有“賞鳥天堂”的美名。位于小區北面的“臺北藝術大學”則是臺灣最知名的表演與藝術大學,學校與關渡平原小區的發展息息相關,關渡平原小區除了是學生生活求學的場域之外,亦常與學校合作,舉辦一些藝術展演活動。另一個與關渡平原小區發展高度相關的人文景觀便是“關渡媽祖廟”,它是北臺灣地區歷史悠久且最富盛名的媽祖廟,是早年當地聚落的祭祀信仰中心,現在仍是北臺灣地區香火鼎盛的重要廟宇。

3.1 關渡小區的社區營造背景

據文獻記載,關渡平原的農業發展最早始于康熙時代,后期這個具有地理獨立性和歷史文化累積的地區吸引了一群新舊住民聚集此地,形成一個以新舊文化融合和自然生態保護為特色的地方。關渡平原小區內既保留傳統的宗教禮儀,又推廣現代藝術活動。這些活動由當地民間團體主導,聯絡地方感情。同時聯合小區居民進行自我定位,建立強烈的地方感,從而實踐社區營造的目標。比如關渡宮媽祖的祭祀法會和臺北藝術大學合作的“關渡藝術節”即是這些活動的代表。自2021年起,由財團法人臺北市錫瑠環境綠化基金會所舉辦的“關渡那么田”[8]則是當地小區近來社區營造的重要活動之一。關渡平原小區營造最主要的目的是發展關渡農業,體驗務農活動與舉辦田園市集使民眾更加了解當地的自然環境、歷史文化發展和特色農產品,不僅為關渡平原小區帶來人流、提高了當地的知名度,也增加了民眾對關渡平原的關注與支持。擁有豐富的農業資源,關渡平原小區借此發展相關的觀光活動,但僅憑借自身的力量無法擴大社區營造的范圍,因此需要借助民間團體與政府的力量。

3.2 “關渡那么田”活動內容

“關渡那么田”是由財團法人臺北市錫瑠環境綠化基金會執行的一項社區產業發展計劃,實際經費來源是臺北市政府產業發展局的補助。為了促進與當地社區活動的整合,基金會攜手在地青農“八仙六代園”,共同完成此項活動。活動的參與者各有分工:臺北市政府產業發展局主要從事城市產業發展策略規劃,一級產業、二級產業、市場產業及人事管理皆為其業務,活動推廣的目的是為了促進地方產業的永續發展,提升社區居民的生活質量[9];臺北市錫瑠環境綠化基金會是計劃中主要的民間團體——財團法人,他們平時大多配合政府共同推行都市綠化和美化工作[10],同時為都市小區的環境質量把關,對這次活動基金會通過臺北市政府產業發展局的招標與當地民間團體的合作,嘗試以農業產業為基礎的推動方式進行社區營造;“八仙六代園”代表了原生土地的社區民間組織,這個非政府的民間團體最早誕生于關渡平原上的大面積水稻田,這塊土地傳承到目前的主人(夫妻二人)已是第六代,因而取名“八仙六代園”[11]。在社區營造意識的鼓勵下,夫妻二人開始舉辦農民體驗活動,不僅販賣自家生產的農產品,還通過民間團體公共部門的力量將活動舉辦得更加盛大,讓關渡平原更有知名度(見圖1)。

“關渡那么田”中一項代表性的活動是金黃色的稻香之旅,在臺北市區內就可以享受種植稻米的相關活動。該活動結合北投地區的“青年農夫”(以下簡稱“青農”)活動,以稻米為主軸,將生產稻米的流程全部開放,并且設計一系列極有趣味性的闖關活動,加上自行車導覽,參與的民眾可以獲得視覺、聽覺、嗅覺、味覺的豐富體驗。更難得的是,在關渡平原這個地區,一年可進行二期稻作,第一期為每年2月中旬至3月中旬插秧,7月中旬收割;第二期則是以“留稻頭”的方式耕作,11月中旬至12月中旬收割。相較于一般農田,關渡平原上的稻田有兩種顏色,于是成為當地的一個特殊景象。早期關渡平原上的在地青農自行舉辦體驗活動,試圖增加小區居民的凝聚力和整合來自外部的資源,但是由于活動經費和人流有限,加上關渡平原雖為市區中的郊區,真正可以吸引來到關渡平原的游客少之又少,因此活動的推動便成為一件困難的事。近年來在財團法人臺北市錫瑠環境綠化基金會進行活動推廣后,“關渡那么田”的參與者逐漸增加。同時,探索星球創辦人的攝影團隊進駐后,記錄下關渡平原上每一個活動的特色,吸引了更多市民的關注。因此,自2021年起,“關渡那么田”每一場戶外活動的報名人數都超過預期,它不僅是臺北市家庭親子活動的首選,喜愛大自然的年輕人、壯年人甚至是退休人士也紛紛參加。

另一項重要的農游活動為自行車騎行。漫游于特色休閑農游營運路線上,在騎行途中通過導覽者的講解親身感受當地的自然環境,不僅能增加民眾的環境保育意識,還能讓他們發現沿路的生態景色。政府特意規劃了特色休閑農游營運路線,不僅可以讓民眾的休閑活動更加多元化,還可以避免民眾誤闖生態棲息地、破壞當地生態環境等。

在原有活動的基礎上,2022年的活動內容比以前更加豐富。在最近的捷運樞紐—新北投捷運站附近推出假日田園市集,并與一些有品牌的文創產品規劃師進行合作,一起設計在地特色店家與青農的農產品,結合時下流行的露營風格一同展示,借此提高關渡平原農產品與在地特色店家的品牌知名度。此活動“讓繁忙的都市中也有放慢步調的一天,體驗微風吹在臉上的感覺,看著稻米的金黃色,體驗親自采收稻米的手感,聞稻米成熟時的香味,這是滿載而歸的一天,通過專業攝影團隊記錄關渡平原上農田生活的快樂體驗”,此為筆者參加田野調查活動的筆記。這個活動不僅提升了關渡平原的知名度,更增加了當地居民的在地認同感。計劃的目的是“通過他人的視角來看自己的社區時,會產生強烈的當地認同感與榮耀感”。活動的成功舉辦可以促使當地居民愿意參加更多的活動或參與更多的計劃方案,而在游客與居民的互動中,可以清楚了解當地居住者的想法與生活,達到互相理解、和平相處、增加在地情感連結的目的。

3.3 “關渡那么田”活動效益

在“關渡那么田”活動的財務計劃中,每個參與者需自行負擔800元臺幣的費用,其中300元臺幣可于田園市集中的任何活動中折抵消費。在地青農與財團法人臺北市錫瑠環境綠化基金會等非營利組織表示,這些收費只用于抵扣活動成本。舉辦這些活動的目的在于讓更多的人看見關渡平原的美、分享大自然的快樂,讓小區居民借由社區營造活動凝聚人心,而并非以盈利為目的。

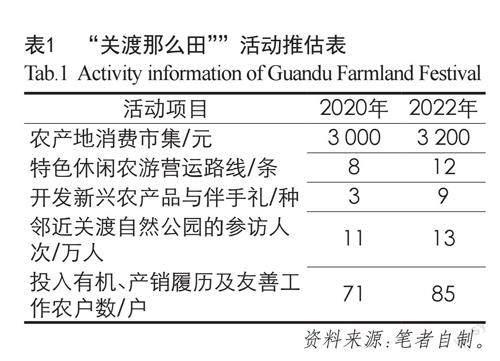

“關渡那么田”活動給關渡平原小區內的居民帶來巨大的經濟效益。農產地消費市集的展售收益從2020年平均每天收益3 000元上升到2022年的3 200元;特色休閑農游營運路線從2020年的8條增加到2022年的12條;新興農產品與伴手禮品的開發數量從2020年的3種增至2022年的9種;鄰近關渡自然公園的參訪人次從2020年的11萬人次上升到2022年的13萬人次;投入有機、產銷履歷及友善耕作的農戶數從2020年的71戶增加到2022年的85戶(見表1)。2022年調查參與課程活動的民眾對于韌性產業的認同度和農民對韌性農業的參與執行程度都高達80%[12]。

在社區營造經驗中,公私部門之間的協調與合作是很重要的工作,需要中間團體的運作,降低制度的交易成本。“關渡那么田”案例通過民間團體的操作,完成公私部門建構出一個可以操作社區營造平臺的任務,不僅維護了地區的生態與生產環境,也提升了當地農產品的品牌知名度與地區形象,從而體現了民間團體在社區營造中的重要作用。

4 結語

近年來臺北市關渡平原小區的農民體驗活動發展迅速,加上社區營造意識的抬頭,激勵了當地居民將社區發展得更完善的信心,然而政府部門提供的農業政策不符合關渡平原小區的實際發展。“八仙六代園”與“財團法人臺北市錫瑠環境綠化基金會”兩個私人團體協力合作推廣關渡平原的一系列農民體驗活動,比如通過臺北市政府產業發展局的補助計劃,舉辦了具有趣味性和地方特色的“關渡那么田”活動,使更多的人了解了關渡平原的自然生活環境、農務生活及當地歷史。

民間團體的加入是社區營造成功的關鍵,這有別于過去的行動者網絡(Actor-Network Theory,ANT)研究中所忽略的領導者角色在這個網絡中的決定性影響。“關渡那么田”是社區營造的成功案例,公私部門在社區營造中扮演著不同的角色,公共部門以現有的數據與能力幫助社區做決策計劃,民間團體長時間留在社區與當地居民進行對話與溝通。民間團體加入后,可以明顯感受到社區凝聚力的增強和社區歸屬感的提升,因此成功的社區營造案例中,公私部門、當地社區居民等三方都是不可或缺的。