江西方言量詞“個”的使用狀況及對比分析

夏學勝 余映

[摘 要]調查發現,江西方言中的量詞“個”與其他個體量詞存在混用及功能分化現象。“個”與“只”功能相近,在各地呈現此消彼長的態勢,其使用差異形成了各個區縣、甚至各個鄉鎮的方言特色。“個”“根”“顆”“口”等可以統稱為“個”系量詞。它們在稱量不同類型物品時混用,形成了一定的功能分化,同時,它們在各地方言的不同詞音構成一個原型范疇,其各自的邊緣成員存在重合。

[關鍵詞]江西方言;“個”系量詞;量詞混用;演變分化

[中圖分類號]H175 [文獻標識碼]A [文章編號]1005-7544(2023)11-0063-11

[作者簡介]夏學勝,江西農業大學講師;

余映,江西農業大學講師。

[基金項目]江西社會科學基金項目“袁州話詞匯接觸混用及其功能分化研究”(21YY06)

劉丹青認為漢語量詞最本質的作用是個體化。[1]個體量詞是量詞研究關注的重點,其中“個”使用范圍最廣,以至于研究界曾出現了“個化”問題的討論。戴婉瑩認為“個化”是表量的個體量詞發展的必然趨勢,語言發展的趨勢要求表量的個體量詞趨向“個化”。[2]孫汝建提出“量詞的所謂‘個化現象在現代漢語中是不存在的”,認為“個”在特定語體中使用時出現的高頻率只能說明“個”的使用范圍之廣,而不能說明量詞“個”能取代其他量詞的地位。[3]這些觀點雖然有所不同,但都肯定了“個”在量詞中的重要地位。

量詞“個化”是指現代漢語量詞中具有相當強的量名組合功能的特殊量詞“個”使用范圍越來越廣,使用頻率越來越高的泛化現象。[4]由此定義來看,“個化”問題研究需要歷時較長的語言對比,但這個對比存在較大困難,因為僅依據現有文獻很難全面反映漢語個體量詞先前的使用狀況。不過,如果對“個”進行大范圍調查和共時對比分析,可以為量詞各方面問題的研究提供參考依據。因此,本研究選用了100種日常物品,分出類別,調查它們在江西各地的量詞使用狀況,進而分析“個”在江西各地的使用狀況。

一、江西方言量詞“個”的使用狀況

(一)量詞“個”的地域分布

調查表明,同一物品在不同方言中使用的量詞會有不同;同一量詞在不同方言中所稱量的物品會有不同。量詞“個”在江西各地方言中都存在,因地域不同,“個”所稱量的物品種類的數量會有不同。比如,在宜春袁州竹亭鎮所調查的100種物品中,使用“個”稱量的只有4種,而使用“只”稱量的有37種,其他物品則由近15個其他量詞稱量;贛州龍南汶龍鎮調查到用“只”“個”稱量的物品分別為19種、22種;九江彭澤棉船鎮調查到41種物品使用“個”,而只有6種物品用“只”。本文將類似竹亭的“只”、棉船的“個”的量詞稱為強勢個體量詞。

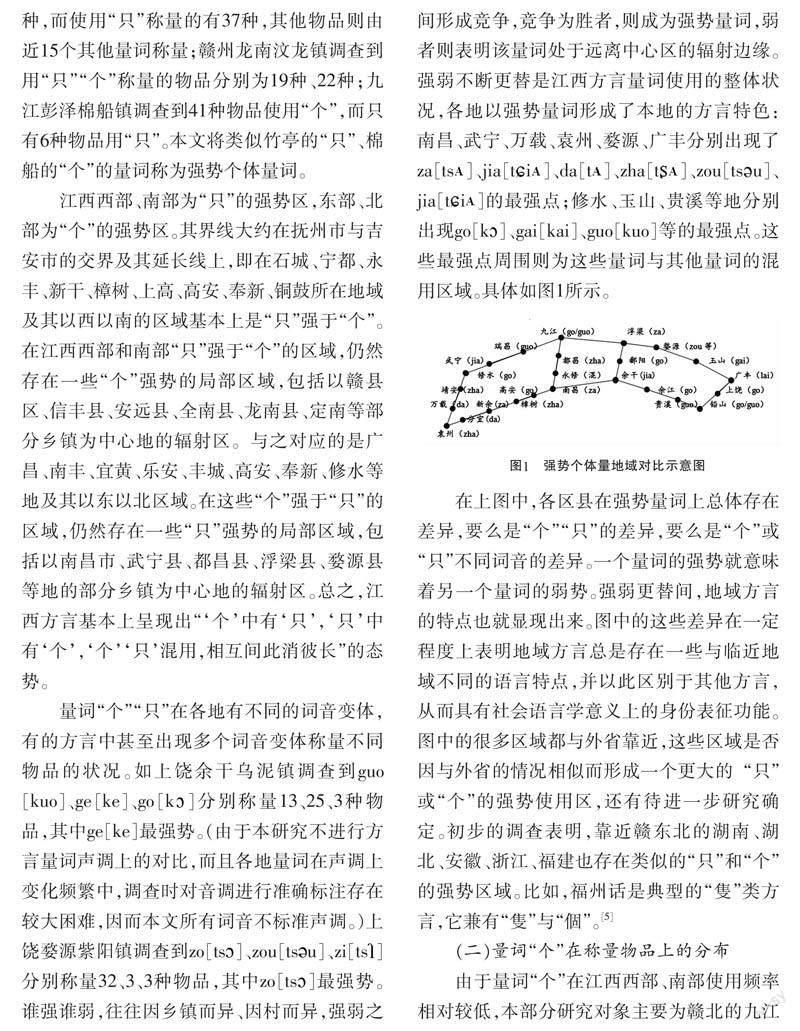

江西西部、南部為“只”的強勢區,東部、北部為“個”的強勢區。其界線大約在撫州市與吉安市的交界及其延長線上,即在石城、寧都、永豐、新干、樟樹、上高、高安、奉新、銅鼓所在地域及其以西以南的區域基本上是“只”強于“個”。在江西西部和南部“只”強于“個”的區域,仍然存在一些“個”強勢的局部區域,包括以贛縣區、信豐縣、安遠縣、全南縣、龍南縣、定南等部分鄉鎮為中心地的輻射區。與之對應的是廣昌、南豐、宜黃、樂安、豐城、高安、奉新、修水等地及其以東以北區域。在這些“個”強于“只”的區域,仍然存在一些“只”強勢的局部區域,包括以南昌市、武寧縣、都昌縣、浮梁縣、婺源縣等地的部分鄉鎮為中心地的輻射區。總之,江西方言基本上呈現出“‘個中有‘只,‘只中有‘個,‘個‘只混用,相互間此消彼長”的態勢。

在上圖中,各區縣在強勢量詞上總體存在差異,要么是“個”“只”的差異,要么是“個”或“只”不同詞音的差異。一個量詞的強勢就意味著另一個量詞的弱勢。強弱更替間,地域方言的特點也就顯現出來。圖中的這些差異在一定程度上表明地域方言總是存在一些與臨近地域不同的語言特點,并以此區別于其他方言,從而具有社會語言學意義上的身份表征功能。圖中的很多區域都與外省靠近,這些區域是否因與外省的情況相似而形成一個更大的“只”或“個”的強勢使用區,還有待進一步研究確定。初步的調查表明,靠近贛東北的湖南、湖北、安徽、浙江、福建也存在類似的“只”和“個”的強勢區域。比如,福州話是典型的“隻”類方言,它兼有“隻”與“個”。[5]

(二)量詞“個”在稱量物品上的分布

由于量詞“個”在江西西部、南部使用頻率相對較低,本部分研究對象主要為贛北的九江市、南昌市和贛東北的上饒市、景德鎮市、鷹潭市的方言。在所選用的100種物品中,兩地五市所調查到的結果基本一致:使用“個”稱量的較多是顆粒狀物品、容器類物品,其次是條線狀物品、編織類物品,最少的是塊片狀物品、動植物類。通過整理贛北232份、贛東北217份、贛西258份調查表,本研究發現兩地不同物品在用“個”稱量的頻率上具有較強的一致性,具體如圖2所示。

以贛東北為參照系,依據所調查的特定物品使用“個”稱量次數的高低進行排序,除籃球、藥丸等少數物品在數量上有較大變化外,贛北所調查到的結果與前者基本一致。總體來看,在江西方言中,“個”更多用于稱量籃球、包子、雞蛋、南瓜、粽子、桔子、紅薯、柚子、石頭、茄子、棗子,有超過一半的調查表記錄了“個”對這些物品的稱量。“個”較少用于稱量扣子、牙齒、豆子、藥丸,用于稱量棉花、泥巴、沙子、米的次數最少。贛西使用“個”的物品數量雖然相對更少,但圖中曲線變化的弧度總體與贛北、贛東北保持一致。此外,贛西的“只”線與“個”線形成高低對稱狀況,即當包子、粽子、茄子等用“只”稱量的物品數量較多時,用“個”稱量的數量就會相應較少;當雞蛋、籃球等用“個”稱量的物品數量較多時,用“只”稱量的就相應較少。贛西“只”的弧度也與其他三條“個”線保持大體一致。

類似的狀況也出現在容器類物品的稱量中。除碗、衣櫥、棺材等少數物品外,贛北、贛東北兩地用“個”稱量容器類物品的頻率總體一致。總體來看,“個”多用于稱量衣櫥、瓶子、箱子、酒壺、罐子、盆子、桶子、杯子、房子、盤碟、勺子、水缸、鐵鍋、碗,較少用于稱量塘、車子、棺材、船、田、井等,具體如圖3所示。

與贛東北、贛北相比,除碗、盤碟、船等少數物品外,贛西“只”的使用狀況與贛北、贛東北基本相同。統計發現,在贛東北收集到的調查表中,有85份記錄了“只”稱量船、60份用“只”稱量碗、35份用“只”稱量盤碟。如果將“只”換用為“個”,那么贛東北的“個”與贛西的“只”就會更具有一致性。此外,在該地還有用“塊”稱量碗、盤碟的,用“張”“把”稱量船、盤碟的。這些例子表明,方言量詞并不都具有范疇化功能,并不都對被稱量物品進行形狀等方面的描述或分類。

在贛北、贛東北的調查表中,條線狀物品大都可以使用“個”稱量。釘子用“個”稱量的在贛北調查到137次,在贛東北調查到136次。梯子用“個”稱量的在贛北、贛東北分別為91、72次。鋤頭分別為84次、69次。秤分別為71次、71次。鋸子分別為67次、62次。蠟燭分別為49次、54次。鏟子分別為49次、52次。鑰匙分別為43次、46次。木頭分別為42次、47次。帶子分別為42次、31次。剪子分別為39次、33次。卷煙分別為27、21次。針分別為25次、43次。筷子分別為20次、20次。尺分別為19次、30次。筆分別為17次、10次。傘分別為6次、7次。繩子分別為6次、7次。毛發分別為4次、4次。線分別為0次、3次。條線狀物品中,除釘子外,其他物品用“個”稱量的頻率并非很高。這種情況在使用“只”更多的地域也是如此,以吉安市為例,在該地收集到的102份調查表中,有36份記錄了用“只”稱量梯子,其次是釘子、秤、蠟燭、鋤頭、桔子、鑰匙、鏟子、尺子、剪子、筆、卷煙,其他如針、筷子、傘、木頭等則不超過10份,而線、毛發則為0份。相比于顆粒狀物品、容器類物品,“個”“只”對條線狀物品的稱量都更少。

塊片狀物品更少用“個”稱量。在贛北,只有鼓調查到40次用“個”稱量,梳子調查到38次,凳子調查到36次,其他物品則大都只有十幾次或幾次。其中,布、瓦、床均只調查到1次,而皮、墻、紙沒有調查到用“個”稱量的情況。在“只”強勢的吉安市,情況也大致相似。“只”稱量最多的是鼓、凳子、梳子、桌子等,其他都不足10次,其中布、皮沒有調查到。相比其他物品,塊片狀物品混用的量詞數量最多。調查表明,屬于衣物類的帽子、袋子、蚊帳等在贛北、贛東北調查到的數據都超過90次,屬于高頻使用“個”稱量的物品,它們在一定程度上可以視為強調容積的顆粒狀物品。

在有生命的物體中,除人、白菜高頻使用“個”稱量,其他則很少。但王志芳引用的實例中有用“個”稱量鵝、牛、驢等動物的[6];王彤偉列舉了唐代用“個”稱量竹、樹的用例[7];王紹新舉例證明了“個”在唐朝以前可稱量螻蛄、樹、河神等動物,在唐時可稱量馬、猿、貓、狗、泥牛、白鶴、蛤蟆、蟬、蜣螂、魚、蝴蝶等[8]。古代文獻和作品對各地方言的記錄不十分全面,現代的文獻和作品也難說全部記錄了各地方言量詞的使用,因此大概率存在用“個”稱量全部或絕大部分動植物的可能性。相對于“個”,“只”對動植物類的稱量頻率則高得多,以吉安吉水文峰鎮為例,在10種動植物中,用“只”稱量的就有8種。動植物類在一定程度上也可以視為強調體積的顆粒狀物品的次類。

在100類物品中,用“個”稱量的次數在30次以下的有米、沙子、泥巴、棉花、衣服、褲子、裙子、豬、雞、蟲、牛、狗、蛇、線、繩子、筆、卷煙、尺、傘、毛發、筷子、船、井、田、葉子、布、皮、被子、鏡子、墻、餅、磚、桌子、紙、毛巾、瓦、席子、扇子、門、書本、床等41種物品,其中線、葉子、布、皮、墻、紙、瓦在不足5份的調查表中被記錄為用“個”稱量。如果以上物品在今后的調查研究中可以被確證用“個”稱量,那就意味著“個”有可能曾被用于稱量所有物品,只是后來被其他量詞在部分物品上取代,從而形成現今多量詞混用的狀況。“只”的情況也類似。

周芍認為,具象越清楚、外表特征越明顯的,越傾向于使用特性量詞;反之,越抽象越不具備外表特征的,就越傾向于與中性量詞 “個”組合。[9]這個判斷或結論可以從另一個角度來理解,即在漢語個體量詞出現的早期,其數量極少甚至只有一個(如“個”),它們的功能只是為了與其他非個體量詞(如“雙”、“斤”等)相區分,但隨著歷史的演進,出于諸如文學描寫等各種可能的需要,量詞開始獲得功能的分化,出現用不同量詞區分稱量不同形狀物品的狀況。

二、量詞“個”與其他量詞的混用

(一)量詞“個”與“顆”的混用

調查表明,量詞“顆”“粒”“個”“只”等在江西各地方言中混用并發生一定程度的功能分化,量詞“顆”與“粒”主要用于稱量較小的顆粒狀物品,如米、沙子、藥丸、豆子、扣子、牙齒、石頭、棗子等;“個”與“只”主要用于稱量較大的顆粒狀物品,如籃球、包子、雞蛋、南瓜、粽子、桔子、紅薯、柚子等。

某些地域方言有“個”或“只”等,但無“顆”和“粒”,如上饒玉山六都、撫州臨川上頓渡、贛州石城豐山等地的少數調查表沒有調查到“顆”“粒”被使用的狀況。有的地域方言有“粒”無“顆”,例如宜春袁州竹亭話、吉安青原富灘話、贛州上猶雙溪話等。有的地域方言有“顆”無“粒”,例如贛州信豐的正平、嘉定、安西等地的調查表都沒有記錄到“粒”的使用。從目前的調查看,信豐縣是江西境內“顆”使用頻率最高的地方,也是為數不多的“顆”使用頻率高于“粒”的地方。在稱量顆粒狀物品時,江西方言總體狀況是“個”“只”使用頻率高于“顆”“粒”,“粒”的使用頻率高于“顆”,具體如表1所示。

在稱量物品上,“粒”更多稱量米、沙等極小物品。物品越小,各地方言中用“粒”稱量的可能性就越高,“粒”的使用頻率與物品的體型大小總體呈反比。相比而言,“顆”則更少用于稱量米、沙等物品,稱量更多的是豆子、石頭等物品,其稱量的規律性遠沒有“粒”強,由于詞音上它更接近“個”,因此有可能是“個”的一種演變形式。

(二)量詞“個”與“口”的混用

量詞“口”主要用于器皿類物品的稱量,有少數用于動植物,還有極少數用于其他物品的稱量。例如,在江西宜春袁州竹亭話中,“口”可以用于稱量磚、瓦、鏡子、釘子、針等,這些物品不是器皿,沒有開口,其用“口”稱量的原因有待進一步研究。在江西方言中,量詞“口”主要用于稱量井、塘、棺材、水缸、鐵鍋、田等6種物品。這六種物品調查所得數據如表2所示。

以贛東北為例,調查表中記錄了用“口”稱量井、塘、棺材的最多,超過百份,其次為水缸、鐵鍋、田等超過50份,稱量其他物品的則都不超過10份,其中碗有7份,桶子、船為6份,罐子、酒壺為5份,杯子為4份,盤碟為3份,衣櫥、盆子、箱子、房屋為2份,瓶子為1份,勺子、車子為0份。具體如圖4所示。

從圖4可以看出,“個”是容器類物品稱量的主體,“口”在一定范圍內對“個”形成使用上的補充,以至于可以看作是“個”的一種演變形式。相比來看,更多用“口”稱量的井、塘、棺材、鐵鍋、水缸、田等一般是開口顯著的大容器。

(三)量詞“個”與“根”的混用

與顆粒狀物品不同,條線狀物品在江西方言中主要由“根”“把”等量詞稱量。量詞“根”主要用于稱量毛發、針、線等11種物品,其他物品則一般不超過10份。這11種物品調查所得的數據如表3所示。

以贛北為例,調查表中記錄了用根稱量毛發、針、線、繩子、木頭、蠟燭、筷子的超百份,稱量帶子、卷煙、筆、針的超60份,稱量其他物品的則都不超過10份,其中鋤頭有10份,秤有8份,尺為7份,鑰匙為4份,剪子、鋸子為2份,傘、鏟子、梯子為1。量詞“把”主要用于稱量傘、剪子、尺等9種物品,其他物品則一般不超過10份。這9種物品調查所得得數據如表4所示。

從表4基本可以推斷,江西方言在“把”的使用上整體上保持一致,不同地區在頻率的高低上存在細微的差異。除了用“根”“把”稱量,部分條線狀物品在各地方言中還有用其他量詞稱量的記錄,比如“條”“支”等,但這些總體占比不高,占比最高的主要是“根”“把”“個(只)”,具體情況如圖5所示。

從圖5可以看出,在贛北方言中,條線狀物品的稱量主要呈現“‘根‘把分化對立,‘個分散稱量全部”的態勢。相比“根”“把”而言,“個”稱量物品的面更廣,幾乎涵蓋絕大多數條線狀物品,雖然其出現頻率比前兩者要低。這些物品原本有可能都是用“個”稱量,只是到后來,其中部分物品在有些地域方言中的稱量演化為“根”“把”或被其替代,并且形成功能的分化。“根”一般用于稱量毛發、針、線、繩子、木頭、蠟燭、筷子、帶子、卷煙、筆、釘子等形狀規則、均勻細長的長條形物品;而“把”更多用于稱量傘、剪子、尺、鑰匙、鏟子、鋸子、鋤頭、梯子、秤等形狀不規則、一般帶有把手的、多用手進行操作的長條形工具。

三、量詞“個”與其他量詞的詞音比較

(一)“個”與“根”“件”的比較分析

總結前文可以發現,“塊”“顆”“口”在江西各地都存在相同詞音的狀況,且詞音都與“個”保持強烈的對應性。具體如表5所示。

總體來看,在大多數江西方言中,“顆”“口”“塊”一般都可視為量詞“個”聲母送氣化的結果,其中“顆”與“個”關系最近,“口”“塊”關系更遠。與之相對應的是“根”“件”,在大多數江西方言中,它們的聲母與“個”基本相同;除少數方言外,它們大多數帶的是鼻音韻母,基本可以視為“個”的韻母鼻音化的結果。其中“根”與“個”關系更為接近,“件”可以視為“根”的進一步演化。“個”“顆”“口”“塊”“根”“件”等可以統稱為“個”系量詞。

四、結語

本調查采用調查對象自主選擇方言量詞用字的做法,有的方言量詞與普通話量詞詞音接近,所稱量的物品相近,漢字選擇相對容易,但在有些方言中,量詞的詞音變化較大,或者出現數個相近的音變形式,以至于無法參照普通話進行漢字選擇。本調查采用調查對象自主記錄詞音的做法,但因為其沒有經過系統的國際音標記音訓練,其準確性存在一定問題,但基本能夠反映出方言間的詞音差異,拼音也在一定程度上代替漢字行使了量詞書寫功能。

劉丹青提出方言中的量詞尚缺系統的調查研究。[11]系統研究需要大量的數據,本研究試圖通過大量數據從宏觀上獲得方言量詞的相關認識。

任何一個語言詞匯系統都是從簡單向復雜發展,漢語復雜的量詞系統也大致如此。崔健把量詞看作從集合中分離出個體或激活個體的手段。[12]這應該是個體量詞產生的最直接的原因。在漢語量詞形成之初,漢語個體量詞的數量應該是極少的,因為事實上只要一個這樣的量詞,漢語就能實現將個體與集合相區分的目的。如果從詞音演變的角度去理解當今漢語方言復雜的量詞使用狀況,結合人口遷移、聚居等因素去分析,同時考慮漢字對方言量詞的記錄和推廣功能,以及漢字字義對被稱量物品的范疇化影響和漢字對語言更大范圍的歷時傳播的影響,方言量詞混用狀況或許可以得到更有說服力的解釋。

[參考文獻]

[1]劉丹青.漢語名詞性短語的句法類型特征[J].中國語文,2008,(1).

[2]戴婉瑩.量詞“個化”新議[J].漢語學習,1984,(1).

[3]孫汝建.關于量詞“個化”論的思考[J].云南師范大學哲學社會科學學報,1996,(1).

[4]薛健.量詞“個化”問題管見[J].漢語學報,2006,(5).

[5]陳澤平,秋谷裕幸.福州話的通用量詞“隻”與“個”[J].方言,2008,(4).

[6]王志芳.量詞“個”的使用泛化管見[J].海南廣播電視大學學報,2002,(2).

[7]王彤偉.量詞“個”及其字形“個、箇、個”的歷時演變[J].陜西理工學院學報(社會科學版),2017,(1).

[8]王紹新.量詞“個”在唐代前后的發展[J].語言教學與研究,1989,(2).

[9]周芍.量詞“個”與名詞的組合傾向及中性選擇機制[J].華文教學與研究,2014,(1).

[10]余躍龍.山西晉語量詞“個/塊”的地理分布特征[J].漢語學報,2014,(4).

[11]劉丹青.語法調查研究(第二版)[M].上海:上海教育出版社,2017.

[12]崔健.量詞的功能差異和詞類地位[J].漢語學習,2010,(6).

The Usage and Comparative Analysis of the Quantifier "ge" and Its Variants in Jiangxi Dialect

Xia Xuesheng Yu Ying

Abstract: The investigation found that the quantifie“ge”(個) in Jiangxi dialects is mixed with its other variants in use and has a phenomenon of functional differentiation . The functions of “ge”(個)and“zhi”(只)are similar, showing a trend of ups and downs in various regions, and their differences in use formed the dialect characteristics of various districts, counties, and even townships. “ge”(個), “gen”(根), “ke”(顆), “kou”(口), and other quantifiers, can be collectively referred to as “ge” quantifiers. They are mixed when weighing different types of items, forming a certain functional differentiation. At the same time, they form a prototype category with different word sounds in different dialects, and their respective marginal members overlap.

Key words: Jiangxi dialects; Variants of “ge”(個); Mixture of quantifiers; Evolution and differentiation

[責任編輯:嚴玉婷]