丹參常見病害及用藥情況調查

摘要:為提高丹參病害防治技術同時為丹參生產提供基礎數據,通過對濟南、臨沂等山東丹參主要生產區域的多個種植基地及農資經營單位走訪調查,結合文獻調研,對丹參常見病害、發病規律、用藥種類、農殘現狀進行總結歸納。結果表明丹參常見病害有10種,使用包括生物農藥及復合制劑等在內的20類43種農藥,用藥品種均符合用藥規定,但存在缺乏農藥登記及防治技術指導、生物防治推廣不足等問題。該結果為科學防治丹參病害,促進丹參產業綠色持續發展提供依據。

關鍵詞:丹參;病害;農藥殘留;綜合防治

中圖分類號:R282.2 ""文獻標志碼:A"" 文章編號:1002-4026(2024)04-0009-08

開放科學(資源服務)標志碼(OSID):

Investigation of common diseases and pesticide use in Salvia miltiorrhiza

ZHOU Bingqian1a,1b,LU Heng1a,1b,YANG Guohong1a,1b,WANG Xiao1a,1b,GUO Lanping2,LIU Wei1a,1b*

(1. a. Key Laboratory for Applied Technology of Sophisticated Analytical Instruments of Shandong Province;b. Key Laboratory for

Natural Active Pharmaceutical Constituents Research in Universities of Shandong Province, School of Pharmaceutical

Sciences, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), Jinan 250014, China;2.National

Resourcefor Chinese MateriaMedica, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China)

Abstract∶There is currently an unmet need to improve disease prevention and control in Salvia miltiorrhiza. Here, we reviewed the literature as well as visited and surveyed multiple planting sitesand agricultural management units in Shandong’s main production areas, such as Jinan and Linyi,to investigate and summarize the common diseases, incidence patterns, medication types, and pesticide residue status of S.miltiorrhiza, which may also provide foundational data to aid in S. miltiorrhiza production.The findings showed 10 common diseases in S.miltiorrhiza, and a total of 20 categories and 43 types of pesticides, including biopesticides and compound formulations, were used in its management. The varieties of pesticides used were all in compliance with drug use regulations, but issues, such as the lack of pesticide registration,lack of guidance on prevention and control technology, and insufficient promotion of biological control, were found. This article aims to provide a basis for the scientific prevention and control of S. miltiorrhiza diseases, and to promote the green and sustainable development of the S. miltiorrhiza industry.

Key words∶Salvia miltiorrhiza; disease; pesticide residues; comprehensive prevention and control

中藥丹參來源于唇形科鼠尾草屬植物丹參(Salvia miltiorrhiza.)的干燥根及根莖[1],其藥效確切、臨床應用范圍廣泛,在治療心腦血管疾病方面發揮著重要作用,是我國常用大宗藥材之一[2-3]。目前以丹參為原料的中成藥已有100余種[3],隨著其年需求量的增加,種植面積也在不斷擴大。中藥丹參以栽培品為主,其主要產區為山東、四川、河南、山西、河北等地,其中山東種植面積達30余萬畝[4-6](1畝≈666.67 m2)。隨著丹參種植密度逐年增大及連年復種,由此帶來的各種病蟲害問題日益加劇,嚴重制約了丹參品質提高及產業發展[7-8]。丹參的常見病害有10種,涉及近20種病原菌,其中地上部病害為葉斑病、紅葉病、葉枯病、莖基腐病、病毒病和黃萎病等,地下部病害為根腐病、枯萎病、白絹病、疫病、紫紋羽病、根結線蟲病及菌核病等[9-12]。為減少發病率,保證丹參的產量及質量,生產中大部分采取化學藥劑方法進行防治,一般通過藥劑蘸根、移栽前土壤處理及生長期處理等方式防治病害發生與控制傳播[8-9,12]。

目前用于中藥病害防治的農藥近百種[13],農藥與藥材質量、環境之間的矛盾也日益突出。一方面藥農對病害種類及其防治、發病規律缺乏科學認識;另一方面國家缺乏丹參農藥登記制度和指導性準則,兩方面原因造成藥農時常盲目、過量、濫用農藥,加劇了丹參發病頻率及受害面積,使生態環境壓力增加,同時也導致藥材農殘超標[7,13-14],據報道在丹參中檢測到的農藥種類高達229種之多[15-17]。因此,明確丹參病害類型及發病規律,從種植環節控制農藥使用對于丹參的生產、加工及臨床用藥安全都有著積極影響。本研究對山東省內丹參主要生產區域濟南、臨沂、日照、泰安等地的多個種植基地及農資經營單位的丹參種植情況進行了調研,對丹參生產中常見病害種類進行總結;同時對其發生規律、常見用藥種類、使用方法、農藥殘留檢測現狀及丹參農藥使用中存在的問題進行了歸納,旨在為丹參生產中防治病害發生、科學規范用藥提供依據,促進丹參農業生產的綠色可持續發展。

1 材料與方法

2021年3月至2021年11月期間通過走訪調查、數據收集及文獻調研相結合的方式開展研究。主要針對丹參生長過程中常見病害及常用農藥種類、化學成分、用藥規律和特征等進行調查記錄,調查區域覆蓋臨沂蒙陰、平邑、莒南,濟南萊蕪、平陰,日照莒縣、五蓮,泰安新泰等丹參主產區,調查面積約1萬畝(其中頭茬丹參8 000畝,重茬丹參2 000畝),共調研種植主體55家,涵蓋種植企業12家、專業合作社10家、種植戶23家,農資銷售主體10家。

采用田間調查法系統調查丹參常見病害發病情況,各調查地隨機選取5個點,每點隨機取100株丹參,統計病害種類及發病率。同時通過中國知網(http://www.cnki.net)、中國農藥信息網(http://www.chinapesticide.org.cn)等開展數據調研,對丹參常用農藥種類、使用方法等進行總結。

2 結果與分析

2.1 丹參常見病害

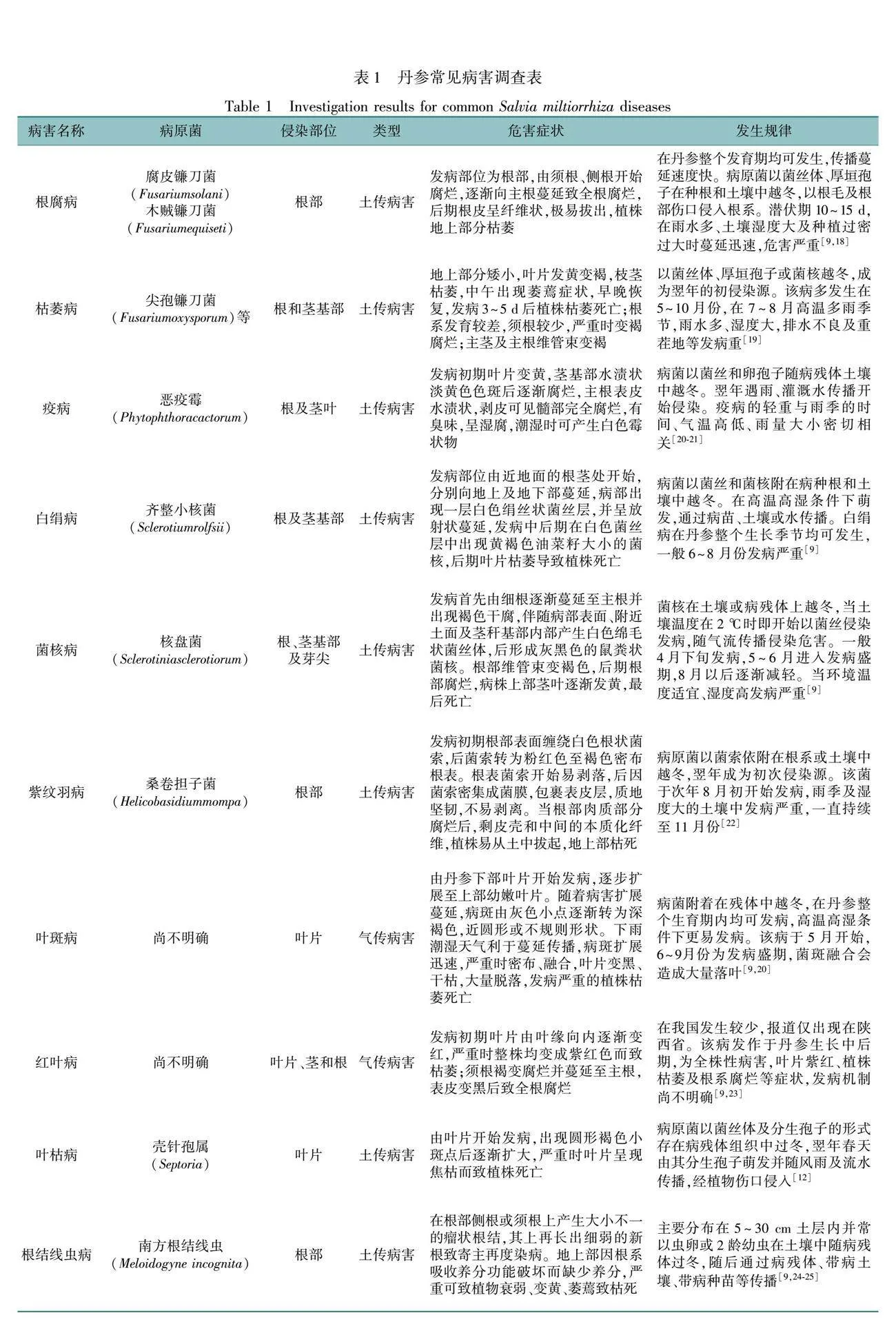

調查發現,頭茬丹參病害種類及發病率均較低,重茬丹參常見地上部病害主要有葉斑病、紅葉病、葉枯病、莖基腐病、病毒病和黃萎病等,常見地下部病害為根腐病、枯萎病、白絹病、疫病、紫紋羽病、根結線蟲病及菌核病等,病原菌、危害癥狀及病害發生規律見表1。

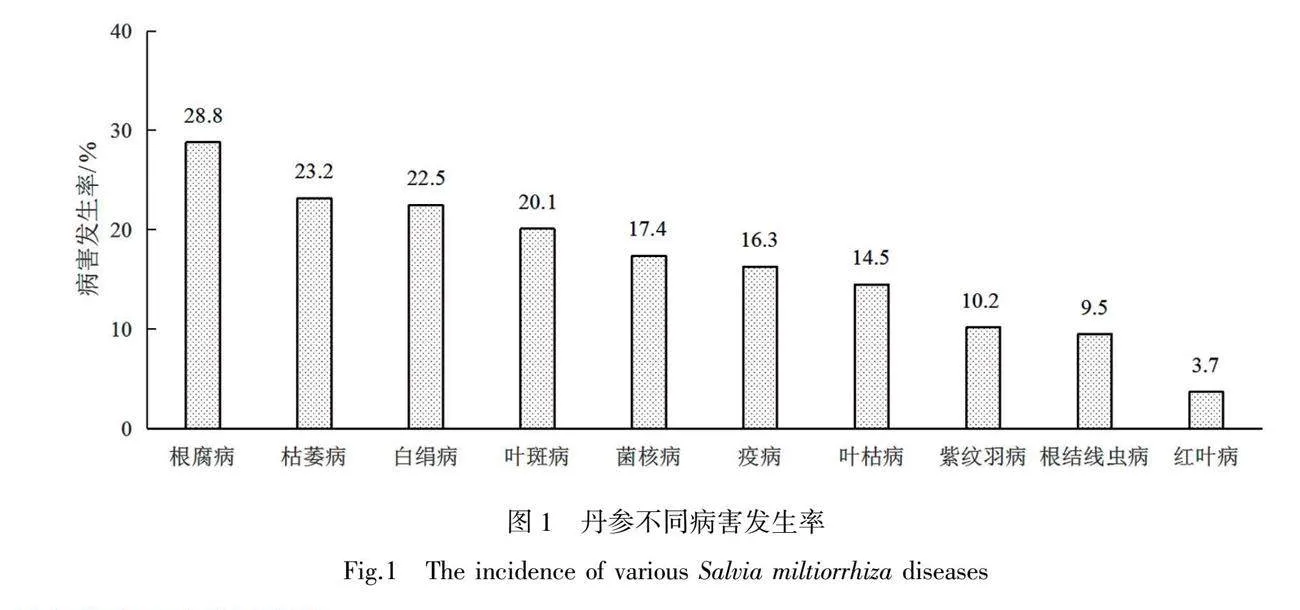

對調研區域種植基地的丹參病害發生率進行統計(圖1)。結果表明,根腐病、枯萎病、葉斑病和白絹病為其主要病害。其中根腐病作為丹參生產中最重要病害[9],其發病率在調研基地中平均可達28.8%,且該病害常與枯萎病并發,影響丹參的產量及質量,嚴重制約著丹參生產;白絹病作為苗期的主要病害之一,發病率平均高達23.2%,危害丹參根部,且病菌菌核具有高抗逆性,可在土壤中存活5~6年以上,但在育苗階段或發病初期盡早防治可以收到較好結果;葉斑病、菌核病及疫病發病率均在16%~20%之間,嚴重地塊可高達50%以上;紫紋羽病、根結線蟲病及紅葉病發病率較低(圖1),但根結線蟲病一般會引起丹參減產10%~20%,嚴重時可達30%以上,同時造成丹參質量的大幅度降低[9]。

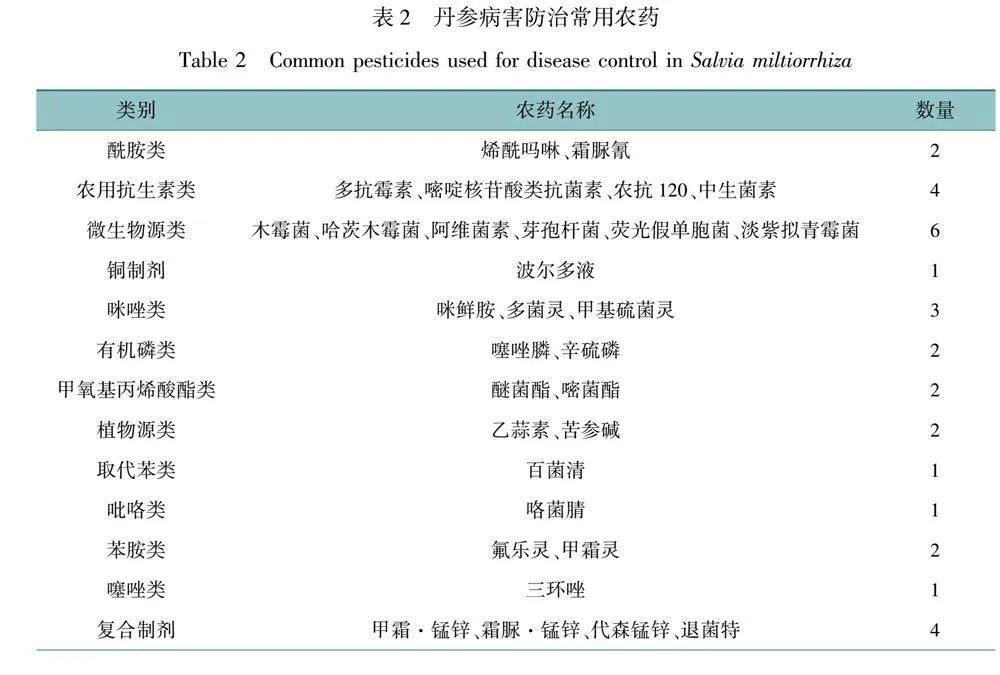

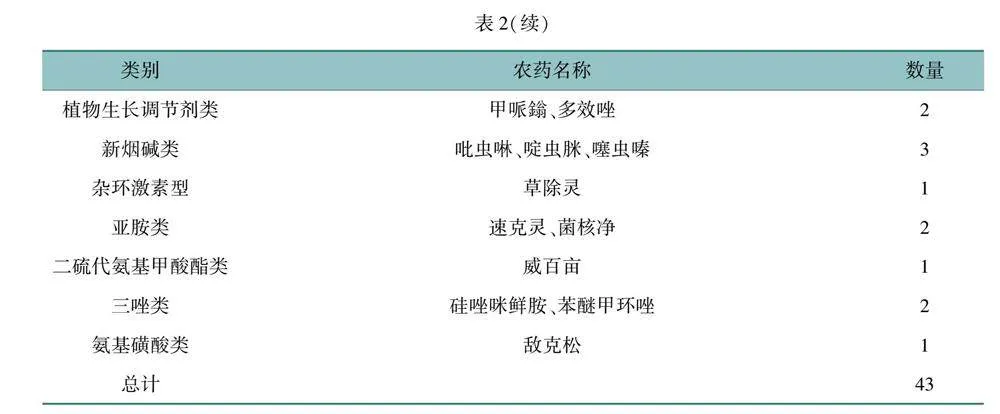

2.2 丹參病害防治常用農藥

通過對45家丹參種植主體及10家農資銷售主體走訪調研,記錄整理丹參病害防治常用農藥(表2)。結果表明,用于丹參病害防治的常用農藥共有20類43種,其中微生物源類有6種,農用抗生素類、復合制劑各有4種,咪唑類、有機磷類、新煙堿類各有3種,酰胺類、有機磷類、甲氧基丙烯酸酯類、植物源類、苯胺類、亞胺類、三唑類、植物生長調節劑類各有2種,銅制劑、取代苯類、吡咯類、噻唑類、雜環激素型、二硫代氨基甲酸酯類、氨基磺酸類各有1種。同時丹參病害防治常用的這43種農藥均不涉及在2019年中華人民共和國農業農村部公布的《禁限用農藥名錄》[26]中,表明當前丹參種植過程中對農藥的使用符合規范。

2.3 丹參農藥使用規律

目前對丹參病害防治堅持“預防為主,綜合防治”的植保方針,主要通過農業防治和藥劑防治相結合的綜合防治方法,其中化學防治主要通過土壤消毒、種子/種苗消毒及生長期科學噴施等方式進行,保障藥材生產的質量和產量。

2.3.1 土壤消毒

土壤消毒作為防治丹參土傳病害的主要方法,是有效消滅殘留在土壤及根系病原菌的有效措施。在2020年山東省中藥材行業協會發布的《山東道地藥材丹參團體標準》[27]中提出在播種前使用多菌靈或廣枯靈(噁霉靈+甲霜靈)、咪鮮胺或70%甲基硫菌靈[28]等措施處理土壤來減少根腐病的發生;使用阿維菌素、噻唑磷或威百畝進行土壤消毒、灌施淡紫擬青霉菌(1 g 淡紫擬青霉菌含2億孢子)預防根結線蟲病的危害。

2.3.2 種子/種苗消毒

健壯無病的種子/種苗是降低病害發生的關鍵,能夠經濟、有效地減少病害的發生。目前對丹參種子/種苗消毒研究較多,方法較為完善[9,12,21]。播種前可使用多菌靈或敵克松可濕性粉劑進行拌種,或用甲基硫菌靈浸泡進行種子處理;種苗的消毒可使用甲基硫菌靈和多菌靈,或可配合多抗霉素和嘧啶核苷類抗生素等措施,均能達到減輕病害發生的效果。

2.3.3 生長期科學噴施

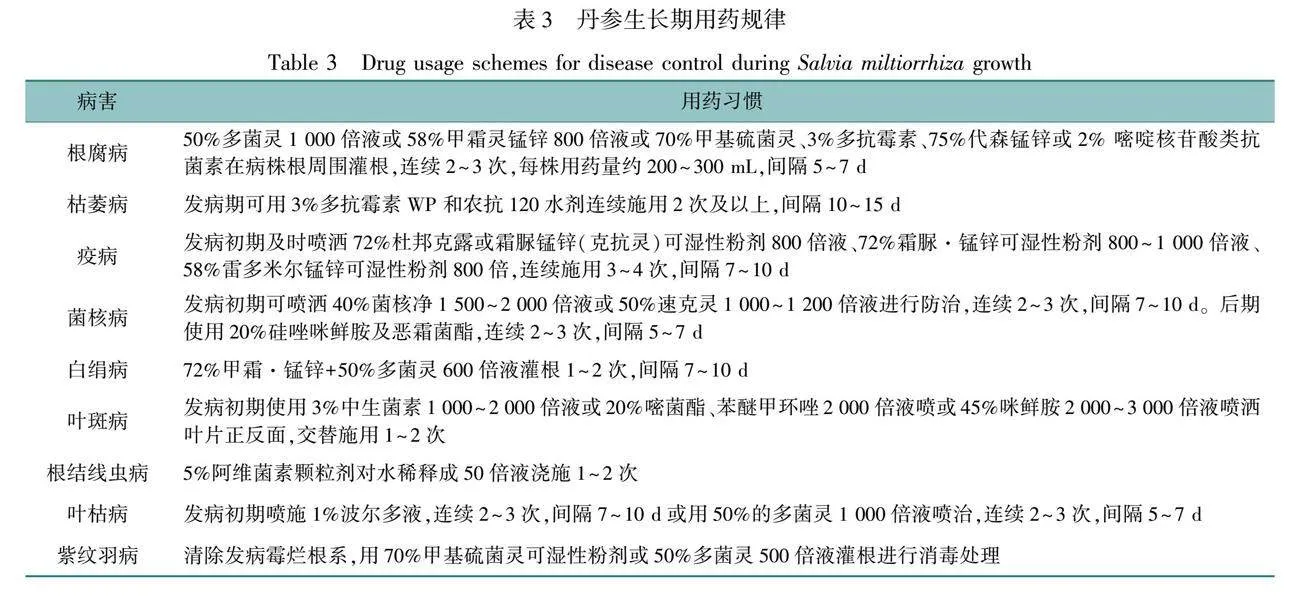

丹參生長期的科學管理是穩定丹參產量質量、減少病害發生的關鍵環節。因此需要在病害易發季節加強管理、合理噴施藥劑并在發病期科學正確用藥來防止病害的蔓延。根據基地走訪結合文獻調研[9,21,29],整理丹參生長期用藥規律見表3。

2.4 丹參用藥特征分析

結合丹參不同生育期特點及常見病害發病規律進行調查,分析丹參種植中的用藥特征。分析發現,每年6至8月份農藥使用頻率最高(最高可達4次/月),可能是由降雨、氣溫等因素變化有利于根腐病、葉斑病及白絹病等病害的發生及蔓延;其次為12月至翌年3月,主要用于播種或移栽前土壤的消毒;由于10至11月份丹參地上部枯萎接近采收期,為保證丹參品質及用藥安全,距采收前一個月停止施用任何農藥。不容忽視的是由于盲目追求產量,在種植過程中存在著農藥種類混雜、過量濫用等問題。

2.5 丹參農藥殘留檢測現狀

隨著近年來中藥材產業的蓬勃發展,行業產業標準及綠色體系建設也對中藥種植提出了較高的要求,而有關中藥材中農藥殘留問題也成為當前最受關注的熱點問題之一。據報道,農藥殘留問題已成為影響出口、限制中藥材國際貿易的主要因素之一[30-31],其中2019年農藥殘留成為被退回或扣留出口中藥材占比最高因素(47%),2020年上半年31批次中藥材因農藥殘留等原因被退回[30],因此丹參作為常用大宗藥材之一,農藥殘留情況尤為值得關注。隨著2021年新修訂《農藥管理條例》[32]的實施,綠色農業理念的逐步推進,新型農藥種類的出現對用藥管理及檢測方法技術提出了新的要求。丹參所用農藥從過去的有機氯類等改為新煙堿類(吡蟲啉)、咪唑類及植物生產調節劑類(多效唑),因此需要明確丹參農藥的使用現狀并有針對性地擴大檢測種類。目前對丹參農殘中有機氯、有機磷、氨基甲酸酯類農藥檢測技術成熟[15,17,33-34],但殺菌劑類及植物生長調節劑類較少,需要進一步加強對這些類型農藥的檢測。

3 討論

丹參臨床應用廣泛,除應用于抗心腦血管疾病外,其制劑還可配伍其他藥物進行糖尿病、胃潰瘍、痛經等多種疾病的治療[35],是常用的大宗藥材之一。栽培作為關鍵上游環節對丹參藥材質量穩定和用藥安全起著重要的作用。隨著種植面積及復種指數的雙增長,病蟲害發生率提高,農藥的使用必不可少,但隨之而來的是農藥不當使用、農藥殘留等問題[17,33],因此如何科學用藥并系統地進行田間生產指導是當前亟需完善的環節。對本次調查發現的問題整理如下:

(1)缺乏丹參農藥登記

通過查詢中國農藥信息網(http://www.chinapesticide.org.cn/)發現,登記用于中藥材人參、三七、枸杞、芍藥、地黃、黨參等的農藥共計30余種,但未見丹參有關的農藥登記,且缺乏相應防治技術指導[36]。在實際種植中多依靠種植經驗,常導致農藥使用的不規范性及混用、濫用現象多有發生。

(2)生物防治的推廣程度低

生物防治作為生態友好、經濟安全的防治措施對中藥材產業的綠色發展起著積極作用[37]。隨著微生物農藥的廣泛研究,哈茨木霉菌、放線菌、綠色木霉菌等在黃連、西洋參、人參等種植中能夠有效地拮抗引起白絹病、銹腐病等病害的病菌[37-39]。雖然木霉菌、芽孢桿菌、熒光假單胞菌等生物制劑用于丹參根腐病、白絹病的防治也有使用,但目前化學制劑仍占主導地位,因此需要加強生物防治的推廣,保證藥材生產的安全性。

(3)缺乏綠色標準化生態種植體系的建立

丹參優良品種的選育目前主要集中在多根型、粗根型及高活性成分方面[40],單純的抗病新品種選育研究較少,因此亟需加強抗病品種的選育及資源整理,從源頭降低病害發生率[41];其次加強綠色標準化生態體系的建立,通過科技培訓等方式多方面落實農業防治、生物防治、生態防治及科學用藥等綜合防治措施,進一步促進丹參綠色標準化生態種植體系的建立。

綜上所述,丹參生態種植技術、生物防治及抗病品種的選育研發工作需要進一步加強,其次需要逐步完善丹參農藥登記制度,明確丹參病害使用藥劑型和用量,規范丹參農藥使用準則。在此基礎上,通過技術培訓及“產學研”方式等推廣高效替代農藥、生物農藥和生態種植技術等多種舉措,促進丹參產業健康穩定發展。

參考文獻:

[1]國家藥典委員會. 中華人民共和國藥典: 2020年版一部[M]. 北京: 中國醫藥科技出版社, 2020: 77.

[2]馮科冉, 李偉霞, 王曉艷, 等. 丹參化學成分、藥理作用及其質量標志物(Q-Marker)的預測分析[J]. 中草藥, 2022, 53(2): 609-618. DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2022.02.031.

[3]周冰謙, 趙恒強, 王曉, 等. 不同連作年限山地丹參根際土壤細菌群落結構變化及其多樣性分析[J]. 中華中醫藥雜志, 2019, 34(9): 3980-3985.

[4]盧明悅, 劉謙, 張永清, 等. 丹參產地趁鮮切片研究現狀[J]. 中國醫藥導報, 2022, 19(25): 43-46. DOI: 10.20047/j.issn1673-7210.2022.25.09.

[5]劉沁榮, 杜紫微, 李佳珍, 等. 不同產地丹參及根際土壤無機元素分析與評價[J]. 光譜學與光譜分析, 2021, 41(11): 3618-3624. DOI: 10.3964/j.issn.1000-0593(2021)11-3618-07.

[6]許文娟, 李貝寧, 羅凌龍, 等. 基于丹參功能基因的道地品質形成的分子機制[J]. 中國實驗方劑學雜志, 2021, 27(13): 97-107. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20210813.

[7]王準. 丹參栽培問題及相關技術現狀研究[J]. 農業技術與裝備, 2022(3): 100-102.

[8]文家富, 鄭小惠, 楊萍. 丹參主要病蟲草害綠色防控技術[J]. 陜西農業科學, 2015, 61(2): 125-126. DOI: 10.3969/j.issn.0488-5368.2015.02.041.

[9]王鐵霖, 關巍, 孫楷, 等. 丹參常見病害的病原、發病規律及綜合防治[J]. 中國中藥雜志, 2018, 43(11): 2402-2406. DOI: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20180329.001.

[10]許樂, 王子強, 張爽, 等. 丹參根腐病拮抗細菌篩選、鑒定及生防機理研究[J]. 中國生物防治學報, 2021, 37(4): 846-854. DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.04.011.

[11]鹿秀云, 郭慶港, 李社增, 等. 一種丹參新病害的病原菌鑒定及致病力測定[J]. 植物病理學報, 2021, 51(2): 163-170. DOI: 10.13926/j.cnki.apps.000520.

[12]李曉飛. 藥用植物丹參主要病害及防治[J]. 吉林農業, 2017(15): 68. DOI: 10.14025/j.cnki.jlny.2017.15.027.

[13]楊昌貴, 江維克, 楊野, 等. 中藥材生產常見病害及用藥特征分析與建議[J]. 中國中藥雜志, 2023, 48(11): 2925-2930. DOI: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20230214.101.

[14]王亮, 李敏, 郭威, 等. 吡蟲啉和多殺菌素在丹參中的殘留及消解動態分析[J]. 中國實驗方劑學雜志, 2016, 22(3): 28-31. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.2016030028.

[15]李雯婷, 苗水, 陳銘, 等. 液相色譜-串聯質譜法同時測定丹參中139種農藥殘留[J]. 世界中醫藥, 2019, 14(4): 783-792. DOI: 10.3969/j.issn.1673-7202.2019.04.001.

[16]鄧晶晶, 茍琰, 耿昭, 等. 氣相色譜-串聯質譜法檢測川產丹參中70種農藥殘留[J]. 農藥學學報, 2020, 22(5): 847-856. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2020.0124.

[17]高巖, 劉薇, 熊慧, 等. 全國中藥資源普查丹參藥材農藥殘留檢測[J]. 中國實驗方劑學雜志, 2018, 24(17): 74-79. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20181614.

[18]濮春娟, 李鵬英, 羅鈺枝, 等. 不同類型的殺菌劑對丹參菌根效益的影響[J]. 中國中藥雜志, 2021, 46(6): 1368-1373. DOI: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20201222.101.

[19]楊立, 繆作清, 楊光, 等. 丹參枯萎病及其病原菌的研究[J]. 中國中藥雜志, 2013, 38(23): 4040-4043. DOI: 10.4268/cjcmm20132309.

[20]陳忠義, 馬瀟, 魏新田. 丹參病蟲害的發生與防治[J]. 現代農業科技, 2011(8): 156-157. DOI: 10.3969/j.issn.1007-5739.2011.08.097.

[21]王冬梅, 高紅, 劉同金. 白花丹參主要病害的發生及綜合治理[J]. 山東農業科學, 2009, 41(6): 74-76. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4942.2009.06.025.

[22]匡紅梅. 我省鐘祥市首次發現檢疫對象:丹參紫紋羽病[J]. 湖北植保, 2001(1): 26. DOI: 10.3969/j.issn.1005-6114.2001.01.024.

[23]段佳麗, 舒志明, 魏良柱, 等. 丹參紅葉病發生的微生態機制[J]. 應用生態學報, 2013, 24(7): 1991-1999. DOI: 10.13287/j.1001-9332.2013.0405.

[24]丁遠杰, 吳志明, 謝曉亮, 等. 丹參病毒病病原鑒定研究[J]. 中草藥, 2003, 34(12): 1136-1139. DOI: 10.3321/j.issn: 0253-2670.2003.12.036.

[25]郭紹波, 張銘望, 史亞芳. 嵩縣丹參根結線蟲病發病情況及防治方法[J]. 新農業, 2021(14): 55-56.

[26]中華人民共和國農業農村部.最新禁限用農藥名錄公布[J].中國農資,2019(47):1.

[27]山東中藥材行業協會.山東道地藥材丹參:T/SDCMIA-DD02—2020[S/OL].[2023-09-02].https://www.ttbz.org.cn/Pdfs/Index/?ftype=stamp;pms=41498.

[28]文家富, 陳光華, 王剛云, 等. 丹參根部病害發生與綜合防治技術[J]. 中國植保導刊, 2009, 29(10): 32-33. DOI: 10.3969/j.issn.1672-6820.2009.10.011.

[29]云南省市場監督管理局. 丹參栽培技術規程: DB53/T 1006—2021[S]. 昆明:云南省標準化技術委員會,2021.

[30]李得運, 于志斌. 2020年上半年中藥材進出口貿易分析[J]. 中國現代中藥, 2020, 22(10): 1592-1595. DOI: 10.13313/j.issn.1673-4890.20200921001.

[31]孫新琪, 安芳, 鹿倩, 等. 我國中藥材禁用農藥殘留現狀、毒性及分析方法研究進展[J]. 中國中藥雜志, 2022, 47(3): 611-627. DOI: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20211014.202.

[32]中華人民共和國國務院.中華人民共和國國務院令第605號[EB/OL].[2023-09-02]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2011-10/10/content_1770.htm.

[33]李剛, 魏慶紅, 懷靜, 等. 丹參中33種農藥殘留的LC-MS/MS與GC-MS/MS檢測方法研究[J]. 亞太傳統醫藥, 2022, 18(9): 50-56.

[34]唐玉菲, 王雷, 楊成偉, 等. 二硫蘇糖醇保護-改進的QuEChERS吸附劑凈化-超高效液相色譜-串聯質譜法測定丹參中30種農藥的殘留量[J]. 理化檢驗-化學分冊, 2022, 58(8): 869-876. DOI: 10.11973/lhjy-hx202208001.

[35]馬曉晶, 楊健, 馬桂榮, 等. 中藥丹參的現代化研究進展[J]. 中國中藥雜志, 2022, 47(19): 5131-5139. DOI: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20220808.101.

[36]劉芫汐, 辜冬琳, 茍琰, 等. 中藥材種植中農藥使用情況及殘留現狀分析[J]. 中國藥事, 2022, 36(5): 503-510. DOI: 10.16153/j.1002-7777.2022.05.004.

[37]杜淑芳. 無公害中藥材病蟲害防治技術要點的思考[J]. 農業開發與裝備, 2021(11): 229-230. DOI: 10.3969/j.issn.1673-9205.2021.11.112.

[38]王學詩, 劉彬. 不同藥劑對藥用大黃黑粉病的防效研究[J]. 現代農業科技, 2022(18): 61-65. DOI: 10.3969/j.issn.1007-5739.2022.18.017.

[39]王亞婷. 微生物來源的蛋白酶體抑制劑的研究[D]. 石家莊: 河北師范大學, 2011.

[40]王劍. 丹參種質資源與優良品種的選育研究[J]. 農業災害研究, 2022, 12(1): 166-168. DOI: 10.3969/j.issn.2095-3305.2022.01.054.

[41]何韋靜, 王洪蘇, 張巧, 等. 四川重點藥用植物病害研究現狀與展望[J]. 中藥材, 2022, 45(7): 1769-1779. DOI: 10.13863/j.issn1001-4454.2022.07.043.