重慶市巴南區成年居民藥食同源物質消費狀況及認知情況調查

摘 要:目的:分析重慶市巴南區成年居民藥食同源物質的消費情況、認知情況及人口特征影響因素,為科學開展藥食同源物質安全性評估、標準制定提供基礎數據。方法:于2023年8—10月在巴南區花溪街道和南泉街道,篩選出食用藥食同源物質的成年調查對象382人,由培訓合格的調查員開展面對面紙質問卷調查。分析32種藥食同源物質的消費狀況,采用卡方檢驗、秩和檢驗分析人口特征因素對居民藥食同源物質認知的影響。結果:382名調查對象中,食用八角茴香的人數最多,食用烏梢蛇的人數最少。58.6%的居民最關注食品安全、飲食衛生問題。近50%的居民選擇營養價值及保健功能為食用目的。不同地區、性別、年齡、教育程度、職業和家庭人均年收入對藥食同源物質最重要屬性的認知差異有統計學意義。城市居民比鄉鎮居民、中青年比老年居民、女性比男性居民、大專及以上學歷居民比初中及以下學歷居民對藥食同源物質的養生保健功效認可度更高。結論:巴南區居民普遍食用八角茴香,最關注食品安全與飲食衛生,不同特征人群對藥食同源物質的養生保健功效認可程度有差異。部分居民對藥食同源物質的屬性認知較欠缺,提示多部門應采用科學的健康教育形式多層次普及藥食同源物質知識,并加強市場監管保障健康。

關鍵詞:藥食同源;消費;八角茴香;認知

Survey on Consumption and Cognition of Homology Medicine and Food Substances Among Adults in Banan Chongqing

LI Hong1, ZHU Xiaoling1, TIAN Zhi2*

(1.Chongqing Banan District Center for Disease Control and Prevention, Chongqing 401320, China;"2.Nanquan Street Community Health Service Center, Banan District, Chongqing 401320, China)

Abstract: Objective: To analyze the consumption, cognition and demographic factors of homology medicine and food among adult residents in Banan district, Chongqing, in order to provide basic data for scientific safety assessment and standard-setting. Method: A total of 382 adults were selected from the Huaxi district and Nanquan streets in Banan district between August and October in 2023, and face-to-face written questionnaires were conducted by trained and qualified investigators. The consumption status of 32 kinds of homology medicine and food was analyzed. Chi-square test and rank sum test were used to analyze the effect of demographic factors on the cognition. Result: Of the 382 subjects, the number of residents eating star anise was the most, and the number of people eating Zaocys dhumnades was the least. 58.6% were most concerned about food safety and food hygiene. Nearly 50% of them chose nutritional value and health function for eating purposes. There were significant differences in cognition of the most important attributes among residents in different areas, sex, age, education, occupation and family income. Urban residents are more likely than rural residents, middle-aged and young people than elderly residents, female residents than male residents, college education and above than junior high school and below in the recognition of health care efficacy. Conclusion: Star anise is widely consumed in Banan district, and people are most concerned about food safety and food hygiene. The recognition of health care effects varies among different characteristics of the population. Some residents lack of awareness of the attributes of homology medicine and food, suggesting that multi-sectors should adopt scientific health education forms to popularize the knowledge at multiple levels, and strengthen market supervision to protect health.

Keywords: homology medicine and food; consumption; star anise; cognition

隨著人們自我保健意識的增強,追求健康成為人們最為關心的熱點話題之一。藥食同源物質是我國傳統養生保健文化的代表,體現了“上工治未病”的康養哲學,可以滿足現代人對于增強體質、維持健康和提高防病抗病能力的需求[1],其規范化發展對滿足老齡化社會健康需求形成強大助力。按照傳統既是食品又是中藥材的物質(簡稱藥食同源物質),是指傳統作為食品,且列入《中華人民共和國藥典》的物質[2]。經綜合論證,2023年11月國家再次把黨參等9種物質新增納入藥食同源物質目錄[3],以滿足人們多元化的健康需求。藥食同源物質日益受到人們的重視,對其消費狀況及認知情況的研究具有一定的現實意義。本研究通過調查巴南區常住居民對本區有食用習慣藥食同源物質的食用消費狀況及認知情況,分析巴南區藥食同源物質的使用情況及居民認知情況影響因素,為合理編制巴南區藥食同源物質目錄、完善重慶市食品安全風險評估基礎數據庫提供支撐,為科學開展安全性評估、標準制定提供基礎數據。

1 調查對象與方法

1.1 對象

1.1.1 調查對象

從2002年公布的《既是食品又是藥品的物品名單》中87種及2019年新增補的6種物質中篩選本區有食用習慣的物質32種(八角茴香、麥芽、枸杞子等),其中果實9種(28.1%)、葉類6種(18.8%)、根莖5種(15.6%)、種子類5種(15.6%)以及其他類7種(21.9%)。選擇巴南區常住成年家庭成員(≥18歲,居住≥6個月)作為調查對象,開展藥食同源物質調查。調查對象無精神疾病,能自愿配合完成現場問卷調查。

1.1.2 樣本量估計

根據樣本含量估計公式n=z2[p(1-p)]/e2,其中p為居民對國家規定藥食同源物質目錄的知曉率,有文獻[4]報道為75.65%,z為檢驗水準所對應的值,采用雙側檢驗取1.96,e為容許誤差取5%,計算出樣本量為305人。鑒于調查實施的可行性、調查的精確度、費用等因素,將樣本量擴大25%,近似取382人。計劃選取花溪街道(城市)及南泉街道(鄉鎮)2個調查點,每個調查點近似1∶1選取戶數調查,每戶選取1人作為調查對象,男女比例近似1∶1。

1.2 方法

1.2.1 調查內容與方法

由培訓合格的調查員面對面一對一詢問被調查對象填寫紙質問卷,調查內容包括家庭基本信息,如家庭人口數、過去一年家庭人均年收入等,以及性別、年齡、民族、身高、體重、教育程度和職業類型等個人基本信息。調查目前和過去一年內32種常見藥食同源物質消費種類情況。每個調查對象均填寫知情同意書。

1.2.2 統計方法

將數據錄入Excel表格后,使用SPSS 16.0軟件進行統計分析。通過卡方檢驗、秩和檢驗分析,P<0.05為有統計學差異。

2 調查結果分析

2.1 基本情況

2023年8—10月共發放386份紙質問卷,收回有效問卷382份,問卷有效率98.9%(4份問卷由于內容頁缺失無效故剔除)。城鄉居民比例1.1∶1,男女比例0.9∶1,年齡為18~80歲,平均年齡為(41.56±13.4)歲。在被調查人所處的場所中,有211人在住戶中被調查,135人在餐館中被調查。被調查人的體重為40~115 kg,平均值為(63.6±11.50) kg,身高為146~188 cm,平均值為(163.9±7.90)cm。家庭人口數為1~8人,中位數為3人,眾數為3人。漢族381人,占比99.7%,土家族1人,占比0.3%。

2.2 藥食同源物質消費情況

2.2.1 藥食同源物質消費的基本情況

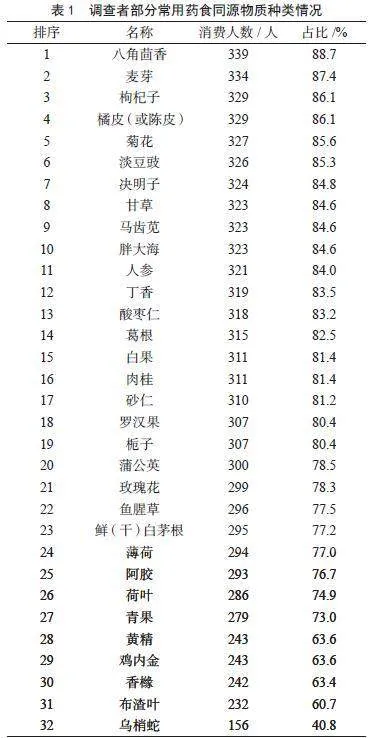

382名調查對象中,八角茴香的消費人數最多,為339人,占比88.7%,其次為麥芽(87.4%)、枸杞子(86.1%)、橘皮(或陳皮)(86.1%)、菊花(85.6%)和淡豆豉(85.3%)。城市中消費人數最多的藥食同源物質依次為八角茴香(99.5%)、橘皮(或陳皮)(99.5%)、枸杞子(98.5%)、菊花(98.5%)和胖大海(98.5%);鄉鎮中消費人數最多的藥食同源物質依次為八角茴香(76.8%)、麥芽(76.2%)、淡豆豉(74.0%)、馬齒莧(73.5%)和砂仁(73.5%)。消費人數最少的藥食同源物質依次為烏梢蛇(40.8%)、布渣葉(60.7%)、香櫞(63.4%)。具體結果見表1。

2.2.2 八角茴香的消費情況

選取城市和鄉鎮均消費最多的八角茴香進行深入分析,有99.1%的居民食用干燥品,94.6%的居民將其作為調味料使用,60.9%的居民每次食用量為2~3 g,47.4%居民每月食用2次,29.7%的居民每月食用1次。54.5%的居民食用5~10年,99.4%的居民在農貿市場或超市購買。可見八角茴香在重慶市地方菜肴中是增香、增味的重要香辛料調味品。

2.3 居民對藥食同源物質的認知情況

被調查的居民中,目前最關注的健康問題的分布情況:食品安全、飲食衛生問題有224人,占比58.6%;高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病問題有64人,占比16.8%。可見超過半數的居民認為食品安全、飲食衛生為最關注的健康問題。

對于認為藥食同源物質最重要的屬性,有163人(42.6%)選擇藥品,125人(32.7%)選擇食品,68人(17.8%)選擇保健品,26人(6.8%)選擇調味品或其他,藥食同源物質兼具食品和藥品的屬性,顯示仍有部分居民對藥食同源物質的最重要屬性認識不足。

對于食用藥食同源物質的目的,有48.7%的居民選擇營養價值,47.4%的居民選擇保健功能,33.5%的居民選擇預防疾病,可見居民比較重視藥食同源物質的保健功能。

2.3.1 人口特征因素對藥食同源物質最重要屬性認知情況的影響分析

為了從社會人口特征因素方面分析居民對藥食同源物質最重要屬性的認知情況,進行卡方檢驗分析,結果見表2。按照α=0.05的檢驗水準,地區、性別、年齡、教育程度、職業和家庭人均年收入的卡方檢驗結果均顯示P<0.05。因此,推斷出不同地區、性別、年齡、教育程度、職業和家庭人均年收入居民對藥食同源物質最重要屬性的認知差異有統計學意義。

2.3.2 人口特征因素對藥食同源物質養生保健功效認知情況的影響分析

為了從社會人口特征因素方面分析居民對藥食同源物質養生保健功效的認知情況,進行秩和檢驗,對于地區、性別、職業兩分類變量的分析采用Wilcoxon秩和檢驗,對于年齡、教育程度、家庭人均年收入多變量的分析采用Kruskal-Wallis H秩和檢驗,分析結果見表3。按照α=0.05的檢驗水準,地區、性別、年齡、教育程度和家庭人均年收入的結果均顯示P<0.05。因此,推斷出不同地區、性別、年齡分段、教育程度和家庭人均年收入于居民對藥食同源物質養生保健功效的認知差異有統計學意義。通過組間比較,顯示城市居民比鄉鎮居民、女性比男性居民、中青年比老年居民、大專及以上學歷居民比初中及以下學歷居民對藥食同源物質的養生保健功效認可更高。

3 結論與討論

本研究對巴南區居民八角茴香等32種藥食同源物質開展消費狀況及認知情況調查,調查結果對于編制適合本區實際的藥食同源物質目錄、制定相關標準、開展科普宣教具有一定意義。調查結果顯示,調查對象中城市、鄉鎮居民更多食用八角茴香干燥品,絕大多數居民作調味料使用,大多數每次食用量為2~3 g,近50%的居民每月食用2次,超過50%的居民食用5~10年,絕大多數在農貿市場或超市購買。重慶市居民重要的做菜調料,占據了烹飪蒸煮中的重要地位,特別是在鹵制品中用量最大的香辛料[5]。八角茴香主要含有揮發油、有機酸、黃酮類、糖苷類、三萜類、礦物質等多種活性物質,具有較高的藥用價值[6]。八角茴香油對大腸桿菌和沙門氏菌具有抑制作用[7],八角茴香殼與籽揮發油有抗氧化活性[8]。

58.6%的居民最關注食品安全、飲食衛生問題,可見居民對食品衛生及安全重視較高。有研究顯示藥食同源物質存在外源性污染風險,如存在二氧化硫、重金屬、農藥超標的風險[9-10],建議加強藥食同源物質安全監督管理[11]。有近50%的居民選擇營養價值及保健功能,居民對藥食同源物質的食用目的更傾向于營養保健功能。

從社會人口特征因素分析居民對藥食同源物質最重要屬性的認知情況,顯示不同地區、性別、年齡、教育程度、職業和家庭人均年收入于居民對藥食同源物質最重要屬性的認知差異有統計學意義。與付鵬鈺等[12]的研究結果一致。從社會人口特征因素分析居民對藥食同源物質養生保健功效的認知情況,顯示不同地區、不同性別、年齡分段、教育程度和家庭人均年收入于居民對藥食同源物質養生保健功效的認知差異有統計學意義。城市居民比鄉鎮居民、女性比男性居民、中青年比老年居民、大專及以上學歷居民比初中及以下學歷居民對藥食同源物質的養生保健功效認可更高,可能與這類居民更注重身體保健,較高學歷、中青年更能通過新媒體接收新知識加深對藥食同源物質功效的認可有關,因為藥食同源物質與西藥相比,在安全性、依賴性等方面具有突出的優勢[1]。

綜上,巴南區居民日常普遍食用八角茴香,對食品安全、飲食衛生問題關注度高。但部分居民對藥食同源物質的藥品和食品的屬性認識不足。建議多部門多管齊下,完善藥食同源物質管理法規制度,加強藥食同源物質安全監督管理,利用新媒體形式宣傳藥食同源物質知識,推薦藥食同源物質不同功效的使用,更多、更好、更廣地惠及人民,共同助力健康中國建設。

參考文獻

[1]汪睿頎,周志奎,田琦,等.抗疲勞類食藥物質研究進展[J].藥物生物技術,2023,30(6):652-656.

[2]食品安全標準與監測評估司.關于印發《按照傳統既是食品又是中藥材物質目錄管理規定》的通知[EB/OL].(2021-11-15)[2024-03-01].http://www.nhc.gov.cn/sps/s7892/202111/1b3e18ba75f142f99a4a15ce0d1660f3.shtml.

[3]食品安全標準與監測評估司.關于黨參等9種新增按照傳統既是食品又是中藥材的物質公告[EB/OL].(2023-11-17)[2024-03-01].http://www.nhc.gov.cn/sps/s7892/202311/f0d6ef3033b54333a882e3d009ff49bf.shtml.

[4]賈海先,李春雨,趙耀.中國成人食藥物質知信行研究:一項在線橫斷面調查[C]//中國營養學會第十五屆全國營養科學大會論文匯編.北京:中國營養學會,2022:162.

[5]周少潼.八角茴香提取工藝及其對鴨肉鹵制品風味影響的研究[D].武漢:華中農業大學,2023.

[6]段敏,王崇川,朱德強.八角茴香活性成分的研究進展[J].齊魯工業大學學報,2023,37(3):31-36.

[7]易丹丹,覃蘭遷,劉霞.肉桂油和八角茴香油的體內外抗菌作用研究[J].飼料研究,2023,46(13):60-64.

[8]鄭燕菲,張強,藍亮美,等.八角茴香殼與籽中揮發油成分分析及抗氧化性研究[J].糧食與油脂.2022,35(5):83-86.

[9]黃小蘭,譚春蓉,朱德文.食藥兩用物質天麻、靈芝的外源性污染物分析[J].化學試劑,2024,46(3):73-80.

[10]張秋萍,王春民,吳春霞.氣相色譜-三重四極桿串聯質譜法測定食藥同源物質中10種農藥殘留[J].現代食品,2023,29(19):204-207.

[11]陳君石.食品安全風險評估概述[J].中國食品衛生雜志,2011,23(1):4-7.

[12]付鵬鈺,馮寅花,韓涵,等.豫西北兩地737名居民冬凌草和部分常用食藥物質認知與消費狀況調查[J].現代疾病預防控制,2024,35(1):35-38.