坐上火車,跨越歐亞

呂成

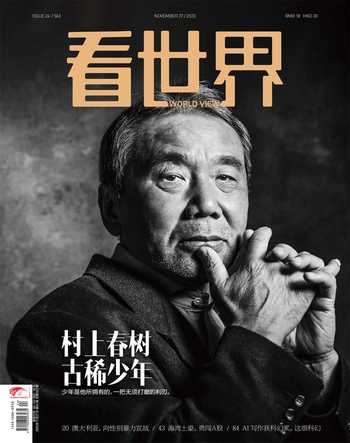

西伯利亞大鐵路

飛機已經是跨國旅行的主要方式,但我對鐵軌驅動的火車旅行一直念茲在茲。

在俄羅斯,鐵路是俄羅斯文化中一道難以抹除的烙印。君可否記得,在托爾斯泰名著《安娜·卡列尼娜》里,女主人翁最終跳進軌道里,從一個貴族夫人變成一具扭曲變形的殘骸。在這部現實主義巨作中,鐵路,始終是敘事的重要部分。“火車”和“鐵路”的字眼,頻繁出現在托翁筆下,成為小說人物口中的談資,也推動了他們的行為,與其命運息息相關。

事實上,到了今天,在俄羅斯旅行,火車也依然是最好的選擇。

跨越11個時區,再加上地理環境不利于公路建設,俄羅斯各個聯邦實體之間很少有公路相連,而貫穿全國的只有鐵路網。可以說,軌道交通是俄羅斯維持各區鏈接相通的核心生命線。

選擇乘坐由國內出發的K3/4國際聯運列車,持護照和有效蒙俄簽證到中國國際旅行社購買車票,由北京出發,全程六天左右到達莫斯科。不同的季節和時間會略有出入,

如果選擇俄羅斯境內原始版本的西伯利亞鐵路,那么,從鐵路紀念碑終點符拉迪沃斯托克(海參崴)到莫斯科,全程需要6天19小時48分鐘,15座硬座票價11921.6盧布(約合人民幣955元),7座硬臥票價20152.6盧布(約合人民幣1614元)。

如果分段購買,無論是中蒙俄線路還是鐵路紀念碑項目,票價反而都會整體便宜四分之一左右。而且車次多,時間靈活,也相對自由。

現在據說推出了可以淋浴的列車,俄羅斯鐵路也一直在努力提速。未來的出行會變得越來越舒適、快捷。

9月底,俄媒報道稱,俄羅斯將于2024年1—2季度完成轉向電子辦理赴俄免簽中國旅游團手續。屆時,去一趟俄羅斯,也許會越來越方便了。

俄羅斯各個聯邦實體之間很少有公路相連,而貫穿全國的只有鐵路網。

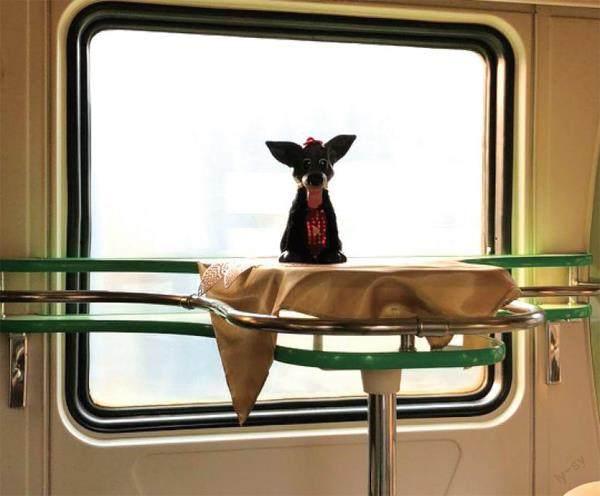

火車餐車里的小狗雕像

海參崴燈塔

在遠東當個文青

若干年前,在內蒙古出生并成長的我,從西伯利亞鐵路的終點海參崴(符拉迪沃斯托克)出發,全程跨越八個時區,歷經9288公里,向著這條世界最長鐵路線的起點莫斯科進發。

我是鐵路系統的子弟。爺爺奶奶是從天津老家來包頭市支援邊疆的第一批鐵路職工。出于向他們致敬的心態,這可以說是一次“蓄謀已久”的旅行。

靠著鐵路跨越歐亞,在俄羅斯不是夢。

在2012年被中國超越以前,俄羅斯一直牢牢占據世界電氣化鐵路里程第一的位置,其中西伯利亞鐵路作為東西交通大動脈,對維系跨越歐亞大陸的俄羅斯的正常運轉,發揮著舉足輕重的作用。

該鐵路的西部延長線可達烏克蘭首都基輔,東部延長線可達朝鮮首都平壤,只是由于眾所周知的原因,東西延長線全部實現,目前還只是有理論可能。國人最熟悉的線路,還是K3/4次列車,從北京出發,經由蒙古國首都烏蘭巴托到達莫斯科,全長7818公里。

為了不至于走馬觀花,我決定在遠東地區的海參崴好好休息幾天,在西伯利亞地區的伊爾庫茨克、烏蘭烏德以及歐亞交界城市葉卡捷琳堡分段下車游覽,最后到達地處歐洲的莫斯科,也正好粗略地走過了俄羅斯三大部分的代表城市。

俄羅斯伊爾庫茨克主顯大教堂

俄羅斯人說起遠東,總是帶著一種遙遠和荒蕪的心態,外界也總是認為,這片土地最大的價值是自然資源的開發,但實際上,海參崴卻是一個自成一體的“文藝之城”。

寒冷的冬天,室外活動不便,所以,各種文化藝術演出尤其發達,票價往往也很親民,那個熱愛藝術、追求卓越的俄羅斯,即便是在無比遙遠的東方邊疆,也依然熠熠發光。

海參崴是俄羅斯遠東第一大城市,文化藝術活動較為集中。之前我曾在冬日造訪,來觀看中國冰球主隊—北京鴻星萬科龍與符拉迪沃斯托克海軍上將隊的比賽,也曾和好友來欣賞俄羅斯功勛歌手瓦列莉亞(Вале?рия)的演唱會。海參崴當地的歌劇院很小,足夠和歌星近距離接觸。

海參崴當然不只有室內舉辦的文化活動。作為俄羅斯面向太平洋的重要窗口,這里的海景也值得一去。彼時流行的電影《七月與安生》,帶火了海參崴的托卡內夫燈塔,于是我租車前往,現代的導航設備已經非常先進,人為操作的燈塔數量大大減少,廢棄的燈塔卻依然孤獨地聳立海邊,為來自內陸的我提供美好的遐想。

總的來說,離莫斯科有8個時區之遠的海參崴,是一座充滿文化氣息的北太平洋沿海城市。在這里,先用濃烈的文化氣息“養精蓄銳”一番,再開始漫長的亞歐鐵路之旅,也為我的旅途開了個好頭。

最北的菩提樹

我在黃昏時分登上去往伊爾庫茨克的列車,經過兩晚的顛簸,終于在第三天清晨重新踏足穩固的大地。

此時,我已經離開了俄羅斯的遠東地區,進入亞歐大陸的最深處—西伯利亞。

伊爾庫茨克是俄羅斯西伯利亞地區的重要都市,由于地處交通要道,成為很多國人造訪貝加爾湖的停留城市。

探訪過當地著名的十二月黨人紀念碑,吃過幾頓當地特色的烤魚和甜品之后,我乘火車沿著到貝加爾湖前行,到達了布里亞特共和國的首都烏蘭烏德。當地生活的布里亞特人是蒙古族的分支,一出火車站,我就看到了內蒙古旅游局在此豎立的巨幅旅游廣告,頗感親切。在這里,藏傳佛教的影響力被傳播到貝加爾湖地區。

在這個城市,我親眼見證了旅行中第一個熱淚盈眶的時刻:我在當地最大喇嘛廟伊沃爾金斯基喇嘛廟見到了養在溫室中的菩提樹。菩提樹是熱帶喬木,在冬日苦寒的高緯度地區根本無法生存,畢竟,當地冬日極端氣溫可達零下五十攝氏度。

海參崴是俄羅斯遠東第一大城市,文化藝術活動較為集中。

當地的布里亞特人還是特意為其修造了一個大棚,精心呵護,恒溫恒濕。伊沃爾金斯基喇嘛廟經歷過蘇維埃殘酷的鎮壓,如今的寺廟是在廢墟上重建。今天,這里已經成為了俄羅斯的喇嘛教中心。參觀完寺廟,站在山頂正好可以俯瞰烏蘭烏德市區,還能見到注入貝加爾湖的最大支流色楞格河。

我在前往下一個城市葉卡捷琳堡的路上,見到了在當地小站轉運犯人的軍警,再次展現了西伯利亞鐵路對維系俄羅斯這個龐大國家運轉的重要性。讀過《日瓦戈醫生》的人也許還記得,小說男主角為了逃避革命后動蕩的莫斯科,跟家人千辛萬苦地坐著火車躲進烏拉爾山脈里的小城。跟今天的俄羅斯人一樣,要在自己國家遙遠的角落重新開始生活,那就要完成那星夜兼程的火車之旅,在嚴寒、惡臭異味和盜賊威脅下到達新的彼岸。

今時今日,我坐著火車,從相反的方向,從烏拉爾以東向俄羅斯的心臟—莫斯科繼續進發。

葉卡捷琳堡是亞洲和歐洲的分界城市,也是繼莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亞之后的俄羅斯第四大城市。從這里一路向西,將會徹底進入俄羅斯的歐洲部分。

在這里,我造訪了滴血大教堂。十月革命后,末代沙皇尼古拉二世全家也殞命于此。在蘇聯時期,由于這里敏感的歷史,外人一直難以造訪;在冷戰結束后,俄羅斯聯邦大規模修復末代沙皇的終老之地,特別是在英國王室的贊助下,尼古拉二世全家遺骸的挖掘、識別和安葬工程得以完成。作為羅曼諾夫王朝的遠親,英女王伊麗莎白二世在唯一一次訪問俄羅斯的過程中,還多次過問尼古拉二世遺骸的下落。可以說,俄羅斯在20世紀的起起落落,都可以在這座陰暗的教堂中得到展現。

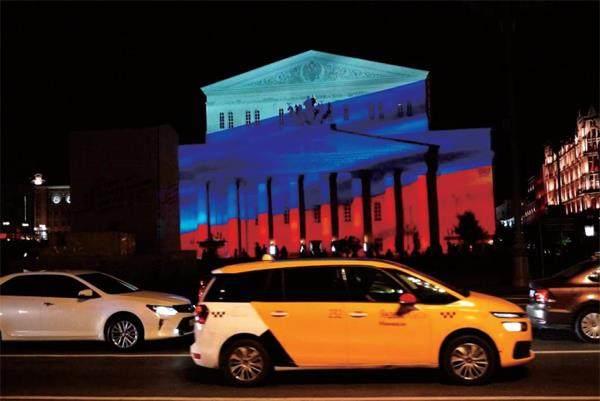

俄羅斯歌劇院上的國旗投影

莫斯科雅羅斯拉夫火車站,西伯利亞鐵路0公里紀念碑

走萬里路

最后的重頭戲是西伯利亞鐵路0公里紀念碑。它位于莫斯科雅羅斯拉夫火車站,跨越近萬公里,終于和海參崴的9288紀念碑配對成功。

中國有句老話叫作“讀萬卷書,行萬里路”,從西伯利亞鐵路的終點到達起點,我從小的所知所學,在鐵軌的交替中,得到了部分答案。西伯利亞鐵路更像是俄羅斯歷史的一段縮影,一路走來,俄羅斯在我心中依然是無比復雜的。這里有刻板印象中的俄羅斯,也有歷史課本中的俄羅斯,有文化藝術中的俄羅斯,更有對這個北方鄰國感到好奇的俄羅斯,都在這條漫長的軌道上一一具顯。

布里亞特街頭騎馬的女孩

俄羅斯功勛歌手瓦列莉亞的演唱會

伊麗莎白二世在唯一一次訪問俄羅斯的過程中,還多次過問尼古拉二世遺骸的下落。

莫斯科也許為許多中國旅客熟悉。跟團旅游,無非是到訪一下紅場,或者參觀一下克里姆林宮對游客開放的部分。實際上還有更加冷門的選擇。為了探尋俄羅斯民族靈魂的更深層次,我造訪了古拉格紀念館和陀思妥耶夫斯基故居。

讀萬卷書不如行萬里路,當我真正站在索爾仁尼琴和陀思妥耶夫斯基留下的真實痕跡面前,才感受到,厚厚的俄國文學,在三維的現實空間中以什么樣的狀態存活。

歷經大半個月,我的西伯利亞鐵路之旅結束了,接下來我乘坐高鐵到達了圣彼得堡,轉道白俄羅斯飛往柏林,再乘火車經過丹麥趕在九月開學之前到達了此行的終點瑞典。

如果說,美國“垮掉一代”在北美荒蕪的公路狂奔中找到了自我,那么,我在亞歐大陸的半個月鐵軌之旅中,找回了從小就希望了解的鐵路故事。這段經歷,也鞭策著我,在精力和財力允許的情況下,繼續用雙腳探索這個世界。

回憶我的西伯利亞鐵路之旅,我最常想起的還是旅游傳記《Travels with Charley: In Search of America》那段經典的卷首語:

當我還很年幼的時候,就一心渴望他鄉,那些“成熟”的人向我保證,成熟即可治愈這種渴望。當歲月已經提醒我成熟時,他們開出的藥方卻是中年。當我到了中年,有人又向我擔保,隨著年齡的增長,我的狂熱自然就會平息。現在,我已經58歲了—也許唯有衰老才會起到些許作用。只有我知道,這一切沒有任何效果。四聲沙啞的輪船汽笛聲,仍然讓我脖頸上的汗毛聳立,讓我的雙腳不由自主地打著節拍。噴氣式飛機的聲響,甚至是發動機預熱的噪音,乃至馬蹄踩在人行道上的踢踏都讓我渾身顫抖,口干舌燥,眼神空洞,手掌滾燙,以及胸腔下方的胃部不停翻騰。換句話說,我無可救藥;是的,我無可救藥。或者說,人一旦成為流浪漢,就永遠是流浪漢。

責任編輯何任遠 hry@nfcmag.com