初中語文跨學科學習任務群的設計與實踐

陳姍姍

摘 要 跨學科學習任務群的創新設計與實踐,是在綜合性學習的基礎上衍生的一種學習載體。對初中語文跨學科學習任務群的設計與實踐策略進行探索,有助于推動語文課程教學的創新與可持續發展。以統編初中語文教材中的內容為主要素材,圍繞設計理念、學習目標、學習過程等角度,對跨學科學習任務群的創新設計與實踐策略展開分析,全面體現其作用與價值。

關鍵詞 初中語文? 跨學科學習任務群? 創新設計? 教學實踐

在教學實踐中如何培養學生的核心素養,是廣大語文教師應著重思考的首要問題。因此,以落實核心素養、促進學生的綜合發展為目的,教師可以結合學習任務群、綜合性學習等概念,創建跨學科學習任務群,讓學生將課內外的語文資源結合起來,展開綜合性、系統性、創新性和實踐性的跨學科學習活動,并在此過程中認識到語文學科與其他學科的關聯,掌握運用語文知識解決實際問題或者運用其他學科知識總結語文規律的方法。經過實踐的檢驗與訓練,學生的語文實踐能力、核心素養以及解決問題的能力皆能有所提升。

統編初中語文教材中選編了兩個說明文單元,即八年級上冊第五單元和下冊第二單元,這兩個單元中不僅有多篇說明文體裁的優秀文章,還包含“說明事物要抓住特征”以及“倡導低碳生活”等寫作和綜合性學習板塊,意在培養學生的理性思維和科學精神。基于說明文的這兩個特點以及主要內容,教師可以設計和布置跨學科學習任務群,讓學生在綜合實踐中形成學科素養和解決問題的能力。

一、設計理念

說明文是以說明為主要表達形式的文體,它兼具科學性、邏輯性等特點,其語言簡潔、生動、嚴謹,一般情況下,說明文通過解析事物概念、描述事物特征的方式,揭示事物的規律或本質。在人們的現實生活中,說明文廣泛地存在各個領域,如產品說明書、廣告標語等等。

統編教材中的第一個說明文單元,為八上第五單元,這一單元選編了五篇事理說明文,即《中國石拱橋》《蘇州園林》等。在本單元的閱讀活動中,學生不僅可以全面了解說明對象的主要特點,還可以明確作者是如何說明事物的,同時也能感受到說明文語言的嚴謹和科學。第二個說明文單元為八下第二單元,這一單元圍繞地質學、生態學等領域,編選了四篇事理說明文。在此單元的學習中,學生不單單要理順說明順序、甄選關鍵信息,還應把握推理、分析等學習技能,同時也要發現說明文中的問題,形成質疑問難的意識。此外,在第二單元“倡導低碳生活”綜合性學習中,要求學生結合教材“資料夾”中的內容,設計一次宣傳活動。

上述內容分析了統編教材的兩個說明文單元,在此基礎上,為進一步強化學生的理性思維,教師要結合教材的編排理念和新課標的培養要求,圍繞說明文的文體特征,創建跨學科學習任務群,以“觀察大自然的植物”為主題,引領學生走進大自然、愛護大自然,并讓學生將地理、生物和語文等學科的知識融為一體,以此增強初中生的理性思維與科學精神。[1]

二、學習目標

基于統編教材中說明文單元的主要內容和編排特征,圍繞“觀察大自然的植物”這一主題,教師可以為跨學科學習任務群的建構與實施,預先設計學習目標,以此驅動展開跨學科學習活動。

目標一:閱讀八年級上冊第五單元、八年級下冊第二單元以及課外的說明文,了解“分類別”這一說明方法的主要特征、應用范圍以及具體作用,能夠初步形成分類的觀念。

目標二:聚焦現實生活,能夠細致地觀察和分析大自然中的常見植物,并運用“分類別”這一說明方法,對植物進行精準分類,同時思考植物在公共建設、綠化設計中發揮的作用以及是否存在完善空間等問題。

目標三:學習調查報告的寫作方法、了解其格式特征,并能在觀察和寫作等過程中推理出有價值、有意義的結論,能夠針對實際問題,提出切實可行的意見或建議。

筆者以統編教材說明文單元的主要內容、培養要求以及學生的學習經驗為依托,根據“觀察大自然的植物”這一主題,提前設計了以上三項學習目標。從學習目標的內容來看,它們不僅關聯了課內資源,也融合了學生的現實經驗,有助于推動學生的跨學科學習,促使他們綜合運用多學科的知識與技能,進而掌握跨學科學習的相關技巧與方法。[2]

三、學習過程

在實施“觀察大自然的植物”的跨學科學習任務群時,我們將學生的學習過程分為了四個階段,分別為啟動、探究、匯報和總結,以此契合學生的思維發展歷程。

1.第一階段——啟動

啟動是跨學科學習的第一階段,也是學生了解任務的主要階段。在這一階段中,教師要創建學習任務群,引導學生將課內學習經驗遷移到課外的跨學科學習活動之中,促使他們在綜合性、探究性的學習過程中深化語文素養、提升綜合能力。以“觀察大自然的植物”為例,出于培養學生科學精神、理性思維等目的,教師可以設計主任務和子任務,構成一個相對完整、層次清晰的學習任務群。

主任務:你知道說明方法有哪些嗎?你讀過哪些說明文?你能否將課內掌握的說明方法遷移和運用到實踐活動中呢?結合初中階段的學習經驗,請同學們以“觀察大自然的植物”為主題,對常見的植物進行細心觀察和科學調查,并嘗試著運用分類別、下定義等說明方法,撰寫一篇內容豐富、說理清晰的調查報告。

子任務:①閱讀《中國石拱橋》《大自然的語言》等課內說明文以及《食物從何處來》等課外說明文,了解它們所采用的說明方法,并著重分析和解讀下定義、分類別這兩種說明方法的概念與作用。②與小組成員共同商議學習計劃,并將具體的計劃落實在書面上,明確每一個成員的職責與分工。

在啟動階段設計主任務和子任務,其主要目的是讓學生明確學習方向、了解學習重點,推動他們遷移和轉化知識,使得他們能夠將課內所學的說明方法、積累的閱讀經驗,有效地運用到跨學科學習活動之中。

2.第二階段——探究

在啟動階段之上,我們開啟了第二階段的指導工作,旨在激活學生的科學探究和理性思考意識,讓他們將語文知識與其他學科的知識關聯起來,并在實踐的過程中形成解決問題的能力。[3]基于第二階段的教學目標,我們以“觀察大自然的植物”為主題,設計了三項探究性學習任務。

任務一:走進自然,尋找植物。

請同學們利用課余時間走進大自然,尋找身邊常見的植物,借助手機、攝影機等設備,拍攝植物的實物照片,為后續的學習活動積累材料。

任務二:查閱資料,認識植物。

利用百度搜索引擎、形色APP等平臺或軟件,查閱有關于植物的基本信息,并結合現有知識儲備和生活經驗,借助思維導圖等工具,對植物進行分類。同時,在完成此任務時,同學們可尋求生物、地理學科教師的幫助,了解植物分類的標準或植物的類屬,如“門、綱、目、科......”

任務三:小組討論,發現問題。

在小組中進行討論,明確不同區域的植被覆蓋情況,了解城市或鄉村的綠化規劃情況,在此過程中發現問題、梳理不足。

為驅動學生展開跨學科學習活動,我們設計了上述三個學習任務,以學習任務為抓手,帶領學生走進自然、回歸生活,讓他們于親身實踐的過程中,巧妙地運用“分類別”的說明方法,來精準地概括植物的屬性和特點。

3.第三階段——匯報

在跨學科學習的第三階段,我們主要引導學生匯報學習成果,讓他們將探究過程中獲取的信息、積累的知識等,以調查報告的方式展現出來,在此過程中鍛煉學生的說明文寫作能力,推動學生的知識遷移與運用。

任務一:自主鉆研,做好準備。

結合教材內外的資源,了解調查報告的格式特征、寫作方法和主要構成部分,并初步列出調查報告的框架,將獲取的內容一一填充在調查報告中。

任務二:撰寫報告,匯報成果。

以“觀察大自然的植物”為主題撰寫一篇調查報告,展現出探究的全過程,并經過多元化的推理和分析,得出一個有價值的結論。在此基礎上,制作一個精美的PPT,展示出跨學科探究的成果。

這一階段的主要目的是匯報學習成果、鍛煉學生撰寫調查報告的能力,讓他們掌握說明文的寫作技巧和要點,并能清晰地展現學習和探究的整個過程、提出有價值和有意義的結論。基于此,學生便能順利地實現課內向課外的過渡。

4.第四階段——總結

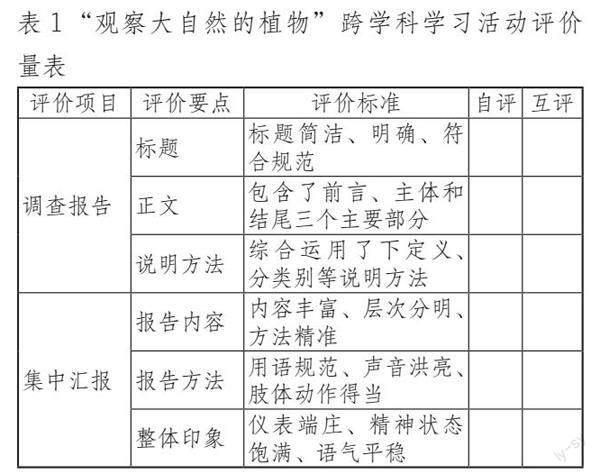

在跨學科學習的最后一個階段,我們針對學生在學習過程中存在的問題,指導學生總結和概括學習經驗,并針對自身的優勢與不足,展開自評和互評。具體而言,我們采用了評價量表,為學生的自評和互評預設了標準、提供了支架,見下表1。

(注:5分為優秀;4分為良好;3分為及格;3分以下為不及格)

在學生展開評價之前,我們將表1所示的評價量表發放給學生,讓他們根據表中的評價項目、評價要點和評價標準等,對自身的表現、同學的表現進行公正、客觀的評價。在評價的過程中,學生不僅可以意識到自身在跨學科學習活動中的問題,還能有意識地學習他人身上的長處,進而達到“取長補短”的學習目的。

以上四個階段,圍繞“啟動”“探究”“匯報”和“總結”四個關鍵詞,設計了多組學習任務、構建了多個學習任務群,推動了學生的綜合性學習與實踐探索。而在跨學科學習任務群的有效驅動下,學生既加深了對語文學科知識的印象,也提升了課內外知識的遷移與運用能力。[4]

四、 結語

在新課標“致力于全體學生核心素養的形成與發展”等課程理念和具體要求的指導下,我們著手創建了跨學科學習任務群,并細致分析了設計理念、預設了科學的學習目標,在此基礎上,從“啟動”“探究”“匯報”和“總結”四個階段,優化了跨學科學習的過程。基于此,學生展開了綜合化、實踐化的學習活動,他們初步認識到了語文學科與其他學科、現實生活之間的關聯,能夠運用語文知識闡釋生活現象、解決實際問題,也能進一步強化自身的核心素養。

參考文獻

[1]張? 璇. 初中語文跨學科學習“三要素”——以八年級上冊第五單元為例[J]. 教育研究與評論(中學教育教學版),2022(12):44-46.

[2]朱? 健. 初中語文跨學科綜合性實踐探究學習策略摭談[J]. 新課程研究(中旬-單),2022(5):78-80.

[3]楊素華. 初中語文跨學科資源融合教學[J]. 基礎教育參考,2021(5):52-54.

[4]陳妍歆. “跨學科學習”助力初中語文讀寫訓練[J]. 初中生寫作,2022(11):30-32.]

[作者通聯:南京市第二十九中學天潤城分校]