談初中音樂課堂班級合唱能力構建

陶樂

班級合唱教學是以普通學校自然班級為單位,結合相應教材內容對學生在課堂上進行的合唱教學。近年來,合唱逐漸受到重視,不少優秀中外合唱作品被選入不同版本的音樂教材。但是由于音樂教學領域的多面性和綜合性,音樂教材中入選的合唱作品大多是零散和插入式的,難以做到專項教學內容獨立編排的系統性及實踐練習的有效性。那如何開展班級合唱教學呢?

一、基礎能力構建

班級合唱受限于學生能力、排練時間等因素,適用于合唱的歌曲大都是積極健康、青春向上、優美且有意境的。這類歌曲有共同的特點,主旋律性強(主調音樂),很多合唱作品是從獨唱的版本改編而來,因此,班級合唱的起點也就是單聲音樂的學習。

1.單音的準確、穩定、持久

單音練習的準確指的是音高正確(音準)、呼吸正確(進拍和收拍)、發聲正確(輕聲高位置);穩定指的是氣息穩定(有控制的放氣),音高穩定(不上下波動),狀態穩定(發聲位置不往下掉);持久指的是會運用循環換氣(弱出弱進),會平衡音量(不忽大忽小),有團體合作的意識(和周圍聲場一致)。單音的練習有助于學生平心靜氣,學會傾聽,學會合作,同時也是調整發聲狀態、團體音色、氣息支撐的最佳練習。

2.節拍的穩定與拍感

穩定的節拍是對音樂速度的控制,除了要教學生感知二拍子、三拍子、四拍子、六拍子,掌握強弱規律,了解基本揮拍方式外,更重要的是培養學生的拍感。拍感與音樂風格有關,像進行曲風格的作品,節拍鏗鏘有力、有頓感,而圓舞曲風格的作品,三拍子的強拍要能夠明確感知。拍感與樂句呼吸有關,比如《雪絨花》,雖然是三拍子,但不能按照每小節強弱弱的規律去演唱,這樣就破壞了樂句,沒有美感。拍感與旋律流動性有關,比如《青春舞曲》和《茉莉花》,都是四拍子的歌曲,但是旋律流動的特點不一樣,《青春舞曲》歡快,拍點要小巧,《茉莉花》旋律呈長線條,拍點要連貫。節拍中的分拍與合拍,如果歌曲是六拍子或復拍子,且速度較快,這個時候按照拍點去打拍,拍點太碎了,容易破壞旋律感,用合拍去揮拍,就會很合適,比如《我的祖國》,有些作品在結尾處會漸慢,這個時候就需要用分拍去強調某一個音或節奏。

3.節奏的連貫與變化

節奏的學習不能與節拍割裂開,一定要在穩定拍內進行。比如密集型節奏的穩定,在連續二八節奏和十六分節奏時,很容易就會越來越快,穩定拍能夠有效幫助解決這一問題。節奏的銜接要連貫,除了跟穩定拍有關,還需要對每一種節奏型爛熟于心,柯達伊教學法中節奏讀法很好地給每一種節奏型都賦予一個“名字”,當學生讀節奏、聽節奏時,腦海里不僅僅只是音響,而是明確的“名字”所對應的節奏符號時,學生就不易搞混。此外,特殊風格的節奏要有明顯的節奏感,要用節奏還原作品的風格及特點。

4.旋律的結構感

音樂結構,大到樂章,小到動機,就好比人體的骨架,構建出音樂的框架。一個具備良好結構感的人,對于作品的樂句、段落都會有清晰的層次,那么在演唱時就不會隨意換氣,在對比樂段出現時,就能更好地控制情緒。而且結構感還是記憶音樂的一個最佳工具。

5.變化音與轉調

合唱作品中少不了變化音和轉調,這個曾經讓人束手無策,只能依靠鋼琴來找音的窘迫,現在也能從柯達伊教學法中找到解決方法——首調唱名法和同主音轉調。一般來說,在同一調性里,最常出現的三個變化音是#4、#5、b7,首調唱名法中同樣給予屬于他們自己的唱名:fi、si、ta,這樣區別自然音fa、sol、ti,唱起來不會混淆。如果一首作品中有調式的變化,甚至出現暫時的離調,這個時候運用首調唱名,就需要轉調。同主音轉調的優勢就在于不需要借助鋼琴找音,憑借同主音不同唱名進行轉換,非常方便,也容易準確。

二、多聲部能力構建

在單聲音樂的學習基礎上,學生通過大量的熟歌,練習了發聲、呼吸,掌握了樂句、段落,習得了節拍、節奏、音高等,具備了一定的歌唱基礎,這時就可以循序漸進的培養學生多聲部的能力了。

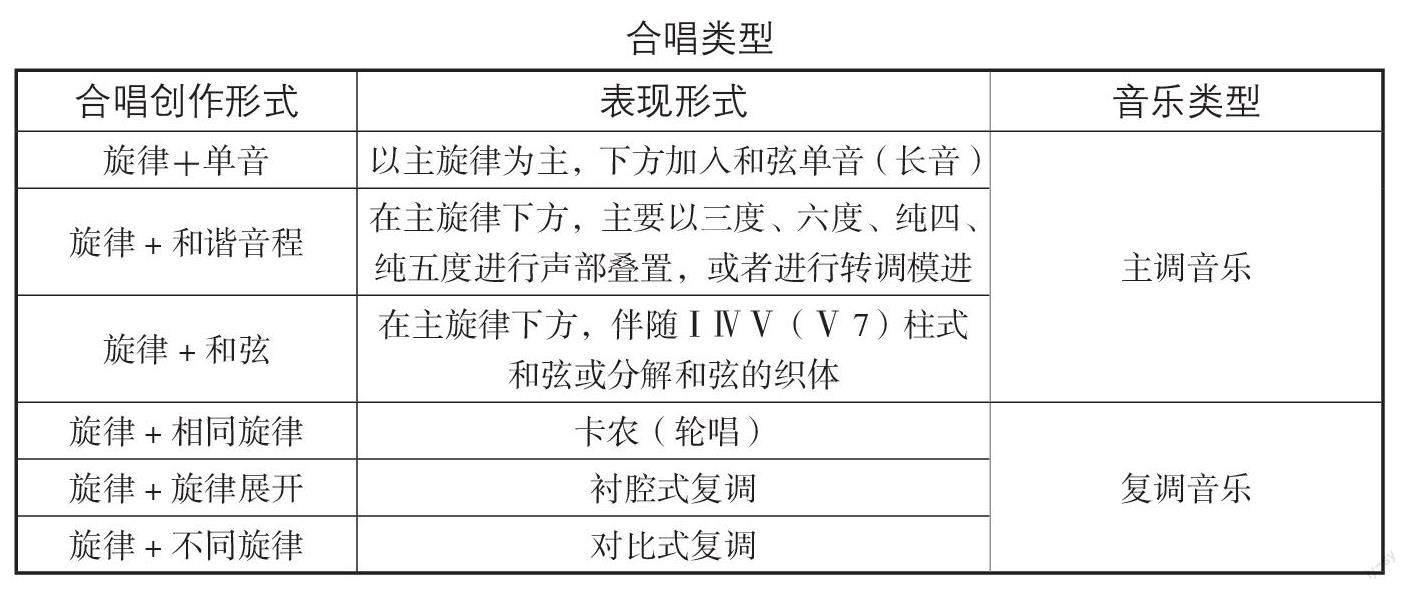

合唱由簡到繁大致有以下幾類(見下頁表):

對于班級合唱來說,主調音樂的作品演唱得較多,而復調音樂中的卡農是學生從單聲部到多聲部歌唱的橋梁。下面以一些作品來舉例說明,這里也涉及了一些小學階段教材中的合唱作品,可以作為初中班級合唱的補充訓練素材。

《牧歌》是一首蒙古長調,我的靈感來源于無伴奏混聲四部合唱,前面的引子就是在主旋律下方加入長音,形成簡單但是非常遼闊悠遠的和聲效果。作為初一的學生,在歌曲連貫的表現上有所欠缺,但下方長音其實是有難度的,一是大、小二度,二是要準確地依附在主旋律下方,統一換氣口。如果學生有能力,可以進行三度疊置。

說起三度疊置,這恐怕是主調音樂最常進行的和聲配置。《真善美的小世界》B段,《晚風》《半個月亮爬上來》等作品都是嚴格意義上的三度疊置。所以在班級合唱教學中,三度音程的練習是非常重要的,也就是說,能把自然音級中3個大三度、4個小三度唱好,并能夠準確構唱,那么遇到三度疊置的作品時,就能夠運用在第一聲部下方構唱的方式進行教學,成效很快。

將和弦用不同織體進行和聲配置也是主調音樂常見的。《田野在召喚》二聲部用的是固定節奏和弦根音和三音的分解形式,還是主、屬進行,對于學生來說,有點類似節奏伴唱。《阿伊亞——非洲的靈感》伴唱采用三和弦第二轉位,我對這首歌進行了改編,加入了非洲鼓樂里的節奏,也做循環,適當安排不同程度的學生,可以達到五個聲部的效果。這種好玩的做法增加了學生對于多聲部的不同體驗。《春游》作品短小,但作為學堂樂歌,極具藝術價值,可以說是小合唱的經典之作,全曲用主、屬和弦疊置進行。在初中班級合唱中,男生是需要關注的,類似和弦進行的合唱,下方聲部就很適合交給男生去演唱。我們平時如何訓練和弦呢?以《故鄉的親人》為例,首先需要讓學生了解和聲進行的常規套路,比如主屬交替,ⅠⅣⅤⅠ的進行等;其次是先唱根音,感受和聲進行;再次是固定和弦練習,Ⅰ級就是135,Ⅳ級就是轉位146,Ⅴ級就是轉位725,然后當教師出示和弦級數時,學生要能夠反應到具體的音高,以及聲部間的和諧;最后是先練習分解,再練習柱式,可以選擇一些典型的和聲進行的歌曲來配合練習。

小學二年級的《兩只老虎》就給班級合唱提供了卡農的練習方式。這種同一旋律不同拍點進入的復調音樂,是非常好接受的。學生唱熟一個短小的旋律后,教師無意識地晚兩拍進入,形成卡農,這種訓練方式,學生接受得很自然,也很巧妙。卡農訓練到最后,依然是有和聲對位的,教師要改變學生慣性歌唱,在和聲長音上進行停留,檢測和聲對位的準確性。襯腔式復調相對藝術性會高一點,兩條旋律時而重合,時而又分開,大多數節奏是一直的。而對比式復調,對于班級合唱來說難以完成。

班級合唱教學,有利于培養學生終身學習音樂的興趣與可持續發展的音樂能力,讓他們在合唱學習的過程中陶冶情操、培養心智。