基于語(yǔ)料庫(kù)的白睿文譯者風(fēng)格探究

韓江洪,陸詩(shī)卉

(1.合肥工業(yè)大學(xué) 國(guó)際教育學(xué)院,安徽 合肥 230000;2.合肥工業(yè)大學(xué) 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院,安徽 合肥 230000)

白睿文(Michael Berry)是當(dāng)代美國(guó)著名漢學(xué)家,現(xiàn)就職于加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA),同時(shí)也是中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)的杰出翻譯家。截至2021 年,白睿文翻譯了五部中國(guó)文學(xué)作品。作為一名譯者,白睿文的譯作在英語(yǔ)世界受到了很大的關(guān)注,既在一定程度上給中國(guó)文學(xué)走出去指明了方向,又為國(guó)外讀者提供了了解中國(guó)優(yōu)秀文學(xué)作品的機(jī)會(huì)。

白睿文曾表示:“身為譯者,我希望讀者看不到Michael Berry 的風(fēng)格。我希望我扮演一個(gè)透明人的角色……譯者不應(yīng)該讓讀者在譯本中感覺作品有共同點(diǎn),不應(yīng)該讓讀者通過(guò)譯者的文字風(fēng)格把作家聯(lián)想在一起。”[1]他認(rèn)為每部原創(chuàng)作品都有自己的特點(diǎn),他在翻譯時(shí)會(huì)著力突出這些屬于作品本身的東西,并且努力隱去自己的存在。然而,譯者真的能做到完全在譯作中隱形嗎?胡開寶教授認(rèn)為:“無(wú)論是目的語(yǔ)詞匯和句式結(jié)構(gòu)的選擇或語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)的重構(gòu),還是翻譯策略和翻譯方法的應(yīng)用,都必然會(huì)打下譯者的烙印,從而形成譯者風(fēng)格。”[2]這與白睿文的觀點(diǎn)相矛盾。

學(xué)界關(guān)于白睿文譯者風(fēng)格的研究較少,大多集中在余華作品《活著》的英譯本解讀,如《活著》英譯本文化意象研究、文化負(fù)載詞研究、文本中的“假象等值”現(xiàn)象等等,極少涉及白睿文的其他譯作。有研究認(rèn)為,白睿文譯作做到了他自己所說(shuō)的“透明的翻譯”[3],但是 “透明的翻譯”就意味著沒有譯者風(fēng)格嗎?張美芳教授指出:“利用語(yǔ)料庫(kù)進(jìn)行研究,對(duì)一些難以捉摸的和不引人注目的語(yǔ)言習(xí)慣進(jìn)行描述、分析、比較和闡釋,能比較令人信服地說(shuō)明譯者的烙印確實(shí)存在。”[4]

本研究基于劉宓慶的風(fēng)格標(biāo)記理論,自建白睿文譯作的中英平行語(yǔ)料庫(kù),通過(guò)與英國(guó)國(guó)家語(yǔ)料庫(kù)(British National Corpus,BNC)中的小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)對(duì)比,從形式標(biāo)記和非形式標(biāo)記兩個(gè)方面對(duì)白睿文譯本進(jìn)行量性分析,探討白睿文多部譯著是否具有風(fēng)格上的相似性,是否體現(xiàn)出個(gè)人鮮明的翻譯風(fēng)格。

一、研究設(shè)計(jì)

(一)研究語(yǔ)料

筆者自建小型白睿文譯本中英文平行語(yǔ)料庫(kù)。中文語(yǔ)料包括INK 印刻文學(xué)生活雜志出版社2014年出版的張大春《我妹妹》,作家出版社2012 年8 月出版的余華《活著》,人民文學(xué)出版社2018 年出版的葉兆言《1937 年的愛情》(以下簡(jiǎn)稱《愛情》),人民文學(xué)出版社2005 年出版的王安憶《長(zhǎng)恨歌》。英文語(yǔ)料包括哥倫比亞大學(xué)出版社2000 年出版的Kid Sister (Wild Kids: Two Novels About Growing Up),Anchor 出版社2003 年出版的To Live,哥倫比亞大學(xué)出版社2003 年出版的Nanjing 1937: A Love Story,哥倫比亞大學(xué)出版社2007 年出版的The Song of Everlasting Sorrow。

本研究選取BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)作為對(duì)應(yīng)的參考語(yǔ)料庫(kù)。BNC 是目前最大的在線語(yǔ)料庫(kù)之一,也是目前世界上最具代表性的當(dāng)代英語(yǔ)語(yǔ)料庫(kù)之一。BNC 語(yǔ)料庫(kù)的語(yǔ)料來(lái)自英國(guó)的各大報(bào)刊、論文、小說(shuō)、學(xué)術(shù)文章等,涵蓋各個(gè)年齡段和社會(huì)階層的人們的語(yǔ)言,具有權(quán)威性。本研究選取BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)與白睿文譯作進(jìn)行對(duì)比,能從一定程度上反映出白睿文譯本與目標(biāo)語(yǔ)國(guó)家流行小說(shuō)的異同之處,能更直觀地體現(xiàn)出白睿文譯作的特點(diǎn),進(jìn)一步加深人們對(duì)白睿文譯作的認(rèn)識(shí)。

(二)研究工具

建庫(kù)過(guò)程中,使用文本編輯器Emeditor 對(duì)中英文語(yǔ)料進(jìn)行去噪,運(yùn)用語(yǔ)料庫(kù)平行軟件Paraconc 做到中英文語(yǔ)料的句級(jí)對(duì)應(yīng)平行。英文文本使用自動(dòng)詞性標(biāo)注軟件Tree Tagger 進(jìn)行分詞賦碼處理,中文語(yǔ)料運(yùn)用漢語(yǔ)分詞工具Corpus Word Parser 進(jìn)行分詞賦碼處理。在語(yǔ)域標(biāo)記研究中,使用了Laurence Anthony 開發(fā)的用于檢測(cè)網(wǎng)頁(yè)易讀性的軟件Ant Word Profiler[5](以下簡(jiǎn)稱AWP)。AWP 自帶三個(gè)對(duì)比文本語(yǔ)料詞表(level lists),前兩個(gè)詞表為英語(yǔ)常用的2000 個(gè)詞族(general service list),每個(gè)詞表1 000 個(gè)詞族,第三個(gè)詞表為學(xué)術(shù)用語(yǔ)詞表(academic word list),包含570 個(gè)詞族。這三個(gè)語(yǔ)料詞表的難度依次遞增。通過(guò)AWP 軟件可以將待研究語(yǔ)料導(dǎo)入,與上述三個(gè)詞表進(jìn)行詞族覆蓋,得到待研究文本中各級(jí)詞匯所占比例。在詞語(yǔ)標(biāo)記研究中,運(yùn)用語(yǔ)料庫(kù)檢索軟件WordSmith 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)類型比、詞頻和高頻詞。

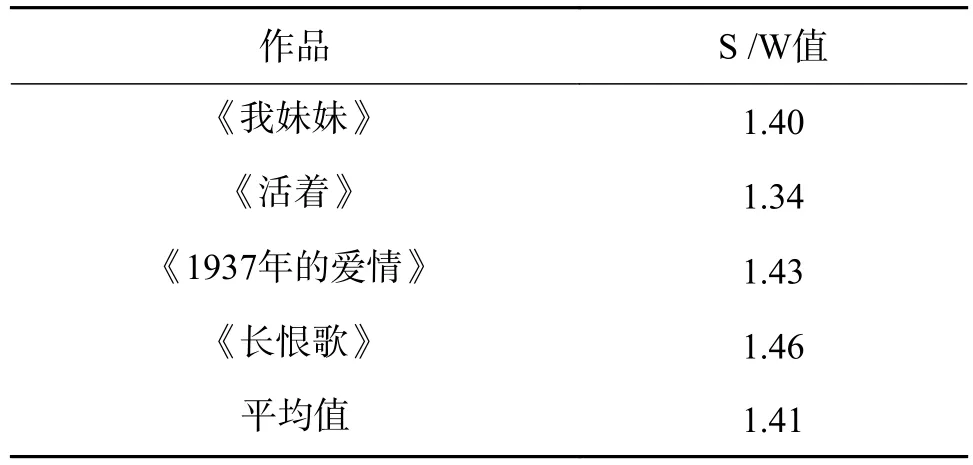

表1 白睿文英譯文音節(jié)數(shù)統(tǒng)計(jì)表S/W(syllables per word)Tab.1 Statistics of syllables in Michael Berry’s translation

二、研究方法

劉宓慶是我國(guó)著名的翻譯理論家,他經(jīng)過(guò)大量翻譯實(shí)踐和研究得出翻譯風(fēng)格具有可知性的結(jié)論。譯者只有對(duì)原文進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析并與非形式標(biāo)志模糊集合的審美活動(dòng)相結(jié)合,原文的風(fēng)格才能顯現(xiàn),并使風(fēng)格意義成為可知[6]。他把風(fēng)格標(biāo)記分為兩個(gè)大類:形式標(biāo)記和非形式標(biāo)記。

形式標(biāo)記是用來(lái)識(shí)別風(fēng)格的最重要的方法。由于語(yǔ)言是一種符號(hào)系統(tǒng),因此風(fēng)格不可避免地被語(yǔ)言符號(hào)化。形式標(biāo)記一共由六個(gè)部分組成,分別是音系標(biāo)記、語(yǔ)域標(biāo)記、句法標(biāo)記、詞語(yǔ)標(biāo)記、章法標(biāo)記、修辭標(biāo)記[6]。音系標(biāo)記用來(lái)反映某種語(yǔ)言的音系特征。劉宓慶指出人類的語(yǔ)言首先訴諸于聽覺,因此語(yǔ)言文字系統(tǒng)的音系特征就成了語(yǔ)體最基本的特征[6]。音系標(biāo)記通過(guò)考察譯文中平均每詞的元音數(shù),可以大體推斷出該譯文文本的可讀性和詞匯使用偏好。語(yǔ)域標(biāo)記(或使用域)指詞語(yǔ)的使用范圍,在某一特定的使用范圍中流通的詞語(yǔ)常常具有共同的特色[6]。白睿文所翻譯的作品多為中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代小說(shuō),在用詞方面不存在特殊的方言,專有詞匯較少。考察譯文的語(yǔ)域標(biāo)記,通過(guò)一級(jí)詞匯的比例可以直觀地反映文本中詞匯是否常見以及文本的閱讀難易程度。詞語(yǔ)標(biāo)記顯示作者的用詞傾向。用詞傾向與語(yǔ)域不同,主要指?jìng)€(gè)人的用詞傾向(idiolect)[6]。從語(yǔ)料庫(kù)的方法入手,通過(guò)類型比等較為成熟的語(yǔ)料庫(kù)考察項(xiàng)來(lái)具體分析譯文的用詞傾向。章法標(biāo)記指章句組織程式,又指思維、概念的表現(xiàn)法。章法標(biāo)記具體體現(xiàn)在句子長(zhǎng)度、句子與段落之間的連貫性、敘述的時(shí)間順序和特殊語(yǔ)序、直接和間接引語(yǔ)等方面。句法標(biāo)記表現(xiàn)為各種有特色的句法型式[6]。修辭標(biāo)記指譯文中出現(xiàn)的修辭方法的使用特點(diǎn)或趨勢(shì)。

要全面、準(zhǔn)確地認(rèn)識(shí)原作的風(fēng)格,單憑直觀的形式符號(hào)是不夠的。因此,除了形式標(biāo)記之外,劉宓慶還歸納了非形式標(biāo)記,同樣傳遞重要的風(fēng)格意義。

非形式標(biāo)記風(fēng)格符號(hào)系統(tǒng)表現(xiàn)在以下四個(gè)方面并使之具有風(fēng)格意義。第一,表現(xiàn)法,即作家對(duì)題材的選擇、處理方式和處理技法。第二,作品的內(nèi)在素質(zhì),包括思想和感情兩個(gè)方面,也就是作品的格調(diào),情思的高低決定作品格調(diào)的高低。第三,作家的精神氣質(zhì),這是最高層次的風(fēng)格分析工作。第四,接受美學(xué)所強(qiáng)調(diào)的接受者(即審美主體)因素[7]。

劉宓慶還指出頻度(frequency)對(duì)風(fēng)格具有特殊的意義。就對(duì)形式標(biāo)記而言,對(duì)常規(guī)的變異只有在適度的反復(fù)出現(xiàn)時(shí),才獲得風(fēng)格的意義,偶然的變異不能形成一種傾向性[7]。也就是說(shuō),四個(gè)譯本中出現(xiàn)頻度高的共同點(diǎn)就是白睿文的翻譯特點(diǎn)。本研究依照劉宓慶的風(fēng)格標(biāo)記理論,通過(guò)語(yǔ)料庫(kù)的方法對(duì)頻度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),基于四個(gè)譯本所呈現(xiàn)的共同點(diǎn)來(lái)探究白睿文譯本是否具有個(gè)人的翻譯風(fēng)格。

三、結(jié)果與討論

(一)形式標(biāo)記

本研究沒有涵蓋前文提到的全部六種形式標(biāo)記,只選擇了其中的四種,即音系標(biāo)記、語(yǔ)域標(biāo)記、詞語(yǔ)標(biāo)記和章法標(biāo)記。因?yàn)檫@四個(gè)方面的語(yǔ)言形式特征更為明顯,更適合語(yǔ)料庫(kù)的統(tǒng)計(jì)方法,可以更好地再現(xiàn)小說(shuō)的風(fēng)格。

1.音系標(biāo)記(phonological markers)

漢語(yǔ)音節(jié)通常是聲母和韻母組合的拼讀音節(jié),也有兩個(gè)韻母組合的拼讀音節(jié),還有單個(gè)韻母的音節(jié)。而在英語(yǔ)中,音節(jié)是讀音的基本單位,任何單詞的讀音,都可分解為一個(gè)個(gè)音節(jié)朗讀。英語(yǔ)語(yǔ)音的中心是單位單詞內(nèi)的元音,元音數(shù)決定了單個(gè)單詞的音節(jié)數(shù)以及長(zhǎng)度與難度[8]。因此,文本中單詞的平均音節(jié)數(shù)越多,文本越復(fù)雜,閱讀難度越高。

表1 顯示,白睿文的四部譯本平均每詞音節(jié)數(shù)為1.41,且四部譯作的S/W 值差距在0.1 左右浮動(dòng),可見除了受到原文的影響外,白睿文的翻譯在音系層面逐漸形成較為穩(wěn)定的風(fēng)格標(biāo)記。據(jù)計(jì)算,BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)的平均音節(jié)數(shù)為1.41,與白睿文語(yǔ)料庫(kù)的平均值相似,這說(shuō)明白睿文的譯文在音系層面難度與普通英文母語(yǔ)小說(shuō)相近,符合英語(yǔ)讀者的閱讀習(xí)慣。其中,《活著》的單詞平均音節(jié)數(shù)最少(1.34),單詞的發(fā)音最簡(jiǎn)單,閱讀難度最低。

2.語(yǔ)域標(biāo)記(registerial markers)

白睿文翻譯的四部作品都屬于中國(guó)現(xiàn)代小說(shuō),選詞主要為現(xiàn)代常用詞匯。常用詞的比例越高,文本越容易閱讀。因此,通過(guò)語(yǔ)料庫(kù)軟件Ant Word Profiler 統(tǒng)計(jì)白睿文英譯作品中一級(jí)詞匯所占比例,可以反映出白譯文的易讀程度。

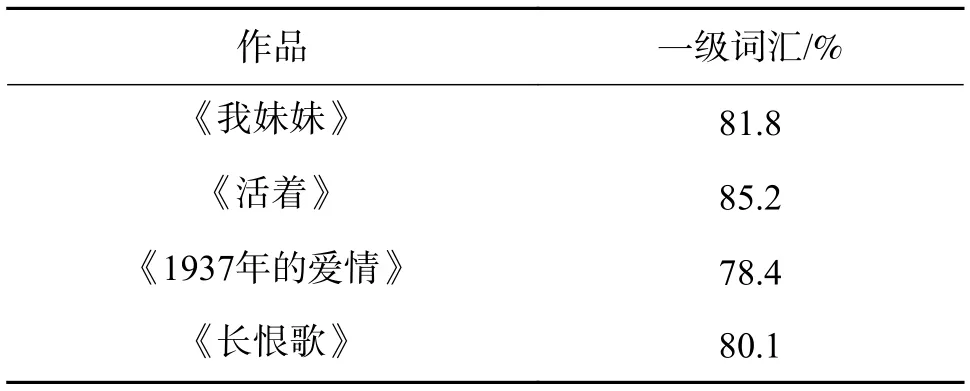

如表2 所示,白睿文英譯本的一級(jí)詞匯占比普遍較高。《我妹妹》《愛情》《長(zhǎng)恨歌》這三部作品的一級(jí)詞匯占比大體相近,《活著》的一級(jí)詞匯占比(85.2%)最高。據(jù)計(jì)算,BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)的一級(jí)詞匯占比80.6%。與BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)對(duì)比,白睿文譯作中《我妹妹》和《活著》的一級(jí)詞匯占比高于BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù),而《愛情》和《長(zhǎng)恨歌》略低于BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)。數(shù)據(jù)表明,前兩篇譯文在選詞方面更加簡(jiǎn)單常見,生僻詞使用更少,閱讀難度更低。而后兩篇雖然在比例上略低于BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù),但是差距較小,并且譯文中存在某些人名、地名等詞匯,對(duì)讀者來(lái)說(shuō)無(wú)障礙的詞并沒有涵蓋在APW 的詞族1 中,故在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中一定程度上造成后兩部作品的一級(jí)詞匯比例被降低。考慮到這些因素,《愛情》和《長(zhǎng)恨歌》的一級(jí)詞匯占比實(shí)際上會(huì)比數(shù)據(jù)體現(xiàn)出來(lái)的更加靠近BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)。因此,語(yǔ)域標(biāo)記方面,白睿文譯文總體上使用的詞匯較為常見,閱讀難度較低。

表2 白睿文英譯文一級(jí)詞匯所占比例統(tǒng)計(jì)表Tab.2 Proportion of the first-level vocabulary in Michael Berry’s translation

3.詞語(yǔ)標(biāo)記(lexical markers)

(1)類型比。在語(yǔ)料庫(kù)研究中通常使用類符/形符比來(lái)衡量文本的語(yǔ)言豐富程度,比值越高,詞匯越豐富多變,但是容易受到文本容量的影響。標(biāo)準(zhǔn)類/形符比以文本中1 000 個(gè)形符為單位,更加精確地體現(xiàn)詞匯多樣性,具有更高的可信度[9]。表3顯示,白睿文四部譯作的標(biāo)準(zhǔn)類形比均低于BNC小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)類型比,說(shuō)明白睿文的英譯作品詞匯豐富程度不及目的語(yǔ)國(guó)家的非翻譯英文小說(shuō)文本,使用的詞匯量較BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)小。其中,《愛情》(43.77)、《長(zhǎng)恨歌》(44.16)、《我妹妹》(43.64)三部譯作的標(biāo)準(zhǔn)類形比較為相近,并且與BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)(45.15)的差距較小,而《活著》(37.33)的標(biāo)準(zhǔn)類形比明顯低于其他三部譯作,與BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)的差距也較大,說(shuō)明《活著》的語(yǔ)言豐富程度最低,這部作品中使用的詞匯不及其他三部作品靈活多變。

表3 白睿文英譯文標(biāo)準(zhǔn)類型比數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表Tab.3 Standard type ratio in Michael Berry’s translation

(2)詞頻。實(shí)詞使用情況體現(xiàn)譯者的語(yǔ)言使用偏好,根據(jù)胡壯麟的分類,英語(yǔ)中的實(shí)義詞主要包括動(dòng)詞、名詞、形容詞和副詞四類,且具有穩(wěn)定的詞匯意義[10]。如表4 所示,白睿文譯作在實(shí)詞的使用上較為穩(wěn)定,與BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)數(shù)據(jù)相近,每部作品之間橫向比較差異都很小,四部作品均為名詞比例最大,其次是動(dòng)詞,副詞、形容詞比例最小。

表4 白睿文英譯文中四類實(shí)詞的頻率統(tǒng)計(jì)表Tab.4 Frequency of four kinds of notional words in Michael Berry’s translation

(3)高頻詞。高頻詞是指文本中出現(xiàn)頻率較高的詞語(yǔ),對(duì)高頻詞的考察有利于把握文本詞匯使用特征[11]。本研究選取每部譯作中出現(xiàn)頻率前十的高頻詞,繪制表5。可以發(fā)現(xiàn),前十高頻詞幾乎全是虛詞,主要有冠詞、代詞、介詞、連詞等。

表5 白睿文語(yǔ)料庫(kù)中四部譯作前十高頻詞統(tǒng)計(jì)表Tab.5 Statistics of top ten high frequency words in Michael Berry’s translation

根據(jù)英語(yǔ)語(yǔ)料庫(kù)(Bank of English) 1998 年的統(tǒng)計(jì),英語(yǔ)作為母語(yǔ)位于前五位的高頻詞是the,of,to,and 和a[12],而英語(yǔ)翻譯語(yǔ)料庫(kù)中位于前五位的高頻詞是 the,and,to,of 和a[13]。由表5 所示,白睿文的四個(gè)譯本高頻詞順序更符合英語(yǔ)母語(yǔ)者的習(xí)慣,這點(diǎn)與白睿文本人身份相符,符合他作為英語(yǔ)母語(yǔ)者的行文習(xí)慣。英譯文傾向于英語(yǔ)母語(yǔ)作品也更易于英語(yǔ)讀者閱讀。

4.章法標(biāo)記(textual markers)

如表6 所示,在平均句長(zhǎng)方面,白睿文譯作中《愛情》《長(zhǎng)恨歌》《我妹妹》均超過(guò)16 字/句,其中《愛情》《我妹妹》超過(guò)17 字/句,《活著》的平均句長(zhǎng)只有13.68 字/句,平均句長(zhǎng)在四部作品中最短。Laviosa 通過(guò)比較英語(yǔ)源語(yǔ)和英語(yǔ)譯語(yǔ),發(fā)現(xiàn)英語(yǔ)譯語(yǔ)平均句長(zhǎng)為24.10 字/句,明顯高于英語(yǔ)源語(yǔ)平均句長(zhǎng)[14]。本研究采用的對(duì)比語(yǔ)料庫(kù)BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)為英語(yǔ)源語(yǔ)語(yǔ)料庫(kù),經(jīng)過(guò)計(jì)算,平均句長(zhǎng)為12.21 字/句。白睿文的四部譯作的平均句長(zhǎng)明顯低于英語(yǔ)譯語(yǔ),略微高于英語(yǔ)源語(yǔ),從數(shù)據(jù)方面來(lái)看更加靠近英語(yǔ)源語(yǔ)的平均句長(zhǎng)。為了排除中文原文對(duì)翻譯的影響,本研究計(jì)算中文原文的平均句長(zhǎng)。在中文原文中,《愛情》的平均句長(zhǎng)(35.89)最長(zhǎng),其次是《活著》(29.73),再次是《我妹妹》(29.2),最短的是《長(zhǎng)恨歌》(26.85)。該次序與白睿文四個(gè)譯本的平均句長(zhǎng)并不一致,說(shuō)明白睿文譯作不受中文原文的決定性影響。從章法標(biāo)記來(lái)看,白睿文在翻譯過(guò)程中充分發(fā)揮譯者的主觀能動(dòng)性,有意將長(zhǎng)句拆分為更簡(jiǎn)短的小句,降低四部作品的閱讀難度,更符合英語(yǔ)讀者的閱讀習(xí)慣。

表6 白睿文英譯文和對(duì)應(yīng)中文原文平均句長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表Tab.6 Statistics of average sentence length in Michael Berry’s translation

(二)非形式標(biāo)記

根據(jù)劉宓慶的風(fēng)格標(biāo)記理論,僅僅依靠形式標(biāo)記這樣直觀性的基礎(chǔ)分析還不夠具有說(shuō)服力,還需要進(jìn)一步分析文學(xué)作品的非形式標(biāo)記。非形式標(biāo)記是一種抽象的、“無(wú)形”的特征。在翻譯研究過(guò)程中,研究者不僅要抓住形式標(biāo)記,還要抓住非形式標(biāo)記。本章主要從表現(xiàn)手法、作品因素這兩個(gè)方面對(duì)白睿文譯作進(jìn)行風(fēng)格再現(xiàn)。原文和譯文的句級(jí)對(duì)應(yīng)情況可以體現(xiàn)譯者的句級(jí)翻譯表現(xiàn)手法。譯者的翻譯傾向可以通過(guò)譯者所選擇原文的題材體現(xiàn)出來(lái)。

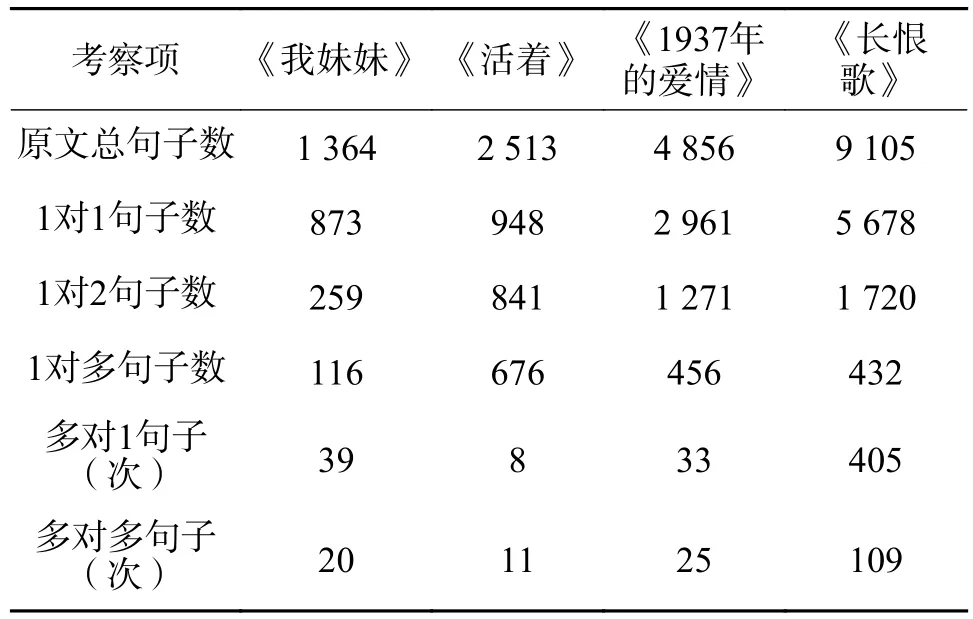

第一,表現(xiàn)手法。在建庫(kù)和對(duì)齊中英文本的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)白睿文的譯文極少出現(xiàn)整句增添或刪除的現(xiàn)象,基本上原文的句子能在英譯本中一一對(duì)應(yīng),并且句子與句子之間的順序幾乎沒有改變。如表7所示(存在誤差),根據(jù)統(tǒng)計(jì),中英文的句級(jí)對(duì)應(yīng)情況多集中在一對(duì)一、一對(duì)二、一對(duì)多,這三種情況占到全文的90%以上。其余的情況為多對(duì)一和多對(duì)多,但是除了在《長(zhǎng)恨歌》譯文里情況較為明顯之外,其他譯文中極少發(fā)生。說(shuō)明白睿文在翻譯過(guò)程中沒有對(duì)原文進(jìn)行大范圍的改寫,較為忠實(shí)于原文,傳達(dá)原文精神。在句句對(duì)應(yīng)的情況中,一對(duì)一的情況發(fā)生最多,一對(duì)二和一對(duì)多的情況次之。說(shuō)明白睿文在翻譯過(guò)程中習(xí)慣于直接拆分中文句子,將原作的長(zhǎng)句譯為兩句或多句稍短的短句。

表7 白睿文譯作的中文原文與英譯本句級(jí)對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)表Tab.7 Statistics of sentence level correspondence in Michael Berry’s translation

第二,作品題材選擇。通過(guò)閱讀白睿文翻譯的中文原著,發(fā)現(xiàn)四部小說(shuō)(《活著》《愛情》《長(zhǎng)恨歌》《我妹妹》)在主題方面相似。四部作品的主題都圍繞著人生之苦,并且都是悲劇結(jié)尾。《活著》講述了從抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束到文化大革命期間福貴從地主小少爺變成普通佃戶,拼盡全力養(yǎng)家糊口卻最終沒有贏過(guò)命運(yùn)的故事。小說(shuō)中福貴一家人除了福貴以外,爸爸、媽媽、老婆、兩個(gè)孩子、女婿、孫子全都相繼去世,只留下孤苦伶仃的福貴和一頭牛。《愛情》講述了南京大屠殺發(fā)生之前學(xué)者丁問(wèn)漁與國(guó)民黨軍界元老的女兒雨媛糾纏不清的愛情故事,隨著日本入侵和南京淪陷,丁問(wèn)漁和雨媛的愛情注定是一場(chǎng)沒有結(jié)局的悲劇,在故事的結(jié)尾,丁問(wèn)漁為了找尋雨媛中彈身亡。《長(zhǎng)恨歌》則講述了民國(guó)時(shí)期(上海解放前后)一位普通的女孩王琦瑤為了步入上層社會(huì),與多名男性產(chǎn)生糾葛,命運(yùn)完全被男人掌控,在名利場(chǎng)中浮沉身不由己,最后因?yàn)榻疱X問(wèn)題被女兒同學(xué)的男朋友殺害的故事。而《我妹妹》是這四部中唯一沒有涉及到家仇國(guó)恨的作品,但是文章基調(diào)低沉,充滿了悲劇色彩。“我”的家庭看似美滿,但是背地里,爸爸出軌,媽媽患有精神疾病,最終他們兩人離婚,“我”妹妹未婚先孕,而“我”悲慘的童年對(duì)“我”一生影響甚大。結(jié)局是媽媽被送去精神病院,“我”和妹妹當(dāng)眾揭發(fā)了爸爸的惡行。

白睿文接受采訪時(shí)曾說(shuō)過(guò),選擇這幾部作品來(lái)翻譯的原因,第一是自己喜歡,第二是考慮英語(yǔ)世界的讀者會(huì)不會(huì)對(duì)作品感興趣。比如翻譯《1937 年的愛情》是受到張純?nèi)纭赌暇┐笸罋ⅰ返膯l(fā),當(dāng)時(shí)《南京大屠殺》在美國(guó)出版并且引起了轟動(dòng),于是白睿文抓住這個(gè)機(jī)會(huì),翻譯關(guān)于這個(gè)題材的《1937 年的愛情》。翻譯《活著》是因?yàn)榭吹綇埶囍\導(dǎo)演拍攝的電影版《活著》,對(duì)其產(chǎn)生了極大的興趣之后,才下定決心翻譯。白睿文也提到一部翻譯作品在國(guó)外出版會(huì)受到很多阻礙,例如商業(yè)出版社為了銷量會(huì)大幅度改動(dòng)作品,調(diào)整為英文讀者適應(yīng)或者說(shuō)偏好的風(fēng)格。白睿文覺得這樣的改動(dòng)雖然更符合國(guó)外讀者的口味,但是會(huì)使原作失去其原來(lái)的風(fēng)格。所以白睿文選擇與大學(xué)出版社合作,因?yàn)榇髮W(xué)出版社更尊重譯者和原著[1]。

綜上所述,白睿文的四部譯作在形式標(biāo)記和非形式標(biāo)記方面的呈現(xiàn)頻度較高,存在較為顯著的相同點(diǎn),有助于確定譯者風(fēng)格。形式標(biāo)記方面,白睿文在翻譯過(guò)程中,音系標(biāo)記為偏向于使用音節(jié)數(shù)較小,與英語(yǔ)源語(yǔ)小說(shuō)的音節(jié)數(shù)相近的詞匯。語(yǔ)域標(biāo)記方面,白睿文傾向于使用通俗常見的一級(jí)詞匯。詞語(yǔ)標(biāo)記方面,通過(guò)語(yǔ)料庫(kù)數(shù)據(jù)分析可見,白睿文的譯文詞匯豐富程度略低于BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù),實(shí)詞詞頻順序與BNC 小說(shuō)語(yǔ)料庫(kù)一致。高頻詞多為虛詞,并且高頻詞的排列順序反映出白睿文翻譯小說(shuō)符合英語(yǔ)母語(yǔ)者的習(xí)慣。章法標(biāo)記上,白睿文譯作的平均句長(zhǎng)長(zhǎng)于英語(yǔ)源語(yǔ)小說(shuō),短于英語(yǔ)譯語(yǔ)小說(shuō),但是更靠近英語(yǔ)源語(yǔ)小說(shuō)。非形式標(biāo)記方面,從表現(xiàn)法考慮,白睿文將長(zhǎng)句拆分為短句,沒有大范圍改寫譯文,幾乎不出現(xiàn)整句的增添和刪除。從作品題材因素考慮,白睿文所選取的中文原著都有共同的主題,他本人選擇這些作品一是出于自己的興趣,二是考慮市場(chǎng)情況。

四、結(jié)語(yǔ)

正如胡開寶教授和張美芳教授所說(shuō),譯者風(fēng)格通過(guò)語(yǔ)料庫(kù)手段能得到更為清晰的闡釋[2,4]。譯者在譯作中必然會(huì)留下自己的印記,白睿文也不例外。通過(guò)上述一系列統(tǒng)計(jì)和研究,可以歸納出白睿文的翻譯風(fēng)格如下:白譯文用詞簡(jiǎn)單常見,詞匯豐富程度低;相比于英語(yǔ)譯語(yǔ)文本,譯本的遣詞造句更接近英語(yǔ)源語(yǔ)文本的特點(diǎn);基本上做到句句對(duì)應(yīng),習(xí)慣于拆分長(zhǎng)句;白譯文主題相似,集中于家愁國(guó)難。

白睿文作為一位致力于中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)翻譯的漢學(xué)家,其本身具有的譯者風(fēng)格乃至譯介模式對(duì)于推動(dòng)中國(guó)文學(xué)對(duì)外譯介和海外傳播都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義[15]。因此,白睿文的譯者風(fēng)格也具有一定的研究意義,除了語(yǔ)料庫(kù)方法之外,還可以對(duì)其進(jìn)行更深度的研究。