粵港澳大灣區區域創新環境優化路徑研究

吳迪 陳權

(廣東科學技術職業學院 廣東珠海 519090)

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》實施以來,粵港澳大灣區的經濟和格局發生了重大改變。粵港澳大灣區作為國家戰略的頂層設計,既有示范作用,也有引領作用。為了成為世界一流灣區和科技創新的核心灣區,大灣區利用區域優勢,文化引領,加快世界重要人才中心和創新高地建設,推動戰略性產業集群發展。同時,大灣區城市群在創新環境建設方面仍存在一些問題,還需更進一步優化,如產業基礎和競爭力較薄弱、人才質量有待提升等,因此如何優化城市群功能建設成為首要解決的問題。

1 創新文化環境的優化路徑研究

1.1 粵港澳大灣區區域創新文化環境建設的意義

文化先行,是國際上重要區域創新建設的首要內容,從各國的區域創新建設的實踐經驗來看,文化是推動區域經濟發展的引擎和動力,把文化放在重要地位的原因是城市、經濟的發展離不開人的創新意識,而蘊含在人才身上的能夠轉換成創新意識和創新產品的是精神文化,因此在各國提高區域經濟發展動力時必定是文化先行的。本文在借鑒國內外區域創新活動經驗的基礎上,對粵港澳大灣區的特色區域創新文化建設進行研究。

1.2 粵港澳大灣區區域創新文化環境發展現狀及對策

粵港澳大灣區包括九個珠三角城市和兩個特別行政區,整體來看,特色區域文化是一國兩制,政治體制不同,特色環境和多種制度下,必定蘊藏著文化交融問題。嶺南文化是扎根于當地的原生性文化。由于其獨特的地理位置和歷史條件,嶺南文化以農業文化和海洋文化為源頭,在其發展過程中不斷吸取和融匯中原文化和海外文化,逐漸形成了自身獨有的特點。嶺南文化具有務實、開放、兼容、創新的特點。近代,嶺南由于歷史原因,已成為中西方文化交流的重要橋梁和紐帶,多種文化思潮交錯而成今天開放多元的包容性文化。香港與澳門文化的基因還屬于中華文化,其與嶺南文化一脈相承,其特色將長期得到保留和發揮,并占據著主體地位。兩個特別行政區在西方政治與法制文化的影響下,逐漸形成了自己獨特的文化風格與特點,即開放多元、中西交融。

移民文化是粵港澳大灣區又一個文化特色。移民文化代表了對新環境的開拓與探索,敢闖敢拼是新移民的底色。中國第六次移民浪潮讓深圳從小漁村一躍成為中國經濟快速發展的引擎。新移民懷著夢想和激情來到深圳,創新激情得到了極大釋放,深圳成為最具包容性的城市,沒有外來人的意識,只有對城市的熱愛及對營商環境的滿意。世界灣區建設中少不了移民的身影,舊金山灣區的硅谷,由原來的淘金城市變成硅谷,為舊金山灣區帶來的是大量移民,除了帶來經濟的快速發展,更是帶來了有開拓創新意識的移民。移民以追求經濟利益為第一目的,經濟實力的提升依賴于創新,更快更強的創新活動才能讓移民感受到可實現的美好的未來。

第三個文化特色是國際文化。海外留學歸來的高科技人才,既有中國文化底色,又有國際文化視野。多元文化的交叉性,讓粵港澳大灣區的建設在創新方面有了新的增長空間。因為國際文化的學習和生活背景,他們看待問題具有前瞻性、獨特性和挑戰性。文化包容是粵港澳大灣區快速發展的文化基礎。粵港澳大灣區的建設,不能只追隨其他灣區的腳步,更要挖掘大灣區獨特的競爭力。

2 知識創新環境的優化路徑研究

2.1 知識創新對粵港澳大灣區區域創新發展的意義

科技創新是粵港澳大灣區發展的原動力,知識創新是科技創新的基礎。目前,大灣區在知識創新領域還存在短板,如灣區內的世界100強大學少、世界500強少,知識創新力量薄弱,以舊金山灣區為例,其被稱為世界上最重要的高科技研發中心,以科技力量強勢而聞名,灣區內不僅有谷歌、蘋果、Facebook、惠普、特斯拉等知名企業,還有加州大學伯克利分校等34所公立大學和斯坦福大學等49所私立大學,高校在校學生60多萬,其知識創新能力非常強勁。

2.2 粵港澳大灣區知識創新環境發展的現狀

2.2.1 粵港澳大灣區內大學的世界排名情況

軟科世界大學學術排名主要考察教師發表論文和獲獎情況,與論文相關的指標占據總權重的40%,因此作為相關區域知識創新能力的體現。在最新軟科2023年世界大學學術排名中,來自粵港澳大灣區的大學共有24所上榜,排名前十的大學分別是中山大學、香港大學、香港城市大學、華南理工大學、南方科技大學、香港中文大學、深圳大學、香港理工大學、暨南大學、廣東工業大學。中山大學世界排名73,香港大學排名88,與世界三大灣區內的大學相比排名較低,灣區內城市間的學術水平質量不一,有待進一步提升,同時可以看到大灣區每個城市上榜的大學情況,廣州(10所)、香港(7所)、深圳(3所)、澳門(2所)成為粵港澳大灣區知識創新能力高地。整合教育資源,推進人才基地建設,引入國際知名院校,擴大大灣區的教育影響力,吸引高科技人才匯聚。

2.2.2 粵港澳大灣區人才儲備與產業定位

2021年9月,習近平總書記在中央人才工作會議上發表重要講話,提出了“加快建設世界重要人才中心和創新高地”的戰略目標。人才是科技創新的根本,粵港澳大灣區的建設始終離不開人才高地建設,未來大灣區的競爭力還是人才的角力,大灣區的發展取決于人才儲備,而儲備人才的類型與灣區的產業定位密切相關。以舊金山灣區為例,由于早期和后期的產業定位不同,人才需求有較大差異。初期產業是輕重工業并舉,如汽車、石化等,輕工業轉型后以生產配送為主,人才需求是技術工人,后期則是高新技術產業為主,人才需求是高科技人才。舊金山灣區抓住了信息技術產業發展的機遇,利用斯坦福大學等20多所世界知名高校的豐富人才資源,實現了硅谷的崛起。隨著后工業化時代的發展,高校成立的高技術產業園區迅速占領了科技制高點,為硅谷成為世界科技中心貢獻了很大力量。粵港澳大灣區可借鑒的是首先確定灣區的產業定位,然后才是人才儲備。未來大灣區的產業定位是數字化產業,圍繞數字化產業發展,人才儲備集中在技術型人才、高科技領域、交叉學科等方面。

2.3 粵港澳大灣區區域知識創新環境發展的路徑

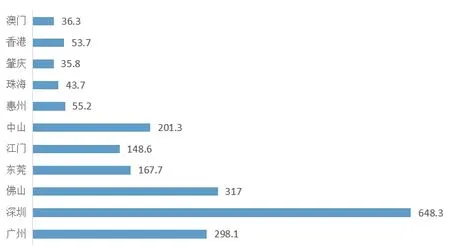

知識不等于數據,知識是經過加工的數據,因此形成知識是困難的,它受多方面因素的影響,如人的因素、共享方式、共享內容等。對于創新企業會更困難,原因在于創新企業發展的基礎是技術、知識等隱性因素,這些因素大多存在于人的頭腦中,其知識本身不易于交流和共享,如果競爭激烈更加不利于知識共享,知識產權保護的作用就會凸顯。2021年,粵港澳大灣區高校專利公開量共計38785件,包括中國專利36591件,港澳臺專利107件。其中,中國專利包括發明專利27614件,其中發明授權10021件、實用新型7276件、外觀設計1701件,各城市高校生專利校均數據如圖1所示。

圖1 粵港澳大灣區各城市高校專利校均數據

以上數據表明,深圳高校的專利數量明顯,主要源于部分高校在深圳設立有分校或研究生院,還有產學研基地等,因此專利數提升較快;廣州高校眾多,其專利數較多也在情理之中;佛山只在深圳之下,領先于其他城市,主要原因是佛山的高校聚焦于科技創新和當地龍頭產業項目,圍繞技術創新和產業升級,以市場為導向,與企業產學研深度融合,促進科技成果應用轉化,所以專利數節節攀升,這也是其他城市需要學習的地方盡可能實現科技成果轉化,這是知識共享的有效渠道。從空間分布情況來看,廣州、深圳、佛山、東莞、中山和香港高校的專利轉讓及許可數量相對較多,但均以專利轉讓為主。

3 粵港澳大灣區人口環境的優化路徑

截至2020年12月,粵港澳大灣區的人口為8617萬,這樣的人口規模與大灣區的發展定位和產業定位是匹配的,足以擔負起大灣區城市群的建設。但人口分布、人口密度等數據需要再優化。與硅谷崛起時的人口分布相比,其人口快速增長,在空間分布上更為分散和均質化,人口的均勻分布,意味著人才向著有需要的地方流動,而不是無序流動,所以帶來了區域發展的相對平衡。反觀粵港澳大灣區的人口情況,顯然灣區內各城市之間人口分布不均衡,人口最多的城市是廣州市,因為其是省會城市,資源聚集能力強,是人口流動的首選。深圳市是中國改革開放的前沿陣地,人口數量緊隨廣州之后,在11個城市中,3個城市的人口是千萬級以上的,除了澳門其余都是百萬人口級別的城市。從中可以看出,人口流向城市的特點是資源集聚多、城市文化深、科技創新強、交通便利。資源多和有政策扶持的城市更具吸引力。

表1 2012—2022年粵港澳大灣區各城市人口變化

從粵港澳大灣區10年人口變化情況來看,人口增幅較大的城市是廣州、深圳和珠海,增幅大的原因是加大了對高端人才的引進,廣州和深圳是粵港澳大灣區的創新動力所在,高端人才的引進加強了大灣區的科技競爭力,引入人才的效果也是顯著的,有效助推大灣區的創新實力。珠海為了打造未來科技城,實現產業強市的目標,吸引海內外知名高校的精英人才落戶珠海,實現人口的大幅增長必然給城市發展帶來新機遇。香港、江門和肇慶的人口增長幅度均在一位數,低人口增幅會讓城市缺乏活力,創新活力不強,表明人才吸引力在下降。東莞、佛山、惠州和中山人口增幅也在小幅上漲,這四個城市在粵港澳大灣區的發展中屬于中堅力量,高端人才的數量多少決定了城市群發展的快慢。粵港澳大灣區未來將充分發揮中心城市的集聚效應,結合產業布局及發展,尤其是先進制造業,不斷吸引高端人才流入。

4 粵港澳大灣區產業集群環境的優化路徑

4.1 產業集群對粵港澳大灣區創新發展的意義

產業集群的概念是由美國邁克·波特在1990年提出的,它是從競爭力的角度分析產業集群存在的重要性。集群效應的本質是在不同空間獲取資源和要素,在統一的運輸體系下降低交易成本、提高效率,從而創造出有利于市場的競爭優勢。產業集群發展到今天,不僅實現了跨空間競爭優勢的集中,還推動了城市群的發展和繁榮。縱覽世界四大經濟灣區,都是地處平原,瀕臨海洋,依托航運的便利,建設優良的港口。優越的地理位置優勢成為城市發展的基礎,而產業集群正是在這樣的空間效應下才逐漸發展起來的。粵港澳大灣區位于珠江口,瀕臨南海,在珠江的沖積作用下形成了珠江三角洲平原,地形平坦,土地肥沃,航運便利,河口地區擁有很多優良港口,有利于城市群的建設和工業的發展。

4.2 粵港澳大灣區產業集群創新發展路徑研究

粵港澳大灣區城市集群建設不斷壯大,橋梁、鐵路等基礎設施建設為打造粵港澳大灣區一小時生活圈提供了可能,也有力增強了城市群之間的高效溝通與發展。根據粵港澳大灣區的發展藍圖,結合目前灣區內產業結構和產業規模的情況,未來城市群融合的發展趨勢是充分利用產業集群優勢,擴大產業規模,提高產業效能,堅定走高端城市群的發展方向。廣州、深圳發揮核心主導優勢,提升高端科技創新能力,對其他灣區城市起到輻射作用,合作意識強;佛山和東莞,做好制造業的升級改造,一手抓高質量生產,一手抓生態文明建設,為粵港澳大灣區高端制造打下基礎;珠海要培育壯大航空航天產業、生物制藥、數智化產業等,為珠澳合作提供便利條件;中山對接全球產業鏈;江門、肇慶發揮資源優勢,做好產業優化和平臺建設,粵九市著力加強在數字貿易、離岸貿易等新興業態模式的推進,香港則在突出優勢方面更進一步,占據世界灣區建設的核心地位,借助人工智能和數字化產業為粵港澳大灣區提供技術和資金等方面的支持。澳門加緊圍繞粵港澳大灣區的整體建設發展目標開拓新領域、新業態,推進與其他灣區城市協同發展。

粵港澳大灣區的發展依賴于產業集群的發展,產業集群的發展需要深入開發產品市場,把集中發展的產業做大做強,爭取成為某個產業的專業市場,如深圳新能源汽車產業,整車研發生產企業達十余家,專業市場形成后可以帶動相關產品及市場的開發,如動力電池、電機、電控、整車、配套設施等相關領域的完整產業鏈的覆蓋,而且專業市場的發展還為產業集群提供了產品交易市場大數據平臺、物流服務平臺等,為產業集群的進一步擴大提供了條件。