融入數學文化 發展核心素養

田雙瑞 徐會林 李薇薇 廖冬妮

數學文化是指“數學的思想、精神、語言、方法、觀點,以及它們的形成和發展;還包括數學在人類生活、科學技術、社會發展中的貢獻和意義,以及與數學相關的人文活動”\.在教學活動中有意識地融入數學文化,“有利于激發學生的數學學習興趣,有利于學生進一步理解數學,有利于開拓學生視野、提升數學學科核心素養.”[1]

1 研究綜述

諸多學者對如何在教學中融入數學文化,發展學生數學學科核心素養進行了相關研究.聶曉穎、黃秦安[2]給出了構建數學課堂文化的四個維度;侯代忠、喻平[3]就如何在教學中融入數學文化提出了教師在教學設計時應該思考的三個問題,即“①為什么要研究這個知識?②是怎么研究這個知識的?③這個知識有什么價值和意義”;李院德、史嘉[4]提出了核心素養背景下高中數學文化教育的具體實施策略.

本文中綜合運用文獻\中的相關策略,以“直線與平面垂直的判定”一節新授課為例,探究如何將數學文化融入數學課堂,提升學生數學學科核心素養的具體過程.

2 教學背景

2.1 內容分析

“立體幾何初步”是北師大版高中教材《數學(必修第二冊)》第六章的內容,是高中數學必修課程內容“幾何與代數”這一主線的主要組成部分,是對義務教育階段“圖形與幾何”內容的延續和發展.本章教學重點是幫助學生進一步形成空間觀念,提升直觀想象、邏輯推理、數學運算和數學抽象素養水平\.基本幾何圖形間的位置關系是“立體幾何初步”這一章的重點內容,其直觀基礎是長方體,邏輯基礎是相關概念與基本事實.平行和垂直是幾何圖形間的兩大主要位置關系,是高中學業水平考試和高考所要求重點掌握的內容,二者的邏輯結構都是從“直線與直線”“直線與平面”到“平面與平面”,其抽象程度逐步提高,對學生素養水平的要求也逐步提升.

教材中以長方體為例,通過直觀感知得出直線與平面垂直的判定定理.這種設計雖然符合課程標準的基本要求,但是實物模型不夠豐富,操作確認過程過于單一,不利于促進學生數學學科核心素養的發展.在教學中,如果能融入數學文化,提供更加豐富的實物模型,讓學生在操作確認中體驗知識的生成過程,則更有助于促進學生數學學科核心素養的發展.

2.2 學情分析

本節課的授課對象是高一學生.知識結構方面,學生對義務教育階段的“圖形與幾何”知識有了較好的認知基礎,進入高中后已經學習和掌握了“線面平行”和“面面平行”兩大判定定理,掌握了“線面垂直”的概念和性質.核心素養方面,學生已經具備了較高水平的直觀想象素養,但數學抽象、數學建模和邏輯推理素養水平存在較大差距.本節課重在探究判定定理的形成過程,學生現有數學運算素養水平完全能夠滿足需要.認知特點方面,高中學生具有強烈的求知欲望和探究意識,有利于教學活動的開展.

2.3 教學目標及重難點分析

根據課程標準的要求,本節課有三個教學目標:(1)能夠理解直線與平面垂直的判定定理,并熟練運用這一定理證明簡單的幾何命題;(2)在探究過程中,逐步提升數學抽象、直觀想象、數學建模和邏輯推理素養水平;(3)了解與知識緊密相關的中華傳統文化,感悟中華民族的智慧.

本節課的重點是理解直線與平面垂直判定定理的探究過程;難點是在探究過程中提升直觀想象、數學抽象、邏輯推理和數學建模素養水平.

3 教學過程

3.1 引入文化,營造氛圍

情境:播放1分鐘的日晷短視頻,展示日晷圖片(如圖1).

教師:結合視頻和圖片,說一下日晷的晷針和晷面之間是什么關系?

師生活動:學生自主回答,教師介紹日晷的歷史和工作原理,強調“晷針垂直于晷面”.

設計意圖:日晷是我國古代的計時儀器,最早在《漢書》中就有記載,體現了我國古代天文學的輝煌成就.將日晷與數學知識相結合,創設文化情境,不僅為數學課堂增添了人文色彩,而且有助于引導學生“會用數學眼光觀察世界,會用數學思維思考世界”\.

追問1:古人在建造日晷時,如何判斷晷針與晷面是否垂直呢?

師生活動:學生將晷針抽象為一條直線,晷面抽象為一個平面,結合直線與平面垂直的定義,總結出需要判定晷針垂直于晷面內的所有直線.

設計意圖:“尋找產生這個問題的緣由,從社會需求與數學學科發展需求兩個方而來思考,從而揭示呈現的數學文化”\是將數學文化融入課堂的重要一步.以判斷晷針與晷面垂直這一實際需求為出發點,說明探究直線與平面垂直判定定理的必要性,引導學生從文化情境中抽象出數學元素,既傳遞了數學文化,又促進了學生直觀想象、數學抽象素養的發展.

追問2:要判斷晷針垂直于晷面內的所有直線非常困難.大家思考一下,怎樣才能既便捷又準確地判定晷針垂直于晷面呢?

師生活動:引導學生類比“線面平行”和“面面平行”的判定定理,思考如何根據晷針垂直于晷面內的有限條直線進行判定.

設計意圖:引導學生進行類比推理,在學生的最近發展區內組織教學活動,有助于提升學生的邏輯推理素養水平;將“所有直線”轉化為“有限條直線”,展示出數學以簡御繁的強大功能,體現了數學的簡潔美,有助于促進學生直觀想象、數學抽象素養的發展.

追問3:晷針至少要垂直于晷面內的幾條直線才能垂直于晷面?

師生討論,自由發言.討論結果如下:

(1)垂直于晷面內的一條直線.不能,反例:將三角板的一條直角邊與黑板重合,另一條直角邊與黑板不一定垂直.

(2)垂直于晷面內兩條平行直線.不能,反例:在黑板內作兩條平行線,使三角板的直角邊與其中一條重合,另一條直角邊與黑板不一定垂直.

(3)垂直于晷面內兩條相交直線.未能舉出反例,需進行實驗探究.

設計意圖:引導學生小組討論,合理假設,可以培養學生的發散思維,感悟分類討論的數學思想;利用反證法排除不合理的假設,有助于提升學生的邏輯推理素養水平;在未能舉出反例的情況下,組織學生開展探究活動,可以培養學生嚴謹求實的學習態度;從日晷這一具體文化情境出發到完成分類討論,對應了數學建模過程中從數學的視角發現問題、提出問題、分析問題三個階段,有助于促進學生數學建模素養的發展.

3.2 實驗探究,感悟新知

實驗:小組合作,將準備好的三角形、矩形紙板進行一次性對折,折痕向上放在桌面上,并使被折的邊與桌面完全重合.探究一下怎樣才能使折痕與桌面垂直呢?

師生活動:各小組成員進行折紙活動.教師巡視,組織學生積極參與,重點關注各組內數學基礎比較薄弱的同學,鼓勵每個層次的學生參與到探究活動中.

設計意圖:折紙大約起源于公元1世紀或2世紀時的中國,它不僅是一項重要的思維活動,也是一種很好的娛樂方式.折紙實驗構建了一個驗證線面垂直的直觀模型,增強了學習的趣味性,可以讓學生經歷知識的形成過程,發展直觀想象素養.

師生活動:選兩個小組的代表,分別展示折痕與桌面垂直和不垂直兩種情況.總結出“只要折痕垂直于被折紙板與桌面的兩條交線,折痕就會與桌面垂直;其他情況下則不垂直”.

教師:為什么只要折痕垂直于被折紙板與桌面的兩條交線,折痕就會垂直于桌面呢?

設計意圖:折紙操作使學生獲得對直線與平面面垂直判定定理的感性認知,從提出問題到操作確認,展示了判定定理的探究過程,可以引發學生的深度思考,為抽象概括作好鋪墊,有助于發展學生的數學抽象、直觀想象素養.

3.3 直觀感知,抽象概括

教師:將桌面看作平面α,折痕看作直線AB,折痕與桌面的交點記為點B,折疊后紙板與桌面的兩條交線分別記作直線BC,BD.固定BC,繞點B旋轉BD.我們一起欣賞一下BD旋轉的過程(Flash動畫演示).

師生活動:學生觀看動畫,并轉動自己手中的紙板,觀察得出,當直線AB垂直于BC,BD這兩條相交直線時,就會垂直于平面α內所有過點B的直線.

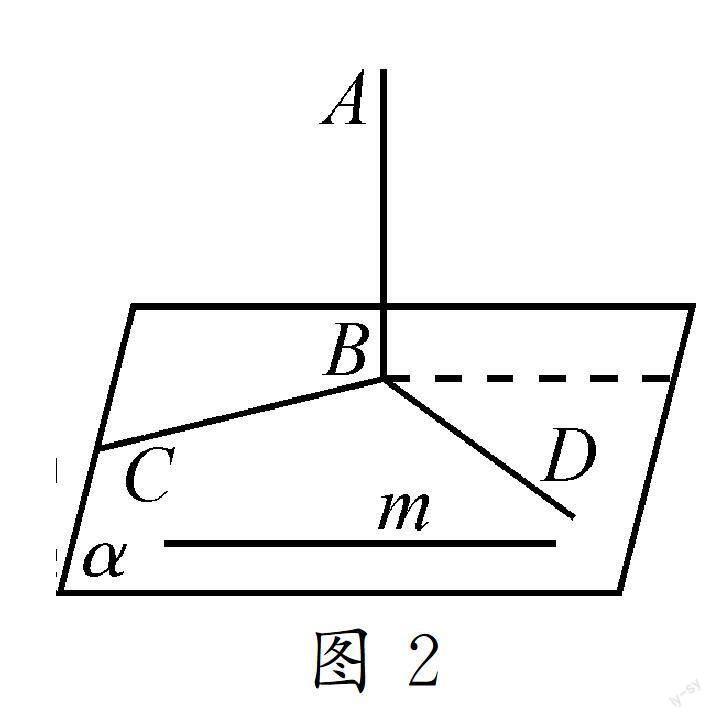

追問:直線AB與平面α內不過點B的任意直線m是否垂直呢?

師生活動:學生作圖探究,如圖2,發現只要過點B作直線m的平行線,即可證明AB⊥m.

教師:當直線AB垂直于平面α內兩條相交直線時,就會垂直于平面α內所有直線.根據直線與平面垂直的定義,可得AB⊥α.

設計意圖:由直線AB垂直于平面內的兩條相交直線,推廣到垂直于平面內所有直線,結合定義判定出AB⊥α,體現了從特殊到一般的認識過程,有助于發展學生的邏輯推理、數學抽象素養;教學中注重傳統教學手段與信息技術的融合使用,可以起到吸引學生注意、提高教學效率的作用.

3.4 歸納總結,獲得新知

教師:如何判定直線l垂直于平面α?

師生活動:學生獨立思考并用文字語言描述直線與平面垂直的判定定理,教師肯定學生的回答,或指出其中的錯誤,并分別用文字、符號和圖形語言板書定理內容,重點強調“兩條”和“相交”.

設計意圖:學生獨立思考并表述直線與平面垂直的判定定理,可以提升用數學語言表達問題的能力,促進邏輯推理素養的發展;教師用三種數學語言規范表述這一定理,有助于幫助學生形成嚴謹的學習作風,進一步提升數學抽象素養水平.

3.5 回歸應用,體現本質

教師:大家現在能否回答“古人如何確保晷針垂直于晷面”這個問題?

師生活動:引導學生用自己的話表述出來,并給與積極評價.

設計意圖:讓學生體驗定理的應用,完善整個數學建模過程,從而提升數學建模素養水平.同時,可以讓學生體會數學與生活的密切聯系,進一步感受數學的文化本質.

3.6 回顧總結,凝練素養

師生活動:回顧本節課重難點內容,總結本節課所用到的數學思想,并將直線與平面垂直的判定定理與“線面平行”“面面平行”相應的判定定理進行歸納對比,在學生原有知識結構的基礎上,構建新的知識網絡,形成思維導圖.

設計意圖:核心素養的發展不是一蹴而就的,要將傳授知識與發展核心素養緊密結合,讓學生感受到所取得的進步,增強學習信心,為后續學習奠定基礎.知識網絡的構建與更新,有助于學生從整體上把握數學知識的脈絡,促進數學學科核心素養的連續性發展.

3.7 分層作業,學以致用

(1)基礎作業:如果一條直線與一個平面內無數條直線都垂直,那么這條直線和該平面是否一定垂直?

(2)提升作業(選做):小組合作,尋找生活中“線面垂直”的例子并給出判定,撰寫一篇科研小論文.

設計意圖:豐富作業形式,有助于提升學生完成作業的自主性和有效性,促進學生深度思考.基礎作業面向全體學生,培養學生獨立思考的習慣,在鞏固新知的同時進一步發展學生的直觀想象、邏輯推理、數學抽象素養;提升作業針對學有余力的學生,培養數學應用意識和科研創新精神.分層作業體現了分層教學的思想,使“人人都能獲得良好的數學教育,不同的人在數學上都能得到不同的發展”[1].

本節課嚴格依照新課標的要求,以發展學生素養為目標,以日晷、折紙等數學文化為載體,將直觀想象、數學建模、邏輯推理、數學抽象素養與線面垂直判定定理緊密結合,在探究過程中尋找核心素養的生長點.運用“情境—探究”教學模式,步步深入,注重核心素養發展的階段性、連續性和整合性.教學過程中關注不同層次的學生,隨時給學生以積極評價,調動學生參與課堂的積極性;注重培養學生獨立思考的習慣和合作探究意識,充分體現了教師主導和學生主體地位的統一,傳授知識與發展素養的統一.將數學文化融入到教學過程的每一個環節中,學生在學習知識的同時潛移默化地接受數學文化的熏陶,充分落實了數學教育立德樹人的根本任務.

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.普通高中數學課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]聶曉穎,黃秦安.論數學課堂文化的內涵與模式及對培養數學核心素養的價值[J].數學教育學報,2017,26(2):71-74.

[3]侯代忠,喻平.彰顯數學文化:教學設計中的三個自問[J].數學通報,2018,57(9):32-36.

[4]李院德,史嘉.核心素養背景下高中數學文化教育的實施策略[J].教育理論與實踐,2019,39(35):52-54.