師幼關系對學前留守兒童行為問題的影響

——心理彈性的中介作用*

曹倩婷 齊亞楠 楊寧

(1 廣州開放大學,廣東廣州,510091)(2 南方醫科大學幼兒園,廣東廣州,510515)(3 華南師范大學教育科學學院,廣東廣州,510631)

在工業化、城鎮化的推進過程中,大量勞動力由農村向城市流動,留守兒童群體隨之產生。其中,0—5 歲的學前兒童在留守兒童群體中占相當大比例。〔1〕此外,留守兒童的焦慮抑郁、攻擊行為等外顯和內隱行為問題均顯著高于非留守兒童。〔2-4〕因此,本研究聚焦廣東省15 所農村幼兒園的學前留守兒童,以生態系統理論為基礎,從積極心理學的角度,探尋師幼關系對學前留守兒童行為問題的影響以及心理彈性是否能夠在其中產生中介作用,以此為改善學前留守兒童行為問題提供理論與實踐指導。

一、研究設計

(一)研究對象

本研究采取分層隨機抽樣的方法,從廣東省農村地區的15 所幼兒園中選取402 名年齡分布在4—5 歲的學前留守兒童作為研究對象。其中男孩228 名(56.7%),女孩174 名(43.3%);4 歲幼兒145名(36.1%),5 歲幼兒257 名(63.9%)。

(二)研究工具

1.師幼關系量表

本研究采用由皮亞塔(Pianta)和斯坦伯格(Steinberg)編制的師幼關系量表(Teacher-Child Relationship Scale,TCRS)。該量表包含親密性、沖突性與依賴性3 個分量表,采用李克特5 點計分法,得分越高代表師幼關系質量越好。本研究中該量表克龍巴赫系數為0.789,各分量表的克龍巴赫系數在0.743—0.832 之間,信效度較好。

2.德弗羅(Devereux)幼兒心理彈性評估量表

本研究采用保羅勒布夫(Paul A.LeBuffe)等人編制的德弗羅幼兒心理彈性評估量表第二版(DECA-P2)。該量表由4 個分量表(主動性、自我調節、依戀/關系、行為問題)構成,共計38 個題目。根據需要,本研究使用主動性、自我調節和依戀/關系3 個心理彈性保護性因素分量表。量表采用李克特5 點計分法,得分越高,表示其心理彈性越好。本研究中,總量表克龍巴赫系數為0.838,各分量表的克龍巴赫系數在0.717—0.854 之間,信效度良好。

3.幼兒行為問題教師評定量表

本研究采用康納斯(Conners)編制的兒童行為問題教師評定量表(Conners’Teacher Rating Scale,TRS)。該量表共有28 項,分為3 個因子:品行問題、多動、注意力缺陷-被動。除此之外,該量表還設計了多動指數,用于篩查多動癥傾向。量表采用0—3 四級計分,項目得分相加除以項目數即為Z 分,Z 分越高代表兒童的行為問題越多。本研究中該量表克龍巴赫系數為0.924,各分量表的克龍巴赫系數在0.772—0.874 之間,信效度良好。

(三)數據處理

本研究采用統計分析軟件(SPSS22.0)進行描述性統計、t 檢驗、皮爾遜相關分析、回歸分析,采用統計分析軟件(AMOS17.0)進行中介效應檢驗。

二、研究結果與分析

(一)共同方法偏差檢驗

本研究選用赫爾曼單因子檢驗法對共同方法偏差進行檢驗,〔5〕結果表明:特征值大于1 的因子共有20 個且第一個主因子解釋的變異量為18.353%,小于40%的臨界標準,〔6〕由此可判斷本研究不存在共同方法偏差。

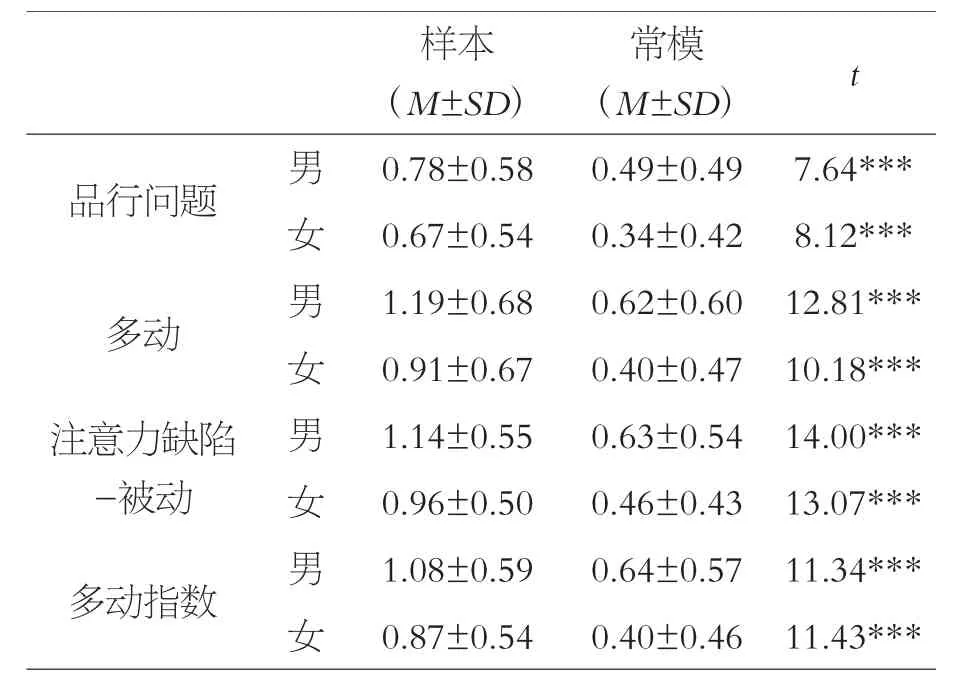

(二)學前留守兒童行為問題的整體分析

本研究采用單樣本t 檢驗,將各因子得分與范娟和杜亞松制定的中國常模進行差異比較。〔7〕表1 顯示,無論性別,學前留守兒童的品行問題、多動、注意力缺陷-被動3 個因子及多動指數的均值都高于常模,p 值均小于0.01,達到極其顯著水平。這說明學前留守兒童存在較為嚴重的行為問題傾向。

表1 學前留守兒童行為問題與常模的對比(N=402)

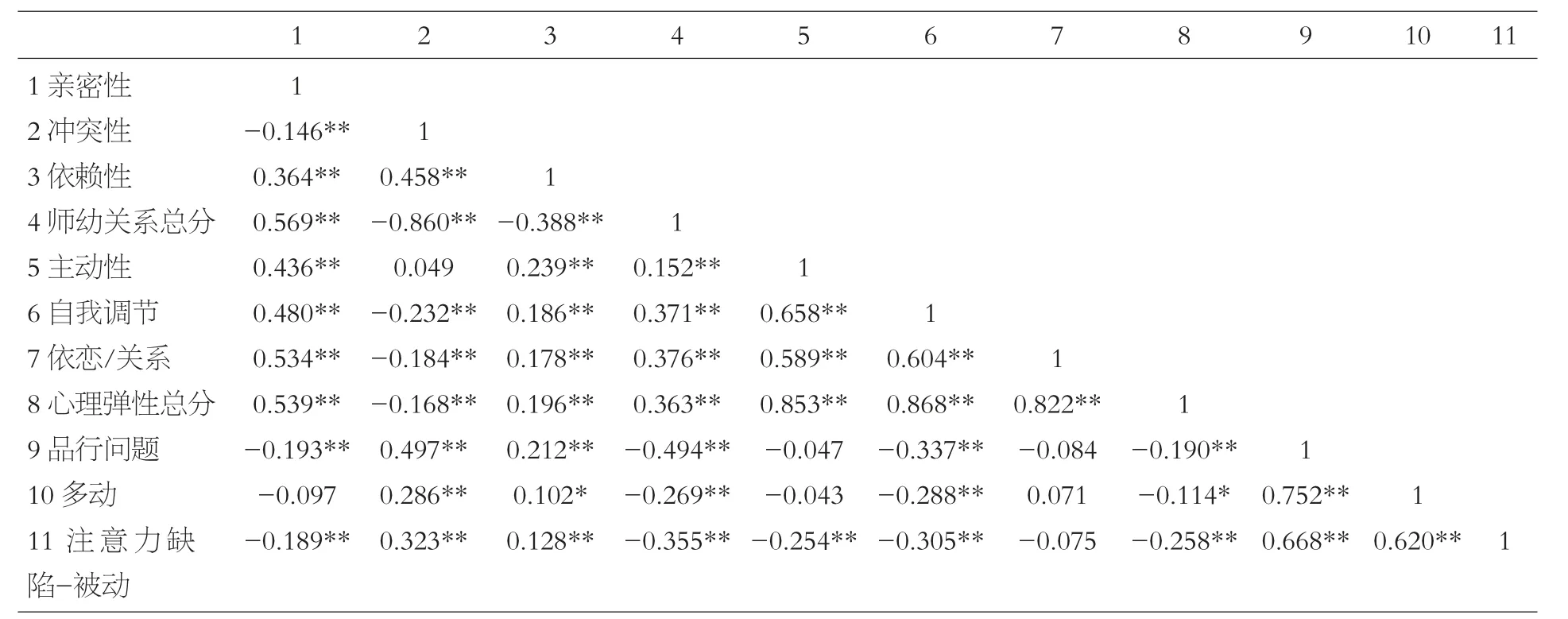

(三)學前留守兒童師幼關系、心理彈性與行為問題的相關分析

本研究的皮爾遜相關分析結果如表2 所示:師幼關系與心理彈性的相關系數為0.363(p<0.01),存在顯著正相關;師幼關系與行為問題中的品行問題、多動以及注意力缺陷-被動3 個維度均存在顯著負相關,其相關系數依次為-0.494(p<0.01)、-0.269(p<0.01)、-0.355(p<0.01);心理彈性與行為問題中的品行問題、多動以及注意力缺陷-被動3 個維度均存在顯著負相關,其相關系數依次為-0.190(p<0.01)、-0.114(p<0.05)、-0.258(p<0.01)。

表2 學前留守兒童師幼關系、心理彈性、行為問題的相關分析(N=402)

(四)學前留守兒童師幼關系、心理彈性與行為問題的回歸分析

本研究運用回歸分析,進一步對師幼關系與行為問題、心理彈性與行為問題以及師幼關系與心理彈性之間的預測作用分別進行檢驗。結果顯示,師幼關系可以顯著負向預測品行問題(β=-0.489,p<0.05)、多動問題(β=-0.263,p<0.05)和注意力缺陷-被動問題(β=-0.301,p<0.05);心理彈性可以顯著負向預測注意力缺陷-被動問題(β=-0.149,p<0.05);師幼關系可以顯著正向預測心理彈性(β=0.363,p<0.05)。

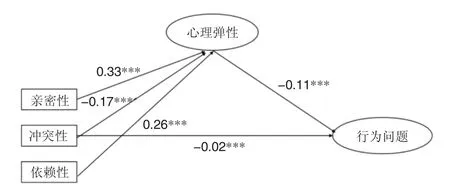

(五)學前留守兒童師幼關系、心理彈性與行為問題的中介效應分析

首先,基于研究假設,將親密性、沖突性和依賴性分別作為預測變量,行為問題作為結果變量,以心理彈性為中介變量,建立模型。之后,導入有效樣本數據,根據路徑分析結果刪除親密性和行為問題、依賴性和行為問題兩條不顯著路徑,并依據軟件(AMOS17.0)提供的修正指數(Modification Indices,MI)對同一層次變量間較大的MI 指數進行修正,修正后得到最終模型如圖1 所示。采用最大似然法對模型結構進行估計,卡方與自由度的比值(χ2/df)為4.62,常規擬合指標(NFI)為0.96,劉易斯指數(TLI)為0.93,相對擬合指數(CFI)為0.97,擬合優度指數(GFI)為0.96,近似誤差均方根(RMSEA)為0.09,說明各項擬合指標均為良好。

圖1 心理彈性在師幼關系與學前留守兒童行為問題間的中介效應結果

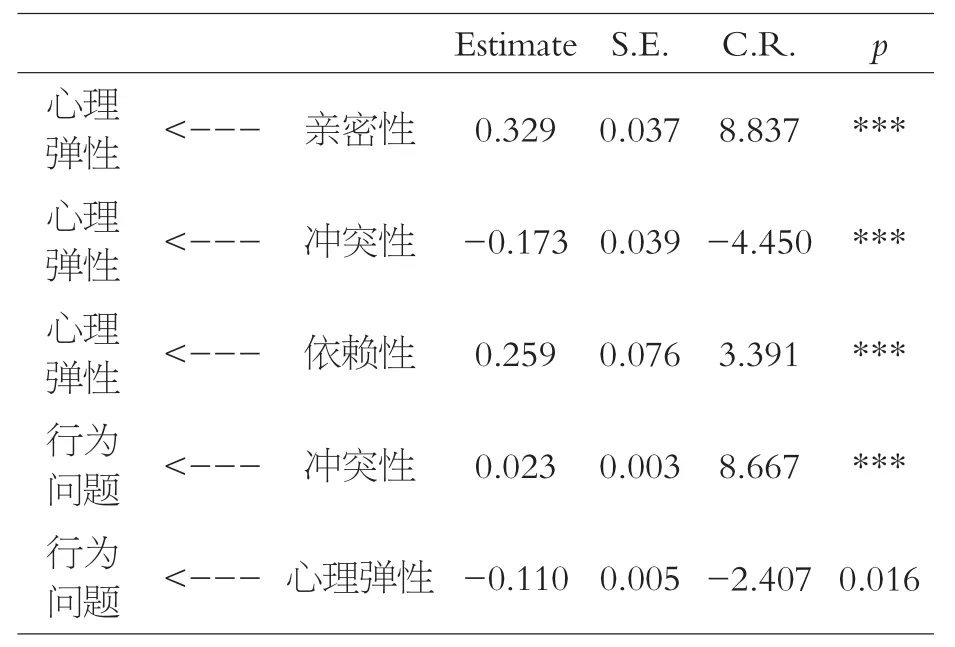

表3 顯示,將數據代入修正后模型,路徑系數顯著性水平均小于0.05,說明路徑系數均達到顯著,且學前留守兒童的心理彈性在師幼關系各因子與行為問題間存在中介效應,具體而言:心理彈性在師幼關系親密性和行為問題間起完全中介作用〔中介效應量:0.329×(-0.110)=-0.036〕,即親密性只能通過影響心理彈性間接地影響行為問題;心理彈性在師幼關系沖突性和行為問題間起部分中介作用〔中介效應量:-0.173×(-0.110)=0.019〕,即沖突性不僅能夠直接預測行為問題(β=0.023,p<0.05),也能通過影響心理彈性間接地影響行為問題;心理彈性在師幼關系依賴性和行為問題間起完全中介作用〔中介效應量:0.259×(-0.110)=-0.028〕,即依賴性只能通過影響心理彈性間接地影響行為問題。

表3 修正后模型路徑分析結果

三、討論

(一)學前留守兒童行為問題的基本狀況

本研究中樣本兒童的行為問題得分顯著高于城市兒童的平均水平,與相關研究結論一致。〔8,9〕產生這一現象的原因可能有三點:一是學前兒童年齡小,缺乏對自己行為習慣的控制能力和對情緒情感的調節能力。二是學前留守兒童較少有父母雙方在身邊親身照料和教導的機會,更容易產生行為失范和情緒失調等問題。三是學前留守兒童的主要監護人為祖輩,相比于年輕父母,祖輩更容易忽略兒童的心理問題,面對兒童的行為問題也缺乏更科學的育兒知識。

(二)師幼關系對學前留守兒童行為問題的影響

研究結果表明,學前留守兒童師幼關系與行為問題之間存在顯著負相關。這說明師幼關系質量越高,師幼之間的親密性就越高,沖突性與依賴性就越少,則幼兒品行問題、多動、注意力缺陷-被動等行為問題越少。此結論與國內外相關研究結論一致。〔10,11〕由于兒童與父母長期分離,教師在某種程度上替代了父母的角色,成為兒童最易接觸到的重要他人。魯特(Rutter)的負向連鎖反應減緩發展模型指出,與教師的親密關系和良性互動可以減少學前留守兒童因父母角色缺失所帶來的連鎖消極影響。〔12〕因此,良好的師幼關系能夠給學前留守兒童提供安全的探索環境,支持其獲得良好的發展。

(三)心理彈性在師幼關系與學前留守兒童行為問題間的中介效應

中介效應檢驗的結果表明,學前留守兒童心理彈性在師幼關系對行為問題的影響中具有中介作用。親密的人際關系作為社會支持的一部分,屬于心理彈性的保護性因素,因此學前留守兒童與教師的親密關系會直接提升其心理彈性水平,從而降低行為問題發生的可能性。值得注意的是,依賴性雖然與兒童的行為問題存在顯著負相關,但卻能通過彌補學前留守兒童成長環境中缺失的親子依戀,增強其心理彈性,進而減少其行為問題。綜上所述,心理彈性是個體發展中重要的建設性力量。這啟示我們應聚焦于學前留守兒童發展中的內在力量,創造性地提供多種路徑激發幼兒不斷提高其心理彈性的水平。

四、教育建議

(一)多途徑構建積極師幼關系,切實提高師幼關系質量

一方面,幼兒園及政府相關部門需切實提高師幼關系質量、完善教師準入制度、提供教師在職培訓機會、保障教師工資待遇、搭建教師發展支持體系,以確保農村幼兒園教師具備從教的基本知識與科學理念、愿意與幼兒建立親密的情感聯結、并有能力對學前留守兒童開展補償性教育。另一方面,教師需尊重兒童主體地位、傾聽兒童、積極了解兒童的內心世界,確保師幼交往中的平等性、包容性和交互性。尤其當面對缺乏愛與安全感的學前留守兒童時,教師需要更加注重采用正向、積極的互動方式,例如使用擁抱、微笑、擊掌等動作表達,營造鼓勵、尊重、關愛的心理氛圍。在處理學前留守兒童的行為問題時,也應基于兒童視角,探尋其行為問題背后的真正訴求,并在此基礎上尋求有效對策。〔13〕

(二)整合幼兒心理彈性保護因素,制訂“生態化”干預計劃

布朗芬布倫納的個體發展模型指出,兒童的發展過程嵌套于一系列環境系統之中,并與周圍環境系統相互作用。因此,應盡可能多的在兒童生活的各級生態系統中尋找心理彈性因素,進行綜合操縱與整合,制訂“生態化”干預計劃。

在宏觀系統層面,國家和相應政府機構一方面要通過大力建立健全留守兒童法律保障政策、提供資金援助、采取相應的教育補償措施等多種途徑積極參與和支持改善學前留守兒童的不利處境,另一方面要積極鼓勵非正式社會組織以及學校為學前留守兒童提供支持。例如,南京曉莊學院學前教育專業大學生為留守學前兒童提供支教服務,形成“曉莊模式”。〔14〕

中間系統主要由家庭與幼兒園間的支持性聯系所構成。因此,幼兒園應積極發揮家庭教育功能,建立園所留守幼兒檔案,重點關注留守幼兒的家庭成長環境,定期對每一個家庭進行家訪,加強與學前留守兒童祖輩的溝通,幫助其掌握科學的育兒技能,為學前留守兒童的健康成長提供支持。

微觀系統中最重要的兩個主體分別是家庭與幼兒園。一方面學前留守兒童父母應重視親子關系,可通過網絡聯系等方式增加情感聯結,滿足幼兒愛的需要。此外,作為主要撫養人的祖輩應發揮親子依戀的代償作用,使幼兒在遭遇親子分離后仍能獲得相對完整的家庭養育,〔15〕具體包括采用民主的教養方式,以鼓勵、支持等正向態度回應幼兒,彌補因父母缺席而造成的情感缺失。另一方面,幼兒園應加強幼兒心理健康教育課程建設,設置心理專任教師,積極探索幼兒心理彈性干預課程,如以繪本、沙盤游戲、團體游戲、戲劇表演等為載體,開發系列游戲干預課程,將較為抽象的“心理彈性”要素轉化成具體生動的游戲活動。同時,幼兒園應加強心理健康教育專項師資培訓,為教師系統化學習心理健康知識提供支持路徑,并通過提升教師自身的心理素養潛移默化地培養幼兒的心理彈性,引導幼兒樹立積極樂觀的人生態度,保持穩定的情緒狀態。