3—6 歲幼兒社會情緒能力發展及其與家庭親密度的關系研究*

王麗 陳葉梓

(1 南通大學教育科學學院,江蘇南通,226000)(2 蘇州城市學院城市治理與公共事務學院,江蘇蘇州,215104)

社會情緒能力是獲取并能夠有效運用知識、識別和管理情緒、關心他人、做負責任決定、建立積極人際關系和干練處理挑戰的能力。〔1〕社會情緒能力在幼兒的全面發展中發揮著重要作用。一般而言,社會情緒能力發展良好的幼兒,未來有更高的概率在教育、就業和建立安全穩定的社會關系等方面取得成功。〔2〕影響個體社會情緒能力發展的因素有多種,其中家庭環境是重要的影響因素之一。依據生態系統理論,家庭作為幼兒直接參與并接觸的重要微觀系統,對其行為和發展影響深遠。〔3〕家庭成員之間的情感聯結,即家庭親密度對幼兒的社會性發展有著較大的塑造作用。〔4〕研究表明,高親密度家庭的氛圍更積極,當幼兒面對負面情緒與挑戰時,父母積極的情緒表達不僅有助于幼兒主動表達并尋求幫助,同時也有利于其社會性適應。〔5〕與之相反,家庭親密度較低的幼兒,往往會存在更多的問題行為。〔6〕然而,目前探討家庭環境對幼兒社會性發展的影響多從教養方式、親子關系等單因素方面著手,較少將家庭作為一個整體系統來探討。且以往有關家庭親密度與幼兒社會性發展關系的研究多集中于幼兒的同伴關系和問題行為,對幼兒社會情緒能力的其他方面關注較少。因此,本研究將針對幼兒家庭親密度和社會情緒能力發展的現狀以及兩者關系進行深入探索與研究。

一、研究設計

(一)研究對象

本研究從2 所幼兒園中分別隨機抽取小、中、大班各1 個班級幼兒作為測查對象,向所有參與測查的幼兒家長發放問卷,最終回收問卷197 份,有效問卷177 份,有效率89.8%。研究對象為177名3—6 歲幼兒,其中男童94 名(占53.11%),女童83 名(46.89%);3—4 歲幼兒30 名(占16.95%),4—5 歲幼兒50 名(占28.25%),5—6 歲幼兒97名(占54.80%)。

(二)研究工具

1.特拉華社會情緒能力量表

本研究采用美國特拉華州大學的喬治等人編制、朱新鑫翻譯并改編的《特拉華社會情緒能力量表(DSECS)中文版》。〔7〕該量表共12 個項目,包含負責任的決策、同伴關系、社會覺知和自我管理四個維度。采用4 點計分,“完全不符合”計1 分,“不是很符合”計2 分,“有點符合”計3 分,“完全符合”計4 分。其中負責任的決策分量表中的“孩子遇到麻煩時喜歡指責別人”一題采用反向計分,其他均為正向計分。將反向計分條目轉換后計算所有條目的總分,得分越高表明社會情緒能力水平越高。經過對調查結果的數據分析可知,該量表內部一致性系數為0.824,取樣適切性量數(KMO)值為0.898;同時,巴特利特(Bartlett)球形檢驗結果顯示,顯著性p<0.001,表明該量表具有良好的信度和效度。

2.家庭親密度量表

本研究采用的是奧爾森等人編制的家庭親密度量表第2 版,由費立鵬等人修改、編訂的中文版。〔8〕每個條目采取5 級評分,“不是”記1 分,“偶爾”記2 分,“有時”記3 分,“經常”記4 分,“總是”記5 分,得分越高表明家庭親密度越好。家庭親密度的評分標準為:總分小于55.9 分的為松散型家庭,處于55.9—63.9 分之間的為自由型家庭,處于64.0—71.9 分之間的為親密型家庭,大于71.9 分的為纏結型家庭。本研究中該量表的內部一致性系數為0.814,取樣適切性量數(KMO)值為0.895;同時,巴特利特球形檢驗結果顯示,顯著性p<0.001,表明該量表具有良好的信效度。

(三)研究過程

本研究首先進行抽樣,隨后對2 所幼兒園的幼兒家長進行調研,收集家庭親密度和幼兒社會情緒能力相關數據。數據收集完成后,研究者剔除作答時間較短、出現規律性答案、缺失值較多的無效問卷,使用統計分析軟件(SPSS25.0)對錄入數據進行描述性統計、信效度檢驗、相關分析等。

二、研究結果

(一)共同方法偏差檢驗

本研究采用哈曼單因素檢驗進行共同方法偏差檢驗。檢驗結果顯示,最大因子解釋了方差的26.56%,未超過40%,說明研究結論不會受到共同方法偏差的影響。

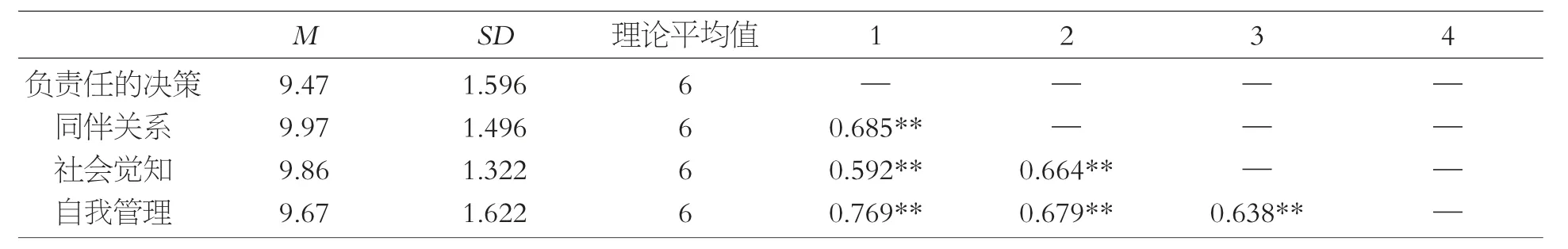

(二)3—6 歲幼兒社會情緒能力的整體分析

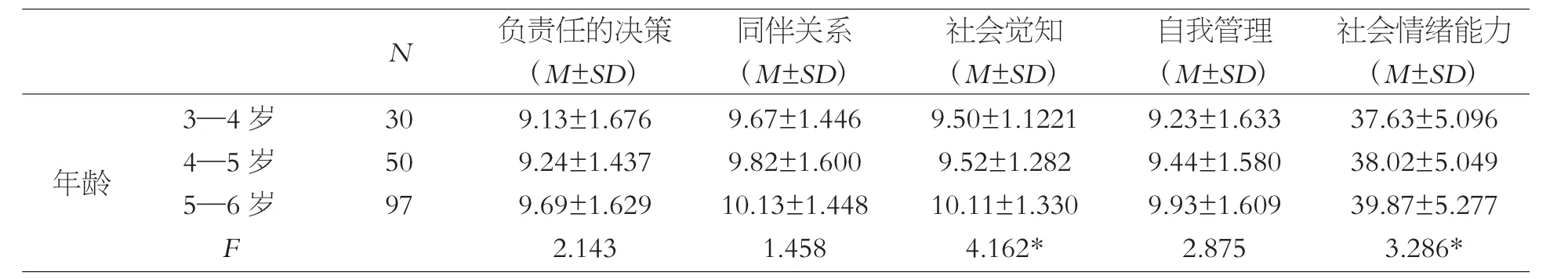

從表1 來看,幼兒的社會情緒能力總分及各維度的平均值都高于理論均值,說明幼兒的社會情緒能力整體發展水平較好;各維度得分的均值從高到低排序依次為:同伴關系、社會覺知、自我管理、負責任的決策。量表各維度之間的相關性在0.592—0.769 之間(p<0.001),說明幼兒社會情緒能力不同維度之間關系密切。差異分析結果顯示,幼兒的社會情緒能力在性別上不存在顯著差異,但在年齡上差異顯著(如表2 所示)。對不同年齡幼兒的社會情緒能力得分進行多重比較發現,5—6 歲幼兒的社會情緒能力顯著優于3—4 歲和4—5 歲幼兒。

表1 幼兒社會情緒能力的描述統計(N=177)

表2 不同年齡幼兒的社會情緒能力差異

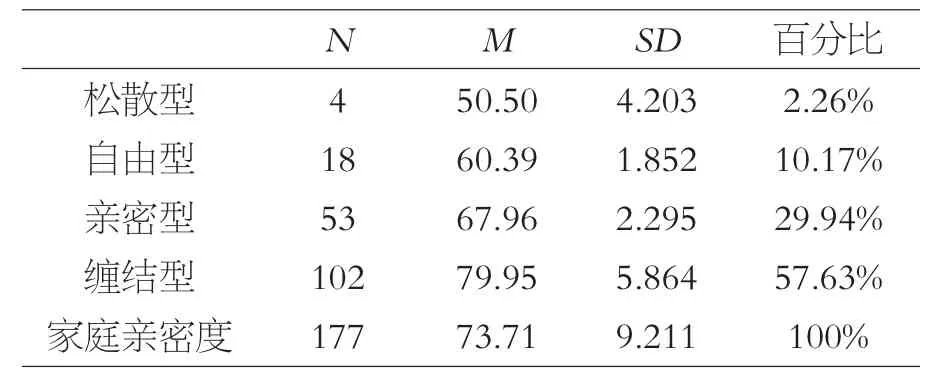

(三)3—6 歲幼兒家庭親密度的整體分析

按照家庭親密度的評分標準將177 個幼兒家庭分類,并對其家庭親密度進行描述性統計分析(見表3)。結果發現,現階段幼兒的家庭親密度總體處于中等偏上水平,多數幼兒家庭為纏結型家庭,少數幼兒家庭為松散型家庭。

表3 幼兒家庭親密度的描述統計

(四)3—6 歲幼兒社會情緒能力與家庭親密度的關系

1.四種不同家庭親密度類型下幼兒社會情緒能力的分析

分別對四種不同家庭親密度類型下幼兒的社會情緒能力得分進行描述性分析,如表4 所示,不同家庭親密度類型中,幼兒的社會情緒能力發展不同。具體而言,纏結型家庭組幼兒社會情緒能力水平最高,且各維度得分相近,整體發展較為均衡。之后依次為親密型和自由型家庭組,松散型家庭組幼兒社會情緒能力水平最低。

表4 不同家庭親密度類型下幼兒社會情緒能力的描述統計(M±SD)

2.家庭親密度與3—6 歲幼兒社會情緒能力的關系分析

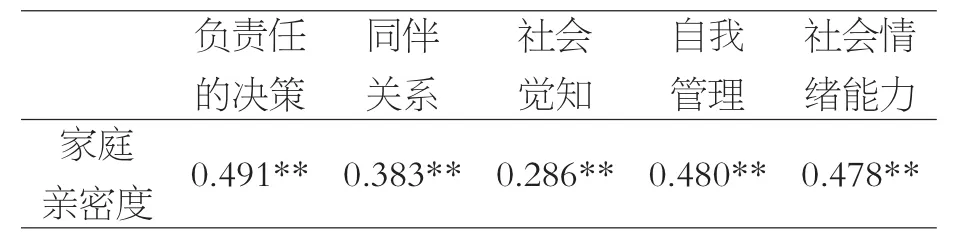

對家庭親密度與幼兒社會情緒能力(及各維度)進行相關分析,結果如表5 所示,家庭親密度與負責任的決策、同伴關系、社會覺知、自我管理4個分維度以及總分之間均呈顯著正相關,即家庭親密度越高,幼兒社會情緒能力水平越好。

表5 家庭親密度對幼兒社會情緒能力的影響線性相關分析(N=177)

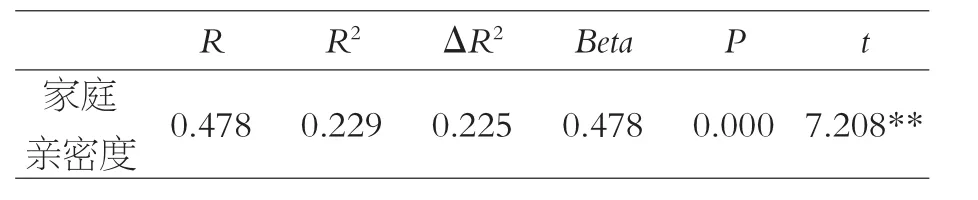

為了進一步探究家庭親密度對幼兒社會情緒能力的影響,本研究以家庭親密度為自變量,以幼兒社會情緒能力為因變量進行線性回歸分析(結果見表6)。將家庭親密度代入回歸方程,可以解釋社會情緒能力22.9%的變異量,得到回歸方程:18.863+0.478 家庭親密度=社會情緒能力。由此可以看出,家庭親密度對幼兒社會情緒能力具有顯著正向預測作用。

表6 家庭親密度對幼兒社會情緒能力的影響線性回歸分析(N=177)

三、討論與建議

(一)重視決策意識培養,提升幼兒決策能力

從研究結果中可以看出,現階段幼兒的社會情緒能力總體水平較高,同伴關系維度得分最高,負責任的決策維度得分最低。這與以往研究結論較為一致。〔9〕幼兒決策水平較低的原因,一方面可能是受到幼兒心理發展特點的影響。根據皮亞杰認知發展理論,3—6 歲幼兒處于前運算階段,以自我為中心,缺少對他人的關注。〔10〕另一方面可能是受到家庭教育觀念的影響。在父母的認知里,幼兒年齡尚小,心智不成熟,不適合參與家庭生活中的決策,幼兒更多處于“被告知”或者“不知曉”的狀態。決策能力的培養與提升,不僅有利于幼兒認知水平的提高和社會性發展,同時對于培養幼兒的獨立自主精神和責任感等方面也具有現實意義。〔11〕

因此,在家庭教育中父母應當重視幼兒決策意識的培養。首先,應該給予幼兒獨立決策的空間,尊重幼兒的決策。其次,在家庭中設計一些決策情境,引導幼兒進行自主決策,給予他們“試錯”的機會,培養幼兒的同理心。最后可以采用多樣化的激勵性評價手段,多使用“賞識”教育,在幼兒犯錯時,不要一味地指責,應給予其更多支持與鼓勵。

(二)尊重幼兒年齡特點,提供多樣化支持

學前期是幼兒發展社會情緒能力的關鍵時期。本研究發現不同年齡幼兒的社會情緒能力存在顯著性差異,5—6 歲幼兒的社會情緒能力發展顯著優于4—5 歲和3—4 歲的幼兒,與以往研究結論相符。〔12〕這可能是由于生理成熟、認知思維能力的發展以及人際交往范圍的擴大,使得幼兒積累了豐富的經驗,社會情緒能力也隨之提升。

基于此,家長應該尊重幼兒的年齡特點,提供多樣化支持,促進幼兒社會情緒能力全面協調發展。如針對年齡較小的幼兒,可以通過游戲發展自我意識。同時,家長也可通過傾聽幼兒分享幼兒園和生活中發生的趣事,幫助幼兒認識自身和他人,嘗試從不同角度分析問題。在幼兒的社會情緒能力發展到一定水平后,可以嘗試與幼兒一起討論家庭規則,培養其決策能力和自我管理能力。另外,還可通過與幼兒共讀繪本故事《菲菲生氣了》《我有友情要出租》等,幫助幼兒學會控制自己的情緒,學習社交技能,構建良好的同伴關系。

(三)和善與堅定并行,構建親密和諧的家庭關系

本研究發現,家庭親密度對幼兒社會情緒能力具有顯著正向預測作用,纏結型、親密型家庭組中幼兒的社會情緒能力得分高于自由型和松散型家庭組。依據鮑爾比的依戀理論,幼兒與父母之間形成的情感聯結狀態,會對個體的社會認知、行為方式、情緒等多方面產生深遠影響。〔13〕在家庭親密度偏低的松散型、自由型家庭中,家庭結構比較松散,親子關系疏離,家長易忽視兒童的情感需求,長此以往,幼兒可能會產生社會退縮行為,社會情緒能力較弱。相反,在高親密度的纏結型、親密型家庭中,家庭成員之間心理距離更近,情感聯系更密切。和諧的家庭氛圍可使幼兒獲得更多的理解與支持,因此更加自信與獨立,社會適應性也更強。更重要的是,在有效的家庭溝通和積極的親子互動中,幼兒不僅能夠廣泛地學習社會技能和語言,同時也有助于其建立友好的同伴關系。然而,高親密度并不意味著凡事順從兒童。過分關注與保護也會導致幼兒缺乏獨立性和自主性,無法學會有效應對和解決問題的策略,難以發展高水平的社會情緒能力。〔14〕

在親密度較低的家庭中,一方面,家長應有意識地為幼兒提供更多的情感支持。有研究發現,父母的積極情緒表達會促進嬰幼兒社會情緒能力的發展。〔15〕因此,家長可以發揮自身的主觀能動性,保持積極的教養態度,善用溫暖理解型的教養方式。家長要增加與幼兒相處的時間,共同體驗多樣的家庭活動,如一起做手工、探索科學小實驗等。另一方面,在面對親子沖突時,可以學習“和善與堅定”并行的教育理念:“和善”在于表達對幼兒的尊重;“堅定”則在于家長要尊重自己和當下的情形,即理解幼兒的行為,合理使用自然后果法。同時,家長要學會“積極的暫停”,在恢復理性的冷靜狀態下,專注于問題的解決。〔16〕妥善處理或減少親子沖突,能夠有效緩和家庭緊張氛圍,改善并提升家庭親密度,構建親密和諧的家庭關系。

(四)提升家園社區協同質量,形成教育合力

已有研究發現,家園社區協同質量越高,幼兒在情感、社會性方面發展得越好。〔17〕對于家庭親密度較低的家庭和幼兒,幼兒園與社區應當給予更多關注,了解他們的生活以及在育兒中存在的困難,為其提供科學的家庭教育指導。首先,幼兒園應當優化家園溝通機制,增強幼兒園與家庭之間信息雙向流動。如充分利用家長會、家長開放日、讀書交流會等多種形式,向家長宣傳科學育兒理念,提高家長對幼兒社會情緒能力的關注。其次,幼兒園教師在與家長交流時要關注到社會情緒能力發展較弱的兒童,了解其家庭中親子關系可能存在的問題,并提供有效的解決策略。最后,社區應當充分發揮宣傳引導作用,舉辦有關幼兒社會情緒能力方面的公益講座,與幼兒園合作開展適宜幼兒的社會實踐活動。與此同時,社區還應發揮自身的溝通聯結作用,建立社區中幼兒家庭的關系網絡,促進不同幼兒家庭之間互相交流和學習。通過緊密聯系、合作交流,家庭、幼兒園、社區三者凝聚成強大的教育合力,共同促進幼兒社會情緒能力的長遠發展。