鼻煙壺區橈動脈穿刺與橈動脈穿刺在重癥患者血流動力學監測應用中的效果對比

秦 俠,紀成意

(廈門市第三醫院重癥醫學科,福建 廈門 361100)

重癥醫學科收治的患者為有生命危險的患者,常需要監測生命體征,尤其是血流動力學不穩定患者,常需要動脈穿刺監測血流動力學。臨床上常規使用橈動脈穿刺,雖然能夠監測血流動力學,但是橈動脈解剖結構相對復雜特殊,易出現血管痙攣,損傷神經,導致動脈閉塞,影響監測效果[1]。鼻煙壺區位于手背外側部的淺凹處,鼻煙壺區動脈搏動明顯,且周圍組織較少,神經分布少,同時不影響雙上肢約束帶的使用和患者活動[2]。另外,有研究報道,與傳統橈動脈穿刺路徑對比,經鼻煙壺區橈動脈穿刺優勢巨大,能為經皮冠狀動脈介入治療提供新的穿刺入徑[3]。基于此,本研究旨在分析血流動力學監測應用鼻煙壺區橈動脈穿刺與橈動脈穿刺的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2022 年5 月至2023 年8 月廈門市第三醫院收治的106 例血流動力學監測患者,根據隨機數字表法分為對照組和觀察組,各53 例。對照組患者中男性33 例,女性20 例;年齡45~72 歲,平均(60.12±8.23)歲;BMI 18~30 kg/m2,平均(24.33±5.10) kg/m2;監測血流動力學病型:大出血29 例、復合傷17 例、休克7例。觀察組患者中男性31 例,女性22 例;年齡43~71歲,平均(59.20±8.27)歲;BMI 18~30 kg/m2,平均(24.38±5.14) kg/m2;監測血流動力學病型:大出血28例、復合傷18 例、休克7 例。兩組患者一般資料經比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。納入標準:①入住ICU 時間≥ 2 d;②因大出血或復合傷需進行血流動力學監測;③入組前3 個月內未參加其他臨床試驗。排除標準:①有惡性腫瘤;②生命體征極其不穩定;③凝血功能異常。研究經廈門市第三醫院醫學倫理委員會批準實施,且所有患者及家屬均簽署知情同意書。

1.2 穿刺與護理方法對照組患者行橈動脈穿刺監測血流動力學。患者呈仰臥位,將患者左上肢呈外伸外展于托手架上的擺放姿勢,并進行固定,選取右側橈骨莖突近2.0~3.0 cm 動脈脈搏明顯區域作為穿刺點并進行消毒,再用20G 橈動脈穿刺針[康蒂思(上海)醫療器械有限公司,型號:cordis]進行穿刺。穿刺時穿刺者位于穿刺側,保證患者手臂平伸外展呈20°~30°角,保持手掌朝上,且手指指向穿刺者的狀態,將紗布放在患者的腕部下方,抬高腕關節5~8 cm,并保持腕關節呈輕度過伸狀態,穿刺時操作人員左手的無名指、食指和中指自穿刺部位由遠心端到近心端依次輕放在橈動脈搏動最明顯的區域,食指所處部位就是穿刺靶點。完成上述操作后,用紗布墊片、彈力繃帶加壓包扎。觀察組患者行鼻煙壺區橈動脈穿刺監測血流動力學。首先對患者的鼻煙壺區進行觸摸,選擇鼻煙壺區遠端橈動脈最明顯處進行常規穿刺,如右側穿刺失敗可以選擇左側鼻煙壺區遠端橈動脈進行穿刺。解剖學上鼻煙壺區主要指拇長展肌腱、拇短伸肌腱、拇長伸肌腱、橈骨莖突形成的三角形的凹陷區,在此處可以觸摸到患者的遠端橈動脈搏動。常規對患者的前臂手背和手掌進行消毒,告知患者先將拇指握于掌心內,保持鼻煙壺區平坦,以此便于護理人員觸摸到橈動脈搏動情況,利于穿刺。在患者的鼻煙壺區觸摸到遠端橈動脈搏動后,通過20G 橈動脈穿刺針進行遠端橈動脈穿刺,最后用紗布墊片、彈力繃帶加壓包扎。兩組患者均連接無創血液動力學監測儀(深圳市麥德安醫療設備有限公司,型號:BioZ-2011-101)。穿刺過程中嚴格無菌操作原則,留置期間護理人員使用安爾碘對患者穿刺部位皮膚進行消毒,每天更換敷貼并觀察患者穿刺部位是否出現皮膚紅腫。

1.3 觀察指標①動脈穿刺相關指標。統計兩組患者穿刺次數、一次性穿刺成功率、穿刺耗時;并用視覺模擬量表(VAS)疼痛評分[4]評估兩組穿刺時的疼痛程度,總分10 分,評分越高代表疼痛程度越嚴重。②留置時間及術后壓迫止血時間。記錄兩組患者留置時間及術后壓迫止血時間。③腕關節功能。穿刺前、穿刺后48 h 采用改良Green 和O’Brien 腕關節評分從活動范圍(25 分)、功能狀態(25 分)、疼痛(25 分)和握力(25 分)4 個方面評估兩組穿刺前后的腕關節功能,總分100 分,評分越高腕關節功能越佳[5]。④血流動力學。采用病人監護儀(深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司,型號:uMEC7)記錄并比較兩組患者穿刺期間基礎生命體征(動靜脈壓、呼吸頻率、心率)。⑤并發癥。統計并比較兩組患者穿刺處局部血腫、張力性水皰、關節僵硬、橈動脈痙攣的發生情況。

1.4 統計學方法采用SPSS 22.0 統計學軟件分析數據,計數資料以[ 例(%)] 表示,采用χ2檢驗;計量資料經S-W 法檢驗證實符合正態分布,以(±s)表示,采用t檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者動脈穿刺情況比較與對照組比較,觀察組患者的穿刺次數少,VAS 疼痛評分更低;一次性穿刺成功率更高,穿刺耗時更短,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 兩組患者動脈穿刺情況比較

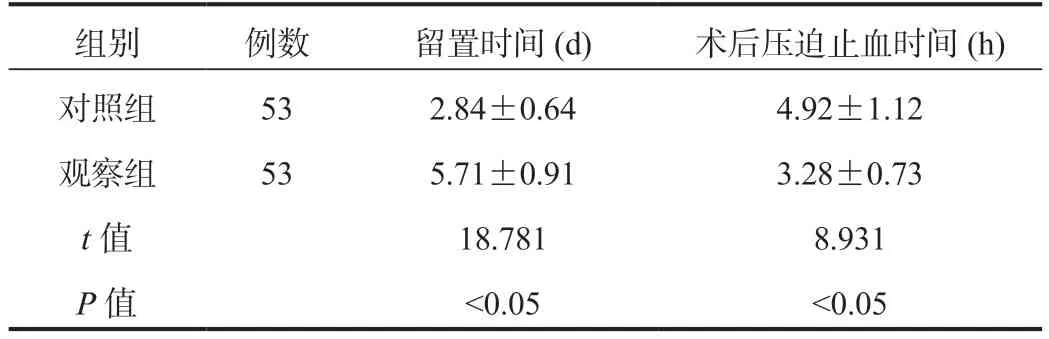

2.2 兩組患者留置時間及術后壓迫止血時間比較觀察組患者留置時間較對照組更長,術后壓迫止血時間較對照組更短,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者留置時間及術后壓迫止血時間比較(±s )

表2 兩組患者留置時間及術后壓迫止血時間比較(±s )

組別例數留置時間(d)術后壓迫止血時間(h)對照組532.84±0.644.92±1.12觀察組535.71±0.913.28±0.73 t 值18.7818.931 P 值<0.05<0.05

2.3 兩組患者腕關節功能情況比較與穿刺前比,穿刺后對照組患者活動范圍、功能狀態、疼痛、握力以及總評分總分顯著降低,觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),穿刺前后觀察組患者各項腕關節功能評分經比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表3。

表3 兩組患者腕關節功能情況比較(分,±s )

表3 兩組患者腕關節功能情況比較(分,±s )

注:與穿刺前比,*P<0.05。

組別 例數活動范圍功能狀態疼痛握力總評分穿刺前穿刺后穿刺前穿刺后穿刺前穿刺后穿刺前穿刺后穿刺前穿刺后對照組 53 22.10±2.08 18.92±1.93* 22.03±2.06 18.75±1.90* 22.16±2.13 19.10±1.94* 21.97±2.02 18.35±1.89* 88.26±8.68 75.12±7.61*觀察組 53 22.06±2.07 21.88±2.01 21.97±2.02 21.74±2.00 22.09±2.08 21.98±2.03 21.89±2.01 21.44±1.97 88.01±8.79 87.04±8.55 t 值0.0997.7330.1517.8910.1717.4670.2048.2400.1477.581 P 值>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05

2.4 兩組患者穿刺期間基礎生命體征水平比較兩組患者穿刺期間基礎生命體征水平經比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表4。

表4 兩組患者穿刺期間基礎生命體征水平比較(±s )

表4 兩組患者穿刺期間基礎生命體征水平比較(±s )

注:1 mmHg=0.133 kPa。

心率(次/min)組別 例數舒張壓(mmHg)收縮壓(mmHg)呼吸頻率(次/min)對照組 53 77.35±12.35 122.43±12.35 80.55±9.14 21.26±2.15觀察組 53 74.33±12.36 121.25±12.23 79.52±10.02 20.84±2.13 t 值1.2580.4940.5531.010 P 值>0.05>0.05>0.05>0.05

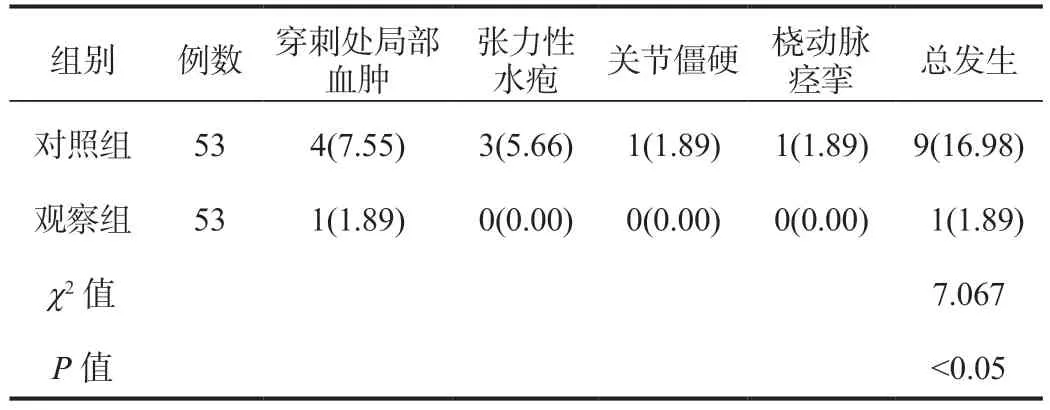

2.5 兩組患并發癥發生率比較觀察組患者并發癥總發生率較對照組顯著更低,差異有統計學意義(P<0.05),見表5。

表5 兩組患者并發癥發生率比較[例(%)]

3 討論

動態監測血流動力學變化是重癥醫學科病房工作內容的重要組成部分。目前臨床上常穿刺橈動脈監測血流動力學,但是常規橈動脈血管內徑小,且周圍神經組織豐富,穿刺時易產生血管痙攣、堵塞,出現穿刺點紅腫、疼痛,同時穿刺部位特殊,影響腕部活動,降低穿刺效果[6-7]。

鼻煙壺區是拇指充分外展和后伸時,形成一尖向拇指的三角形凹陷區,有研究報道,鼻煙壺區穿刺具有舒適性高、壓迫止血時間短,對橈動脈損傷小的優點[8]。本次研究顯示,觀察組患者的穿刺次數較對照組更少;VAS 疼痛評分較對照組低;一次性穿刺成功率更高;穿刺耗時更短,對照組穿刺后活動范圍、功能狀態、疼痛、握力評分及總評分較穿刺前顯著降低;并且穿刺后觀察組較對照組顯著更高,提示與橈動脈穿刺相比,在血流動力學監測中應用鼻煙壺區橈動脈穿刺效果更佳,患者疼痛輕微,對腕關節功能影響較小。分析其原因可能是,鼻煙壺區橈動脈是雙側供血,動脈脈搏較常規橈動脈更明顯,更易清晰顯示血管情況,醫護人員更易觸及,故一次性穿刺成功率更高,降低穿刺次數,縮短穿刺耗時;并且相比常規橈動脈,鼻煙壺區橈動脈周圍神經和組織分布較少,血管下為骨質,穿刺時不易損傷神經和組織,降低穿刺疼痛;且鼻煙壺區橈動脈穿刺點距離關節部位較遠,且不需要雙上肢約束帶和壓迫腕部,對腕部活動影響較小,故鼻煙壺區橈動脈穿刺后不影響腕關節功能[9]。

另外,本次研究顯示,觀察組患者的留置時間較對照組更長,術后壓迫止血時間更短。分析其原因可能是,鼻煙壺區橈動脈穿刺便于固定,有效延長留置時間;其周圍組織和神經分布較少,術后用紗布墊片、彈力繃帶加壓就能有效止血,縮短術后壓迫止血時間。本研究結果顯示,觀察組患者的并發癥總發生率較對照組顯著更低。分析其原因可能是,鼻煙壺區橈動脈穿刺不需要雙上肢約束帶和壓迫患者腕部,不影響患者手腕活動,避免穿刺點滲血、關節僵硬;而且鼻煙壺區是拇指長伸和短伸肌束縛形成的中空空間,血管位置較淺,底面有平臺壓迫,有效降低血管閉塞、痙攣和張力性水皰的發生[10]。另外,兩組患者穿刺期間基礎生命體征水平經比較,差異無統計學意義。說明鼻煙壺區橈動脈穿刺與常規橈動脈均安全有效,但是本次研究選取病例數較少,需要進行大樣本、多中心研究,進一步證實本研究的可靠性。

綜上,與傳統橈動脈穿刺相比,在血流動力學監測中應用鼻煙壺區橈動脈穿刺效果更佳,顯著延長橈動脈穿刺針留置使用時間,縮短術后壓迫止血時間,降低局部穿刺點并發癥發生率,且對穿刺后的腕關節功能影響較小,穿刺期間患者生命體征穩定,安全性良好,值得進一步推廣應用。