精心繪就美麗鄉村建設的“東臺答卷”

左小平 黃 晟 楊志成 習亞彬 馮秋石/江蘇省東臺市委辦公室

作為農業大市,江蘇省東臺市先后建成2 個全國鄉村旅游重點村、10 個省特色田園鄉村、47 個水美綠美鄉村,獲評全國鄉村振興百強縣,入選全國鄉村治理體系建設試點市,連續多年被表彰為全省農村人居環境整治第一等次。

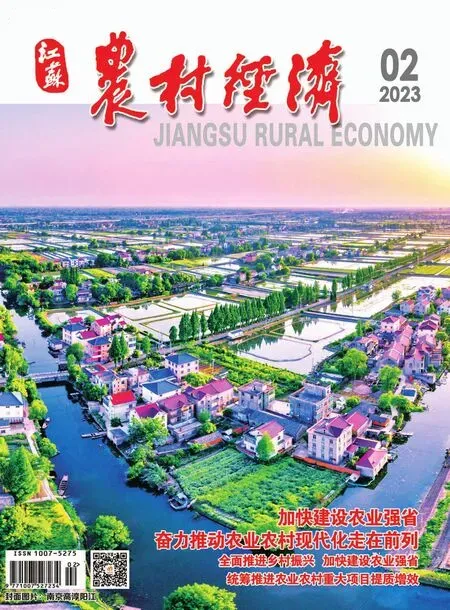

東臺以農村人居環境整治為抓手、以特色田園鄉村建設為方向,全方位、全市域推動美麗鄉村迭代升級,打造了讓城鄉居民承載鄉愁、留住記憶的“詩意田園”

從“住有所居”到“住有宜居”,農民住房根本性改善。東臺在推進農房改善過程中,始終堅持一流標準,著眼“住得好”,統籌推進原址翻建、進城入鎮、舊房拆除,尊重群眾意愿,提供10 ~20套個性化方案,差異化滿足農民“進城、入鎮、留鄉”的不同需求,累計改善農民住房10048 戶;創新“新老結合、服務配套、就業創業、文化傳承”建設模式,按照“六通十有”標準,合理布局養老、醫療、托幼等功能性業態,高品質建成新型社區28 個,村(社區)文化綜合服務中心、村級幸福小廣場、村居“15 分鐘”醫療服務圈基本實現全覆蓋。

從“試點先行”到“全域推進”,鄉村環境突破性提升。東臺有行政村308 個,農村人口超40萬,在推進人居環境整治的生動實踐中,堅持以點帶面、內外兼修,扎實開展農村改廁、垃圾處理、污水治理、村莊清潔和綠化行動,重點依托“水鄉、田園、濕地”自然稟賦,統籌提升田園生產、田園生活、田園生態,遴選25 個鄉村振興試點村,建成人居環境示范區,撬動農村人居環境全域全面提升。藝術紅莊、漁鄉巴斗、水韻周黃、孝賢臨塔等一個個充滿活力、富有實力、獨具魅力的示范村莊,匯成一幅幅動感亮麗的特色田園風俗畫卷。

從“美麗環境”到“美麗經濟”,農村發展結構性重塑。“環境美帶動產業興、村民富”。東臺始終將鄉村建設與產業發展、群眾增收、民生改善相結合,集中力量、集成政策、集聚資源,最大限度釋放美麗鄉村建設的疊加效應。一方面依托19 個現代農業園區、68 萬畝設施農業,通過15 家市、鎮農投公司和308家村股份合作社一體運營,帶動農民人均可支配收入超2.9 萬元、村均集體經營性收入達50 萬元,農產品加工產值突破600 億元;另一方面融合全域旅游,提檔升級260 公里旅游公路,點線面串聯“海邊風情生態游”“里下河詩意游”“田園野趣親子游”三條路線,因地制宜發展觀光農業、體驗農業、“微農業”新業態,鄉村休閑旅游收入超30 億元。

嬗變的背后,是東臺精準把握農村發展規律和趨勢變化,堅持統籌推進、系統治理、因地制宜、共建共享,走出了一條具有東臺特色的美麗鄉村建設路徑

在統籌推進中明晰方向路徑。堅持把美麗鄉村建設作為有機體、生命體,以一盤棋思維強化整體協同、以系統性理念提升建設水平。堅持規劃先行。立足村莊發展特點、遵循村莊發展規律,邀請專業團隊,科學編制新一輪村莊規劃,通盤考量土地利用、產業發展、環境整治、生態保護和歷史傳承,“一村一策”制定項目實施清單,勾勒美麗宜居鄉村建設藍圖。優化空間布局。以現代農業園區建設為牽引,著力壯大特色農業產業集群,串點成線、連線成塊、集塊成群,建成10 萬畝西瓜、6 萬畝蔬菜、5 萬畝蠶桑示范基地,創成3 家國家、省級現代農業園區,形成“一鎮一園一品”的差異化發展格局。強化組織推進。健全完善“市級指導、鎮級組織、村級實施”推進機制,市委市政府主要領導多輪聽取規劃方案、多次實地調研指導,市人居辦每月一通報、每季一觀摩,市相關部門結對掛鉤、主動服務,全市上下以項目化、節點化、責任化的方式,推動各項工作落到實處。

在系統治理中改善農村環境。堅持問題導向,以農村垃圾、污水、廁所“三大革命”為著力點,牽引帶動面上整治提升。針對“垃圾圍村”,以規范化、高效化、資源化為導向,全面推行分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的“四分”處理體系,農村生產生活方式更顯綠色化,分類處理行政村覆蓋率達85%,無害化處理率達100%,實現“日產日清”。針對“污水難治”,投入4000萬元改造提升10個集鎮污水處理廠,全域開展生態河道建設,行政村生活污水處理設施覆蓋率達100%,2743 條河道達到水清、岸綠、河暢、景美。針對“廁所革命”,完成11.8 萬座無害化衛生戶廁改造提升,實現農村無害化衛生戶廁全覆蓋。

在因地制宜中提升內涵品質。始終遵循地域特點,在系統治理中提升宜居品質、在精心呵護中彰顯原生魅力,全面塑造“有特質、有靈魂、有活力”的鄉村田園意境。注重維護自然肌理。深挖“水鄉、田園、濕地”自然稟賦優勢,有序推進傳統村落“微更新”,做優堤西區域水鄉風情、做美中部區域田園風光、做精沿海區域漁家風貌,形成“全域美”的現代田園牧歌。突出汲取文明底蘊。把歷史文化作為美麗鄉村建設的魂,大力弘揚三相文化、紅色文化、孝賢文化,梳理遺存遺跡、挖掘歷史文脈、講好地方故事,先后建成時堰吳為山雕塑藝術文獻館、新街墾殖文化館等一批獨具地方文化特色的“打卡點”。著力推進產村融合。注重美麗鄉村價值轉換,大力發展西瓜、繭絲綢、苗木等特色品牌,做大做強印刷機械、特種合金等主導產業,多維拓展休閑、度假、健康、研學等載體功能,創成國家地標農產品16 個,35%的村達省定經濟強村標準。

在共建共享中激發強大合力。以鄉村治理國家試點為契機,切實提高鄉村建設組織化程度,著力構建“治管并重、共治共享”工作機制。加強常態管護。完善高效率的管護網格,健全“政府+村集體+農民+社會力量”的運行模式,形成了全周期、廣覆蓋的長效管護機制。發動群眾參與。創新“1+4+1+1”鄉村善治模式,依托5 條黨建示范帶、60 個黨建示范點,試點“積分制”,大力開展“美麗庭院”“最美家庭”“文明家庭”評選表彰,推動美麗鄉村建設深入人心。嚴格督查考核。采取“紅、黃、綠”分級考評,開展“推磨式”循環評比,以嚴格考評倒逼美麗鄉村建設爭先進位。

東臺美麗鄉村的精彩蝶變,體現了鄉村發展理念、發展方式、發展舉措的深刻轉變,為美麗鄉村建設提供了有益的探索和借鑒

堅持黨建領航是美麗鄉村建設的根本保證。村級黨組織是黨在農村工作的基礎,東臺始終以筑牢戰斗堡壘為重點,深入實施“黨建360”強基工程,一體推進“創業型村書記”培育、村干部專業化星級管理、村干部學歷提升計劃,先后改造升級121家村黨群服務中心,全市村級黨組織書記平均年齡49.3 歲,大專以上學歷228 人、占比74%,涌現出全國優秀共產黨員劉懷仁、省“千名領先”村書記沈平等一批優秀帶頭人。

尊重群眾意愿是美麗鄉村建設的關鍵支撐。東臺美麗鄉村建設充分尊重群眾意愿,拆不拆、搬不搬,群眾說了算;怎么建、建什么,全部公示上墻;項目建哪里、如何建,方案交給群眾選,充分調動了群眾參與的積極性,實現美麗鄉村“要我建”向“我要建”的深刻轉變。推進美麗鄉村建設要始終堅持“群眾想什么、我們就干什么,群眾盼什么、我們就做什么”,為了群眾、依靠群眾、發動群眾,切實提高群眾的參與感、獲得感、幸福感。

發展特色產業是美麗鄉村建設的源頭活水。東臺堅持錯位發展、示范帶動,突出壯大特色產業,依托甘港老家“鄉之情”、森林公園“林之韻”、三倉蘭址“瓜之香”等,拓展休閑采摘、農耕體驗、森林康養、民宿餐飲功能,形成西瓜、蔬菜、苗木、繭絲綢等6個超30 億元優勢產業集群。實踐告訴我們,推進美麗鄉村建設要發揮比較優勢,按照宜工則工、宜農則農、宜商則商、 宜旅則旅的思路,把準產業發展定位和方向,構建具有自身特色的產業體系。

東臺將深入貫徹黨的二十大精神,統籌推進和美鄉村建設各項工作,讓“環境美”成為東臺最鮮明的標簽,讓“鄉村興”成為東臺最生動的實踐

以現代產業發展厚植和美鄉村優勢。以創建全國農業現代化示范區為抓手,把準“規模化、集約化、品牌化”的發展要求,加速實現農業由大變強。守牢糧食安全底線。更大力度調優農業結構,縱深推進高標準農田建設三年行動,精心打造萬畝“噸糧田”示范區,年新增高標準農田13.5 萬畝,糧食產量穩定在10 億公斤以上,促進形成百萬噸糧食、百萬噸瓜果、百萬畝蔬菜和百萬頭生豬4 個示范基地。壯大主導產業集群。把園區作為農業現代化的主陣地,做強國家級、省級現代農業產業園,因地制宜發展優質糧油、綠色蔬菜等9 條加工產業鏈條,確保年招引2000萬元以上精深加工項目10 個、億元以上項目8 個。擴大特色品牌效應。依托“東臺大糧倉”區域公用品牌,整合市內外農產品資源,讓東臺大米、弶港文蛤、許河冬瓜等優質農產品走進更多廚房餐廳。

以人居環境整治扮靚和美鄉村顏值。堅持“一盤棋”規劃布局,既抓“有形”又抓“無形”,推動美麗鄉村更具宜居品質。重抓環境整治。著眼實現農村人居環境“六無六美”(無雜草雜物、無違章建筑、無黑臭水體、無亂堆亂放、無危破房屋、無暴露垃圾,路邊整潔美、庭院干凈美、村容村貌美、河湖水域美、田園風光美、鄉村文明美),全力推進84 公里生態河道攻堅,精心打造10 條新型農村社區示范帶,積極促進“小田變大田”,推動農村生產生活環境全面優化。完善功能配套。精心實施140 個小城鎮項目,統籌推進農村供水供電、污水管網、信息網絡等基礎設施建設,合理布局快遞e 站、健康養老、智慧醫療等功能業態,不斷推動城鄉基礎設施向農村延伸、公共服務向農村覆蓋、社會保障向農村傾斜。打造特色亮點。更加注重傳承地域風貌特色、保持鄉村自然肌理、彰顯地方人文底蘊,推進鄉村建設向鄉村度假、鄉村休閑、鄉村生活轉型發展,與綠色康養、紅色研學、金色農耕深度融合,精心打造稻鄉東里、豐盈四倉、花韻下舍等新示范。

以強村富民實踐提升和美鄉村活力。打好強村富民三年行動“收官戰”,以高效的“組織化+市場化”,拓渠道、挖潛力、育動能,進一步激發“三農”高質量發展活力。完善經營體系“造血”功能。重點發展和培育好農投公司、村股份合作社“兩個主體”,一方面發揮市鎮農投公司引領作用,深入開展經營管理改革,創新“企業+村集體+農戶”經營模式,農投公司規模發展至20 億元;另一方面推動村股份合作社實質化運營,組建農業產業化聯合體,大力推廣訂單農業,實現各類主體緊密聯系、優勢互補、紅利共享,力爭年內村均集體經營性收入增長10%以上,45%的村達省定強村標準,農民人均可支配收入達3.1 萬元。實施人才隊伍“強基”工程。結合東臺實際,重點抓好“四支隊伍”建設:培育農業科技工作者隊伍,打通農業科技服務“最后一公里”;壯大農業新型經營主體隊伍,發展培育家庭農場、專業合作社;規范農民經紀人隊伍,實施高素質農民培育“十、百、千、萬”工程,加快形成現代“新農人”群體;建強農村基層帶頭人隊伍,選優培強村黨組織“領頭雁”,堅持派駐村第一書記制度,促進各類人才積極投身鄉村振興。加大政策要素“保障”支撐。全面整合“促進農業高質量發展16條”“強村富民8 條”等惠農政策,加強財政資金支持,設立1 億元專項資金,單列10%以上的用地指標,重點支持園區功能配套、產業融合發展,鼓勵更多社會資本投向“三農”,全力建設農業強、農村美、農民富的新時代魚米之鄉。□