標準化偏癱步道設計在腦梗死患者運動康復中的效果觀察

摘 要:目的:探討標準化偏癱步道設計應用于腦梗死患者運動康復中的效果。方法:選擇2020年5月至2023年3月蚌埠醫學院第二附屬醫院收治的腦梗死患者98例,隨機分為兩組,各49例。對照組實施常規運動康復訓練,研究組在此基礎上設計標準化偏癱步道進行康復訓練。對比兩組康復鍛煉依從性、下肢運動功能、肌力分級及生活自理能力。結果:研究組康復鍛煉依從性優于對照組(P<0.05)。訓練后,研究組下肢運動功能、肌力分級、生活自理能力優于對照組(P<0.05)。結論:標準化偏癱步道設計應用于腦梗死患者運動康復中可提升康復鍛煉依從性,改善下肢運動功能及肌力,從而提高生活自理能力。

關鍵詞:標準化偏癱步道設計,腦梗死,康復訓練,依從性,肌力,生活自理能力

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2023.22.061

腦梗死是由于缺氧、缺血造成的局限性腦組織壞死,目前臨床主要采用溶栓治療,通常輕癥患者的預后較好,但重者患者可危及生命[1]。偏癱作為腦梗死患者的高發并發癥,通常是由于患者腦神經功能受損所致,患者完全喪失運動功能,且肌力水平較低,具有較高致殘率[2]。臨床對腦梗死偏癱患者的治療周期較長,患者長期保持臥床可引發肌肉萎縮、關節僵硬[3]。有研究結果表明,處于穩定期的腦梗死患者需給予盡早康復運動干預,從而促進各系統生理功能興奮,最終有效預防并發癥的發生,促進機體恢復。但目前臨床對于腦梗死的早期運動指導以被動運動居多,患者運動依從性不高,因而運動鍛煉效果不佳。本研究根據正常人的行走姿勢設定難度較低,且極易掌握的趣味性偏癱步道,并將其應用于腦梗死患者康復運動中,效果明顯。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2020年5月至2023年3月蚌埠醫學院第二附屬醫院收治的腦梗死患者98例,隨機分為兩組,各49例。對照組男38例,女11例;年齡為42~86歲,平均(57.28±5.51)歲;偏癱部位:左側24例、右側25例;研究組男34例,女15例;年齡為45~85歲,平均(57.88±5.62)歲;偏癱部位:左側28例、右側21例。納入標準:經影像學檢查、實驗室指標檢查確診為腦梗死;初次發病;合并一側肢體偏癱;患者病情穩定;具有正常交流能力;均簽署同意書。排除標準:合并精神疾病;意識模糊;合并嚴重心、肝、腎、肺等臟器功能病變;合并感染性疾病;合并骨關節系統疾病。兩組一般資料的差異無統計學意義(P >0.05)。

1.2 方法

1.2.1 對照組

干預人員在患者病情平穩后指導其進行康復運動訓練,包括被動關節活動、橋式運動指導、上下肢功能訓練等,干預人員將每個動作進行分解指導,發放腦梗死相關知識手冊,并建立微信群,在群內發送康復鍛煉指導視頻,以供患者隨時隨地學習觀看。此外,囑咐患者家屬每日督促患者完成相關康復訓練。

1.2.2 研究組

在對照組基礎上設計標準化偏癱步道進行康復訓練。設計方案包括以下兩部分:(1)設計步道。干預人員根據正常人行走步態特點,分析行走過程中的肌肉、關節協調運動情況;然后觀察腦梗死偏癱患者步行姿勢情況,并最終設計腳掌圖案長度為28 cm,步長為60 cm,跨步長為120 cm,步寬8 cm,斜偏角6.75°。共設計20步腳掌圖案,總長9 m。步道內側腳掌外緣離墻壁25 cm。在病區走廊的兩端沿安全扶手共設置2條步道。(2)制作腳印及導語標識。根據上述步道設計腳印圖案,并設計導語標識(45×30cm),制作兩張文字貼紙標識,分別為“偏癱步道”及“一步一個腳印”,所有標識均使用PVC自粘地貼,厚度為1.04 mm,底色為綠色,文字為白色。(3)具體干預方法。干預人員評估患者偏癱下肢肌力,在評分為4級及以上后實施偏癱步道步行鍛煉。干預人員在患者各生命體征平穩,情緒穩定后,協助其穿著統一偏癱專用踝足功能矯正鞋,并指導其根據偏癱步道邁步,囑咐患者搭扶墻邊扶手以確保在行走時身體的平衡性,在患者進行行走訓練時不斷糾正其錯誤步態。鍛煉頻率為2次/d,在首日鍛煉時間為15 min/次,隨后每日鍛煉時間增加10min,最終增加至45 min/次。患者每次步行鍛煉后由干預人員記錄具體時間及步數,每日肌力情況等。

1.3 觀察指標

(1)康復鍛煉依從性。依從性優:每天均遵醫囑完成康復鍛煉;依從性良:每天訓練2次,累計訓練時間達目標50%及以上;依從性差:每天訓練1~2次,累計訓練時間不足目標50%。(2)下肢運動功能。采用Fugl-Meyer運動功能評分量表評價訓練后下肢運動功能,共7項內容,17個條目,每個條目0~2分,總分0~34分,評分越高則下肢運動功能越好。(3)肌力分級。1級:肢體無法活動,肌肉存在輕度收縮;2級:肢體無法離開床面,僅可在床上水平移動;3級:肢體可離開床面,難以抵抗阻力活動;4級:肢體可抵抗一般阻力活動,但低于正常水平。(4)生活自理能力:采用改良Barthel指數評估,包括進餐、大便控制、小便控制、修飾、用廁、吃飯、轉移、行走、穿衣、上下樓及洗澡等10項內容,總分為0~100分,0~20分為極嚴重功能缺陷,21~45分為嚴重功能缺陷,46~70分為中度功能缺陷,71~99分為輕度功能缺陷;100分為完全自理。

1.4 統計學分析

采用SPSS 22.0分析。計量資料用( )表示,t 檢驗。計數資料用n( %) 表示,χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 康復鍛煉依從性

研究組康復鍛煉依從性93.88%(46/49)優于對照組71. 43%(35/ 49)(P<0.05)。

2.2 下肢運動功能

訓練后,研究組下肢運動功能(27.02±3. 51)分優于對照組(23.97±3.74)分(P<0.05)。

2.3 肌力分級

訓練后,兩組肌力分級明顯改善,研究組1級0.0 0%(0/49)、2級6.12%(3/49)、3級14.29%(7/49)、4級79.59%(39/49)優于對照組1級10.20%(5/49)、2級16.33%(8/49)、3級24.49%(12/49)、4級48. 98%(24/ 49)(P<0.05)。

2.4 生活自理能力

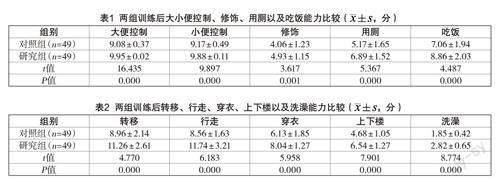

2.4.1 大小便控制、修飾、用廁以及吃飯能力

訓練后,兩組大小便控制、修飾、用廁以及吃飯能力評分明顯提高,研究組優于對照組(P<0.05),詳細數據如表1所示。

2.4.2 轉移、行走、穿衣、上下樓以及洗澡能力

訓練后,兩組轉移、行走、穿衣、上下樓以及洗澡能力評分明顯提高,研究組優于對照組(P<0.05),詳細數據如表2所示。

3 討 論

腦梗死患者發生偏癱與機體神經系統受損相關,高位中樞受損而無法有效控制低位中樞的活動力,引發神經中樞反射亢進,最終引發肌肉組群間失調,喪失平衡,因而造成姿勢異常及功能異常情況。腦梗死偏癱對患者日常生活造成極大影響,且給患者家庭及社會帶來沉重負擔。相關調查結果表明,腦梗死患者的軀干控制與其日常活動能力相關,對此類患者不僅需實施有效治療,且需指導其進行有效步行運動鍛煉,從而顯著提升其運動能力及日常生活能力。但傳統干預措施通常更注重患者患肢的功能康復訓練,而會忽視對于健肢功能的維護。在本研究中對蚌埠醫學院第二附屬醫院收治的腦梗死患者實施標準化偏癱步道進行康復訓練,取得了較好效果。

此次研究觀察到,研究組康復鍛煉依從性優于對照組(P<0.05)。表明在腦梗死患者運動康復訓練中應用自行設計的偏癱步道可顯著提升其鍛煉依從性。分析原因認為,本研究所設計制作的偏癱步道具有運動難度低、實際操作簡單、趣味性強等特點,通過設置好的步道能夠給予患者更清晰的定位,讓患者更易獲得進步的目標,患者根據干預人員記錄的步行情況能夠更直觀看到自身康復鍛煉效果情況,從而不斷提高運動康復的信心,提升其內在驅動力。此外,其他同病種的患者能夠共同參與步行訓練,互相鼓勵和支持,最終可有效提升其鍛煉依從性。此次研究觀察到,訓練后,兩組下肢運動功能評分明顯提高,肌力分級明顯改善,且研究組優于對照組(P<0.05)。表明在腦梗死患者運動康復訓練中應用自行設計的偏癱步道可有效改善患者肌力水平及下肢運動能力。分析原因認為,偏癱步道設計包括患者步行訓練及簡單認知兩部分,患者根據設計好的偏癱步道進行步行訓練能夠以正常步行替代分解動作訓練,通過健側肢體搭扶墻邊扶手逐步完成訓練可有效提升患者對肌群的控制力,從而控制步行姿勢,正確完成步行運動;通過簡單認知任務能夠幫助患者在步行運動中不斷學習正確步行姿勢,最終有效改善其肌力水平及運動能力。此次研究觀察到,訓練后,兩組生活自理能力各維度評分明顯提高,研究組優于對照組(P<0.05)。表明腦梗死患者運動康復訓練中應用自行設計的偏癱步道對提升生活自理能力具有顯著效果。分析原因認為,患者通過有效步行康復運動能夠避免創傷被動運動量不足的缺點,且步行訓練循序漸進。同時本研究所設計的偏癱步道,內側腳掌外緣相距墻面有足夠寬的距離,患者在行走時可避免碰到墻面,且步道沿走廊扶手,患者在步行運動時可隨時停靠休息,從而可充分保障患者安全,提升步行運動訓練的效果,最終促進其生活自理能力。

綜上所述,標準化偏癱步道設計應用于腦梗死患者運動康復中可提升康復鍛煉依從性,改善下肢運動功能及肌力,從而提高生活自理能力。

參考文獻

[1]張露,沈曉明.系統化康復干預方案對腦梗死患者肌力及負面情緒的影響[J].中國醫藥導報,2022,19(13):190-193.

[2]韓凍,夏文廣,張陽普,等.懸吊訓練結合鏡像療法對腦梗死患者下肢平衡功能的康復效果[J].神經損傷與功能重建,2021,16(4):234-236.

[3]李昭瑩,李炯偉,楊然,等.調督舒筋手法聯合康復訓練對腦梗死患者軀干功能及血管新生因子的影響[J].天津中醫藥,2022,39(12):1526-1531.

作者簡介

李丹,本科,護師,研究方向為腦梗死護理。

(責任編輯:劉憲銀)