依托鄉土資源的項目式學習案例初探

——以“顧渚村的前世今生”為例

余書涵

(東北師范大學 地理科學學院,吉林 長春 130024)

一、引言

基于建構主義的項目式學習(PBL)最早緣起于西方,注重引導學生在現實情境中主動進行問題探究,并在這一過程中完成學科核心課程知識、理念的建構。[1][2]一次成功的項目式學習可以極大激發學生的學習熱情,調動學生自主解決問題的積極性,在搜集資料、辯證思考、動手實踐的過程中培養學生多重能力。

鄉土資源是指學生所在地區教學資源的總和,包括當地的河流山脈、民俗文化等。[3]鄉土資源來源于現實情境,可以體現不同時空條件下多重地理要素之間的交互作用,因而具有復雜性、動態性、系統性、時代性的特征。通過對鄉土資源特點、功能、形成過程、發展機制等原因的探析可以有效培育學生的綜合思維能力。[4]此外,鄉土資源貼近學生的日常生活,是學生長期接觸、易于理解和接受的學習材料,有助于學生在現實情境中切實理解人地關系的演變,由此培養學生的人地協調觀與地理實踐力。《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》尤為注重學生核心素養的培育,因而項目式學習等綜合性活動受到廣大教師的關注。基于此,本文以村莊的發展演變、復興作為主線,以項目式學習作為抓手,通過創設情境、問題驅動等方式增強浙北地區學生對家鄉的認知和了解。

二、教學目標

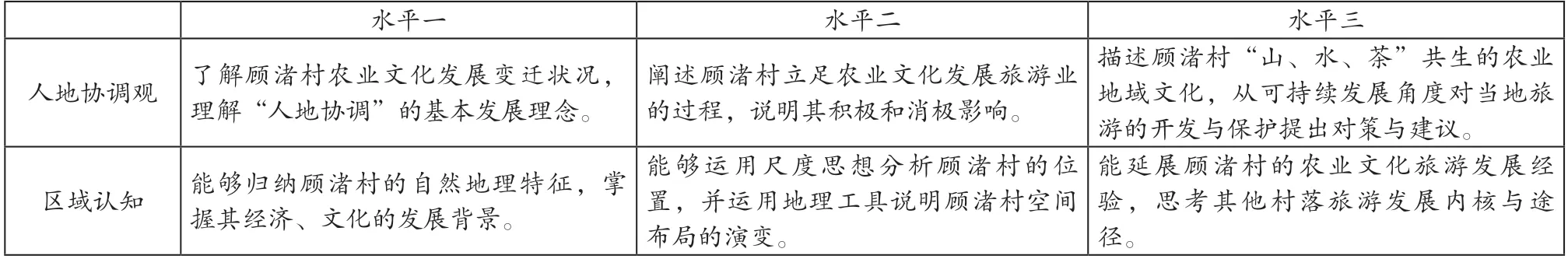

基于浙江省顧渚村的自然、人文環境及發展特點,整合相關的地理教學內容,圍繞必修《地理2》“農業區位因素”,以及選擇性必修3《資源、環境與國家安全》“旅游對于區域發展的意義”進行教學設計,分別對應課標要求“分析農業區位因素,并說出其主要形成特點”“能夠描述人文地理事物的空間現象以及變化”“結合實例,分析旅游業對于區域經濟、社會、文化發展的帶動作用”“通過探究有關人文地理學問題,了解地理信息技術的應用”。本文的教學目標如下。

通過查閱專題地圖、資料等,了解顧渚村的整體狀況,體會自然環境的整體性,分析當地適合茶葉種植的原因。結合現場調研以及教師從地圖網站上獲取的相關信息,分析當前顧渚村的整體空間布局特征。

通過歷史文獻查詢、現場觀摩制茶等,理解當地的歷史文化,并梳理歷史遺留下來的相關設施、建筑,總結農業發展對顧渚村的影響。

結合教師提供的學習支架,以及小組共同搜尋的資料,分析當地旅游發展的原因并梳理旅游發展的積極與消極影響。結合當地的旅游資源分布特點及位置,設計不同主題的游覽線路。

從人地關系的角度,思考應如何實現顧渚村旅游產業的可持續發展。小組共同梳理實地調研過程中發現的問題,總結成文并遞交給顧渚村景區辦。

三、基于鄉土資源的項目式學習流程

項目式學習遵循確立項目主題、設計分工任務、進行項目探究、評價項目成果等形式展開。

1.確立項目主題

在城市化、工業化進程不斷推進的背景下,許多村莊通過發展鄉村旅游實現了鄉村振興。顧渚村原先是一個普通的農業村莊,通過發展鄉村旅游成為國家首批“鄉村旅游重點村”。顧渚村的鄉村旅游發展具有榜樣示范作用。幾乎所有學生都到訪過顧渚村,甚至部分學生曾經居住于顧渚村,對顧渚村十分了解。師生在課堂上簡要總結顧渚村的發展歷程,討論后一致同意將其作為項目式學習的主題。

2.設計分工任務

教師從自然地理因素以及社會經濟因素兩個方面梳理顧渚村的主要信息,綜合考慮當地不同階段的產業、文化等因素創設情境,將顧渚村劃分為前世、今生兩個階段,并進行地理教學內容的整合。在“顧渚村的前世”階段,關注影響顧渚村農業發展的重要因素,以及相關農業文化和建筑。“顧渚村的今生”教學重點則是強調當地適宜進行旅游發展的主要因素,引導學生通過實地調研思考應如何實現旅游可持續發展。

以學習共同體的形式將班內學生分為五個小組。在教師的引導下,分批次完成布置的四個項目任務。為更好地把握項目推進力度,在每組中推選出一個具有責任心、領導力的組長,讓其帶領組員進行更細致的項目分工,以保證各個項目的順利完成。

3.進行項目探究

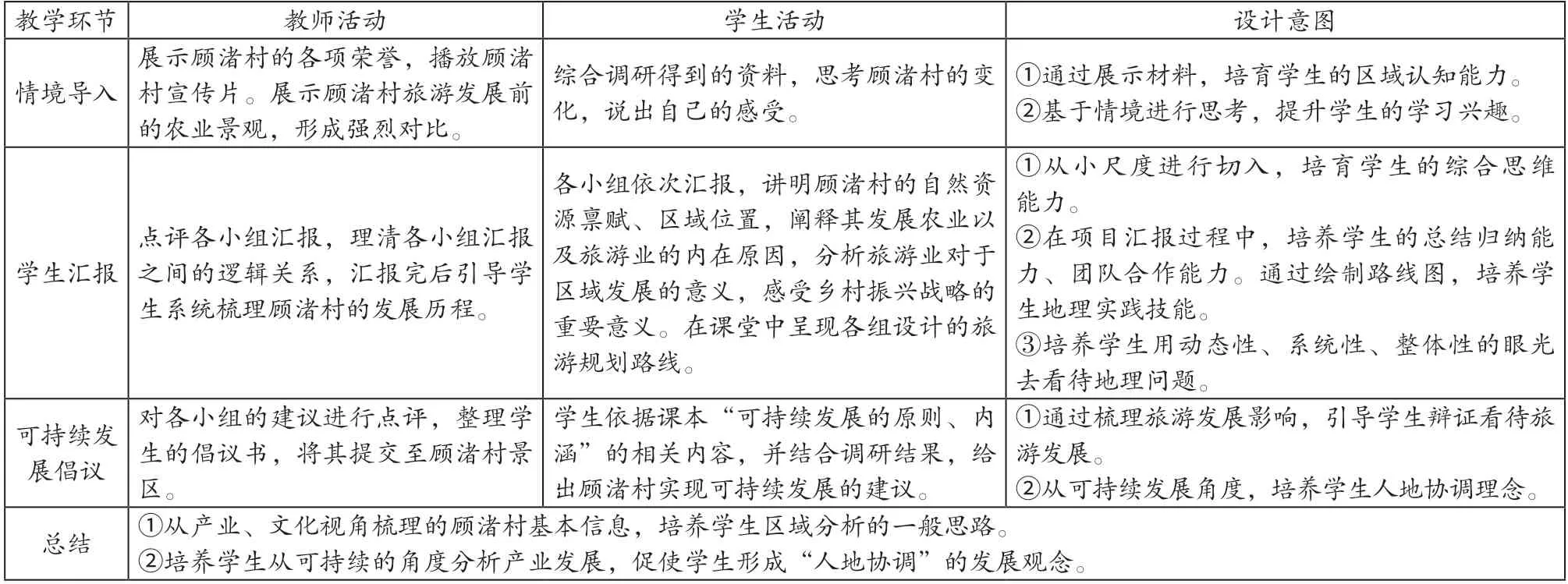

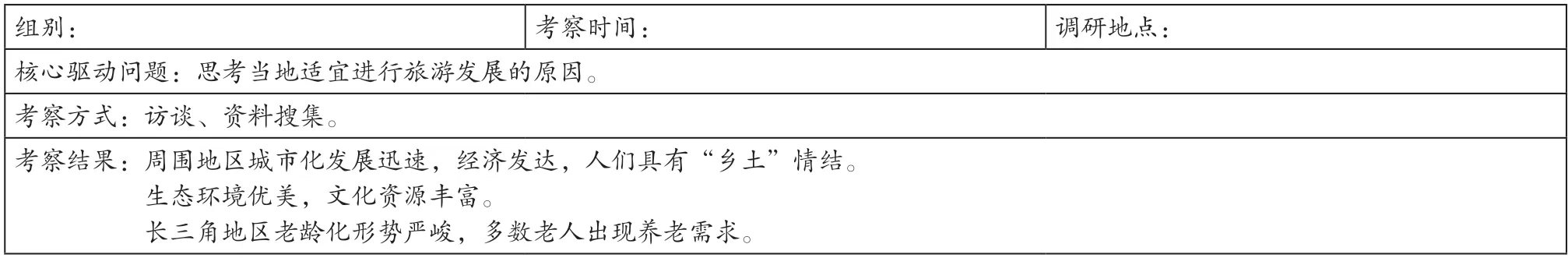

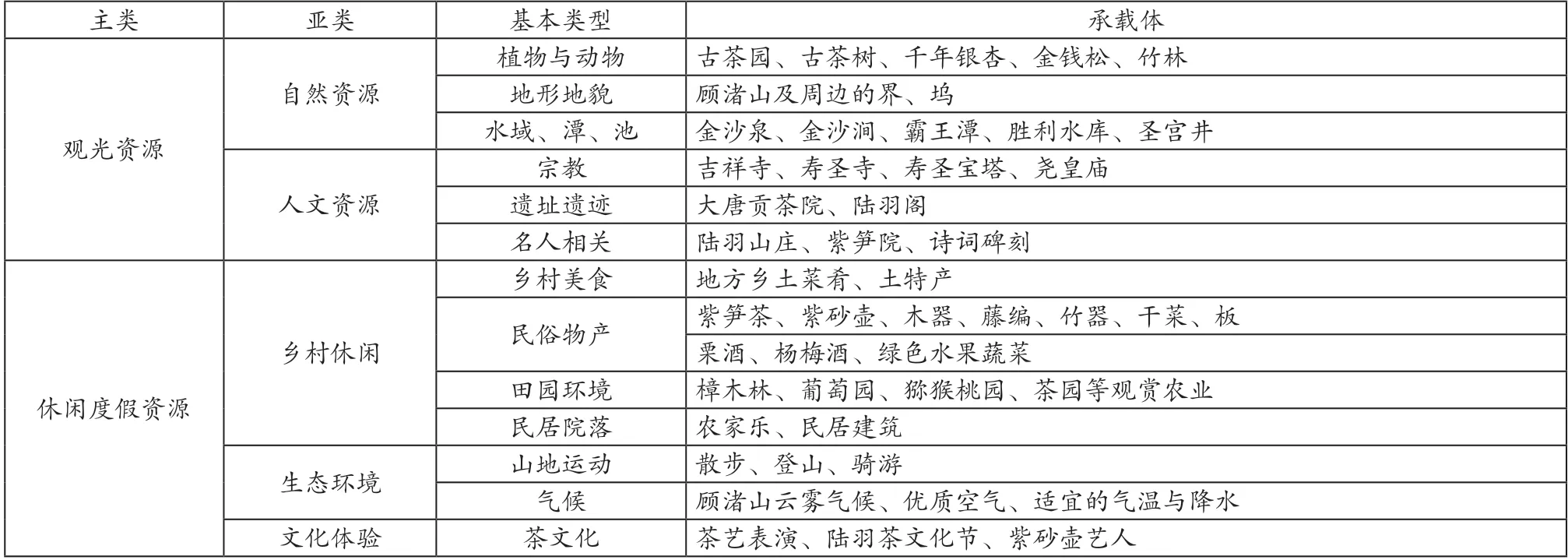

項目探究主要分為實踐調研探究與課堂展示探討。調研內容圍繞教學目標展開,從顧渚村的前世、今生兩個視角進行切入(見表1)。課堂展示圍繞學生的調研內容以及項目學習成果(見表2)。為建立適宜的學習支架,教師發布相應的任務清單(見表3),輔助學生建立顧渚村地理信息空間數據庫(見圖1)以及顧渚村內部的旅游資源分類表(見表4)。

圖1 顧渚村土地利用變化圖

表2 顧渚村的前世今生課堂教學設計

表3 地理實踐記錄表(示例)

表4 旅游資源分類表

4.評價項目成果

在實踐性較強的地理課程教學中,評價是實現提升學生地理學科核心素養的關鍵環節。本文分別采用終結性與過程性方式對項目式學習成果及學生的地理學科核心素養進行評價(見表5)。項目式學習成果主要以顧渚村旅游路線設計、發展倡議書形式進行呈現,采用學生自評、組內評價、組間評價以及教師評價的綜合評價方式。其中學生評價占比30%,組間、組內評價占比40%,教師評價占比30%。通過綜合評價對學生的調研能力、學科推理等能力進行測度,促成學生對當前問題的反思與改進,同時,該評價著重體現“教—學—評”的一致性。

表5 “顧渚村的前世今生”課程地理核心素養評價

四、總結與反思

1.加強對鄉土資源的篩選與利用

鄉土資源蘊含中華民族的文化基因,是具有地方特色的地理教學資源。課堂實踐發現,基于鄉土資源的教學可以有效增強學生的學習興趣,激發其自主學習意識,提高其地理實踐技能。因此教師應當在研讀高中地理課程標準的基礎上,深入挖掘地方特色鄉土資源,秉承科學性的原則篩選鄉土資源。結合新型城鎮化、鄉村振興、碳中和等國家戰略,引導學生關注中國的大政方針,培養學生的社會責任感。

2.實現項目式學習與傳統課堂教學的融合

項目式學習與傳統教學的主要區別在于項目式學習可以通過某一具體的課題的研究整合地理教材內容,突破學生的思維界限,培養學生主動思考、創新等能力。為更好實現項目式學習與傳統課堂教學的融合,教師可以通過更新教學組織方式、學習項目式學習理論等方式提高對項目式學習的指導能力,在此基礎上總結教學經驗與智慧,創造性地開展活動。

3.深化項目式學習與地理信息技術、大數據等的融合

近年來,隨著大數據及人工智能時代的到來,在項目式學習中融合相關數據、模型也是未來地理教學的重要發展方向,采取該類型研究方法也有助于幫助學生從宏觀上理解地理問題。對于學生而言,了解并掌握諸如ArcGIS、Python等軟件有助于提升學生的科學能力,從而提升其地理實踐技能。