基于POI數據的贛江南昌段岸線“三生”功能識別與空間格局研究

黃詩琳 羅志軍

摘 要:“三生”功能的識別和劃分為岸線資源保護利用和跨江城市發展提供參考和依據。本文以贛江南昌段為例,利用POI興趣點數據,采用GIS 空間分析法對城市岸線的“生產、生活、生態”功能區進行識別與劃分。結果表明:空間分布上,南昌城市岸線空間結構差異較大,贛江干流空間功能型較強,呈中間多、兩頭少的空間格局,贛江中支、北支、南支空間功能型較弱,呈散點式的空間格局;數量特征上,“三生”功能區主要以生活、生產功能區為主,生態功能區比例最小,混合功能區極少;聚類特征上,“三生”功能區的集聚程度大小依次為生活功能區、生產功能區、生態功能區。據此提出以“三生融合”為發展目標構建水- 岸- 人關系景觀格局、重塑岸線多層次風貌、加快岸線功能轉型、推動區域綠色發展等提升南昌市城市岸線空間格局的對策建議,為打造南昌“一江兩岸”最美城市岸際線提供參考和依據。

關鍵詞:POI 數據;城市岸線;三生空間;功能識別;空間格局

中圖分類號: X321 文獻標志碼:A 文章編號:2095-1329(2023)03-0119-06

岸線資源是河流兩側及湖泊、海洋沿岸一定區域范圍內的陸地和水域空間[1],在沿岸城市經濟社會發展和生態環境建設中具有重要的支撐作用。隨著工業化和城市化的發展,人類對河流的利用方式更是多種多樣,跨江城市對岸線的依賴程度不斷提高,岸線利用的不合理分布和無序開發導致了岸線保護與開發利用的沖突日益嚴重[2]。

自黨的十八大以來,中央始終高度重視生態文明的建設。“三生”空間發展要義被首次提出,要求城市空間應當集約有效、宜居宜業、山清水秀[3],為實現城市岸線資源的高質量發展提供了戰略引領和評價標準。目前,劃定“三生”功能區主要有兩種方法。一種是定性分析方法,通過對現有土地利用數據進行分類合并劃分,操作簡單,但獲取數據難度相對較大。另一種是定量分析方法,即通過土地空間功能價值計量方法構建“三生”功能測度體系,通過對不同土地主導的“三生”功能測量值加以分類,具有精度高的特點,但數據復雜,研究難度大。通過文獻整理發現,“三生”功能劃分在宏觀尺度上研究應用的相對較多,而在微觀尺度識別中對于土地利用功能單一的“三生”功能區來說,僅借助土地利用數據的分類合并難以確保數據的準確性。相比于傳統數據如國土調查數據、遙感衛星數據,POI 數據具有樣本數量多、覆蓋范圍廣、更新頻率快、獲取途徑便捷的獨特優勢。隨著數據化時代的普及,POI 數據現已被廣泛應用在識別城市功能區[4-5]、確定城市邊界[6-7]、格局優化[8]等方面,以及對沈陽中心城區的POI 數據進行生態空間廊道識別及空間布局優化[9];以煤炭資源型城市為例,對河岸帶的POI 數據進行三生功能解譯[10];基于濱水區兩岸POI 數量與多樣性,作為計算濱水區兩岸均衡度綜合評價指標的依據[11]。

POI 數據包含大量生產、生態、生活功能等信息,具備有效快速地識別城市用地主導功能的優勢。本文將POI數據運用到城市岸線研究,以贛江南昌段為例,以保護生態、合理利用、發展經濟為研究目標,構建“相關度—面積評分”權重模型,對贛江南昌段岸線的“三生”功能進行識別,明晰其城市岸線資源生產、生活以及生態功能的空間集聚特征,合理劃分河流岸線功能區,并提出城市岸線空間格局提升策略,為打造南昌“一江兩岸”最美城市岸際線提供一定的參考價值,為南昌城市岸線資源的有效保護、合理利用與科學管理提供方法支撐,并為深入實施強省會戰略、推動南昌高質量跨越式發展提供參考。

1 研究區概況與數據來源

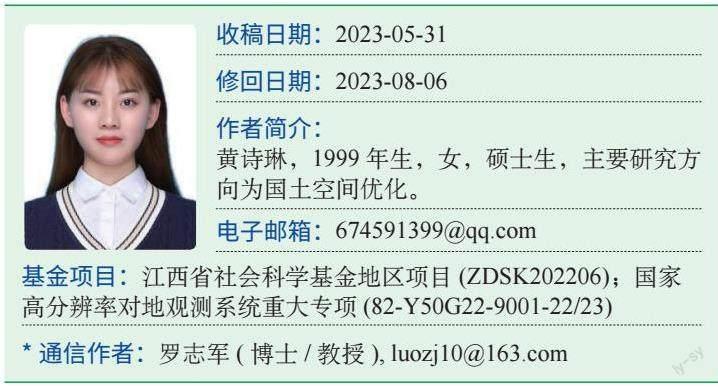

1.1 研究區概況

南昌市地處江西省中部偏北,贛江、撫河的下游,毗鄰鄱陽湖,是長江中游地區重要的中心城市,也是贛江下游尾間地區的主要城市。境內河流、湖泊眾多,地理位置獨特,岸線資源豐富[12],是一座具有特色的濱江濱湖歷史文化古城。贛江是長江主要支流之一,是江西省最大河流,由南至北縱貫全省,流經江西省6 市44 縣( 區),最后匯入鄱陽湖。根據《長江保護法》和贛江南昌段岸線資源情況,結合河湖劃界范圍,沿贛江兩岸各向外延伸1km 得到研究區范圍,面積約619.78 km?,包括南昌市河湖劃界范圍內的贛江干流以及贛江中支、北支、南支,如圖1 所示。

1.2 數據來源

本文從地理空間數據云等平臺獲取基礎地理、遙感影像、水系等數據,土地利用數據、河湖劃界范圍來源于自然資源部門和水利部門。通過網絡爬蟲技術爬取高德地圖2022 年南昌市POI 數據,共捕獲POI 數據25633 條。每條數據中都包含了名稱、地理位置、經緯度、大類和小類等屬性信息。

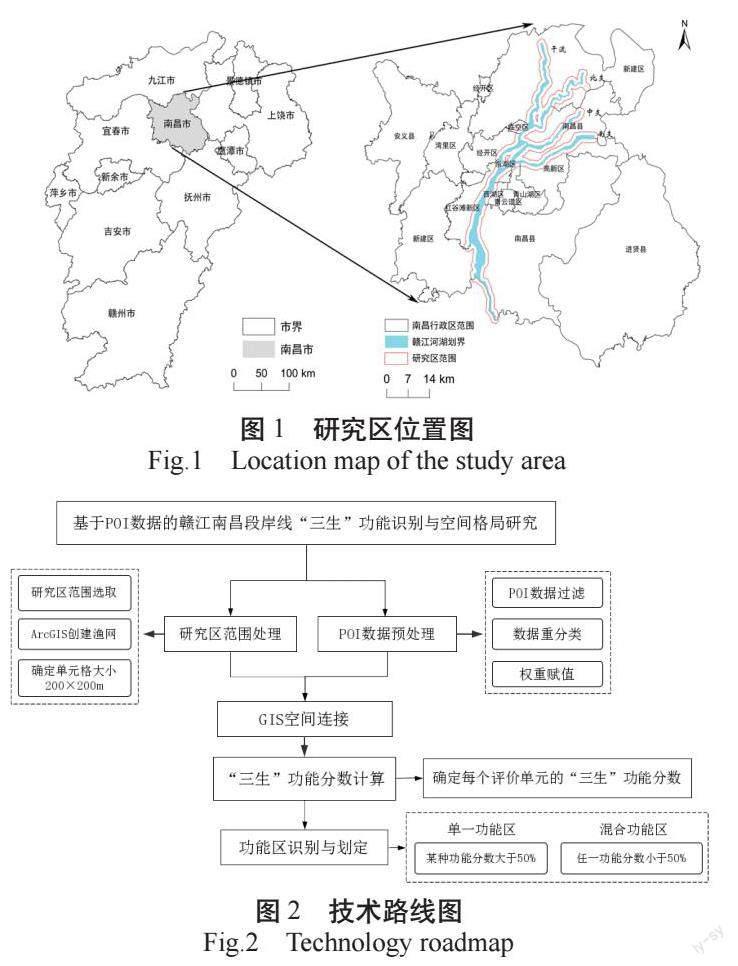

2 研究過程與方法

本文研究過程主要包括POI 數據預處理、研究區范圍處理、GIS 空間連接、“三生”功能分數計算、功能區識別與劃定等5 個步驟。具體研究技術路線如圖2 所示。

2.1 POI 數據預處理

POI 數據預處理包括POI 數據過濾、數據重分類、權重賦值3 個步驟。

(1)POI 數據過濾

首先要將研究相關度低的POI 數據進行剔除,例如自動存取款機、公共廁所、公交站臺、共享充電寶等功能影響不顯著的POI,最終保留24314 條POI 數據。

(2)POI 數據重分類

根據“三生”功能的基本內涵及《城市用地分類與規劃建設用地標準》(GB 50137-2011),以研究水—岸—人關系為切入點,對POI 數據進行歸類,分為7 個大類,16 個小類[13]。① 生產功能,用于生產經營管理活動,為人類提供基本的物質資料。本文生產功能區具體包括工業、物流倉儲、交通運輸、公司企業以及政府公共管理用地。② 生活功能,是人類實現自我生存和發展的主要功能,是生產功能和生態功能追求的目標。生活功能區是指人們居住、消費和娛樂的場所,具體對應商業服務用地、醫療用地、科教文化用地、居民住宅區等。③ 生態功能,是生活、生產功能的基礎,為人類提供生態產品和服務,具有重要的支撐作用和約束作用。本文生態功能區主要是指公園綠地、風景名勝區。

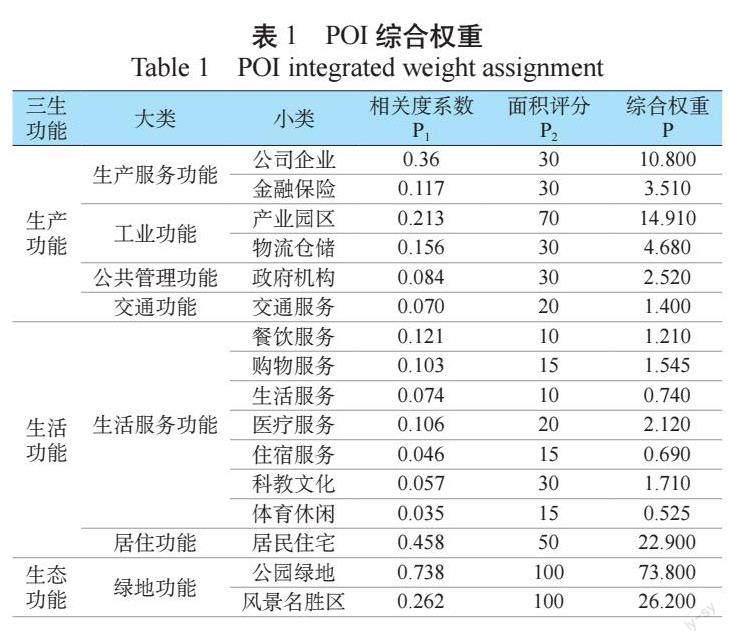

(3)POI 數據權重賦值

對有效的POI 數據進行權重賦值。POI 數據是點數據,其中不包含所代表地理實體的形狀特征和面積屬性,但事實上,不同類型的POI 數據在占地面積上會存在一定的差異。如果單純地用POI 的數量來確定一個空間的功能性質,結果則會與實際情況大相徑庭。因此,為了更有效地識別“三生”功能,本文對不同類型的POI 數據進行加權賦值,選取相關度和面積評分兩項加權指標。相關度是指各個類型POI 數據與不同“三生”功能的相關程度,面積評分是指各個類型POI 數據的地表實體的平均面積大小。首先采用層次分析法得出相關系數P1,再根據各類用地的平均面積大小,確定各類POI 的面積評分P2(分值:0~100),最后將相關度系數P1 和面積評分P2 進行疊加計算,以此得到POI 綜合權重,如表1所示。

式中:i C 是評價單元第i 類功能的得分比例,i Q 是網格單元第i 類功能的權重,3 表示生產、生活、生態三種功能。若某一評價單元的功能得分比例大于50%,則劃為該功能的單一功能區;若某一評價單元的功能得分比例均小于50%,則為混合功能區,并取得分比例較高的兩種功能區為主,例如:生產—生活功能區。

3 結果分析

3.1 生產功能區分布

在生產方面,通過對公司企業、物流倉儲、產業園區、政府機構、金融保險、交通服務等6 個POI 小類爬取有效數據6794 條,并對每個評價單元的生產功能值進行可視化分析。結果顯示(圖3a),南昌城市岸線生產功能沿贛江兩岸呈條帶狀分布,整體分布較為廣泛,主要集中在贛江干流兩岸,分散在支流兩岸,且河流匯集處分布較為密集。從具體位置上看,南昌市贛江兩岸的生產功能區主要位于中部紅谷灘區、西湖區、高新區、東湖區和經開區,呈帶狀連片分布;其中紅谷灘區和西湖區生產功能值較高,主要以政府機構、金融保險、公司企業為主;高新區和東湖區生產功能分布較廣,經比對,與產業園區、物流園以及碼頭等主要對外交通設施用地的分布情況相符。

3.2 生活功能區分布

在生活方面,POI 分類體系中主要分為生活服務功能和居住功能兩大類。以南昌市行政區界為范圍,通過高德地圖爬取有關生活功能的8 小類POI 數據,共獲得有效數據20021 條。通過空間連接分析得到生活功能區分布圖。由圖3b 可知,南昌城市岸線生活功能區主要集中在南昌主城區和中心鎮岸線,沿贛江干流中游兩岸呈聚集分布。由于受人口、區位、社會經濟等因素的影響,生活功能較強的地區主要分布在近年經濟發展速度較快的紅谷灘新區以及西湖區、東湖區兩大老城區,其周邊的商業服務、休閑娛樂以及公共服務配套設施較為完善,生活相對便利。由于贛江干流上下游、以及其他支流周邊仍有大量的農村居民點,且距離城市中心區較遠,導致其河流岸線的生活功能相對較弱。

3.3 生態功能區分布

在生態方面,在POI 分類體系中,生態功能分為公園綠地和風景名勝區兩個小類,通過爬取得到生態功能POI 有效數據共255 條。經可視化分析可知(圖3c),南昌城市岸線生態功能區呈中心聚集分布,主要分布在紅谷灘區和西湖區,零星分布在高新區和東湖區。南昌城市公園綠地主要位于贛江西岸,從北至南有鳳凰州市民公園、贛江市民公園、九龍湖濕地公園等。隨著社會經濟的發展和城市建設用地的擴張及人口的大量增長,生態功能區被擠占的現象凸顯,相對于生產、生活功能,南昌城市岸線生態功能尤為薄弱,功能差異化明顯。在遠離中心城區的贛江上下游有大量工業聚集,其生產建設對河流岸線的生態功能影響較大,因此其生態功能遠遠低于中心城區,河流岸線間生態功能的整體性和景觀功能連通性不足[10]。

3.4 “三生”功能分布格局

南昌城市岸線“三生”功能區共有六類,包括單一功能區(生產功能區、生活功能區、生態功能區)和混合功能區(生產—生活功能區、生產—生態功能區、生活—生態功能區)。經過疊加南昌城市岸線“三生”功能區,可得到“三生”功能空間分布格局圖(圖3d)。從空間分布來看,受自然、社會等條件影響,南昌城市岸線空間結構差異較大,贛江干流空間功能型較強,呈“中間多、兩頭少”的空間格局,支流空間功能型較弱,呈散點式的空間格局。通過比對南昌市土地利用現狀,分析其原因在于贛江支流存有大量永久基本農田以及部分未利用地尚未開發。此外,研究范圍內還存在大量無數據區域,經比對其土地類別主要為水域、一般農用地、基本農田、林業用地等。

從數量結構來看,岸線“三生”功能區以生產、生活功能區為主,分別占比為49.75%、44.52%;生態功能區占比明顯偏低,僅占5.14%;混合功能區占比約為0.6%,表明南昌城市岸線“三生”功能割裂問題凸顯,缺乏融合發展。另外,岸線生態功能遠遠低于生產、生活功能,分析其生態功能區分布少的原因主要為:(1)隨著城市化進程的加快,大量河段岸線用于生產功能,嚴重忽視了岸線生態功能的重要性;(2)大范圍偏遠地區岸線利用程度很低,甚至未被利用。

3.5 “三生”功能區集聚特征

本文通過ArcGIS 平均最鄰近分析,以輸出參數來反映“三生”功能區的集聚特征,具體見下表2。當期望平均距離大于平均觀測距離,空間分布視為聚集型,反之則將其視為離散型。若最鄰近指數小于1,空間分布視為聚集型,反之則空間分布視為離散型。

由表可知,南昌城市岸線生產功能區、生活功能區和生態功能區的最鄰近比率均小于1,說明其空間分布類型均為聚集型,集聚程度大小依次為“生活功能區>生產功能區>生態功能區”。

混合功能區最鄰近比率最高,為1.20,說明該類功能區分布較為離散。

4 南昌一江兩岸“最美岸際線”空間格局提升策略

4.1 以“三生融合”為發展目標構建水—岸—人關系景觀格局

南昌城市岸線“三生”功能混合區分布極少,且相對較為分散,反映出南昌城市岸線“三生”功能融合度太低,連貫性不足的問題。由此,應大力推動三生融合發展,以生態健康、自然和諧為原則,落實國土空間規劃的“山水林田湖草”全要素管控[15]。一是依托鄱陽湖自然核心區,充分利用贛江流域周邊地帶,憑借臨近河邊的優勢,發展成為贛江下游糧食生產區,實現河水對農田的有效灌溉,融合生產、生活和生態功能發展,協調“水—岸—人”之間的關系,實現人與自然和諧共生的科學管控。二是將城市和生態功能融合到農業空間中去,引導鄱陽湖濱農業地區發展成為候鳥備選棲息地,贛江周邊的城郊特色農業地區開發成為郊野公園,城邊長期穩定利用耕地打造成都市田園區,形成贛江流域優質高效的生態農業空間。同時,須立足當地實際,改變水、岸、人關系割裂、“三生”對立的空間格局。通過工業騰退、空間重組等手段,優化城市內部格局、擴大城市發展容量,解決生產空間、生活空間、生態空間的矛盾問題,構建南昌城市岸線大生態格局[16]。

4.2 分區施策,塑造岸線多層次風貌

以河流岸線功能區劃分為基礎,通過分區施策,塑造岸線多層次風貌,提升贛江濱水空間活力,激活帶動贛江文旅融合發展片區。一是以贛江為核心,組織濱水景觀空間,在濱水及腹地空間形成多層次的公共服務體系,構筑“一江三河十湖”的水系網絡,引導濱江界面營造,實現中心城區段濱水空間全線貫通。二是合理利用贛江及其支流現有水道資源,建設特色贛江濱水文化休閑綠道。依托贛江市民公園和“一江兩岸”文化,以揚子洲、鳳凰洲、紅谷灘、九龍湖為核心區域作為四大重點發展戰略支撐,打造贛江一江兩岸“最美南昌岸際線”,續寫贛江秋色,塑造時代畫廊[17]。三是與贛江風景帶相融合,以滕王閣景點及一江兩岸的夜景為基礎,發展人文、旅游業等相關行業,全面提升“一江兩岸”景觀設計,整體性提升親水空間、親人空間,形成既有視覺沖擊又有南昌特色的贛江人文風情長廊。同時,還需綜合考慮不同功能岸線之間以及岸線保護與開發之間的耦合關系,將沿岸生活區與岸線開發區相互融合,形成沿江城市不同功能空間之間的良性互動[18]。

4.3 加快岸線功能轉型,推動區域綠色發展

一是堅持創新引領,大力發展綠色低碳生態環保產業。將生態優先、綠色發展的理念融入到現代產業體系中來,構建以綠色環保工業、戰略新興產業、高新技術產業為主的產業體系。優化贛江沿岸產業布局,對沿江1km 范圍內的化工業搬遷和清退,并對臨岸周邊新建具有污染性的工業企業進行嚴格限制。二是在國家政策的引導下,與現代化海港城市相適應,以當地龍頭企業、重點項目為依托,建設南昌港為區域性水運物流樞紐,推動鄰港產業鏈聚集,構建鄰港產業集群,并加速對傳統工業和主要工業的職能轉變,加快新舊動能轉化,大力發展戰略性新興產業,淘汰落后產能[19]。三是在不破壞生態系統平衡的基礎上,促進生態農業和生態旅游業的之間良性互動,以自然和文化資源為依托,發掘當地資源優勢,優化自然資源配置,推動生態和諧的農旅產業協調發展,促進水、土地、能源等資源的高效利用。統籌融合生產、生活、生態三大空間,挖掘南昌梅嶺優美的自然環境與豐富的植物資源,建設南昌梅嶺城市中央公園,精選生態旅游觀光線路,將其打造成集生態旅游、康養度假、農業觀光與采摘等主題于一體的山水田園休閑區。

5 結論與討論

本文以贛江南昌段為例,基于POI 數據對城市沿江兩岸地帶的“三生”功能進行識別,采用網格單元劃分法和GIS 空間分析方法,對每一個評價單元進行“三生”功能分數值的測算,進而合理劃分河流岸線功能區,有助于人們更加清晰、直觀地了解城市岸線的空間功能結構。主要研究結論如下:(1)空間分布上,南昌城市岸線空間結構差異較大,贛江干流空間功能型較強,呈“中間多、兩頭少”的空間格局,贛江中支、北支、南支流空間功能型較弱,呈散點式的空間格局。(2)數量特征上,南昌城市岸線“三生”功能區主要以生活、生產功能區為主,生態功能區比例最小,混合功能區極少。(3)聚類特征上,南昌城市岸線“三生”功能區的集聚程度大小依次為“生活功能區>生產功能區>生態功能區”。(4)結合南昌城市“三生”功能分布格局,以研究水—岸—人關系為切入點,提出城市岸線空間格局提升策略,以“三生融合”為發展目標構建水—岸—人關系景觀格局;分區施策,塑造岸線多層次風貌;加快岸線功能轉型,推動區域綠色發展,為打造南昌“一江兩岸”最美城市岸際線提供一定的參考價值。

鑒于數據的有限性和時效性,本文研究內容僅基于岸線資源現狀,要進一步完善對城市岸線功能分區的研究,還應結合多源數據,如規劃數據、遙感數據等,從而提高功能識別精度。同時,在后續研究中,還可以結合岸線相關評價和保護利用規劃,對岸線進行空間管控分區,并有針對性地提出南昌市岸線資源有效保護與合理利用的對策建議,為城市岸線的有效保護與科學管理提供參考。

參考文獻(References)

[1] 段學軍, 王曉龍, 鄒輝, 等. 長江經濟帶岸線資源調查與評估研究[J]. 地理科學,2020,40(1):22-31.

DUAN X J, WANG X L, ZOU H, et al. Investigation and evaluationof coastal resources in the Yangtze River Economic Belt[J]. ScientiaGeographica Sinica, 2020,40(1):22-31.

[2] 顧明光, 龔日祥, 盧成忠, 等. 杭州灣岸線變遷與城市規劃建設[J]. 上海地質,2008,29(4):24-29.

GU M G, GONG R X, LU C Z, et al. Evolution of the coast lineof Hangzhou Bay and urban planning construction[J], ShanghaiGeology, 08,29(4):24-29.

[3] 馬海濤, 趙西梅. 基于“三生空間”理念的中國特色小鎮發展模式認知與策略探討[J]. 發展研究,2017(12):50-56.

MA H T, ZHAO X M. Discussion on the development modecognition and strategy of small towns with Chinese characteristics based on the concept of “three-life space” [J]. DevelopmentResearch, 2017(12):50-56.

[4] 李娜, 吳凱萍. 基于POI 數據的城市功能區識別與分布特征研究[J]. 遙感技術與應用,2022,37(6):1482-1491.

LI N, WU K P. Research on identification and distributioncharacteristics of urban functional area based on POI data[J]. RemoteSensing Technology and Application, 2022,37(6):1482-1491.

[5] 溫曉詣, 劉婷婷, 陶世杰. 基于人文需求的” 三生” 空間管控策略探討—— 以云南省紅河州為例[J]. 上海國土資源,2022,43(3):49-54,85.

WEN X Y, LIU T T, TAO S J. Discussion on the management andcontrol strategy of production-living-ecological space based onhumanistic needs: Take Honghe Prefecture of Yunnan Province asan example[J]. Shanghai Land & Resources, 2022,43(3):49-54,85.doi:10.3969/j.issn.2095-1329.2022.03.009.

[6] 王琪, 王仁靖, 劉曉霞. 基于零售商業POI 的城市建成區邊界識別方法及實證研究[J]. 現代城市研究,2022(12):59-64.

WANG Q, WANG R J, LIU X X. An empirical study on urbanbuilt-up area boundary identification based on retail POI[J]. ModernUrban Research, 2022(12):59-64.

[7] 劉金花, 張家瑋, 賈琨. 基于POI 數據的中心城區邊界識別與空間格局優化[J]. 城市發展研究,2021,28(6):74-83.

LIU J H, ZHANG J W, JIA K. Boundary identification and spatialpattern optimization of central urban area based on POI data[J].Urban Development Research, 2021,28(6):74-83.

[8] 許偉. 多功能視角下的上海市岸線資源適宜性評價研究[J]. 上海國土資源,2016,37(1):14-18,23.

XU W. Suitability evaluation of the coastline resources in Shanghaifrom a multifunction perspective[J]. Shanghai Land & Resources,2016,37(1):14-18,23..

[9] 戰明松, 朱京海. 基于POI 數據的特大城市生態空間廊道識別與空間布局優化研究——以沈陽市中心城區為例[J]. 中國園林,2021,37(10):112-117.

ZHAN M S, ZHU J H. Spatial corridor identification and spatiallayout optimization of megacities based on POI data: a casestudy of Shenyang City[J]. Chinese Landscape Architecture,201,37(10):112-117.

[10] 常江, 錢尤馨, 顧思浩, 等. 基于POI 數據的河岸帶“三生”功能解譯與空間格局分析[J]. 安全與環境學報,2022,22(5):2890-2899.

CHANG J, QIAN Y X, GU S H, et al. Interpretation and spatialpattern analysis of riparian zone based on POI data[J]. Journal ofSafety and Environment, 2022,22(5):2890-2899.

[11] 劉宙. 城市濱水區兩岸均衡度發展量化評估模型研究[J]. 南方建筑,2021(6):22-31.

LIU Z. Quantitative evaluation model of balanced developmentat two sides of an urban waterfront area[J]. South Architecture,2021(6):22-31.

[12] 鄧彤, 羅志軍. 基于GIS 的城市岸線資源生態敏感性評價研究——以南昌市為例[J]. 上海國土資源,2023,44(2):69-75.

DENG T, LUO Z J. Evaluation of ecological sensitivity of urbanshoreline resources based on GIS with Nanchang as a case study[J].Shanghai Land & Resources, 2023,44(2):69-75.

[13] 寧曉剛, 劉婭菲, 王浩, 等. 基于眾源數據的北京市主城區功能用地劃分研究[J]. 地理與地理信息科學,2018,34(6):42-49.

NING X G, LIU Y F, WANG H, et al. A study on functional landallocation in the main urban area of Beijing based on multi-sourcedata[J]. Geography and Geo-Information Science, 2018,34(6):42-49.

[14] 梅思雨, 李本智, 易海軍, 等. 快速城市化區域的三生空間沖突時空演化特征分析[J]. 上海國土資源,2022,43(3):55-60,98.

MEI S Y, LI B Z, YI H J, et al. The spatio-temporal evolutioncharacteristics of spatial conflict between production-livingecologicalspaces in rapidly urbanized regions[J]. Shanghai Land &Resources, 2022,43(3):55-60,98.

[15] 張捷. 簡論市級國土空間總體規劃編制中的總體城市設計——以西寧市為例[J]. 城鄉規劃,2020(5):56-64.

ZHANG J. On the overall urban design in the overall planning ofmunicipal land space: a case study of Xining City[J]. Urban andRural Planning, 2020(5):56-64.

[16] 朱凌宇, 王守紅, 何榕, 等. “三生融合”視角下江淮生態大走廊水生態文明建設初探——以揚州為例[J]. 環境與可持續發展,2021,46(4):58-63.

ZHU L Y, WANG S H, He R, et al. Preliminary study on water ecologicalcivilization construction of Jianghuai ecological corridor from theperspective of “integration of three and life”: a case study of Yangzhou[J].Environment and Sustainable Development, 2021,46(4):58-63.

[17] 徐蕾. 構建大南昌都市文化和旅游圈[N]. 南昌日報,2022-04-26(005).

XU L. Construction of Nanchang metropolitan culture and tourismcircle [N]. Nanchang Daily, 2022-04-26(005).

[18] 尹昌霞, 馬仁鋒, 毛菁旭. 濱海地區三生空間沖突的時空評測及優化[J]. 上海國土資源,2021,42(2):78-84.

YIN C X, MA R F, MAO J X. Spatial-temporal evaluationand optimization of spatial conflict in ecological-productionlivingspaces of coastal region[J]. Shanghai Land & Resources,2021,42(2):78-84.

[19] 馬方凱, 王健, 徐望朋, 等. 城市水生態空間修復策略思考—— 以黃石市長江岸線綜合整治為例[J]. 水利水電快報,2022,43(1):6-10.

MA F K, WANG J, XU W P, et al. Urban water ecologicalspace restoration strategy: a case study of Huangshi YangtzeRiver coastline comprehensive remediation[J]. Journal of WaterResources and Hydropower Express, 2022,43(1):6-10.