土地依戀對農戶宅基地退出意愿的影響研究

陳振 付文鳳

摘 要:基于南京市六合區農戶調查數據,分析土地依戀對農戶宅基地退出意愿的影響,為引導宅基地有序退出,提高宅基地退出效率提供參考。研究結果顯示,地方認同因素:農戶對所在村莊歷史文化認同感和傳統習俗重視度顯著抑制了其宅基地退出意愿;社交聯系因素:農戶參與村莊集體活動的參與度、以及農戶與家人親戚、鄰居朋友交往的便捷度顯著抑制了其宅基地退出意愿;地方依賴因素:農戶對目前所在村莊和宅基地周邊的自然環境、基礎設施滿意度評價顯著抑制了其宅基地退出意愿。因此,在制定引導宅基地退出相關政策時,應采取一系列措施降低土地依戀對農戶意愿的抑制作用,一是應建立村莊文化感召凝聚機制,增強農戶村莊認同感;二是搭建村民溝通交流平臺,提高農戶與家人親戚、鄰居朋友交往便捷度;三是加強安置小區人居環境建設,完善基礎設施配套。

關鍵詞:土地管理;農村經濟;宅基地;退出意愿;農戶;土地依戀

中圖分類號:F321.1 文獻標志碼:A 文章編號:2095-1329(2023)03-0125-07

宅基地是我國農民最重要的財產之一。新中國成立以來,伴隨著經濟社會的發展變化,宅基地制度也發生了相應變遷[1-5]。學者們從不同視角將宅基地制度變遷過程劃分為不同階段,如:按照宅基地權屬性質[6]、按照土地管理體制演變[7]、按照經濟體制演變[8] 劃分。不可否認,這種形成于計劃經濟時代、帶有明顯身份性和福利性的宅基地制度在保障農民基本居住權利和農村社會穩定方面發揮了極其重要的歷史作用[9]。然而,近年來隨著我國工業化、城鎮化進程的快速推進,經濟社會發展對建設用地的需求不斷增加,僅僅依靠新增建設用地計劃指標已經遠遠不能滿足經濟社會發展的用地需求,“只增不減”的供地模式將導致建設用地規模日益逼近資源環境承載力極限。與此同時,大量農村人口持續向城鎮轉移導致廣大農村地區出現“空心化”現象,宅基地“建新不拆舊”“新房沒人住”等閑置浪費問題日益凸顯,城鎮建設用地供不應求與農村建設用地閑置浪費的矛盾成為我國土地資源配置亟需解決的問題[10]。為了解決該矛盾,黨和國家出臺了一系列政策,并在多地開展試點工作,推進宅基地制度改革。2016—2021 年連續6 年的中央一號文件都對該問題作了具體部署,提出各地可依據實際情況引導農戶自愿、有償退出宅基地,2015 年開始的“三塊地”改革試點,宅基地退出試點改革就是其中重要的組成部分。然而,從各地試點情況來看,農戶宅基地退出意愿不高、總體水平偏低是進一步深化宅基地制度改革的最大瓶頸,“如何提高農戶宅基地退出意愿?”成為各地政府和學術界關注的焦點。

目前,學術界針對農戶宅基地退出意愿的影響因素開展了大量研究,學者們試圖從農戶個人特征[11-12]、家庭特征[13-14]、資源稟賦[15-16]、分化程度[17]、收益成本[18]、風險預期[19-20] 等方面給出相應解釋,這些研究成果對各地政府制定相應政策提高農戶宅基地退出意愿具有重要的參考借鑒價值。但是縱觀已有研究,不難發現:現有文獻大多基于西方經濟學中“理性人假設”,將農戶參與宅基地退出看作是一項單純的經濟行為,過于強調農戶參與宅基地退出能夠獲得哪些收益、損失哪些成本、面臨哪些風險等,而忽視了農戶個體文化、認知和情感等“感性”因素的影響。實際上,受幾千年傳統文化的影響,中國農民往往具有濃厚的故鄉情結,“安土重遷”“落葉歸根”等傳統風俗和文化氛圍造就了其對故鄉強烈的歸屬感和依戀感[21],最新的研究成果表明,由土地依戀形成的特殊人地關系能夠有效提高個體參與當地環境保護的意愿[22-24]。那么,對于故鄉的“土地依戀”是否會影響農戶宅基地退出意愿?現有文獻對這方面的實證研究還較為缺乏。鑒于此,本文擬將較為“感性”的“土地依戀”變量引入到農戶宅基地退出意愿影響因素分析,從而建立新的理論框架,探討土地依戀對農戶宅基地退出意愿的影響,為提高農戶宅基地退出意愿,促進宅基地有序退出提供參考。

1 理論分析與研究假設

何為土地依戀?土地依戀是環境心理學中的一個重要概念,其起源于地方理論(place theory),最早由Gerson 等人于1977 年提出,但其并未對這一術語作出明確的概念界定,直到1983 年,Shumaker 等人將土地依戀的概念界定為人與地之間的一種特殊情感聯系,此后學者們紛紛依據這一界定對其構成維度、形成機理和影響因素等展開了大量探討[25]。其中土地依戀的構成維度是學者們爭論的焦點,以Williams 和Roggenbuck 為代表提出的“二維理論”認為,土地依戀由“地方認同”和“地方依賴”兩個維度構成,其中“地方認同”是一種精神依戀,而“地方依賴”則是一種功能依戀[26];以Scannell和Gifford 為代表提出的“三維理論”則認為,土地依戀由“人、地方和心理過程”三個維度構成,其中“人”指產生依戀的主體,“地方”是產生依戀的客體,而“心理過程”則指人對地方產生依戀的情感經歷[23];以Chen為代表的“四維理論”倡導者認為,土地依戀由“地方認同、情感依戀、社交聯系、地方依賴”四個維度構成[27];除此之外,還有以Hammitt 和Stewart 為代表提出的“五維理論”將土地依戀按照金字塔形狀劃分為“熟悉感、歸屬感、認同感、依賴感和根深蒂固感”等五個維度[28]。

土地依戀是特定個體與特定地方之間的一種積極情感聯系,反映了人對地的接近傾向。上述學者對土地依戀構成維度的劃分雖未達成一致,但均是從不同視角闡釋了相應劃分依據,其中“三維理論”側重于土地依戀的構成要素,“五維理論”強調的是土地依戀的程度高低,而“二維理論”和“四維理論”則側重于土地依戀的性質類型。相較于“二維理論”,“四維理論”同樣是將土地依戀區分為精神依戀和功能依戀兩個層面,但其認為精神依戀反映了個體對其居住地的認同和積極情感,應進一步劃分為“地方認同”和“情感依戀”兩方面;而功能依戀反映了居住地能夠滿足個體日常社交和基本生活需求的功能,應進一步劃分為“社交聯系”和“地方依賴”兩方面,因此,土地依戀應包括“地方認同、情感依戀、社交聯系、地方依賴”四個維度。這種劃分方法顯然更能全面反映農戶個體對宅基地的積極情感聯系。綜上,本文參考Chen 提出的“四維理論”,基于精神依戀和功能依戀兩個層面,從地方認同、情感依戀、社交聯系、地方依賴等四個維度,考察土地依戀對農戶宅基地退出意愿的影響(圖1)。

1.1 地方認同

地方認同主要反映農戶對所在村莊特有印記的認同,這些特有印記包括歷史文化、傳統習俗和村民價值觀等,本文以農戶對所在村莊歷史文化認同感、傳統習俗重視度、以及村民價值觀認可度等變量表征地方認同因素。習近平總書記不止一次強調:“鄉村文化是中華民族文明史的主體,村莊是這種文明的載體”,對長期生活在農村的農民而言,宅基地退出不僅意味著居住場所的改變,更意味著村莊歷史文化的更迭與重塑。一般來說,如果農戶對所在村莊的歷史文化記憶越深、認同感越強,越不愿意退出宅基地;反之,如果農戶對所在村莊的歷史文化缺乏記憶、認同感不強,則更愿意退出宅基地[29]。其次,作為一個擁有兩千多年封建史的國家,傳統習俗對村民日常生活也有根深蒂固的影響,如果農戶對所在村莊的傳統習俗足夠重視、參與度很高,就越不愿意退出宅基地;反之則不然[30]。最后是村民價值觀,價值觀的形成受后天生活環境的影響較大,如果農戶與所在村莊其他村民具有相同的價值觀,并對這種價值觀認可度較高,越不愿意退出宅基地;反之則不然[31]。基于此,本文提出假說1:地方認同因素抑制農戶宅基地退出意愿。

1.2 情感依戀

情感依戀主要反映農戶對其長期居住的村莊和宅基地產生情感上的喜愛和歸屬,本文以農戶對其長期居住的村莊和宅基地的喜愛感、歸屬感、以及搬離后的思念感等變量表征情感依戀因素。“環境心理學”中的大量研究表明,個體對某個地方具有越強的情感依戀,就更愿意參與當地的環境保護行動,甚至愿意以犧牲部分個人利益為代價,換取當地環境的有效改善[22-24]。對于長期生活在傳統農村的農民而言,其在潛移默化中早已對所在村莊和宅基地產生了情感上的喜愛感和歸屬感,甚至會在搬離后難以適應,心理上產生強烈的思念感。通常,如果農戶對所在村莊和宅基地情感上越喜愛,對當下生活于此滿意度越高,越不愿意退出宅基地,相反則愿意退出[32];如果農戶對所在村莊和宅基地歸屬感越強,認為只有居住于此才有家的感覺,越不愿意退出宅基地,反之則愿意退出;同樣,如果農戶認為搬離目前居住的村莊和宅基地后難以適應,會產生強烈的不舍和思念,就越不愿意退出宅基地,反之則不然[33]。基于此,本文提出假說2:情感依戀因素抑制農戶宅基地退出意愿。

1.3 社交聯系

社交聯系主要包括村民與集體之間、以及村民與村民之間兩個方面,即反映農戶基于共同歷史和興趣參與村莊集體活動的參與度,以及與家人親戚和鄰居朋友在人際交往方面的需求,本文以農戶參與村莊集體活動的參與度、以及農戶與家人親戚、鄰居朋友交往的便捷度等變量表征社交聯系因素。當前,隨著市場經濟的發展和人口流動的加快,雖然我國農村社會正在經歷由“熟人社會”向“半熟人社會”轉變的過程,但根植于“熟人社會”的當代農村依然維持著相對傳統的社交關系[34]。

一般而言,如果村集體凝聚力越強,農戶對村莊集體活動參與度越高,越不愿意退出宅基地,相反則愿意退出;其次,農村社會中家人親戚是農戶最重要的社會資源,如果農戶認為退出宅基地會阻礙其與家人親戚之間的日常人際交往,就越不愿意退出宅基地,相反則愿意退出;同時,鄰居朋友也是農戶主要的社會關系,如果農戶認為退出宅基地會給其與鄰居朋友之間的溝通交流帶來不便,也不愿意退出宅基地,反之則不然[35]。基于此,本文提出假說3:社交聯系因素抑制農戶宅基地退出意愿。

1.4 地方依賴

地方依賴是指村莊自然環境、基礎設施等條件如何滿足農戶基本生活的需求,反映了村莊自然環境和基礎設施的重要性,本文以農戶對所在村莊和宅基地周邊的自然環境、基礎設施滿意度評價等變量表征地方依賴因素。目前,農戶退出宅基地后普遍被集中安置于統一的安置小區,少部分農戶選擇貨幣化安置的方式跟隨子女進城定居,對于長期生活在傳統農村的農民而言,無論是安置小區還是城市商品房,與原先居住的村莊相比在自然環境、基礎設施等方面都有很大差異,很多安置農戶對此極不適應。一般而言,如果農戶對所在村莊的自然環境滿意度較高,認為居住于此十分舒適安逸,就越不愿意退出宅基地;相反,如果農戶對所在村莊的自然環境滿意度不高,甚至產生厭惡感,則更加愿意退出宅基地[36]。其次,如果農戶認為宅基地周邊的基礎設施較為完善、便捷度較高,能夠滿足其日常工作生活的需要,則越不愿意退出宅基地;相反,如果農戶認為宅基地周邊的基礎設施薄弱,甚至給日常工作生活帶來諸多不便,則更愿意退出宅基地[37]。基于此,本文提出假說4:地方依賴因素抑制農戶宅基地退出意愿。

2 數據來源與模型構建

2.1 研究區域、數據來源及樣本特征

六合區位于南京市最北部,素有南京市“北大門”之稱,與浦口區、棲霞區八卦洲街道共同構成江蘇省唯一的國家級新區——南京市江北新區。近年來,隨著國家鄉村振興戰略的提出,江蘇省和南京市相繼出臺“江蘇省特色田園鄉村建設試點方案”“南京市美麗鄉村建設實施綱要”等政策助力鄉村振興,六合區作為距離主城較遠的三個行政區之一,農村居民點空間形態呈現出典型的“大散居、小聚居”的特征,嚴重阻礙了上述政策的有效實施。因此,全區結合省級特色田園鄉村培育和市級田園綜合體建設等有利條件,積極探索農村宅基地自愿有償退出機制,盤活農村低效閑置浪費的宅基地,為鄉村振興提供用地保障。然而,在實踐探索過程中,部分地區同樣遇到了農戶宅基地退出意愿不高,總體水平偏低等問題。

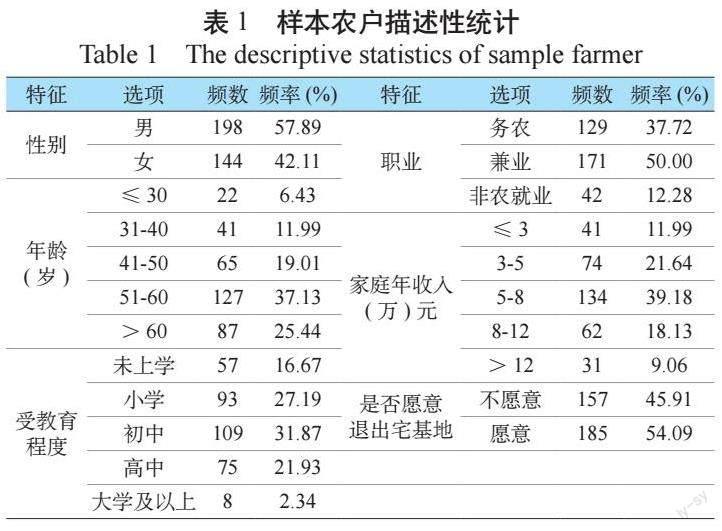

為了深入研究六合區宅基地管理現狀,盡可能反映不同區域以及不同性別、年齡、受教育程度的農戶對待宅基地退出的態度,2022 年6—8 月,課題組采取抽樣調查的方式,分別選取宅基地退出實踐較為典型的程橋街道、龍袍街道、冶山街道和竹鎮鎮等4 個街道(鎮),開展宅基地退出現狀調查,然后每個街道(鎮)再選取2~3 個較為典型的行政村(社區)作為調查對象,共發放問卷360 份,回收有效問卷342 份,占問卷總數的95%,其中,程橋街道96 份、龍袍街道83 份、冶山街道78 份、竹鎮鎮85 份。整體而言,樣本農戶特征符合目前我國農村留守農戶年齡較大、受教育程度較低的現實(見表1),具有一定的代表性。

2.2 模型構建

依據上述理論分析框架,農戶宅基地退出意愿主要受地方認同、情感依戀、社交聯系和地方依賴等四類自變量的影響,同時農戶個人家庭特征也會對其宅基地退出意愿產生一定影響。對于要考察的因變量Y(宅基地退出意愿)只有兩種選擇:愿意或者不愿意,因此,只需建立二元Logistic 模型,將“愿意退出宅基地”定義為Y=1、“不愿意退出宅基地”定義為Y=0,Y=F(X1,X2,X3,…,X16)+α+β。其中,X1~X5 表示農戶個人家庭特征,X6~X8 表示地方認同因素,X9~X11 表示情感依戀因素,X12~X14 表示社交聯系因素,X15~X16 表示地方依賴因素,α為隨機擾動項,β 為常數項。通過二元Logistic 模型“進入(Enter)”回歸的方法,進行自變量對因變量影響的顯著性分析。各變量定義與統計情況見表2。

3 實證結果與分析

本研究采用SPSS17.0 軟件對上述16 個自變量進行多重共線性檢驗,從而保證分析結果的可靠性。檢驗結果顯示,各自變量的方差膨脹因子(Variance Inflation Factor,VIF)均小于2,不存在多重共線性問題,無需對自變量進行剔除處理(一般認為,當VIF > 5,可能存在多重共線性,需要將相應變量進行剔除)[38]。運用SPSS17.0 軟件,采用“進入(Enter)”回歸的方法對342 個農戶樣本進行二元Logistic 回歸模擬,回歸結果如表3 所示。

回歸結果顯示,農戶宅基地退出意愿主要受個人家庭特征、地方認同、社交聯系和地方依賴因素影響,驗證了前文假說1、假說3 和假說4;而精神依戀層面的情感依戀因素對其影響不顯著,這與前文假說2 有一定出入。可能的解釋是:對于長期生活在傳統農村的農民而言,其對宅基地的情感依戀程度均值為3.04,明顯低于其它三類變量,說明當前受農村經濟社會結構轉型和經濟、功利等因素的影響,農民的家園感正在逐漸淡化,農戶在潛移默化中形成的對所在村莊和宅基地的喜愛感和歸屬感不斷降低,農戶宅基地退出意愿受精神依戀層面的情感依戀因素影響大為削弱,情感依戀更多成為一種“口頭”概念,當農戶面臨宅基地退出的選擇時,更多還是考慮功能層面的需求[39-40]。因此,其對農戶宅基地退出意愿影響不顯著。

3.1 個人家庭特征

農戶性別、年齡、職業、家庭年收入對其宅基地退出意愿的影響顯著。其中,性別的影響為5% 水平上的正向顯著,說明男性相對于女性更愿意退出宅基地,可能是因為男性非農就業能力相對較強,更愿意外出務工,而女性則相對喜歡安定的生活,不愿意輕易退出宅基地。其次,年齡的影響為10% 水平上的負向顯著,說明農戶年齡越大,越不愿意退出宅基地,這可能與年齡偏大的農戶土地依賴程度越高有關。第三,職業的影響為10% 水平上的正向顯著,說明農戶非農就業水平越高,越愿意退出宅基地,這是因為部分兼業農戶和非農就業農戶工作地點距離農村較遠,為避免兩地奔波,就傾向于退出宅基地,向城鎮轉移。最后,家庭年收入的影響為5% 水平上的正向顯著,說明農戶家庭年收入越高,越愿意退出宅基地,可能的解釋是隨著家庭年收入的提高,農戶傾向于退出現有宅基地,搬遷到城鎮居住,享受城鎮便利的資源。

此外,受教育程度對農戶宅基地退出意愿的影響不顯著,這似乎與已有研究有一定出入,但也有其內在的邏輯,一方面農戶受教育程度越高,非農就業的機會越多,為避免宅基地閑置浪費,愿意退出宅基地;但另一方面受教育程度越高,農戶產權保護意識越強,為避免其土地權益受到侵犯,而不愿意輕易退出宅基地。

3.2 地方認同

地方認同的表征變量農戶對所在村莊歷史文化認同感和傳統習俗重視度對其宅基地退出意愿的影響分別為5%、1% 水平上的負向顯著,與假說1 一致。這說明:對長期生活在農村的農民而言,宅基地退出不僅意味著居住場所的改變,更意味著村莊歷史文化的更迭與重塑,同時,作為一個擁有兩千多年封建史的國家,傳統習俗對村民日常生活也有著根深蒂固的影響。農戶對所在村莊歷史文化認同感和傳統習俗重視度越高,就越不愿意退出宅基地。而村民價值觀認可度對其宅基地退出意愿的影響不顯著,這與假說1 有一定出入,可能是因為當前農村正在經歷由傳統向現代轉型的過程,城鎮化造成農村社會異質性與流動性不斷增強,原本較為傳統保守的村民價值觀受到外來思想和觀念的全方位沖擊開始不被部分農民認可,導致其宅基地退出意愿的影響不顯著。調研中發現,兼業和非農就業的農戶思維意識較傳統農戶明顯活躍。

3.3 社交聯系

社交聯系的表征變量農戶參與村莊集體活動的參與度、農戶與家人親戚、鄰居朋友交往的便捷度,對其宅基地退出意愿的影響分別為10%、5%、1% 水平上的負向顯著,與假說3 完全一致。這說明,雖然當前我國農村社會正在經歷由“熟人社會”向“半熟人社會”轉變的過程,但根植于“熟人社會”的當代農村依然維持著相對傳統的社交關系。村集體的凝聚力越強,農戶對村莊集體活動參與度就越高,這部分農戶往往不愿意輕易退出宅基地,調研中約50% 的農戶反映,安置小區高樓林立,缺乏集體活動的場所,不利于其組織、參與村莊集體活動。此外,農民的社交范圍較為狹窄,多限于親人鄰里之間,家人親戚、鄰居朋友可以說是農戶最重要的社會關系,調研中發現,農戶普遍擔心退出宅基地后自己與家人親戚、鄰居朋友被安置到不同的小區,或者即使安置在同一小區,但樓棟之間距離太遠,這不僅會阻礙其與家人親戚之間的日常人際交往,也會給鄰居朋友之間的溝通交流帶來諸多不便,是導致其不愿意退出宅基地的重要原因。

3.4 地方依賴

地方依賴的表征變量農戶對所在村莊和宅基地周邊的自然環境、基礎設施滿意度,對其宅基地退出意愿的影響分別為1% 和5% 水平上的負向顯著,與假說4 相吻合。這說明,對于長期生活在傳統農村的農民而言,宅基地退出后無論是統一居住在安置小區,還是跟隨子女進城定居,與原先居住的村莊相比在自然環境、基礎設施等方面都有很大差異,目前所在村莊的自然環境越好,宅基地周邊的基礎設施越完善、便捷度越高,農戶對此滿意度越高,就越不愿意輕易退出宅基地。調研中發現,約70% 的農戶對目前所在村莊的自然環境表示滿意;約80% 的農戶認為目前宅基地周邊的基礎設施可以滿足其日常需求。農戶普遍擔心退出宅基地后,安置小區內樓間距過于密集,缺乏綠化環境,長期居住會很不適應,同時集中居住會改變其土灶做飯、井水洗衣等生活習慣,且安置小區距離自家承包地較遠,降低了其日常耕作便捷度,極大影響了其宅基地退出意愿。

4 結論與政策建議

4.1 結論

本文基于南京市六合區342 份農戶調查數據,實證分析了土地依戀對農戶宅基地退出意愿的影響。得出以下結論:

(1)土地依戀對農戶宅基地退出意愿存在一定的抑制作用,其中精神依戀層面的地方認同因素,功能依戀層面的社交聯系和地方依賴因素顯著抑制了農戶宅基地退出意愿。

(2)農戶宅基地退出意愿受地方認同因素影響,農戶對所在村莊歷史文化認同感和傳統習俗重視度顯著抑制了其宅基地退出意愿。

(3)農戶宅基地退出意愿受社交聯系因素影響,農戶參與村莊集體活動的參與度、以及農戶與家人親戚、鄰居朋友交往的便捷度顯著抑制了其宅基地退出意愿。

(4)農戶宅基地退出意愿受地方依賴因素影響,農戶對目前所在村莊和宅基地周邊的自然環境、基礎設施滿意度評價顯著抑制了其宅基地退出意愿。此外,農戶性別、職業、家庭年收入對其宅基地退出意愿具有顯著正向作用,而年齡的影響為負向顯著。

4.2 政策建議

根據上述結論,提出以下政策建議:國家和地方政府在制定引導宅基地退出相關政策時,應重視農戶對宅基地在地方認同、社交聯系和地方依賴等方面的土地依戀,降低其對農戶意愿的抑制作用。具體而言:

首先,從精神層面著手,建立村莊文化感召凝聚機制。在安置小區附近配套建設“鄉愁館”、定期舉辦“傳統文化節”,加大村莊傳統文化宣傳力度,增強農戶村莊認同感,提高其宅基地退出意愿。

其次,搭建村民溝通交流平臺,提高農戶與家人親戚、鄰居朋友交往便捷度。在安置小區內建設村民活動場所,方便農戶組織參與村莊集體活動;同時,充分考慮農戶意愿,盡量將原來居住在同一村莊的村民安置在同一安置小區的相鄰樓棟,提高其宅基地退出意愿。

再次,加強安置小區人居環境建設,完善基礎設施配套。在保證小區各項建設指標符合規劃的前提下,盡可能擴寬樓間距,提升小區綠化水平;同時,強化小區水電、排污、農具擺放等基礎設施建設,盡量滿足農戶日常生產生活需求,提高其宅基地退出意愿。

最后,為年齡偏大農戶及女性農戶提供就業培訓,為其增加穩定的非農就業機會,提高其非農就業競爭力,拓寬家庭增收途徑,從而降低農戶對土地的依賴程度。

參考文獻(References)

[1] 黃小虎. 征地制度改革的歷史回顧與思考[J]. 上海國土資源,2011,32(2):7-13.

HUANG X H. The evolution retrospective and considerationfor reforming in land requisition system[J]. Shanghai Land &Resources, 2011,32(2):7-13.

[2] 黃賢金. 中國土地制度改革40 年與城鄉融合的發展之路[J]. 上海國土資源,2018,39(2):1-3.

Huang X J. Chinas land system reform in 40 years and thedevelopment road of urban-rural integration[J]. Shanghai Land &Resources, 2018,39(2):1-3.

[3] 劉守英. 中國土地制度改革的方向與途徑[J]. 上海國土資源,2014,35(1):1-8.

Liu S Y. The direction and path of land system reform in China[J].Shanghai Land & Resources, 2014,35(1):1-8.

[4] 張勇, 周婕. 農村宅基地制度改革研究進展與展望[J]. 上海國土資源,2023,44(1):1-9.

ZHANG Y, ZHOU J. Research progress and the prospect ofrural homestead system reform[J]. Shanghai Land & Resources,2023,44(1):1-9.

[5] 劉華. 新型城鎮化進程中農村土地制度改革[J]. 上海國土資源,2015,36(1):10-15.

LIU H. Comparing rural land system reform and innovationpatterns during new urbanization[J]. Shanghai Land & Resources,2015,36(1):10-15.

[6] 朱新華, 陳利根, 付堅強. 農村宅基地制度變遷的規律及啟示[J].中國土地科學,2012,26(7):39-44.

ZHU X H, CHEN L G, FU J Q. The law and enlightenment ofthe changes of rural homestead system[J]. China Land Science,2012,26(7):39-44.

[7] 姜愛林, 陳海秋. 新中國50 多年來宅基地立法的歷史沿革[J].重慶工商大學學報( 社會科學版),2007,24(2):91-95.

JIANG A L, CHEN H Q. On historic evolution of residential landlegislation after over fifty years since the founding of new China[J].Journal of Chongqing Technology and Business University (SocialScience Edition), 2007,24(2):91-95.]

[8] 喻文莉, 陳利根. 農村宅基地使用權制度嬗變的歷史考察[J].中國土地科學,2009,23(8):46-50.

YU W L, CHEN L G. Overview on history of evolution of institutional change of rural residential land use right[J]. ChinaLand Science, 2009,23(8):46-50.

[9] 陳振, 羅遙, 歐名豪. 宅基地“三權分置”: 基本內涵、功能價值與實現路徑[J]. 農村經濟,2018(11):40-46.

CHEN Z, LUO Y, OU M H. “Division of three rights” ofhomestead: the connotation, functional value and realize way[J].Rural Economy, 2018(11):40-46.

[10] 孫鵬飛, 趙凱. 社會資本對農戶宅基地退出行為的影響[J]. 南京農業大學學報( 社會科學版),2020(5):128-141.

SUN P F, ZHAO K. Effect of social capital on farmers behaviorof quitting rural residential land[J]. Journal of Nanjing AgriculturalUniversity (Social Sciences Edition), 2020(5):128-141.

[11] 郭杰, 韓文靜, 歐名豪. 政府激勵對農村居民點整理的農戶意愿影響研究[J]. 南京農業大學學報( 社會科學版),2015,15(4):114-121.

GUO J, HAN W J, OU M H. Research on the impact of governmentincentives on farmers willingness in rural residential areaconsolidation[J]. Journal of Nanjing Agricultural University (SocialSciences Edition), 2015,15(4):114-121.

[12] 邵子南, 陳江龍, 葉欠, 等. 基于農戶調查的農村居民點整理意愿及影響因素分析[J]. 長江流域資源與環境,2013,22(9):1117-1122.

SHAO Z N, CHEN J L, YE Q, et al. Analysis of the willingnessand influencing factors of rural residential area arrangement basedon farm household survey[J]. Resources and Environment in theYangtze Basin, 2013,22(9):1117-1122.

[13] 戴燕燕. 上海農村宅基地退出機制研究[J]. 上海國土資源,2012,33(1):28-34.

DAI Y Y. Establishment of an Exit Mechanism from RuralResidential Land in Shanghai[J]. Shanghai Land & Resources,2012,33(1):28-34.

[14] 李敏, 陳堯, 唐鵬, 等. 家庭生命周期對農戶宅基地退出意愿的影響[J]. 資源科學,2020,42(9):1692-1703.

LI M, CHEN Y, TANG P, et al. The impact of family life cycle onfarmers willingness to withdraw from homestead[J]. ResourcesScience, 2020,42(9):1692-1703.

[15] 韓文龍, 劉璐. 權屬意識、資源稟賦與宅基地退出意愿[J]. 農業經濟問題,2020(3):31-39.

HAN W L, LIU L. Ownership awareness, resource endowment andwillingness to withdraw from homestead[J]. Issues in AgriculturalEconomy, 2020(3):31-39.

[16] 張成玉. 不同資源稟賦條件下宅基地改革模式比較研究[J]. 上海國土資源,2022,43(1):6-11.

ZHANG C Y. A comparative study on homestead reform modelsunder different resource endowment[J]. Shanghai Land &Resources, 2022,43(1):6-11.

[17] 鮑海君, 王犁苑, 俞紅燕, 等. 農村宅基地適宜性評價集對方法及其應用[J]. 上海地質,2010,31(3):45-48.

BAO H J, WANG L Y, YU H Y, et al. Application of set pairanalysis to suitability evaluation of rural housing land[J]. ShanghaiGeology, 2010,31(3):45-48.

[18] 陳雨欣, 陳紅霞, 俞美佳. 農村宅基地退出農民權益保障研究綜述及展望[J]. 上海國土資源,2016,37(2):30-33.

CHEN Y X, CHEN H X, YU M J. An overview and future researchtrends of peasants rights and interest protection in rural residentialland exit[J]. Shanghai Land & Resources, 2016,37(2):30-33.

[19] 張婷, 張安錄, 鄧松林. 期望收益、風險預期及農戶宅基地退出行為[J]. 資源科學,2016,38(8):1503-1514.

ZHANG T, ZHANG A L, DENG S L. Expected benefits, riskexpectations, and farmers homestead exit behavior[J]. ResourcesScience, 2016,38(8):1503-1514.

[20] 徐忠國. 浙江嘉興市農戶宅基地退出意愿的調查與分析[J]. 上海國土資源,2013,34(3):29-33.

XU Z G. The willingness of farmers to depart from rural householdsin Jiaxing city, Zhejiang province[J]. Shanghai Land & Resources,2013,34(3):29-33.

[21] 王學婷, 張俊飚, 童慶蒙. 地方依戀有助于提高農戶村莊環境治理參與意愿嗎? [J]. 中國人口·資源與環境,2020,30(4):136-148.

WANG X T, ZHANG J B, TONG Q M. Does local attachmenthelp increase farmers willingness to participate in environmentalgovernance in villages?[J]. China Population, Resources andEnvironment, 2020,30(4):136 -148.

[22] 張茜, 楊東旭, 李思逸, 等. 地方依戀對森林旅游游客親環境行為的調節效應[J]. 中南林業科技大學報,2020,40(8):164-172.

ZHANG Q, YANG D X, LI S Y, et al. The moderating effect ofplace attachment on the pro-environmental behavior of foresttourists[J]. Journal of Central South University of Forestry &Technology, 2020,40(8):164 -172.

[23] SCANNELL L, GIFFORD R. The relations between natural andcivic place attachment and pro-environmental behavior[J]. Journalof Environmental Psychology, 2010,30(3):289-297.

[24] MOULAY A, UJANG N, MAULAN S, et al. Understandingthe process of parks attachment: interrelation between placeattachment, behavior altendencies, and the use of public place[J].City, Culture & Society, 2018,14:28-36.

[25] FURTADO L, RENSKI H. Place attachment in self-built informalhousing: improving spaces of crime[J]. Journal of Housing and theBuilt Environment, 2020,6:1-19.

[26] WILLIAMS D R, VASKE J J. The measurement of placeattachment: validity and generalizability of a psychometricapproach[J]. Forest Science, 2003,49(49):830-840.

[27] CHEN N C, DWYER L, FIRTH T. Residents place attachmentand word-of-mouth behaviors: a tale of two cities[J]. Journal ofHospitality &Tourism Management, 2018,36:1-11.

[28] 馬東艷. 文化原真性、地方依戀與旅游支持度的關系[J]. 社會科學家,2020(7):51-56.

MA D Y. The relationship between cultural authenticity, localattachment and tourism support[J]. Social Scientist, 2020(7):51-56.

[29] 朱志平, 朱慧劼. 鄉村文化振興與鄉村共同體的再造[J]. 江蘇社會科學,2020(6):1-8.

ZHU Z P, ZHU H J. The revitalization of rural culture and thereconstruction of rural community[J]. Jiangsu Social Sciences,2020(6):1-8.

[30] 唐紹欣. 傳統、習俗與非正式制度安排[J]. 江蘇社會科學,2003(5):46-50.

TANG S X. Traditions, customs and informal institutionalarrangements[J]. Jiangsu Social Sciences, 2003(5):46-50.

[31] 劉俊. 農村宅基地使用權制度研究[J]. 西南民族大學學報( 人文社科版),2007(3):116-123.

LIU J. Research on the system of the right to use ruralhomestead[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanitiesand Social Science), 2007(3):116-123.

[32] 王彬. 空間依戀視角下城市農民工宅基地退出影響因素研究[D]. 廈門: 廈門大學,2019.

WANG B. Research on the factors influencing the exit of urbanmigrant workers homestead from the perspective of spatialattachment[D]. Xiamen: Xiamen University, 2019.

[33] 胡波. 旅游社區原住民地方依戀對社區參與的影響研究[D]. 長沙: 湖南大學,2014.

HU B. Study on the impact of aboriginal local attachment intourism community on community participation[D]. Changsha:Hunan University, 2014.

[34] 黃增付. 農民土地轉出中的道義理性選擇及現實困境[J]. 農業經濟問題,2016(7):81-89,111.

HUANG Z F. The moral and rational choice and realistic dilemmain the transfer of farmers land[J]. Issues in Agricultural Economy,2016(7):81-89,111.

[35] 陳振, 郭杰, 歐名豪. 農戶農地轉出意愿與轉出行為的差異分析[J]. 資源科學,2018,40(10):2039-2047.

CHEN Z, GUO J, OU M H. Analysis of the difference betweenfarmers willingness to transfer out farmland and transfer outbehavior[J]. Resources Science, 2018,40(10):2039-2047.

[36] 林超, 郭彥君. 農村宅基地功能研究述評及對鄉村振興啟示[J].經濟體制改革,2020(4):194-199.

LIN C, GUO Y J. Review of research on the function of ruralhomestead and its enlightenment to rural rejuvenation[J]. Reform ofEconomic System, 2020(4):194-199.

[37] 陳振, 歐名豪, 郭杰, 等. 農戶農地轉出滿意度影響因素分析[J].西北農林科技大學學報( 社會科學版),2018,18(5):112-120.

CHEN Z, OU M H, GUO J, et al. Analysis on the factorsinfluencing the satisfaction of farmers farmland transfer out[J]. Journal of Northwest A&F University (Social Science Edition),2018,18(5):112-120.

[38] 陳振, 郭杰, 歐名豪. 資本下鄉過程中農戶風險認知對土地轉出意愿的影響研究[J]. 南京農業大學學報( 社科版),2018,18(2):129-137.

CHEN Z, GUO J, OU M H. Study on the impact of farmers riskperceptions on the willingness of land transfer in the process ofcapital going to the countryside[J]. Journal of Nanjing AgriculturalUniversity (Social Sciences Edition), 2018,18(2):129-137.

[39] 付文鳳, 郭杰, 歐名豪, 等. 基于機會成本的農村宅基地退出補償標準研究[J]. 中國人口·資源與環境,2018,28(3):60-66.

FU W F, GUO J, OU M H, et al. Research on the compensationstandard of rural homestead exit based on opportunity cost[J].China Population, Resources and Environment, 2018,28(3):60-66.

[40] 唐文躍. 皖南古村落居民地方依戀特征分析[J]. 人文地理,2011,26(3):51-55.

TANG W Y. An analysis of local attachment characteristicsof residents in ancient villages in southern Anhui[J]. HumanGeography, 2011,26(3):51-55.