功能性訓練對青少年學生體質健康影響的Meta 分析

郭茂星

(上海理工大學 體育教學部, 上海 20093)

青少年學生體質健康事關個人成長、 家庭幸福、 國家未來、 民族振興, 始終是我國邁向體育強國建設發展中要面臨的全局性、 長期性和戰略性問題[1]。 國家體育總局發布的 《“十四五” 體育發展規劃》 明確提出要切實提高青少年學生體質健康水平, 加強青少年學生體育優秀人才培養[2]。功能性訓練 (Functional training) 起源于20 世紀末期的物理治療及運動康復領域, 是一種訓練觀念及方法體系[3], 目前在大眾健身、 運動康復訓練、 力量及體能訓練領域得到了廣泛的應用。 針對青少年學生, 功能性訓練即是以發展青少年學生身體功能, 促進青少年學生體質健康為目的的訓練體系。 近年來, 關于功能性訓練對青少年學生健康促進的效果, 科學研究初步證明了其價值[4,5]。 功能性訓練以動作模式為主體, 以提高肌肉協調能力、 關節穩定性、 身體控制能力為訓練目的[5], 從整體上提高青少年學生身體運動系統的工作機能, 以達到鍛煉身體, 促進健康的目的。目前, 功能性訓練促進大學生體質健康水平的效果基本得到驗證[6-10], 但在青少年學生健康促進方面仍處于初期嘗試階段, 研究結果存在爭議及不確定性, 如功能性訓練對青少年學生身體柔韌性發展的影響就存在結果不一致的情況[11,12]。

鑒于此, 本文通過對功能性訓練對青少年學生體質健康的實驗研究進行Meta 分析, 探究功能性訓練對反映青少年學生體質健康水平的力量、 速度、 耐力、 柔韌、 靈敏等能力的影響效應, 以期為青少年學生健康促進、 運動水平提高提供更優解決方案。

1 研究方法

本研究遵循國際Meta 分析撰寫指南 (The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration) 的要求進行研究方法的選擇和使用[13]。

1.1 檢索策略

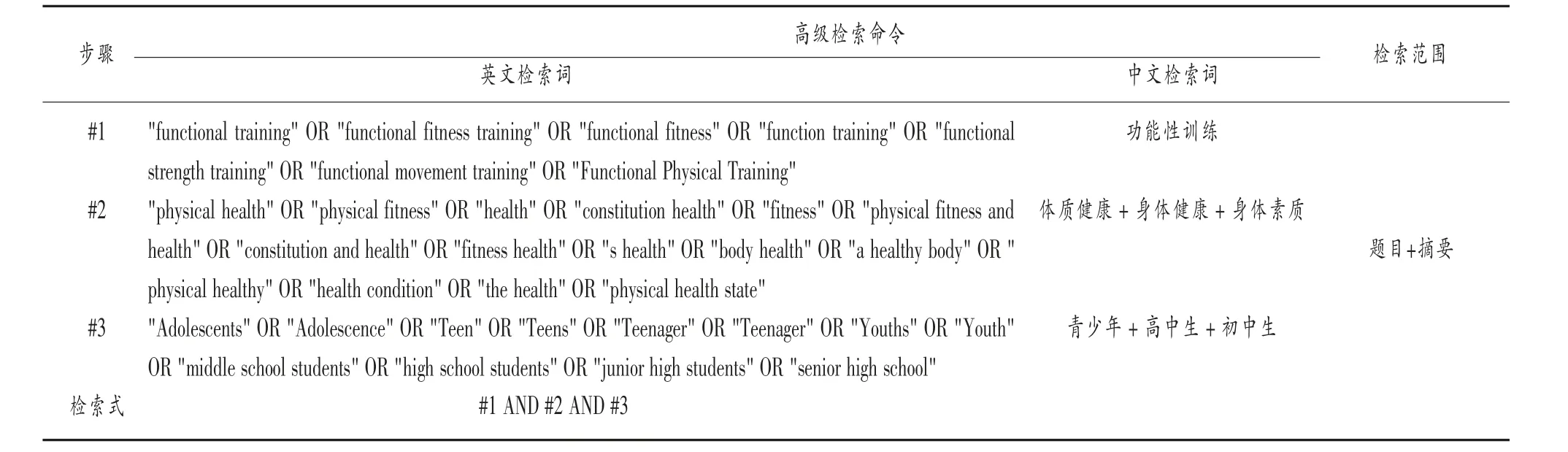

文獻檢索在PubMed、 Web of Science、 Scopus、 Pro-Quest、 中國知網、 萬方等數據庫完成, 檢索時間為數據庫建庫至2022 年4 月30 日, 檢索主題詞及策略如表1 所示。

表1 納入文獻的檢索策略

1.2 文獻納入及排除標準

1.2.2 納入標準

(1) 文獻類型: 中英文全文文獻; (2) 實驗對象為10-19 歲健康青少年 (男女不限); (3) 納入研究的實驗組為功能性訓練, 對照組為空白對照; (4) 結局指標: 立定跳遠、 仰臥起坐、 800m/1000m、 50m/100m 沖刺跑、 坐位體前屈、 靈敏性測試; (5) 提供可直接提取的樣本量、 均值、 標準差, 或可轉換的組內標準誤、 均值95%置信區間等實驗數據。

1.2.3 排除標準

(1) 排除研究對象為患病青少年或青少年運動員的文獻; (2) 排除干預措施、 對照措施不一致的文獻; (3)無法獲取有效數據的文獻; (4) 排除非期刊或碩博論文。

1.3 文獻篩選、信息提取及質量評價

1.3.1 文獻篩選

將所得文獻導入Endnote 軟件中進行排重。 由2 位作者獨立按照納入與排除標準納入文獻。 如意見不統一, 與第3名作者協商后確定。

1.3.2 信息提取

由2 位作者獨立提取納入分析文獻的信息, 包括:(1) 基本信息 (作者、 發表年份等); (2) 實驗特征信息(樣本量、 干預周期及頻次等)。 如意見不統一, 與第3 名作者協商后確定。

1.3.3 質量評價

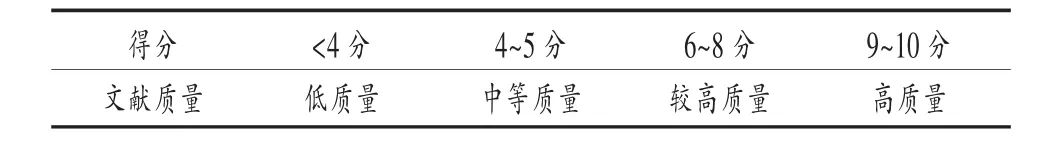

運用國際公認和運用廣泛的文獻質量評價工具PE-Dro量表[14], 此量表共包括11 個評估標準, 其中標準1 不計入評分體系。 每個標準采用0~1 分的方式計算 (0=不符合,1=符合, 文獻得分評估如表2 所示。

表2 文獻質量得分評估

1.4 統計分析

使用Reviewer Manager 5.3 軟件進行效應量分析、 異質性檢驗, 使用Stata12.0 進行多元回歸分析。 使用干預前后兩組的改變值 (平均值±標準差, Mean±SD) 作為主要效應參數。 以Q 統計量判斷研究間的異質性, 取P<0.1 為顯著性水平, 采用I2 統計量進行量化, 25%、 50%、 75%分別表示研究間異質性的低、 中和高比例[15]。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

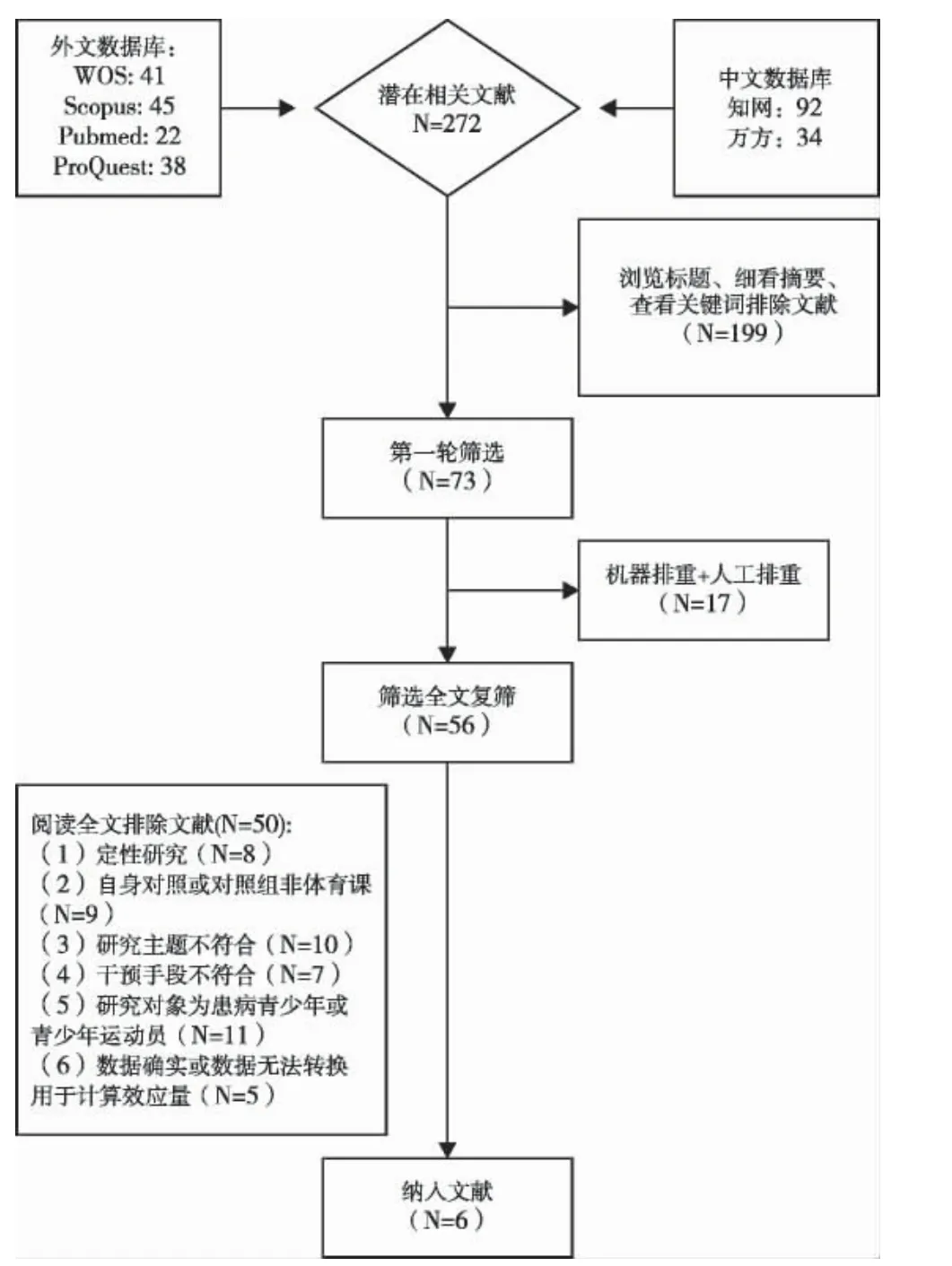

通過檢索4 個英文數據庫 (WOS、 Pubmed、 Scopus、ProQuest), 2 個中文數據庫 (知網、 萬方), 獲取相關文獻272 篇。 初篩獲得73 篇, 排重剔除17 篇, 閱讀全文進行復篩56 篇, 最終6 篇納入Meta 分析 (圖1)。

圖1 文獻篩選、 納入、 排除流程

2.2 文獻納入基本特征

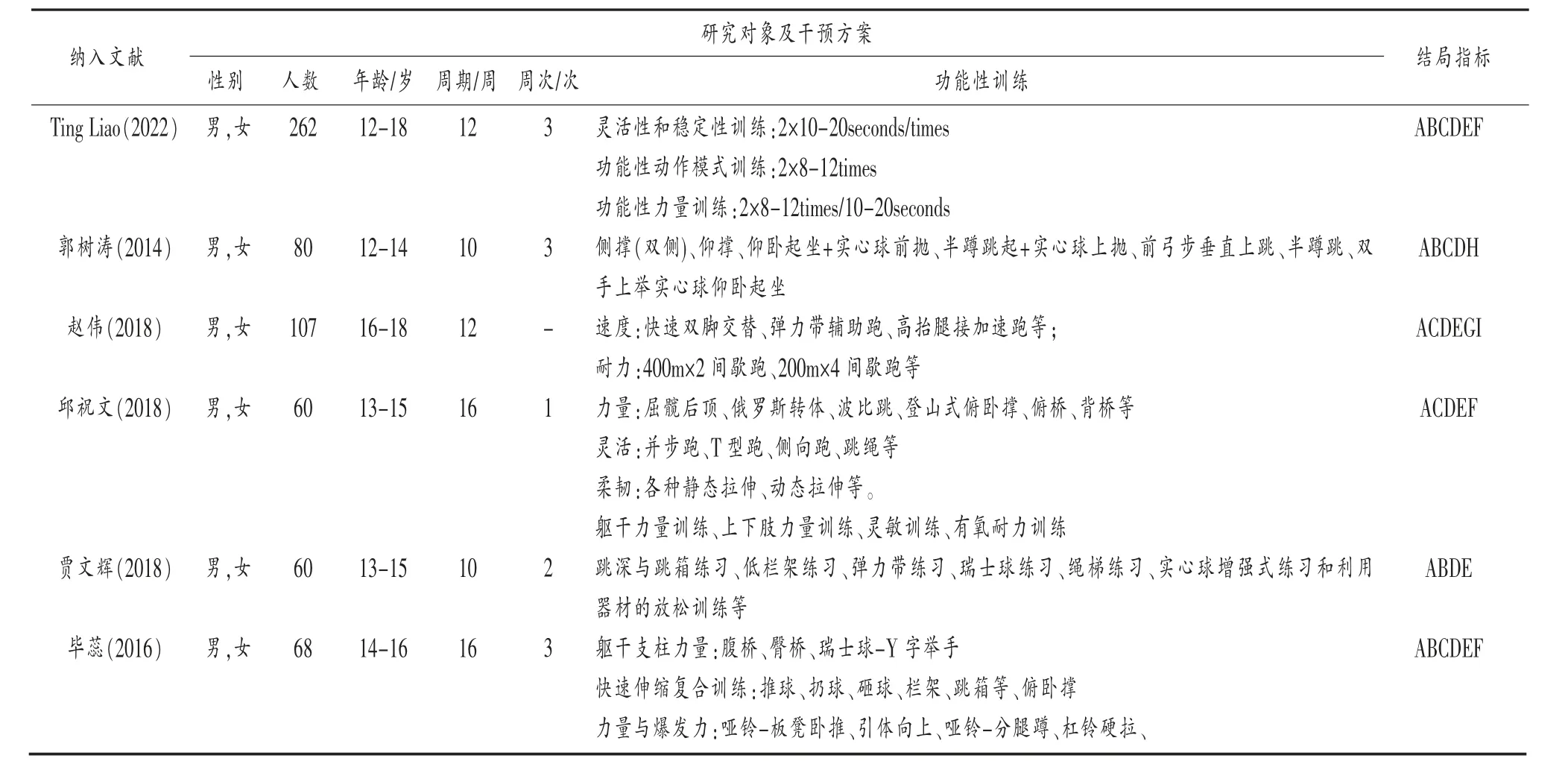

研究共納入的6 篇文獻 (表3), 包括13~18 歲健康非運動員青少年學生637 名, 其中實驗組共319 人, 對照組共318 人; 干預方案為功能性訓練, 對照方案為傳統體育課; 干預頻次為3 次/周 (3 篇)、 2 次/周和1 次/周 (各1篇); 干預周期分別為10 周、 12 周和16 周 (各2 篇)。

表3 納入文獻基本特征量表

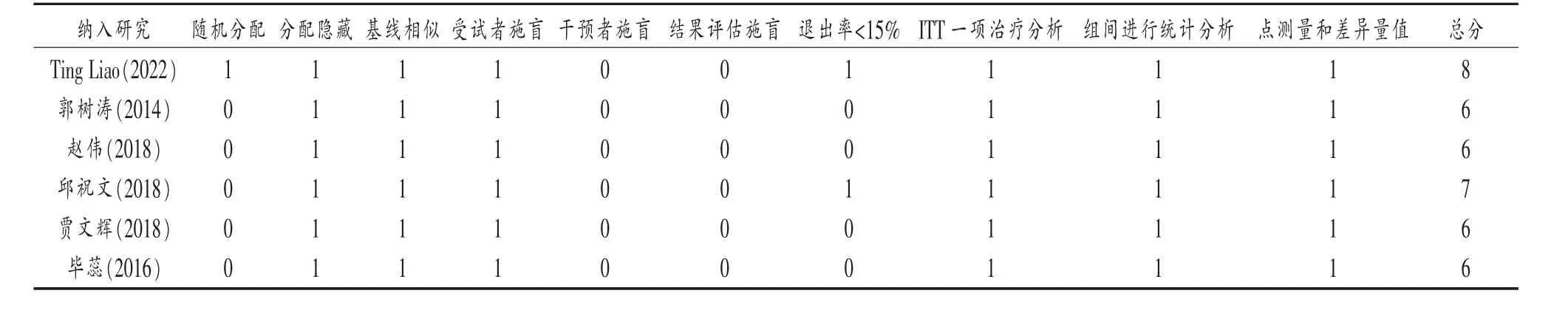

2.3 文獻方法學質量評價

納入6 篇文獻, 其中1 篇評分為8 分, 1 篇評分為7分, 4 篇評分為6 分, 平均得分為6.3 分, 表明納入文獻質量中等 (表3)。

2.4 Meta 分析結果

2.4.1 效應量分析

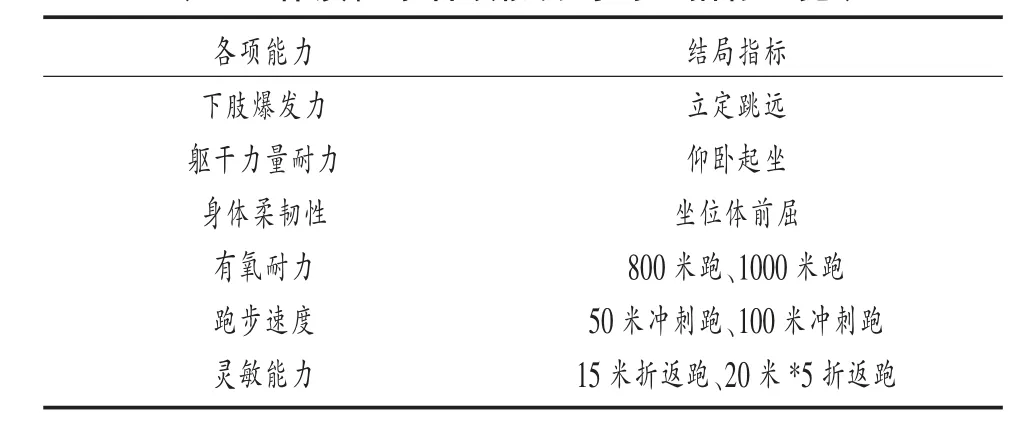

本研究通過對6 篇文獻中9 項指標進行Meta 分析, 分析功能性訓練對青少年學生體質健康促進的影響效應, 反映青少年學生體質健康的各項能力與對應指標 (表4)。

表4 體質健康各項能力與對應指標一覽表

表5 納入文獻質量評價PE-Dro 量表

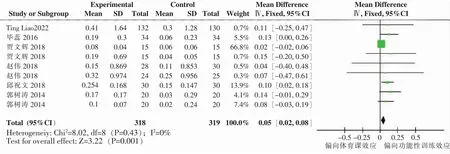

2.4.1.1 下肢爆發力效應量分析

研究納入的6 篇文獻中, 共進行了9 項關于實驗功能性訓練對青少年學生下肢爆發力影響的研究。 Meta 分析結果顯示 (圖2), 異質性檢驗X2=8.02, I2=0%, P=0.43, 表明各研究間不存在統計學異質性。 效應量MD=0.05, 95%CI: 0.02, 0.08, P=0.001, 具有統計學意義, 表明與體育課相比, 功能性訓練能有效增強青少年學生下肢爆發力。

圖2 青少年學生下肢爆發力效應量的Meta 分析森林圖

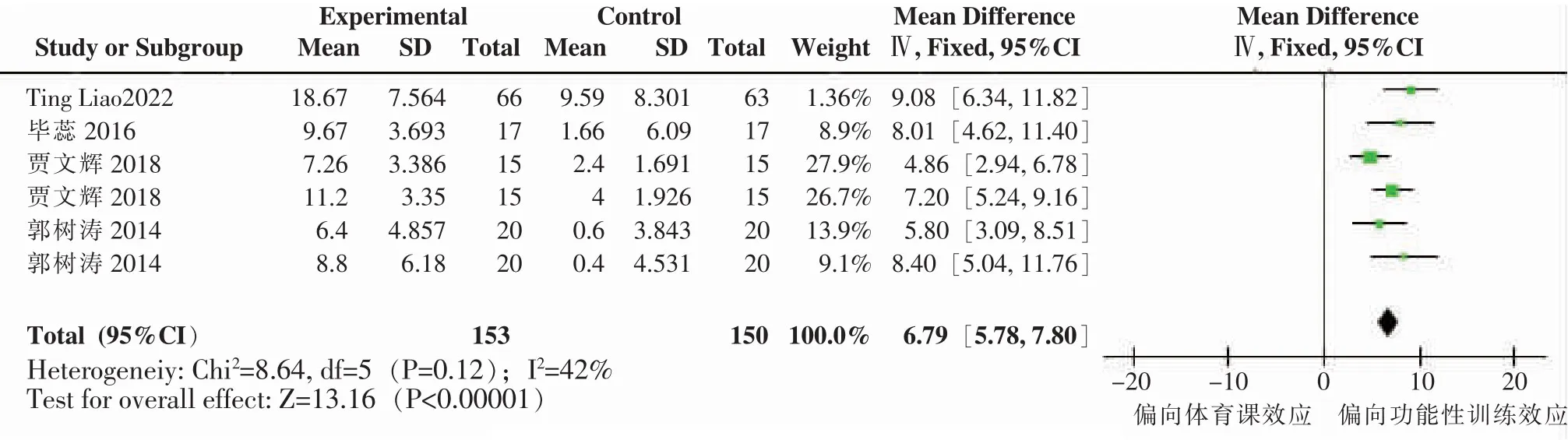

2.4.1.2 軀干力量耐力效應量分析

納入文獻中, 共有4 篇文獻, 6 項實驗, 研究了功能性訓練對青少年學生軀干力量的影響。 Meta 分析結果顯示(圖3), 異質性檢驗X2=8.64, I2=42%, P=0.12, 表明各研究間存在輕度統計學異質性。 效應量MD=6.79, 95%CI:5.78, 7.80, P<0.00001, 具有統計學意義, 表明與體育課相比, 功能性訓練能夠有效提升青少年學生軀干力量耐力。

圖3 青少年學生軀干力量耐力效應量的Meta 分析森林圖

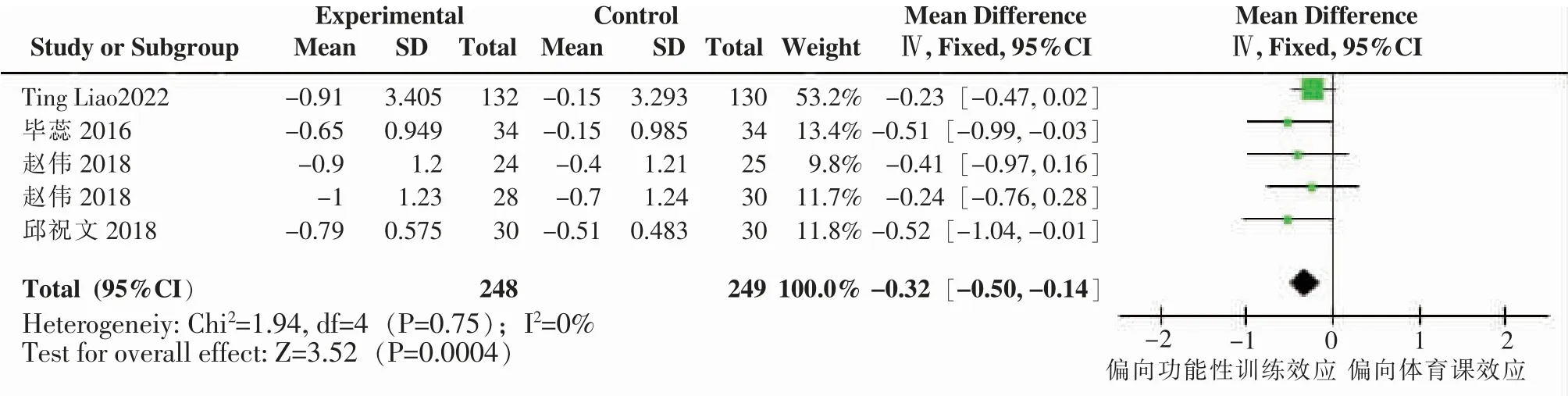

2.4.1.3 短跑速度效應量分析

納入文獻中, 共有4 篇文獻, 5 項實驗, 研究了功能性訓練對青少年學生速度的影響。 Meta 分析結果顯示 (圖4),異質性檢驗X2=1.94, I2=0%, P=0.75, 表明各研究間不存在統計學異質性。 效應量SMD=-0.32, 95%CI: -0.50, -0.14, P=0.0004, 具有統計學意義, 表明與體育課相比, 功能性訓練能夠有效提升青少年學生短跑速度。

圖4 青少年學生速度素質效應量的Meta 分析森林圖

2.4.1.4 有氧耐力效應量分析

納入文獻中, 共有5 篇文獻, 9 項實驗, 研究了功能性訓練對青少年學生耐力的影響。 Meta 分析結果顯示 (圖5),異質性檢驗χ2=24.85, I2=68%, P=0.002, 表明各研究間存在中度統計學異質性。 效應量SMD=-0.22, 95%CI: -0.53,-0.10, P=0.18, 無統計學意義, 表明與體育課相比, 功能性訓練對青少年學生有氧耐力提升無顯著性差異。

2.4.1.5 身體柔韌性效應量分析

納入文獻中, 共有5 篇文獻, 7 項實驗, 研究了功能性訓練對青少年學生柔韌性的影響。 Meta 分析結果顯示(圖6),異質性檢驗X2=50.90, I2=88%, P<0.00001, 表明各研究間存在高度統計學異質性。 效應量MD=1.66, 95%CI:0.67, 2.66, P=0.001, 具有統計學意義, 表明與體育課相比, 功能性訓練能夠顯著提升青少年學生柔韌性。

圖6 青少年學生柔韌效應量的Meta 分析森林圖

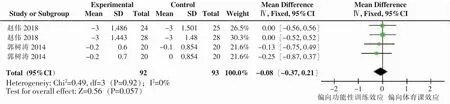

2.4.1.6 靈敏能力效應量分析

納入文獻中, 共有2 篇文獻, 4 項實驗, 研究了功能性訓練對青少年學生靈敏的影響。 Meta 分析結果顯示 (圖7),異質性檢驗χ2=0.49, I2=0%, P=0.92, 表明各研究間不存在統計學異質性。 效應量SMD=-0.08, 95%CI: -0.37, 0.21,P=0.57, 無統計學意義, 表明與體育課相比, 功能性訓練對青少年學生靈敏能力提升無顯著性差異。

圖7 青少年學生靈敏效應量的Meta 分析森林圖

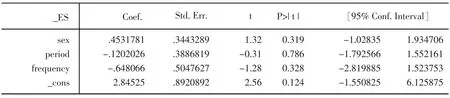

2.4.2 多元Meta 回歸分析

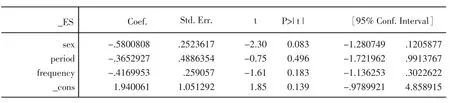

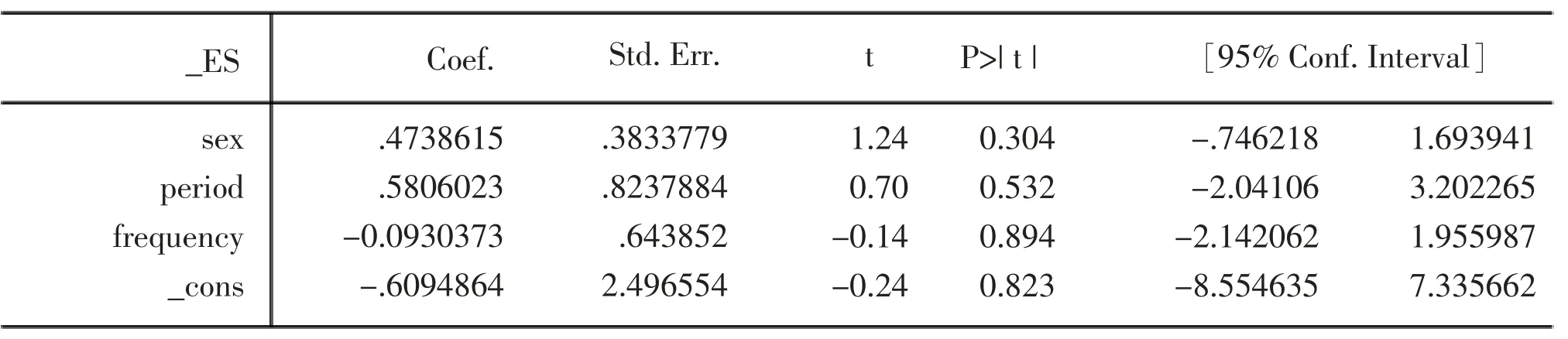

Meta 分析結果顯示, 功能性訓練對青少年學生軀干力量耐力 (輕)、 有氧耐力 (中)、 身體柔韌 (高) 的影響存在異質性, 可能與性別、 干預周期、 干預頻次等因素有關。為此, 將上述因素作為協變量進行Meta 回歸分析, 結果是上述因素均不是軀干力量耐力 (圖8)、 有氧耐力 (圖9)及身體柔韌 (圖10) 的異質性來源 (P>0.05)。

圖8 青少年學生軀干力量耐力的多因素Meta 回歸分析

圖9 青少年學生有氧耐力的多因素Meta 回歸分析

圖10 青少年學生身體柔韌的多因素Meta 回歸分析

3 討論

本研究發現功能性訓練能夠顯著增強青少年學生下肢爆發力及軀干力量耐力, 顯著提升短跑速度及身體柔韌,而對青少年學生有氧耐力與靈敏能力無顯著影響。

8 周深蹲訓練后的跳躍表現有更好的改善, 這是由于深蹲與跳躍的肌肉收縮模式相似, 均是由超等長收縮引起神經適應, 使得肌肉力量增加[16]。 肌肉力量是青年長期發展的重要組成部分, 是功能限制和慢性損傷的獨立危險因素[17,18]。 然而, 在1 項青少年學生調查中, 力量訓練是常見體育活動中最不受歡迎的, 青少年學生接受的力量訓練數量遠遠低于身體健康需求[19]。 考慮到力量的增加主要來源于青春期前的神經肌肉適應[17], 并且功能性訓練方法多樣,強度較小, 能夠保證青少年學生長期持續進行訓練, 可以更好地激活中樞神經系統使用的分化神經支配策略, 有效提高力量表現。

邱祝文[20]研究得出經16 周功能性訓練后, 青少年學生50 米沖刺速度均有提升, 其中實驗組提升9.7%, 對照組提升6%。 趙偉[21]則通過12 周功能性訓練, 使實驗組100 米沖刺速度提升5.9%, 而對照組僅提升2.6%。 畢蕊[12]經過16周干預后發現女生短跑速度有顯著提升。 功能性訓練通過練習動作來發展肌肉力量, 大小肌肉群聯合協調運動, 男生具有一定的力量基礎, 而女生普遍力量基礎較差, 因此女生有顯著提升。 短跑速度不僅依靠步頻、 步長, 也依靠起跑速度, 起跑效率在很大程度上決定了最終表現[22], 而起跑速度取決于下肢爆發力。

仰臥起坐常用于評價青少年學生的軀干力量耐力, 功能性訓練通過強化軀干核心力量、 強調康復和恢復、 調整身體姿勢及運動模式, 從而全面發展機體的運動能力[23]。廖婷[11]等12 周干預后青少年學生仰臥起坐提升了70.4%。郭樹濤[24]實驗研究10 周功能性訓練后青少年學生男、 女學生仰臥起坐數值分別增長39%、 32%[24]。 畢蕊[12]和賈文輝[25]均得出實驗組青少年學生軀干力量耐力的提升顯著高于對照組青少年學生。 功能性訓練由于更專注于動作的合理、有效、 規范完成, 力量的產生、 傳遞乃至控制均有賴于全身各部位協調配合, 因此訓練本身就對練習者的柔韌性提出了很高的要求[24]。 功能性訓練更多強調的是利用核心力量的強化訓練改善神經肌肉系統的高效運行, 包括動作銜接的穩定性、 加減速等練習在內的多維度、 多關節、 整體性的運動動作訓練[26]。

4 結論

功能性訓練以提升多肌群協調發展和身體控制能力為主要目的, 主要包括核心力量訓練、 身體穩定性訓練和本體感受訓練等, 在增強身體核心區域和四肢力量的基礎上,關注整體的協調性、 穩定性和柔韌性發展。 功能性訓練沒有固定的訓練形式, 只要針對性地制定功能性訓練方案,就能充分發展青少年學生的各項運動能力。