黎族織錦宣傳、推廣、傳承問題及解決方案

張艷惠 ,王思丹 ,張昀萱 ,金佳輝 ,蔣雨珊

(1.天津財經大學 管理科學與工程學院,天津 300222;2.天津財經大學 會計學院,天津 300222)

近年來, 非物質文化遺產的保護日益受到國家相關部門的關注。 我國相繼發布了保護非物質文化遺產的19 個文件, 大致包括主動開展非遺普查、政府主導保護和加大非遺相關經費的投入; 提倡重視“文化+旅游”相結合,主力推動文化體制改革;鼓勵非遺傳承人進高校研習, 提升傳統非遺的審美水平和實用性等一系列的保護措施。 在宏觀政策上指導地方各級政府開展非遺保護工作。

在地方層面, 對非物質文化遺產的保護工作也逐漸走向高潮。近十年海南發布了7 個相關文件,包括非遺與旅游結合、非遺與鄉村振興結合、非遺與高校結合、非遺的保護與記錄等內容。

相對而言, 地方政府出臺的政策缺少對某類工藝品的針對性,只有對黎錦技藝的保護。缺少具體的黎錦創新方法, 黎錦文化的宣傳還是拘泥于傳統方式并且只局限在海南地區,始終沒有走出海南,面向大眾。 黎錦的斑斕色彩,栩栩如生的紋樣,都是黎族先祖傳承至今的寶貴文化,如何讓黎錦走出海南,走進大家的生活中去,正是本文研究的意義所在。

1 研究現狀

在國家大力支持海南黎族織錦, 進一步發掘黎錦文化的大背景下, 黎錦藝術的傳承和創新得到了社會各界的廣泛關注,許多專家、學者紛紛前來參觀黎族的傳統村落、黎錦博物館和合作社。 吳肖淮、李艷、劉艷在《民族手工藝非物質文化遺產保護傳承的策略與途徑研究》中提出,黎錦營銷實施“請進來”和“走出去”兩大戰略,進一步貼近消費者,與消費者和渠道實現零距離接觸,拓展營銷渠道,實現黎錦商品的銷售和黎錦文化的傳播[1]。楊明哲認為,與云錦、蜀錦、宋錦、壯錦四大名錦相比,黎錦的優勢在于文化特色突出。“黎錦要注重在創新開發中不斷豐富其使用場景。同時,通過各類宣介活動,加強宣傳營銷,打好文化牌。”[2]王令在其著作《視覺藝術心里》中提到:“重構具有重合形象和重新建構意向的兩層含義,是把兩種或多種形象,根據內在關聯,按照一定的目的重疊組合為新的形象,從而產生新的意境。”[3]左曼麗提出,黎錦“活化”的觀點,黎錦“活化”要求非遺傳人、設計師關注時尚,關注百姓生活需求,系統地研究規劃, 以未來生活方式為目標, 以設計轉化為手段,真正做到文化的活化[4],并提出了當下黎錦的創新傳承的總體道路。申彥舒在《國外非物質文化遺產保護研究及啟示》 中將國外的非遺保護方法總結為“六個重視”,即重視非遺數字化保護、重視立法、重視傳承主體、重視民間活動和民間團體、重視組織保障、重視宣傳教育[5]。

時過境遷, 對于黎錦的保護也并不能只依靠傳統的手段。 有一部分學者對黎錦本身也提出了許多創新方法。有學者提出改進面料,使面料看起來更加立體,凸顯黎錦紋樣的立體感[6]。 打破黎錦服裝在當下的困境,為黎錦融入現代化審美打好基礎。將黎錦與文創產品相結合。 黎錦文創產品是黎錦文化和嶄新創意的結合,因存在地域文化這一特殊屬性,故不能簡單套用造型、功能、材料工藝等產品設計方法,應增加突顯黎錦文化特色的應用方法[7]。將黎錦與鄉村建筑相結合, 黎錦紋樣與鄉村建筑的融合在傳承地域文化、 發揚民族自信精神方面有著豐富的現實意義[8]。將黎錦與陶瓷產生碰撞,形成不一樣的火花。一方面將黎族寶貴的造物理念與文化元素進行多層面的借鑒與引用, 另外一方面使黎族元素以陶瓷藝術為媒介運用到實際的產品與活動中與現代人的生活方式接軌[9]。 黎錦紋樣富于裝飾性,其在室內設計中的應用也是發展的必然趨勢。 運用現代設計的智慧將黎族傳統文化和現代美學相融合, 使黎族文化得到更好地繼承和發展[10]。

但大多文獻只針對如何將黎族特色圖紋與現代服裝或其他實體產品相結合進行銷售的可能性進行研究, 并沒有詳細論述如何將其運用于現代服裝設計中, 對于黎錦文化技藝的傳承與創新也僅限于海南島內部, 同時缺少如何使黎錦被全國乃至全世界更多民眾所接受這一問題的相關研究。

2 研究方法及結論

2.1 研究方法

針對黎錦文化宣傳匱乏,傳承方式優化不足,商品形式單一等問題,本文采用了資料調研法、案例分析法、問卷調查法等方法,對黎錦文化的意義、用途、現有市場情況及大眾接受度進行了研究。

2.1.1 資料調研法

從互聯網、圖書館、博物館等渠道全面搜集黎錦與黎族相關資料, 從多方面了解黎錦蘊含的美學思想與精神文化,將其與文創產品的創新設計相結合。

2.1.2 案例分析法

搜尋目前與黎錦相關的文創設計, 如市面上在售的黎錦相關產品,對其進行市場分析,發現其設計類型較為單一,不能滿足大眾日常生活需求;用料粗糙,質感不佳。 但優點是價格低廉,購買方便。 例如,市面上售賣的含有黎錦元素的產品大多是較為單一的傳統黎錦服飾, 人們除感興趣買回去收藏外并沒有實際用處,日常生活中極少會穿,且其價格昂貴;價格低廉的傳統黎錦服飾的質感又不盡人意。 除此之外,融入黎錦元素設計的頭繩、遮陽帽、手提包、斜挎包、雨傘等日用品產品,不僅造價成本可控,且性價比高,具有更強的實用性。

2.1.3 問卷調查法

在非遺文創產品市場較為狹窄的背景下, 針對消費者對于非遺文化的關注度, 以及對文創產品的需求和購買欲等問題, 以市場上主要的消費者,青年、中年人群為調查對象,采用問卷調查的方式,通過微信、QQ、 微博等社交平臺針對不同年齡段群體發放問卷,共計得到樣本149 份。

基于統計結果的分析, 對上述問題及其影響因素進行總結歸納,得出價格、紀念意義、知名度等對消費者購買非遺文創產品的影響因素, 并從產品設計、售賣形式、產品宣傳等方面提出相關建議。

2.2 研究結論

2.2.1 大眾對非遺文化的了解相關因素分析

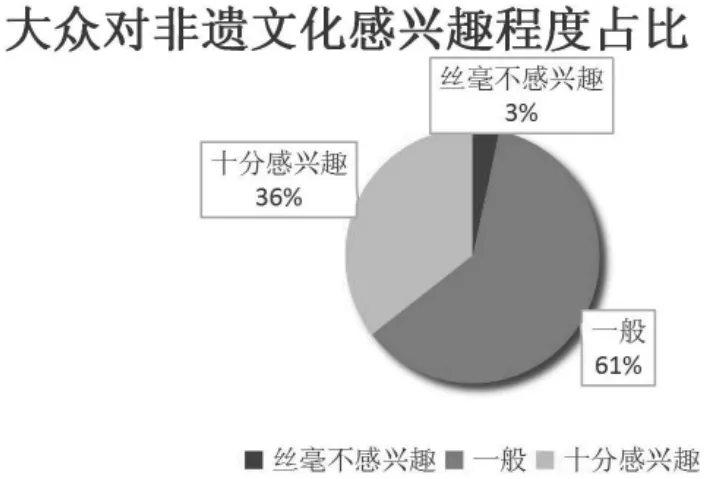

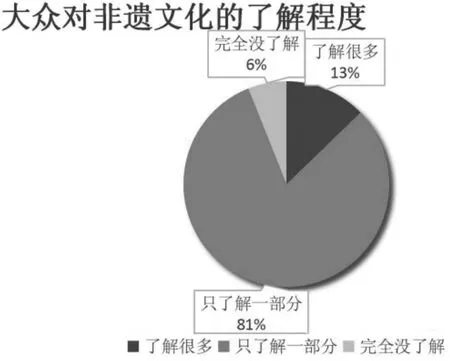

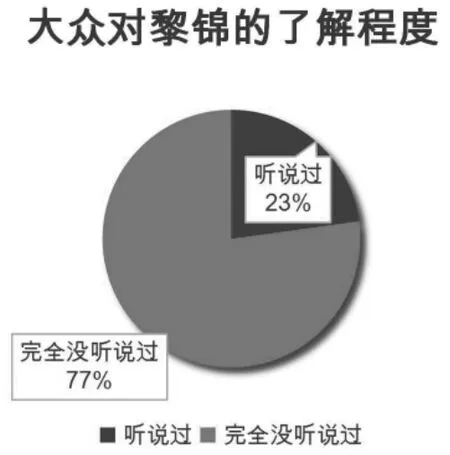

圖1 是大眾對非遺文化感興趣程度占比。 如圖1 所示,61%的人對非物質文化遺產的興趣度為“一般”,36%的人表示“十分感興趣”,3%的人表示“絲毫沒有興趣”。 圖2 是大眾對非遺文化的了解程度。如圖2 所示,調查樣本中81%的人對非物質文化遺產只了解一小部分,6%的人對非遺文化完全不了解,僅存在13%的人對非遺文化非常了解。 圖3 是大眾對黎錦的了解程度圖。如圖3 所示,77%的人表示從未聽說過黎錦。 這表示黎錦在市場上的知名度較低,大眾對非遺產品的興趣較低,黎錦的市場較為局限。 圖4 是大眾購買黎錦產品意向程度圖。 由圖4可知,絕大多數人表示若有提供相關知識的平臺,愿意花費時間了解非遺文化, 這也反映了大眾對非遺文化了解渠道少、非遺文化宣傳度不夠。

圖1 大眾對非遺文化感興趣程度占比

圖2 大眾對非遺文化的了解程度

圖3 大眾對黎錦的了解程度

圖4 大眾購買黎錦產品意向程度

2.2.2 大眾對非遺文創產品的購買欲影響因素分析

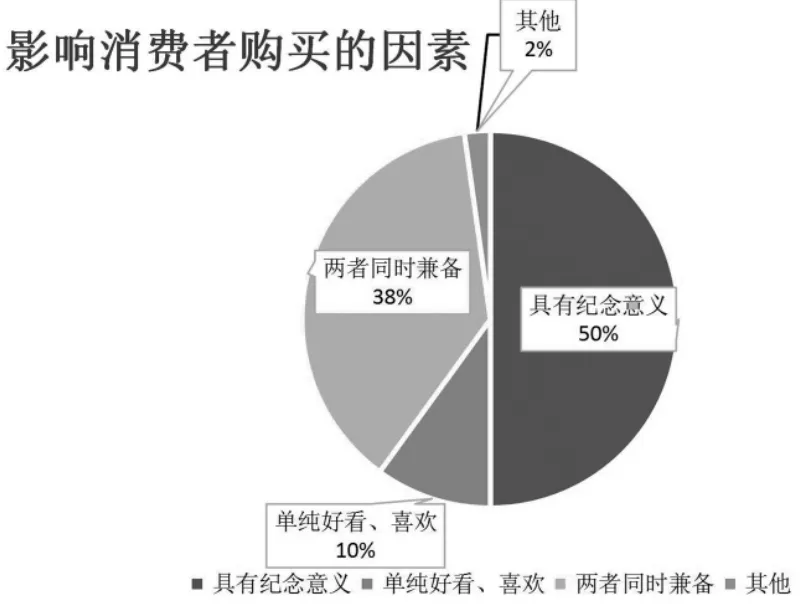

圖5 是影響消費者購買非遺文創產品的因素。由圖5 分析可得出,50%的人表示會因為具有當地特色、有紀念意義而購買產品,38%的人表示必須同時具備紀念意義與美觀性才會購買。 這說明大眾更看重非遺文創產品的文化價值, 獨具特色的美觀性是其競爭力所在。

圖5 影響消費者購買非遺文創產品的因素

根據以上調查結果, 總結出非遺文創產品面臨以下問題:宣傳渠道少、力度小,市場知名度較低,產品形式單一, 市場較為局限。 由于城鎮發展差距較大,大部分農村青壯年選擇外出務工,使得當地勞動力大幅減少,同時黎錦文化的傳承也面臨巨大挑戰。

3 解決方案

3.1 以海南旅游業為中心探索出黎錦的傳播之路

加強對產品的宣傳力度,提高產品的曝光率。以海南旅游業為出發點,向游客進行宣傳,以此提升黎錦知名度。與當地的流量達人合作,拓寬黎錦在海南的宣傳范圍;與旅游公司合作,在觀光巴士上添加黎錦元素, 并聘請講解員在旅途中為游客講解海南黎錦文化;設立線下體驗館,為大眾提供了解黎錦的途徑并向大眾提供DIY 手工體驗機會,使其更深入地了解黎族織錦。

3.2 以互聯網為媒介,全方位、多角度地探索黎錦的發展之路

隨著互聯網的不斷發展, 傳承黎錦文化可以與互聯網結合,以互聯網創新傳承為切入點。通過對現代互聯網產品的運用,傳播黎錦文化;將黎錦文化與現代文化相結合, 打造電商平臺同步銷售黎錦文創產品,利用網絡視頻、網頁游戲等新媒體技術創新黎錦文化的宣傳方式,提升大眾對黎錦文化的興趣;微信公眾號是宣傳初期的主要平臺, 公眾號的宣傳以黎錦歷史、 黎錦制作為主, 推文須保證定期更新頻率,不斷吸引更多用戶。

3.3 “線上+線下”相結合促進黎錦創新之路

通過線上售賣手工材料包、定制服裝;線下開設體驗館,讓大眾親身投入制作過程,拉近大眾與該項非物質文化遺產之間的距離, 提供直觀的體驗場景等服務來帶動黎錦的創新性發展。 黎族是海南島原住民族,已有3 000 多年的歷史,而黎族織錦是他們生活智慧的結晶。 線上與線下相結合的模式借助海南省深厚的文化底蘊和豐富的旅游資源, 在發展黎錦的過程中,同步推動海南島的發展。

3.4 結合新時代元素,創新黎錦圖案

在原有黎錦圖案基礎上, 融入更符合當代審美的新元素,使之更符合當代大眾審美;為滿足不同消費者的需求,在生產高質量定制傳統服飾的同時,可將傳統黎錦元素與現代潮流元素相融合, 提高大眾對黎錦文化的接受度; 豐富黎錦相關文創產品的種類,使黎錦文化融入大眾的日常生活,拉近大眾與非遺文化之間的距離,帶動黎錦文創潮流;與潮流品牌合作,借助潮流品牌的知名度來宣傳黎錦。

4 結束語

黎錦是黎族物質文化與精神文化的統一體,具有極高的藝術、經濟和文化價值,在海南旅游產業中扮演著不可替代的角色。解決黎錦文創面臨的問題,不僅需要從外力出發, 加大對黎錦文化的宣傳和推廣,更應該從人們的內心出發,拉近大眾與非遺文化之間的距離,使人們真正了解、認識到黎錦文化的魅力、特色所在,帶動黎錦文創潮流,推動黎錦文化的傳承和發展。在此全球化和現代化為主流的新時代,黎錦文化在不經意間悄然流失, 黎錦技藝的宣傳與傳承任務艱巨。打造并豐富黎錦相關文創產品,使黎錦文化融入大眾的日常生活, 將為黎錦這一非物質文化遺產“活起來”和海南旅游文創產業“火起來”提供可能性。