滑縣木版年畫的審美特征及創(chuàng)新發(fā)展

摘要:木版年畫是我國歷史悠久的民間藝術(shù)形式,是民間藝術(shù)寶庫中的一朵奇葩,凝結(jié)著人民大眾的智慧。我國年畫產(chǎn)地眾多,都帶有鮮明的地域特色,呈現(xiàn)了異彩紛呈的局面。滑縣木版年畫在中原地區(qū)流傳已久,扎根于豫北地區(qū)的沃土之上,體現(xiàn)了獨特的審美趣味,承載著鮮明的中原文化特色,蘊含著豐富的人文價值。本文從滑縣木版年畫的審美特征入手,分析其文化意蘊、色彩、構(gòu)圖及造型之美,并結(jié)合藝術(shù)設(shè)計、傳播等方向,探尋滑縣木版年畫的創(chuàng)新發(fā)展策略,以讓更多人認(rèn)識并關(guān)注這項傳統(tǒng)民間藝術(shù),使年畫藝術(shù)得到更好的傳承和發(fā)展。

關(guān)鍵詞:滑縣木版年畫;創(chuàng)新發(fā)展;審美特征

一、滑縣木版年畫的發(fā)展歷程

據(jù)滑縣本地人講述,滑縣木版年畫始于明朝洪武年間。相傳山西洪洞縣的韓朝英遷居至滑縣,并將本地的民風(fēng)民俗以及百姓對生活的美好愿景都融入畫面之中,開創(chuàng)了獨特的木版畫風(fēng)格[1]。

滑縣木版年畫的發(fā)展經(jīng)歷了數(shù)次興衰。在清朝乾隆年間,滑縣木版年畫的發(fā)展迎來了其首次繁盛時期。滑縣的地理位置相對偏僻,但是由于其創(chuàng)作的題材符合廣大人民的審美,使其在當(dāng)時具有一定的影響力。因此,滑縣木版年畫不僅于本省內(nèi)暢銷,在一些省外地區(qū)也受到歡迎。滑縣木版年畫的發(fā)展在民國時期開始走向衰落,年畫的產(chǎn)量在此期間急劇下滑。日本帝國主義發(fā)動的侵華戰(zhàn)爭進(jìn)一步導(dǎo)致了滑縣木版年畫的衰敗,工匠藝人在此期間幾乎無法參與年畫制作,市場交易也陷入萎縮狀態(tài),滑縣木版年畫的發(fā)展跌入谷底。20世紀(jì)60年代初,由于政策調(diào)整,木版年畫市場逐步復(fù)蘇。在數(shù)年后的歷史特殊時期,滑縣木版年畫被視為封建迷信之物,大量版畫被燒毀,年畫畫坊被迫停產(chǎn)。改革開放后,滑縣木版年畫的發(fā)展迎來了春天,發(fā)展勢頭一片大好,年畫再次遠(yuǎn)銷各地。然而繁榮也只是曇花一現(xiàn),因現(xiàn)代社會變革對傳統(tǒng)文化造成沖擊以及題材受限,滑縣木版年畫逐漸失去了實用價值并且在市場上遭到冷遇,其在此后的幾十年中不僅在農(nóng)村地區(qū)失去了銷路,也很少有本地年輕人對其有了解。直到2006年,馮驥才去往滑縣考察后才使滑縣木版年畫重新回到大眾的視野中, 2008年滑縣木版年畫被列入第二批國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

二、滑縣木版年畫的審美特征

(一)文化意蘊之美

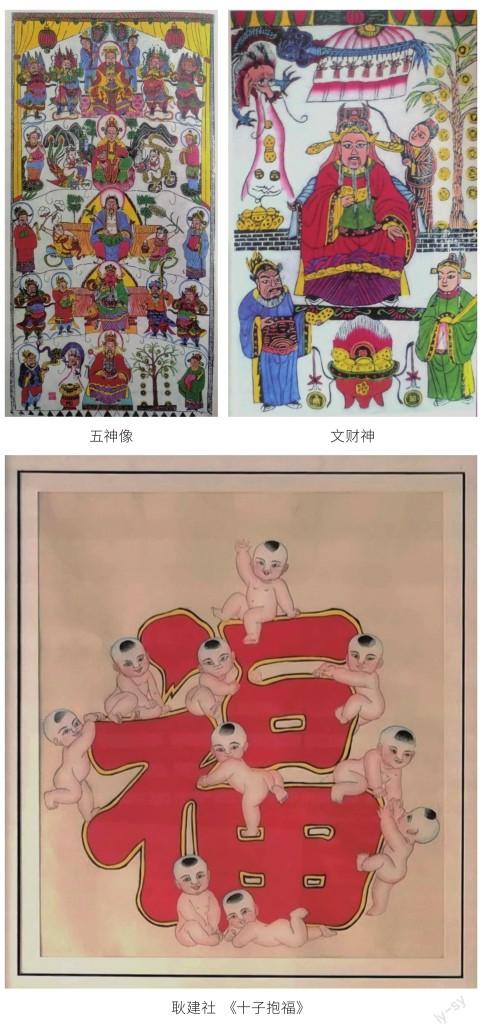

滑縣木版年畫體現(xiàn)了黃河流域的民俗文化特征,題材豐富多樣,以神像、族譜為主。一方面,滑縣木版年畫是在中原農(nóng)耕文化這一背景下形成的,滑縣作為農(nóng)業(yè)大縣,百姓對田祖、牛馬王等神靈的崇拜承載了人們對風(fēng)調(diào)雨順、六畜興旺的美好期盼。大量神像畫題材出現(xiàn),凝聚了勞動人民祈求神靈庇佑、追求和諧的質(zhì)樸理念,體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)文化中“天人合一”的樸素思想,對神明的敬仰也將祈福納祥的心理訴求貫穿其中。另一方面,滑縣木版年畫的祖宗軸題材具有一定的地域性特征,體現(xiàn)了豫北地區(qū)的民俗文化,畫面中常出現(xiàn)仙鶴、松柏、竹等具有象征性的圖案以及傳達(dá)孝義的對聯(lián),傳達(dá)了古人對家族繁榮昌盛的美好心愿,體現(xiàn)后人對先祖的緬懷,是對孝道文化的傳承發(fā)揚。

(二)色彩之美

色彩是繪畫藝術(shù)中重要的視覺元素,能夠迅速吸引觀者的注意,不同地區(qū)木版年畫的色彩風(fēng)格也存在一定差異。朱仙鎮(zhèn)木版年畫以艷麗的色彩體現(xiàn)其鮮明醒目的特點,楊柳青木版年畫以典雅的色彩體現(xiàn)其細(xì)膩精致的特點,而滑縣木版年畫則使用淡雅的色彩體現(xiàn)其古樸稚拙的特點。滑縣木版年畫由于在畫面中很少使用原色,大多用水稀釋過的半透明色來調(diào)和,它的色彩在視覺上雖質(zhì)樸卻又不失生動。在色彩運用上受到原始樸素色彩觀所影響,滑縣木版年畫以“五色”(青、赤、黃、白、黑)為主色,間以雜色,在明度與純度上又有所變化[2]。在繪制方式上主要運用暈染、調(diào)和等技法,呈現(xiàn)出色彩的漸變效果,營造出淡雅質(zhì)樸的視覺效果。

(三)構(gòu)圖及造型之美

受中國傳統(tǒng)文化中的美學(xué)觀念影響,我國傳統(tǒng)年畫中不乏對稱式構(gòu)圖的應(yīng)用[3]。滑縣木版年畫在構(gòu)圖上講究對稱、均衡,畫面主題突出,層次分明。無論是神像畫、祖宗軸還是對聯(lián)中,人們都將飽滿、均衡視為準(zhǔn)則,對稱構(gòu)圖在視覺上呈現(xiàn)一種和諧統(tǒng)一的美感,飽滿的構(gòu)圖形式體現(xiàn)了古代勞動人民求全求滿的心理訴求與愿景。

在造型方面,滑縣木版年畫更主張人物形象的寫實,人物身材比例大多約為五頭身,面部繪制不強調(diào)夸張,卻也不失生動。由于滑縣木版年畫是農(nóng)民的藝術(shù),在造像風(fēng)格上粗獷質(zhì)樸,鄉(xiāng)土氣息濃厚。在線條運用上簡約流暢,富有粗細(xì)變化,松弛有度,增強了畫面的動感,增加了畫面的藝術(shù)感染力[4]。總而言之,滑縣木版年畫在造型特點上體現(xiàn)了古樸的原生態(tài)之美,有很高的藝術(shù)價值。

三、滑縣木版年畫的發(fā)展現(xiàn)狀及問題

(一)生存環(huán)境受限,缺乏市場需求

城市化進(jìn)程的推進(jìn)和新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展使人們的生活方式產(chǎn)生了巨大的變化,居住環(huán)境的改變導(dǎo)致過年張貼年畫這一習(xí)俗逐漸被人們淡忘。由于現(xiàn)今社會多元文化對傳統(tǒng)文化造成了沖擊,年俗也在逐漸變化,出現(xiàn)了看春節(jié)聯(lián)歡晚會、線上搶紅包、集五福等新年俗。傳統(tǒng)年畫逐漸喪失了原有的實用功能,滑縣木版年畫在當(dāng)代社會的發(fā)展逐漸式微。由于題材老舊,無法滿足大眾的審美需求以及市場消費需求,當(dāng)下滑縣木版年畫生存狀況堪憂。

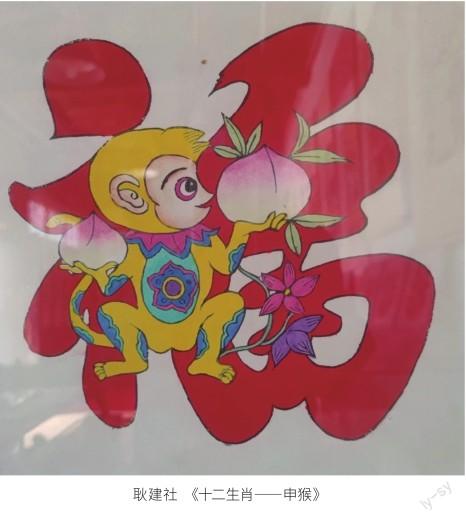

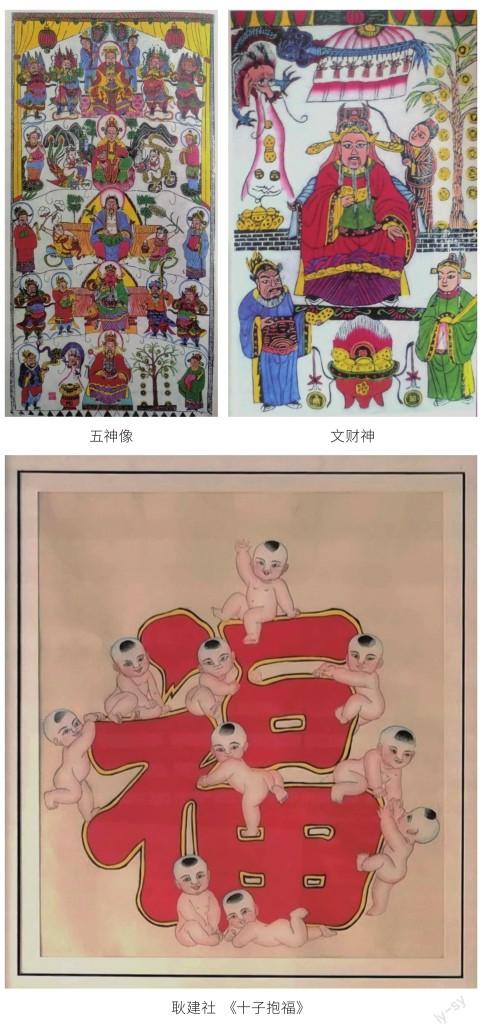

(二)題材內(nèi)容與時代脫節(jié),創(chuàng)新性不足

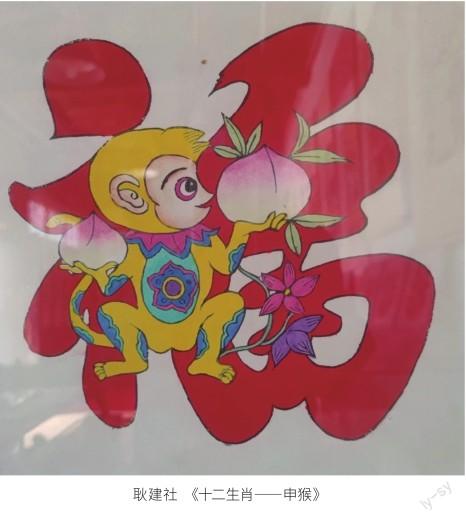

滑縣木版年畫主要表現(xiàn)當(dāng)?shù)厝说拿耧L(fēng)民俗,反映了農(nóng)耕時期百姓的精神信仰。在題材上,它主要以神像、族譜題材為主,基本上不會對畫面進(jìn)行改動。隨著當(dāng)代社會發(fā)展,人們的思想觀念逐漸發(fā)生變化,當(dāng)代人,尤其是年輕一代,對神靈的崇拜與信仰日漸淡化,導(dǎo)致滑縣木版年畫在內(nèi)容上與時代脫節(jié),缺乏受眾群體,不符合當(dāng)代人的審美理念,年畫的實用價值也被日益淡化。雖然近年來傳承人耿建社老師在年畫題材上進(jìn)行了創(chuàng)新,創(chuàng)作了《十子抱福》《十二生肖》等作品,但在內(nèi)容層面仍屬于傳統(tǒng)類藝術(shù)題材。滑縣木版年畫作為民間藝術(shù),只有以傳承保護(hù)好傳統(tǒng)制作工藝為前提,同時堅持與時俱進(jìn)、積極創(chuàng)新,才能使年畫藝術(shù)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

(三)專業(yè)人才短缺,發(fā)展傳承存在問題

據(jù)不完全統(tǒng)計,滑縣目前從事生產(chǎn)年畫的藝人數(shù)量甚至不滿十人,且年齡相對較長,專業(yè)人才短缺,從而使年畫技藝傳承面臨消失的困境。滑縣木版年畫的傳承主要以子承父業(yè)的方式進(jìn)行家族傳承。年畫手工藝人數(shù)百年來堅持采用手工制作的方式,制作工藝煩瑣,需要投入大量時間與耐心。隨著年畫市場走勢低迷,年輕一代學(xué)習(xí)民間藝術(shù)制作工藝的意愿較低,缺少對傳統(tǒng)手工藝的興趣,年畫傳承缺少專業(yè)人才,年畫藝術(shù)的傳承發(fā)展出現(xiàn)斷層。

四、滑縣木版年畫創(chuàng)新發(fā)展策略探究

(一)設(shè)計開發(fā)滑縣木版年畫相關(guān)文創(chuàng)產(chǎn)品

目前,滑縣木版年畫的相關(guān)文創(chuàng)產(chǎn)品類別大致分為典藏復(fù)制品和創(chuàng)意紀(jì)念品類,在形式上缺乏創(chuàng)新性[5]。通過挖掘滑縣木版年畫獨特的藝術(shù)語言,將傳統(tǒng)年畫元素與人們的當(dāng)代生活相結(jié)合,開發(fā)兼具實用性和美觀性的產(chǎn)品,是對滑縣木版年畫創(chuàng)新發(fā)展的重要手段。

首先,提取滑縣木版年畫中包含吉祥美好寓意的動物、植物等圖形,依據(jù)現(xiàn)代設(shè)計手法將上述圖案紋樣進(jìn)行提取重構(gòu),并設(shè)計成新的圖形應(yīng)用在衍生品中,豐富年畫的表現(xiàn)形式。此外,隨著潮玩經(jīng)濟的發(fā)展,盲盒已成為當(dāng)代年輕人的新寵。設(shè)計師可提取滑縣木版年畫中的經(jīng)典形象,如文武財神、灶王、送子觀音等,結(jié)合祈福納祥的情感訴求,設(shè)計出符合當(dāng)代人“金榜題名”“財源滾滾”“家宅平安”“兒女雙全”等美好心愿的盲盒手辦產(chǎn)品,在滿足當(dāng)下大眾審美需求的同時也為年畫的創(chuàng)新發(fā)展開辟一條新道路。

(二)借助互聯(lián)網(wǎng)平臺傳播推廣

滑縣木版年畫目前的傳播方式主要是通過木版年畫“進(jìn)校園”等活動,為傳承人提供平臺,為大眾講授木版年畫相關(guān)知識、組織線下年畫展覽等方式進(jìn)行推廣傳播。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,滑縣木版年畫卻很少通過線上模式進(jìn)行傳播。通過互聯(lián)網(wǎng)平臺傳播滑縣木版年畫,五湖四海的網(wǎng)民都能感受到它原生態(tài)的古樸魅力。例如在各大短視頻平臺開設(shè)滑縣木版年畫官方賬號,分享傳承人與年畫的往事,將非遺文化以短視頻的形式傳播;邀請傳承人在直播平臺進(jìn)行技藝展示,通過直播助力優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的創(chuàng)新發(fā)展,增強年輕一代人對傳統(tǒng)藝術(shù)的認(rèn)同感;創(chuàng)立微信公眾號,推送相關(guān)展覽活動的消息,使當(dāng)?shù)厝思由顚δ景婺戤嫷恼J(rèn)知;還可以開發(fā)微信小程序,開發(fā)年畫拼圖、找不同等小游戲,使年畫藝術(shù)走入人們的日常生活。這些方式拓寬了滑縣木版年畫的發(fā)展空間,有助于提升其知名度。

(三)立足當(dāng)下,進(jìn)行年畫創(chuàng)作

滑縣木版年畫從祖上流傳至今的古老題材已經(jīng)不符合當(dāng)下社會的主流思想觀念,只有立足于時代發(fā)展背景,才能創(chuàng)作出順應(yīng)時代發(fā)展潮流的作品。創(chuàng)新年畫內(nèi)容可以與當(dāng)下社會熱點相結(jié)合,如融入“高考”“鄉(xiāng)村振興”等熱點話題,創(chuàng)作出符合社會發(fā)展主旋律的作品。此外,由于滑縣地處安陽地區(qū),也可以將木版年畫與甲骨文、紅旗渠精神等安陽地區(qū)的特色文化符號相結(jié)合,進(jìn)行作品創(chuàng)作。在保留滑縣木版年畫原有構(gòu)圖、線條等藝術(shù)語言的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)傳統(tǒng)藝術(shù)與現(xiàn)代生活的交融,彰顯地域特色。

五、結(jié)語

滑縣木版年畫作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn),是我國寶貴的文化財富,在我國年畫體系中獨樹一幟,體現(xiàn)了一種原生態(tài)的審美特征。其數(shù)百年的曲折發(fā)展歷程也在告誡我們,在大力保護(hù)傳統(tǒng)民間藝術(shù)的同時也要注重在創(chuàng)新中實現(xiàn)自身發(fā)展。現(xiàn)代化的方式有助于實現(xiàn)年畫藝術(shù)的復(fù)興,相信滑縣木版年畫在未來會有熠熠生輝的一天。

作者簡介

王佳芮,女,漢族,河南洛陽人,碩士研究生,研究方向為視覺傳達(dá)設(shè)計。

參考文獻(xiàn)

[1]李莉.滑縣木版年畫調(diào)查與考證[J].蘭臺世界,2011(9):74-75.

[2]劉明玉.滑縣木版年畫的色彩寓意及其文化指向[J].美術(shù),2018(6):150-151.

[3]程誠.中國民間傳統(tǒng)年畫的構(gòu)圖及造型特點探究[J].大眾文藝,2012(15):51-52.

[4]周樹立,羅松遠(yuǎn).不讓文明失落:滑縣木版年畫的傳承與保護(hù)研究[M].北京:經(jīng)濟管理出版社,2016.

[5]李吳宏.基于用戶場景的滑縣木版年畫文創(chuàng)開發(fā)策略[J].文苑,2022(21):24-26.