從就醫平等到健康公平

——德國法定醫保基金走向健康代理人的經驗借鑒

畢穎楠

(山東大學政治學與公共管理學院 青島 266200)

1 前言

德國作為世界上最早實施社會醫療保障制度的國家,其長達140年的改革歷史演進揭示了一個明確的趨勢:隨著社會健康觀的轉變,法定醫保基金的職責和角色也經歷了顯著的調整。從最初僅提供就醫資金支持的生活保障者到提供診療實物福利的支付代理人,再到兼顧提供公共衛生服務的健康代理人,德國法定醫療保險基金順利完成了從強調保障就醫平等向更加注重健康公平的目標轉變。通過發揮健康代理人角色,德國醫保基金成功實現了臨床診療與公共衛生服務的協同保障,這一改革經驗為我國醫保制度改革提供了寶貴的經驗借鑒。因此,有必要從健康觀演進的視角重新回溯德國法定醫療保險制度的改革歷程。通過深入剖析德國法定醫保基金的角色演變過程,闡述醫保基金如何通過充當健康代理人實現臨床診療與公共衛生服務的緊密銜接,并最終形成對健康代理人運行邏輯的完整明確認識。

2 健康觀視角下德國法定醫保基金的兩次角色演變

將德國法定醫療保險制度改革置于健康觀演變之中可以發現,每一次系統性改革所引發的醫保基金角色轉換都與健康觀演變有著密切聯系。從生活保障者到支付代理人,再到職責更為豐富的健康代理人,法定醫保基金每經歷一次角色變遷,其保障范圍、服務內容、福利待遇均得到明顯提升,最終目的都是在有限的醫療衛生資源配置下盡可能地滿足人們對更高水平健康的需求。

2.1 消極健康觀的影響——由生活保障者到支付代理人(19世紀末到20世紀70年代)

1883 年俾斯麥政府基于當時社會上廣泛存在的互助基金模式,設計并推出了《工人健康保險法》(Gesetz,betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter,KVG),其目的是利用醫療保險的互助共濟作用保障工人在患病時期的生計,從而防止工人運動引發的社會動蕩[1]。根據這一設計思路,最初的法定醫療保險制度顯然更側重于提供現金福利。因此,在法定醫療保險體系建立早期,醫保基金實際上扮演了藍領工人的生活保障者角色。

然而,19世紀末醫學的發展改變了人們對生命、健康以及疾病的認識。在相當長一段時期內,主張“健康就是沒有疾病”的消極健康觀引領了醫療衛生服務的發展方向。受到同一時期醫療服務注重疾病治療的影響,德國法定醫療保險制度的發展方向也從最初防止工人因病致困轉向為廣大社會成員提供疾病診療保障轉變。在這一背景下,法定醫保基金首次發生了角色轉換,從生活保障者轉變為支付代理人,主要體現在以下兩個方面。

首先,醫療保險覆蓋范圍全面擴大。法定醫保基金的保障對象從最初的產業工人擴展至廣大社會成員,這是通過將更多職業、更多非就業人群納入醫保基金的保障范疇,以及提高法定醫療保險參保的收入上限等措施逐步實現的。有關數據顯示[2],1885年,德國18776個醫保基金僅覆蓋10%的人口,之后參保覆蓋率呈現高速增長,到1960年,全國2028個醫保基金已覆蓋83%的人口。這一數據已與當前法定醫療保險的參保率差別不大。

其次,醫保基金的福利供給由現金福利轉向實物福利。這一變化主要通過兩種方式實現,一是增加診療服務保障、藥品供應等實物福利供給,二是控制現金福利支出規模。在增加實物福利供給方面,更多的醫療服務內容被納入法定醫保基金支付范疇,參保人在接受醫療服務時幾乎不需要支付任何費用,而是由醫保基金代其向醫療衛生服務提供者結算。在控制現金福利支出方面,各醫保基金逐漸限制了津補貼的發放彈性,從整體上規范了津補貼的發放規模。數據顯示,法定醫療保險制度成立初期,醫保基金提供的現金福利是實物福利的1.7倍,但到了1925年,法定醫保基金提供的現金福利與實物福利的支出水平已近乎持平,而在1955年,這一比率逆轉為1:4,1977年為1:10,1984年為1:16[3]。

從以上兩個方面的轉變可以明確法定醫保基金支付代理人角色的概念:首先,在保障對象范圍方面,不再局限于藍領工人,而是向廣大參保人提供保障服務;其次,在福利提供方面,以提供實物福利為主。作為支付代理人,醫保基金受參保人委托,為患病的參保人購買所需的醫療衛生服務。

2.2 積極健康觀的影響——由支付代理人向健康代理人過渡(20世紀70年代至今)

相對于消極健康觀,積極健康觀具有更廣泛且抽象的內涵。1948年,世界衛生組織將健康描述為“不僅僅是沒有疾病和不虛弱,而是要保持軀體、精神和社會適應等方面的完美狀態”。這一概念不僅吸收了消極健康觀的主張,還對健康的界定進行了拓展和深化。1986年,《渥太華憲章》(Ottawa Charter for Health Promotion)再一次強調了積極健康觀的概念、意義與作用。為了回應《渥太華憲章》的倡導,德國政府于1988年頒布了《健康改革法案》 (Gesundheits-Reformgesetz,GRG)[4],標志著法定醫療保險制度改革正式進入“大醫保模式”時代。在這一模式下,醫保基金提供的保障服務不僅限于疾病治療,還逐漸向廣大參保人提供包括疾病預防和健康促進、健康監測與疾病早篩等屬于公共衛生服務范疇的保障。

此時,醫保基金再次面臨角色轉換,從職責單一的支付代理人向職責更加豐富、作用更加重要的健康代理人角色過渡。這種角色的轉變主要體現在三個方面:一是醫保基金主動提供公共衛生服務保障,在服務內容上實現了從保障疾病診療到保障健康的轉型;二是醫保基金作為健康價值共創的主要責任主體,直接或間接參與健康價值共創,從職責履行上由單純的保障疾病轉變為健康的積極參與者;三是通過設置激勵機制,醫保基金在臨床治療與公共衛生服務之間搭建了互通的橋梁,強化了參保人、雇主,甚至是全社會的健康共創責任意識。

2.2.1 主動提供公共衛生服務保障。從20世紀70年代開始,德國法定醫療保險制度逐步接受積極健康觀的思想,先后通過一系列改革將疾病早篩和健康體檢、疾病初級預防和健康促進納入醫保基金報銷范圍,與保障疾病診療一起組成法定醫保基金的三大基礎職責。

最先被納入醫保基金保障范疇的是疾病早篩和健康體檢。1970年,《關于進一步發展法定健康保險法的法案》(Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung,2.KV?G)[5]首次將部分常見腫瘤的疾病篩查與4歲以下兒童的體檢列為法定醫保基金的保障職責。經過1989年[4]、1997年[6]兩次改革之后,疾病篩查與健康體檢在適用人群、適用年齡以及篩查內容等方面都比1970年范圍更加廣泛。2015年,《加強健康促進和預防法》(Gesetz zur St?rkung der Gesundheitsf?rderung und der Pr?vention,Pr?vG)[7]對疾病早篩保障進行升級,將提供健康查體保障服務提升為健康風險監測。除了完成疾病篩查與健康體檢全年齡段覆蓋以外,該法案還要求醫保基金記錄參保人的健康風險,并根據其健康狀況向參保人提供預防以及健康生活建議。從最初的通過體檢發現疾病到現在的根據健康監測記錄提供健康生活建議,充分顯示出法定醫保基金的重點已經從關注疾病轉向關注健康。

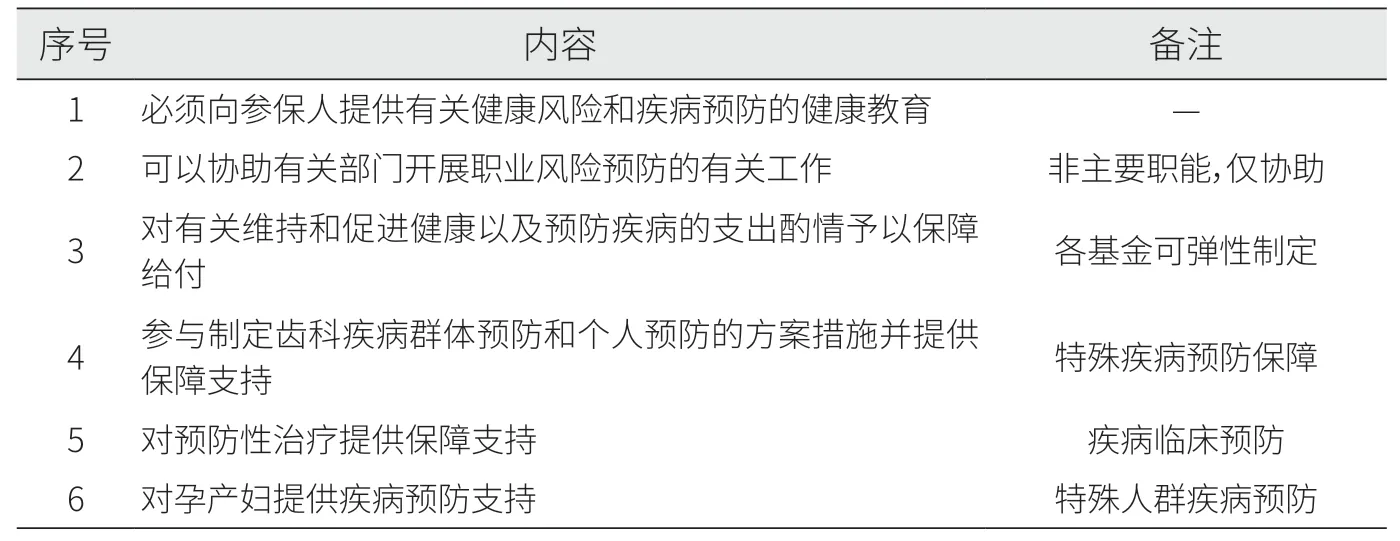

隨后被整體納入醫保基金福利范疇的是疾病初級預防和健康促進。早在1977年,《健康保險成本控制法》(Gesetz zur D?mpfung der Ausgabenentwicklung und zur Strukturverbesserung in der gesetzlichen Krankenversicherung,KVKG)[8]提出一項關于疾病預防的靈活性保障政策。根據該法案,醫保基金管理機構有權自主制定有關疾病預防服務的條款,并將其作為附加福利計劃提供給參保人。1989年實施的《健康改革法案》首次以獨立章節的形式將促進健康和疾病預防服務全面引入醫保基金職責。根據該法案,保障內容主要涉及健康教育、職業風險預防、預防性治療、特殊人群以及特殊疾病的預防保障等六個方面(見表1)。

表1 《健康改革法案》中有關“促進健康和預防疾病”的服務內容

事實上,醫保基金向參保人提供疾病預防與健康促進保障的歷程并不是一帆風順的。1996年,科爾政府迫于醫療衛生支出的增長壓力,在《法定健康保險繳費減免法》(Gesetz zur Entlastung der Beitr?ge in der gesetzlichen Krankenversicherung,BeitrEntlG)[9]中刪除“提供健康促進服務”的法律措辭,并縮小疾病預防的概念,僅保留對疫苗接種、與有關部門合作參與職業風險預防以及對疾病自助團體進行資助等的保障義務。

然而,1997年至2000年,各法定醫保基金為了在激烈的行業競爭中爭奪更多參保人,仍舊以補充福利計劃的形式主動向參保人提供有關健康促進的內容[2,10]。此后,2000年《法定健康保險改革法案2000》(GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000)[11]引入了全新的疾病初級預防概念,不僅取代了《健康改革法案》中疾病預防與健康促進的內容,還在此基礎上對保障內容進行了更為詳細和全面的規定。這表明在立法層面,向廣大參保人提供疾病預防與健康促進保障又以另一種形式回歸了醫保基金的法定職責。2015年,《加強健康促進和預防法》(Gesetz zur St?rkung der Gesundheitsf?rderung und der Pr?vention,Pr?vG)[7]又在前期的基礎上進一步明確了醫保基金在疾病初級預防和健康促進方面的職責邊界,為這一保障服務提供了更為明確的法律指導。

2.2.2 參與健康價值共創。德國法定醫療保險制度在健康觀演進中呈現出獨特的應變策略。醫保基金并不僅作為一個簡單的支付方,而是演變為多方共創健康價值的核心參與者。

首先,醫保基金間接參與健康價值共創。這意味著基金并不直接為參保人提供服務,而是選擇向醫療衛生服務提供者、公共衛生服務提供者購買服務的方式為參保人提供與健康有關的實物福利,包括為參保人支付疾病診療、疾病篩查、健康體檢、免疫預防接種、健康狀況監測的費用等。此外,醫保基金還在健康服務的供給決策中發揮作用。無論是藥物選擇、醫生的費用結算,還是健康體檢和疾病早篩等項目,都是醫療衛生提供者、公共衛生服務提供者與醫保基金經過深入談判的結果。

其次,醫保基金也直接為參保人提供有關促進健康的服務。這些服務主要體現在工作場所和生活中。德國法定醫療保險制度尤為注重工作場所的健康促進服務,這在其制度設計和資金投入中均得到體現。早在2000年,《法定健康保險改革法案2000》提出醫療保險基金可以實施工作場所健康促進,作為職業健康和安全措施的補充內容。到2007年,《加強法定健康保險競爭法》正式將為雇主提供工作場所健康促進服務納入醫保基金的法定職責。根據Kassensuche GmbH的統計[12],醫保基金所提供的工作場所健康促進服務內容多集中于為雇主提供勞動狀況分析與建議、預防職業倦怠和職業壓力管理、員工健康管理等11個類別。

相比之下,醫保基金提供生活健康促進服務則是近年來的新增內容,由《加強健康促進和預防法》(2015年)首次引入。大多數醫保基金都以提供健康教育課程的方式向參保人提供此類服務,旨在引導他們積極關注并參與自身的健康管理。在資金投入方面,醫保基金對工作場所健康促進的投入比例較高。根據現行法律有關規定,法定醫保基金在生活與工作場所健康促進、職業病防治等方面的支出限額為7.52歐元/人,其中工作場所健康促進的支出至少為3.15歐元/人,占比41.89%,比生活健康促進服務的最低支出(2.15歐元/人)至少高出46.51%。

2.2.3 通過設置激勵機制強化健康意識。對那些積極追求健康的行為提供獎勵是醫保基金成為健康代理人的獨特制度設計。早在1977年,《健康保險成本控制法》就提出對主動進行健康體檢的行為進行獎勵的思路。2003年,《法定健康保險現代化法案》(GKV-Modernisierungsgesetz,GMG)則以法律的形式確認了激勵機制的合法性,即那些積極追求健康、進行疾病早期篩查或參與疾病初級預防的參保人有權獲得獎勵[13]。目前,醫保基金依法實施的激勵措施包括給予獎金、保費返還、共付額減免等多種形式。

給予獎金是指醫保基金為那些完成預防免疫、健康風險監測、疾病早篩、健康促進等公共衛生項目的參保人提供現金獎勵,旨在鼓勵他們提高對公共衛生服務的利用率,從而降低對臨床診療服務的需求。根據Kassensuche GmbH[14,15]的數據,截至目前,有67個法定醫保基金提供與疾病篩查和疾病初級預防相關的獎金計劃,同時還有68個醫保基金獎勵積極參與工作場所健康促進的雇主和參保人。

保費返還是指向保險期內未使用醫療保險福利的參保人提供的一種獎勵機制。通常情況下,返還金額不會超過年度繳費金額的1/12。例如,奧迪健康保險公司(Audi BKK)對那些在保險年度內僅使用疾病預防類服務而未使用其他醫療服務的參保人提供當年繳費金額的1/24,作為保費返還。TK保險公司(Techniker Krankenkasse)則提供每年高達300歐元的保費返還。保費返還的設立旨在通過這一激勵措施來減少對臨床診療資源的濫用和不必要的浪費。

共付額減免與共付費機制密切相關,主要應用于高額花費的口腔治療和慢性病防治領域。在口腔治療和義齒安裝等治療中,如果符合條件的參保人連續五年進行口腔檢查,醫保基金可以提高10%的報銷比例,而連續十年進行口腔檢查則可以在此基礎上再提高5%的報銷比例。在慢性病防治方面,如果符合條件的慢性病參保人定期參加健康體檢,個人負擔的最大限額可以從每年總收入的2%降低至1%。因此,共付額減免的目的是通過減少參保人的共付額支出來激勵他們履行健康責任,從而實現管理診療費用的目標。

不論是提供獎金、保費返還,還是減免共付額等激勵措施都有一個共同特點,就是構建了臨床診療服務和公共衛生服務之間的緊密聯系。這一系列措施通過獎勵的方式激發了參保人和雇主的健康意識,鼓勵他們更加積極地利用公共衛生服務資源,從而減少醫療保險基金在疾病診療方面的支出。這些措施不僅有助于提高參保人的健康水平,還提高了整個醫療系統的效率和可持續性。

3 醫保基金健康代理人角色的概念和典型特征

綜上所述,醫保基金的角色經歷了漸進式轉變,從最初的生活保障者逐漸發展成為支付代理人,再進一步演化為健康代理人。這些新角色都是在舊角色的基礎上擴展而來,吸收了舊角色的特征并加以進化。因此,鑒于健康代理人角色是在支付代理人角色之上演變而來,在支付代理人概念基礎上結合第二次角色轉變時醫保基金所呈現出的新職能、新變化,可以推導出健康代理人的定義,即受參保人、雇主及社會的委托,向有需要的參保人主動提供相應的疾病診療、健康監測與疾病早篩,以及疾病預防與健康促進等全面的健康保障服務。作為健康代理人,醫保基金在健康價值共創體系中充當了核心角色,它不但直接或間接參與健康價值共創活動,還通過設置獎勵機制強化參保人、雇主,甚至是全社會的健康意識。

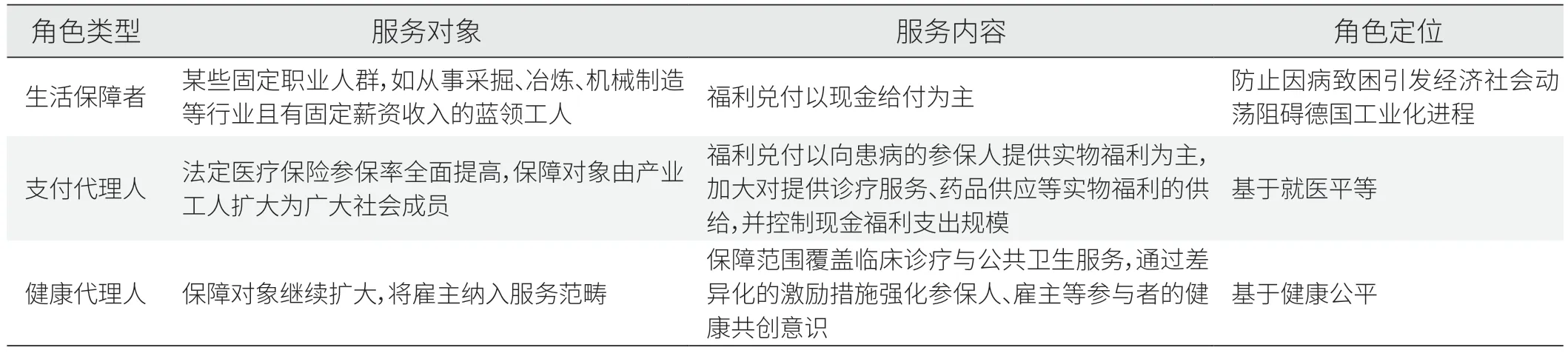

根據相關角色的定義,從生活保障者、支付代理人、健康代理人等三個角色的比較中可以得出,健康代理人區別于其他角色的最典型特征(見表2),主要體現在服務對象、服務內容和角色定位三個方面。

表2 醫保基金的不同角色比較分析

在服務內容方面,醫保基金作為健康代理人最典型的特征是能夠主動提供公共衛生服務。隨著社會健康觀的轉變,醫療衛生服務的重點已經從患者轉向全體民眾,其目標不再僅限于治療疾病,而是通過疾病診療與公共衛生服務的協同合作提升全社會的健康水平。在這一背景下,德國法定醫療保險制度改革依托原有的疾病診療支付保障結構,通過將保障范圍擴大至公共衛生服務來適應社會需求的變化。當前,法定醫保基金主要通過以下兩種方式提供有關公共衛生服務的保障:一是繼續按照實物福利原則對疾病預防、疾病篩查、健康體檢等公共衛生服務提供支付保障,二是直接向參保人、雇主等提供生活和工作場所健康促進等服務。這些服務內容的擴展標志著醫保基金的保障目標已經從保障疾病診療轉向保障健康。

在服務對象方面,醫保基金作為健康代理人不僅向個人提供保障服務,還提供集體保障。通過比較可以發現,不論醫保基金扮演的是生活保障者角色還是支付代理人角色,在疾病診療保障上,醫保基金的服務內容主要是為患病的個人購買疾病診療服務或支付疾病津貼。對于這兩個角色而言,醫保基金的服務對象始終是具體的個人。與臨床診療服務相反,公共衛生服務更注重實現集體價值。因此,隨著醫保基金保障范圍向公共衛生服務擴展,醫保基金開始向特定群體提供保障服務。例如,為雇主提供工作場所健康促進服務、為學生群體提供統一的口腔檢查等等。這種因服務內容豐富而引發的服務對象變化使得醫保基金的代理人角色呈現出雙重代理特征,既是參保人的個人健康代理人,又成為特定群體的集體健康代理人。作為個人健康代理人,醫保基金的委托人指的是具體的參保人。醫保基金接受參保人委托,按照與參保人簽訂的醫療保障服務合同為其提供全面的健康保障服務。因此,這是一種具體而微觀的委托代理關系。在這組委托—代理關系中,醫保基金圍繞參保人的健康提供具體的醫療保障服務,通過幫助參保人解決健康問題、追求更為積極的健康狀態提高個人健康水平。集體健康代理人則是基于宏觀上的抽象委托—代理關系。在這組委托—代理關系中,委托人不是具體的某個人,而是廣義上的團體— 小到某一職業群體、大到一個國家的公民群體。雇主作為某一單位職業群體的代表、國家作為公民利益的代表,以法律法規為依據委托醫保基金作為國家公民的健康代理人,通過提供持續保障服務提高全體社會成員的健康水平。所以,醫保基金作為健康代理人承擔兩種不同層次的健康責任,從形式上實現個人健康與集體健康的不可分割,進而實現個人健康目標與國家健康目標的協調統一。

在角色定位方面,健康代理人的角色設計更多是基于健康公平。作為健康代理人,醫保基金的職責不僅包括提供疾病診療保障,還涵蓋提供一系列的公共衛生服務。醫保基金作為支付代理人時,其主要職責是通過購買診療服務為患病的參保人提供保障。這意味著一旦參保人患病,所需的疾病診療服務均由醫保基金支付,除了參保人應支付的共付費用外,無需額外費用。這種福利安排不受年齡、性別、居住地或者加入哪個法定醫保基金的影響,對于每個參保人都是平等的。因此,支付代理人的角色定位是基于就醫平等的理念。更確切地說,法定醫保基金在疾病診療保障方面為患者提供了就醫平等的機會。與疾病診療服務不同,公共衛生服務更加注重滿足差異化需求。例如,不同年齡段的人需要定制健康監測建議,擁有高脂血癥遺傳史的個體可能需要更加重視體重控制,不同性別的人可能需要不同的疾病篩查項目等等。因此,在積極健康觀的影響下,原本基于就醫平等的法定醫療保障制度設計顯然已無法滿足不斷變化的醫療衛生服務需求。為了回應這種需求變化,隨后的改革中,政策設計更加強調健康公平。需要注意的是,強調健康公平并不是排斥就醫平等。根據目前醫保基金的法定職責,健康代理人的角色設計融合了上述兩種理念,旨在為不同類型的保障內容和保障目標選擇最合適的資源配置方式,更好地滿足個體的醫療衛生服務需求,保障每個參保人都能夠獲得公平而個性化的服務。

4 法定醫保基金向健康代理人角色的演變對我國醫療衛生體制改革的借鑒意義

醫保基金向健康代理人轉型,體現了德國醫療保障制度改革對積極健康觀的精準回應。作為健康代理人,醫保基金不再局限于為患者提供疾病診療支付服務,而是拓展為向全體社會成員提供全面且公平的健康保障。這種角色轉型極大地提升了醫療資源的分配效率和健康服務的有效性。此外,它在平衡個人與國家的健康目標、促進健康機會的均等化以及推動全民健康福祉等方面發揮了至關重要的作用。

然而,德國經驗似乎與我國國情并不完全適應,德國的衛生與健康行政管理體制與我國有較大區分。我國現行的國家—社會基本醫療衛生保障制度選擇了基本醫療保險制度與基本公共衛生保障分置的方案,以更好地回應積極的健康觀。由于基本醫療保險和公共衛生服務在資金籌措和支付方面存在差異,且法律對基本醫療保險基金的使用有明確的限制,這些因素共同制約了醫保基金從支付代理人向健康代理人的轉型。加之我國尚處于社會主義初級階段,經濟社會發展水平、醫療衛生投入與德國等發達國家存在一定差距,這也在一定程度上影響了醫保基金角色的轉變。

因此,在我國現行制度下,醫保基金向健康代理人的轉型可能還需進一步探索。當前,醫保基金更多地扮演了支付代理人的角色,尚未進一步演變為健康代理人為參保人提供全面的健康服務保障。在健康價值共創以及臨床診療與公共衛生服務有效結合等方面,醫保基金的積極作用仍有待進一步挖掘和實現。盡管德國的經驗不宜被直接復制,但其在政策設計邏輯、政策工具和改革理念方面具有普遍意義,為我國今后的醫療保障制度改革提供了參考。

4.1 理解醫保基金作為雙重健康代理人的意義與價值,探索醫療保障制度改革的新思路

根據健康代理人的定義和特征,德國法定醫保基金在健康保障領域的突出表現與其雙重代理角色密不可分。在個體層面,醫保基金作為個人代理,專注于滿足參保人個性化的健康需求,提供全方位的醫療保障服務。這些服務不僅涵蓋基本的診療保障和疾病早篩服務,還擴展到對健康管理和健康促進等多方面的支持。醫保基金作為個人健康代理人的核心職責是幫助參保人及時發現健康風險,解決健康問題,并確保其健康得到有效的恢復與維護。此外,醫保基金還通過各種健康促進措施,激勵和引導參保人追求更積極的健康生活方式,從而全面提升個人健康目標,實現更好的健康管理和生活質量。

在社會層面,醫保基金作為集體的健康代理人,肩負著由國家和社會委托的重要職責。它通過強化參保人的健康責任意識和提高對公共衛生服務的利用率,致力于提升整個社會的健康水平。在這個角色中,醫保基金特別強調其在疾病預防和健康促進方面的職責。具體來說,雇主可以委托醫保基金為員工提供職業健康促進服務,同時國家通過相關立法確保醫保基金為不同年齡段人群提供必要的健康風險監測服務。這樣的服務不僅直接提高了個體的健康水平,還通過促進各方參與健康價值共創,提升了整個社會成員的健康水平,并有助于維持社會勞動力的持續供應。作為雙重健康代理人,醫保基金在臨床診療與公共衛生服務領域發揮了關鍵作用。通過構建兩者之間的有效聯系,它協調了個體與集體健康目標的協同發展。這種雙重代理人模式,不僅保障了醫療衛生服務的持續供給和公平可及性,還促進了公共衛生與個人診療服務的有效融合,為實現更廣泛的社會健康目標提供了堅實基礎。

盡管我國與德國的醫療保障體系架構有所不同,但德國經驗為我國醫療保障制度改革提供了新的思路,尤其是在整合臨床診療與公共衛生服務方面。在這一框架下,社會層面可以通過探索多部門協同治理機制,優化和完善現有的保障分置模式,促進不同醫療衛生領域之間的有效合作和資源共享;個體層面則可以通過發展商業健康保險,更好滿足人民群眾多層次醫療保障需求。這一策略包括在國家層面建立一個協同治理平臺,將醫保、衛生健康等部門聯合起來,共同規劃和執行公共衛生保障項目。通過這種整合,醫保基金可以在維持其基本醫療保險支付代理角色的同時,通過擴大職責范圍成為國家的代理人,承擔起公共衛生的保障職責。這種角色的擴展賦予了醫保基金成為全面的健康代理人的可能性。此外,醫保基金轉變為健康代理人,不僅可以解決我國醫療衛生保障體系中臨床診療與公共衛生服務割裂的問題,還可以提高健康服務覆蓋范圍和效率。通過協同治理,可以實現資源的最優配置,促進健康服務的整合創新。這種整合不僅有助于提高參保人群的健康水平,而且還能推動健康公平,實現健康機會均等化。

4.2 發揮醫保基金健康代理人角色作用,統籌保障疾病治療與公共衛生服務,合理配置醫療資源

根據健康代理人的定義,醫保基金的健康代理人角色是在支付代理人的角色基礎上增加并著重強調對疾病篩查、健康體檢、初級預防和健康促進等公共衛生服務的保障。這樣的制度設計不僅擴大了醫保基金保障范疇,更重要的是從根本上重塑了醫療保障服務。

作為支付代理人時,醫保基金的主要職責是提供疾病診療保障,重點關注的是已患病的參保人。而作為健康代理人時,醫保基金為廣大參保人提供與維護和恢復健康相關的保障服務。此時,健康成為醫療保障的核心,醫保基金將公共衛生服務與疾病診療服務視為一個整體。通過疾病篩查和健康體檢可以盡早地發現參保人是否存在潛在的健康風險,并能夠通過盡早介入治療幫助參保人恢復健康。對于那些經過篩查不存在健康風險的參保人,可以通過初級預防促進其維持健康。

不同于支付代理人側重于診療資源的平等分配,健康代理人強調起點公平和過程平等。它將疾病篩查和健康體檢視為醫療保障的初始關鍵,根據公平原則為參保人分配所需的篩查和檢查項目,目的是盡可能早地識別影響參保人健康的風險,以便有針對性地提供必要的醫療衛生服務。而過程平等則意味著在疾病診療、初級預防和健康促進等方面,保障內容的安排始終堅持平等的原則,不以參保人的年齡、性別、居住地、參加了哪個法定醫保基金為前提條件,為每個參保人提供平等的保障服務。此外,通過角色轉換,德國法定醫保基金不僅統籌協調了臨床診療服務和公共衛生服務的提供,還實現了醫療衛生資源高效配置。德國的改革經驗表明,由醫保基金統籌提供疾病診療與公共衛生服務保障的模式符合積極健康觀的要求,而激勵機制的成功應用則確保了醫療資源的高效分配。這為我國探索公共衛生服務保障與疾病診療保障之間的高效協同和無縫銜接提供了一種思路。

4.3 發揮醫保基金健康代理人角色作用,解決“看病難”“看病貴”問題

通過審視德國法定醫療保險基金的職責結構可以發現,充分發揮醫保基金的健康代理人角色有助于控制醫療支出高漲,并引導參保人就醫選擇。因此,深刻理解醫保基金的健康代理人角色對于解決我國基本醫療保險制度改革中的“看病難”和“看病貴”問題具有重要意義。發揮健康代理人的角色作用之所以能夠成功實現管理醫療支出和引導參保人就醫選擇的目標,主要原因在于德國法定醫療保險基金作為獨立的第三方,通過戰略性購買策略實現這一目標。具體而言,戰略性購買主要通過兩種途徑實現:

一是通過積極參與醫療衛生服務決策,醫保基金實現了對醫療衛生服務供給側的有效控制。作為健康代理人,德國法定醫保基金服務于廣大參保人。因此,醫保基金有責任代表參保人的利益與醫療衛生服務提供者(包括醫生、護士、藥劑師及公共衛生服務提供者等)就醫療衛生服務的內容、價格以及質量進行全面的談判。談判內容不僅包括醫保報銷藥品目錄、醫療保險報銷原則、藥品和醫療服務的價格,還涉及標準化疾病診療指南、醫療診療質量規范以及藥品和醫療器械的使用和供應規則的制定,以確保支付價格與服務內容及其質量之間建立緊密聯系。醫保基金利用其作為購買者的優勢,通過談判協商積極參與醫療衛生服務的決策。這一過程不僅專注于成本控制以緩解“看病貴”的問題,尤其是藥品價格,而且還兼顧到服務的質量,從而更全面地維護了參保人的利益。因此,通過向健康代理人角色轉型,醫保基金實現了從單一的價格控制轉向質量與價格的綜合管理,這一轉型從根本上改變了醫療服務的整體效率和質量,推動了醫療保障體系向全方位健康購買模式的發展。

二是通過設置激勵機制,醫保基金實現了對醫療衛生服務需求側的合理引導。作為健康代理人,德國法定醫保基金在其法定職責范圍內不僅提供疾病診療保障,還為參保人提供了健康體檢、重點疾病早篩、疾病預防和健康促進等多樣化的公共衛生服務保障。然而,在現實中,疾病診療與公共衛生服務在利用效率上存在明顯差異。受參保人的文化、知識水平和生活環境等因素影響,公共衛生服務的利用率往往低于疾病診療。為了避免公共衛生服務閑而不用造成浪費,德國醫療保障制度改革引入了激勵機制,旨在通過物質獎勵鼓勵參保人主動利用這些服務,從而強化了公共衛生服務的有效使用。這些激勵措施既包括將公共衛生服務使用與疾病診療掛鉤的獎勵,也包括獎勵那些積極追求健康的行為。通過實施物質獎勵,醫保基金實現了對醫療衛生服務需求側的合理引導。一方面,這一策略有效地干預了參保人的就醫選擇偏好,減輕了對高等級醫療資源的過度需求,從而間接緩解了“看病難”問題。另一方面,激勵措施提升了參保人對公共衛生服務的利用率,進一步促進了醫療資源的有效分配和使用。因此,激勵機制實質上可視為醫保基金對預防性健康行為的一種戰略性購買。其重要意義在于,以較低的成本實現了更高的社會健康水平,展示了醫保基金在實現更高社會健康水平方面的戰略性作用和長遠影響。

5 結論

醫保基金成為健康代理人實際上是德國政府為了順應社會健康觀變化對醫療保險制度做出的政策調整。在積極健康觀的影響下,醫保基金將疾病診療、健康監測、疾病早篩、疾病預防與健康促進等一并納入保障范疇,實現了對公共衛生資源和臨床診療資源統一合理配置。

因此,德國的實踐經驗為我國醫療保障制度改革提供了可借鑒的路徑。充分發揮醫保基金健康代理人的作用不僅在實現健康機會均等化方面具有明顯優勢,還有助于解決我國現行醫療衛生保障體系中存在的臨床診療與公共衛生服務嚴重分割的問題。盡管德國法定醫保基金向健康代理人角色的演變歷程并沒有一個通用的標準范式,但從醫保基金向健康代理人的演變過程中總結出的政策設計邏輯和改革設計理念對我國醫療保障制度改革具有普遍適用性,這一經驗可以為我國醫療保障改革提供有益的參考和借鑒。