鹽田區海洋地理特征與沿海社區歷史演變的互動關系

深圳鹽田區擁有豐富的海洋地理資源與優越的自然地理條件。研究發現,鹽田區的海岸線特征、海洋資源與地理位置決定了其經濟發展模式與社區結構的演變方向,而這一演變過程不僅體現了自然地理條件的作用,還反映了人類活動與自然環境的互動機制。這有助于深入理解沿海城市地理特征與社區歷史變遷的關系,為其他沿海區域的可持續發展提供借鑒。

深圳鹽田區位于中國廣東省東南沿海,北靠梧桐山脈,南臨大鵬灣,西接羅湖區,東鄰大鵬新區,以山海交融的獨特地理景觀著稱。其地勢由北部山地逐漸過渡為南部海岸平原,形成了狹長的空間布局,為社區的分布與發展提供了天然基礎。鹽田區的海洋地理特征包括豐富的岸線資源、復雜的海底地形以及高生物多樣性的生態系統。早期發展主要依賴漁業和小規模農業,但隨著深圳經濟特區的設立及政策支持,鹽田區迅速轉型為以港口經濟、高端旅游和現代服務業為核心的多功能經濟區。這一演變既受自然條件制約,也反映了區域規劃與社會發展的深遠影響。

近年來,鹽田區在資源開發與生態保護之間尋求平衡,體現了可持續發展的實踐意義。以大梅沙地區為例,文章探討鹽田區海洋地理特征與沿海社區歷史演變的互動關系,重點分析自然地理要素對經濟與文化的深遠影響,并為沿海城市規劃提供參考。

鹽田區海洋地理特征

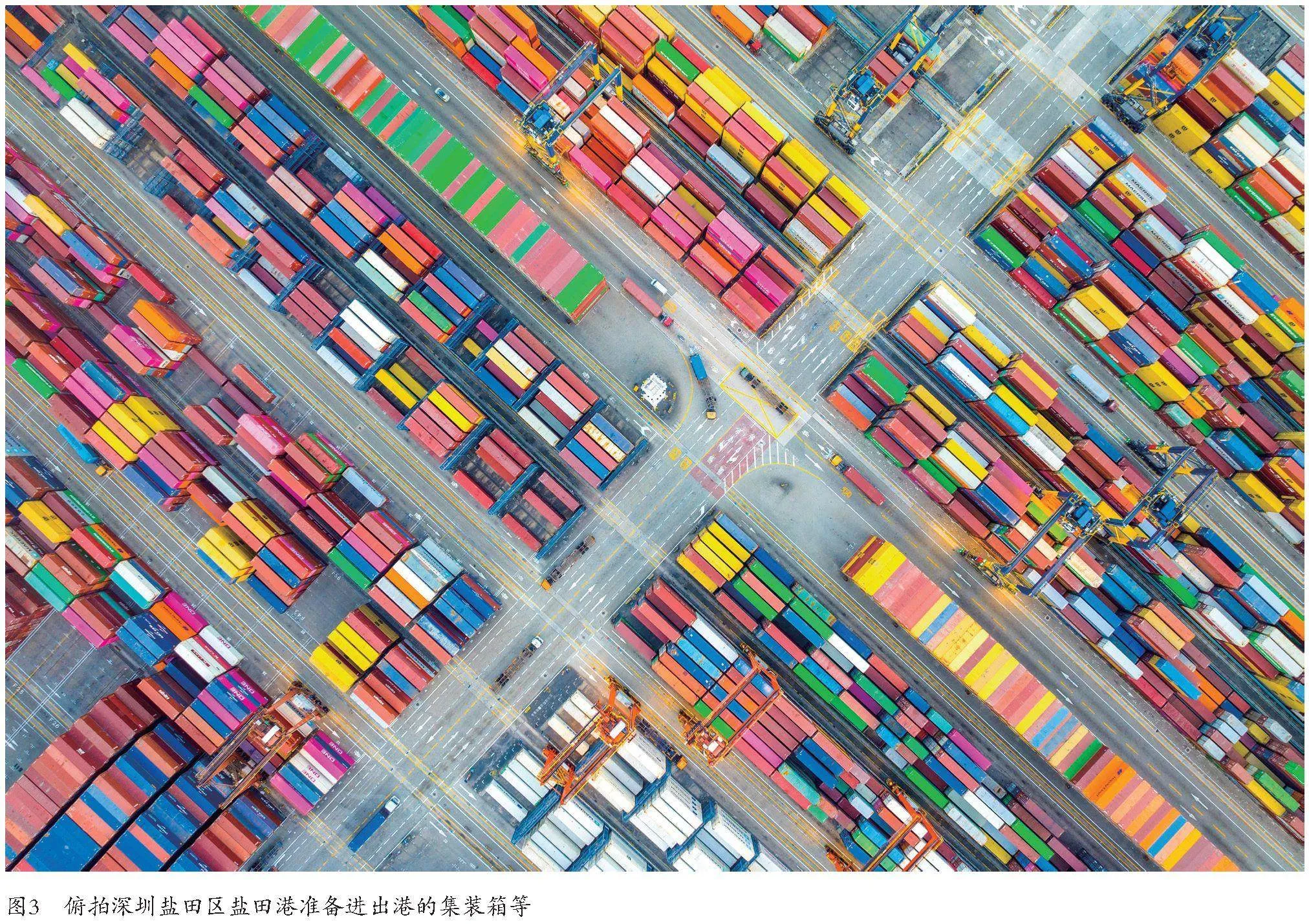

海岸線形態與特點。鹽田區擁有約19.5公里的海岸線,其地形以礁石海岸和沙灘海岸為主。大梅沙和小梅沙是區域內最具代表性的沙灘,因其優美的自然景觀和優越的生態環境而成為旅游勝地。與此同時,鹽田港周邊的海岸線則呈現人工改造特征,隨著港口建設逐漸形成深水泊位和港口物流區。

鹽田區的海岸線資源多樣,既有生態保護價值高的原生態海岸,也有用于商業發展的人工港口海岸。大梅沙以細膩沙灘和清澈海水成為重要旅游資源,而鹽田港則憑借深水泊位優勢支持高效的集裝箱航運。此外,大梅沙通過植被保護和海岸修復,實現了自然資源的可持續利用;鹽田港雖改造部分自然海岸線,但通過生態補償和規劃管理,達成了工業與生態的平衡。

海洋資源的多樣性。鹽田區的海洋資源涵蓋漁業、旅游和海洋運輸。其中,漁業為早期社區提供經濟基礎,現代化發展后港口經濟成為核心,鹽田港憑借優越地理位置在全球航運網絡中占據重要地位。此外,鹽田區的海洋生態資源,如生物多樣性和濕地系統,不僅支持傳統漁業,還推動了生態旅游與環境保護。大梅沙和小梅沙通過生態修復與資源可持續利用提升了生態服務功能。鹽田區還開發海洋保護區和濕地公園,結合科普教育和漁業文化傳承,為區域發展注入新動力。

地理位置的戰略價值。鹽田區地處粵港澳大灣區核心地帶,面向太平洋,背靠珠三角經濟腹地。這一得天獨厚的地理位置,不僅為鹽田的經濟發展提供了戰略支持,還使其成為文化與貿易交融的重要節點。鹽田區作為深圳市的重要組成部分,其區位優勢體現為交通便捷性和國際貿易聯系。通過鹽田港,區域內商品可以高效進入全球市場,而鹽田區的海洋地理特征也為其吸引國際資本和人才創造了獨特優勢。粵港澳大灣區的協同發展計劃,更是進一步強化了鹽田區作為區域性重要經濟樞紐的地位。

沿海社區歷史演變的階段

傳統漁業社會階段。在深圳經濟特區成立之前,鹽田區的沿海社區以漁業為主,當地居民高度依賴海洋資源,以捕撈、曬鹽和小規模貿易為生,形成了典型的漁村聚落。社區結構單一,生活方式直接受自然環境的影響,居民的日常活動圍繞潮汐規律展開,漁獲物不僅是家庭收入的重要來源,也是社區文化的重要載體。漁業階段的鹽田社區文化特色體現在漁業工具的使用、宗教信仰以及沿海節慶活動上,例如在捕撈季節舉行的祭海儀式,不僅體現了海洋文化對社區生活的深遠影響,也成為鹽田區非物質文化遺產的重要組成部分。

工業化與港口建設階段。20世紀80年代,隨著深圳經濟特區的成立和鹽田港的開發建設,鹽田區的經濟和社會結構發生了根本性變化。鹽田港的建立不僅推動了沿海社區的工業化,還促進了人口的快速增長和社區的城市化轉型。傳統漁村逐漸被工廠區和港口設施取代,居民的職業結構從漁業向工業、物流和服務業轉變。

在這一階段,鹽田區經歷了大規模的土地開發和資源重組。港口經濟的迅速崛起,使得原本松散的社區結構逐漸被現代化的城市規劃所取代。同時,大量外來人口的涌入,也對傳統社區文化產生了深遠影響。

現代化與服務業發展階段。進入21世紀,鹽田區以港口經濟為核心,結合旅游業和現代服務業,形成多元化經濟模式。大梅沙、小梅沙等旅游資源被充分開發,吸引大量游客與投資者,同時基礎設施逐步完善,傳統文化與現代生活方式相融合。此外,通過舉辦國際水上運動賽事、建設現代化物流中心和推廣民俗節慶活動,鹽田區的品牌影響力擴展至國際范圍。

海洋地理特征與沿海社區演變的互動機制

自然條件對社區發展的制約與推動。鹽田區的地理環境直接影響了社區的經濟基礎與發展路徑。早期,優越的海洋資源為漁業發展提供了支持;而港口經濟的興起則得益于鹽田區優越的深水岸線條件。此外,鹽田區的地形特點促使社區沿海岸線分布,并形成了以港口為核心的經濟集聚效應。地理環境還影響了社區內部的空間結構。鹽田區的山海相依地貌,使得社區布局呈現沿海帶狀分布的特點,同時自然屏障也對區域開發范圍和方向起到了限定作用。這種自然環境的限制促使人們在開發時注重保護山地與海洋生態的平衡,并采取了分區開發的策略。近年來,通過應用地理信息系統(GIS),鹽田區對社區的環境承載力進行了科學評估,使區域開發更加合理。

人類活動對自然環境的改造與適應。隨著港口與城市建設的推進,鹽田區的自然海岸線逐漸被人工岸線取代,生態環境也隨之發生變化。然而,鹽田區在開發過程中注重生態保護,通過建立濕地公園、海洋保護區等措施,平衡了經濟發展與環境保護之間的關系,形成了生態與經濟雙贏的模式。這種模式不僅提升了區域競爭力,也為其他沿海城市提供了可借鑒的經驗。通過政策引導和技術創新,鹽田區在城市綠化、污水處理以及海岸線保護等方面取得了顯著成效。例如,梅沙灣綜合整治項目成功恢復了部分受損的濱海生態,成為生態修復的示范案例;鹽田港則通過綠色港口建設減少了海洋污染,提升了區域可持續發展水平。未來,鹽田區計劃引入更多可再生能源設施,并探索基于自然的解決方案(Nature-Based Solutions),以有效應對海平面上升等環境挑戰。

文化傳統與現代生活方式的融合。鹽田區沿海社區的文化傳統深受海洋環境的影響,如漁民的信仰與習俗,這些傳統在現代化進程中逐步與現代城市文化相結合。通過非物質文化遺產保護與旅游開發,鹽田區將傳統節慶活動融入城市生活,并通過民俗文化節、文化展覽館和文化旅游一體化的方式,成功實現了傳統文化與經濟發展的融合,既保留了社區特色,又為居民創造了新的收入來源。同時,社區鼓勵居民參與文化活動,如講述漁村故事、創作海洋主題藝術作品,以增強文化認同感。為推動文化傳承與現代經濟融合,鹽田區積極利用虛擬現實(VR)和增強現實(AR)技術,為游客提供沉浸式體驗,讓他們深入了解鹽田的歷史與海洋文化。這種傳統與現代融合的路徑,不僅提升了旅游體驗,也為文化保護注入了新活力,成為鹽田區吸引游客和投資者的重要亮點。

鹽田區沿海社區演變的典型案例

大梅沙的轉型:從漁村到旅游勝地。大梅沙由一個傳統漁村發展為深圳知名的濱海旅游勝地。清代以來,當地漁民以捕魚為生,經濟單一。20世紀末,憑借優越的自然條件和政府政策支持,大梅沙進行了濱海棧道、沙灘整治和度假區建設等一系列改造,成功轉型為旅游勝地。通過舉辦國際沙灘文化節等活動,大梅沙不僅吸引了游客,也提升了區域品牌影響力,體現了自然資源與政策推動的結合。

鹽田港的崛起:從自然海灣到國際港口。鹽田港建設始于20世紀80年代,依托深水岸線優勢迅速發展為全球重要的集裝箱深水港。港口建設推動了區域物流業和經濟的全面轉型。近年來,鹽田港引入智能化管理和綠色港口建設,降低了環境影響,同時提升了運營效率。這一轉型使鹽田區從傳統經濟模式邁向國際化經濟樞紐,展現了區域發展的戰略意義。

梅沙社區的文化保護與創新。梅沙社區由傳統客家聚落發展為文化與經濟融合的典范。早期以農業和漁業為主,生活深受客家文化影響。現代化進程中,社區通過非遺保護、文化展示館及民俗活動等形式,傳承客家民俗與建筑技藝,并利用VR技術重現古漁村場景,向游客呈現文化魅力。梅沙社區成功實現了傳統文化保護與經濟發展的雙贏,增強了居民的文化自豪感,成為鹽田區文化保護的標桿。

鹽田區海洋地理特征與沿海社區的歷史演變關系,體現了自然地理條件與人類活動之間的深度互動。鹽田區的發展路徑表明,合理利用海洋地理資源、注重生態保護與文化傳承,是沿海城市實現可持續發展的關鍵。

未來,鹽田區可以進一步推進科技與生態的融合,探索基于海洋資源的高端產業發展路徑。同時,需持續關注社區文化與社會結構的演變,構建更加和諧的自然—人文系統,為其他沿海地區提供發展經驗。