漿砌片石U形橋臺病害特征分析及加固技術要點

摘要 文章以龍巖市新羅區合溪大橋漿砌片石U形橋臺側墻開裂處治項目為依托,結合實際鉆孔取芯和現場測繪橋臺尺寸進行了建模分析計算,分析了橋臺病害成因,根據病害成因提出多個處治方案,并經比選后確定了一個安全、施工便捷、經濟的加固方案。同時,在施工期間總結了橋臺框架梁和輕質泡沫混凝土的加固技術要點。結果表明,該方案工期短,加固效果好,可為后續漿砌片石U形橋臺的加固工程提供參考。

關鍵詞 漿砌片石;U形橋臺;建模分析;框架對拉;輕質泡沫混凝土

中圖分類號 U416 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2024)24-0049-03

0 引言

公路橋梁是道路跨越河流、山谷或者道路的重要構造物。U形橋臺因其構造較為簡單,經濟性較好、穩定性較高,是眾多重力式橋臺采用最多的一種。早年受施工材料、設計水平和造價的限制,U形橋臺多采用漿砌片石材質,且橋臺均比較高大,受限于橋臺體積大,自重也大,且臺后回填量也大。當砌筑施工不規范、基礎承載力不足、臺后回填材料及工藝不規范時,極易出現橋臺臺身開裂、臺后路面大面積下沉、路面網裂等病害。

目前,針對U形橋臺病害分析及加固處治,國內外均開展了相關研究,張杰[1]通過有限元數值模擬后分析不同寬度、高度橋臺的受力模式,總結了橋臺結構的裂損機理;林燦[2]分析了不同工況下跳車產生的動力荷載對橋臺結構的影響;楊國宇[3]通過對輕質泡沫混凝土在橋梁工程中的特點和優勢進行分析后,總結出臺后采用輕質泡沫混凝土回填的應用意義。該文以龍巖市新羅區合溪大橋橋臺加固工程為背景,通過現場實測數據結合現場地質勘察分析橋臺病害成因,并在多方案比選結合有限元軟件計算后,提出了臺后換填輕質泡沫混凝土、側墻增設對拉精軋螺紋鋼的加固措施,可作為后續漿砌片石U形橋臺加固工程的參考。

1 橋梁概況

1.1 橋梁概況

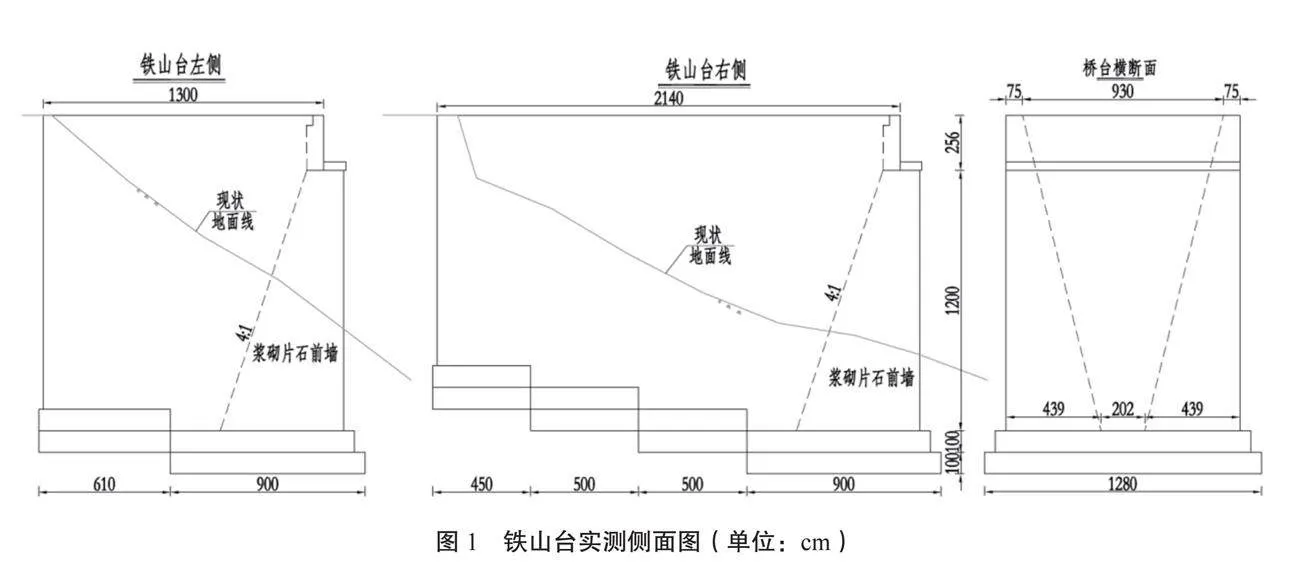

合溪大橋位于福建省龍巖市新羅區白沙鎮,中心樁號為K1+046.302,橋梁總長162.0 m,上部結構采用4×30 m、預應力混凝土T梁,橋梁總寬10.8 m,行車道寬9.0 m。上部承重構件由5片T梁構成,橋臺類型為重力式橋臺和重力式橋墩,擴大基礎。該橋建設年限久遠,相關設計及竣工資料丟失。通過現場調查、取芯及測繪,可知橋臺的具體尺寸見圖1所示:

1.2 橋臺病害情況

針對橋梁專項檢測,發現橋臺存在以下缺陷:

(1)鐵山臺右側前墻與側墻交接處有1條豎向裂縫,長10 m,寬1 cm;右側側墻有20條斜向裂縫,長0.5

~4 m,寬5 mm;蘇坂臺右側側墻與前墻交接處有1條豎向裂縫,寬8 mm,左右側墻共有15條斜向裂縫。

(2)橋臺臺后路面網裂,下沉。

(3)伸縮縫損壞。

2 橋臺病害原因分析

U形橋臺主要由臺后回填、前墻、側墻和基礎組成。車輛荷載通過臺帽及臺后填土壓力的形式作用到橋梁各個構件。根據現場調查測繪的橋梁資料,結合橋臺基礎勘察情況,對橋臺病害成因分析如下:

(1)該研究描述橋臺采用漿砌片石,局部基礎為漿砌塊石,坑探顯示存在局部砂漿不飽滿的情況,橋臺前墻基礎位于中風化巖層中,局部側墻位于碎塊狀巖層中。分析認為前墻及側墻的基礎不均勻,導致局部基礎不均勻沉降使得交接處的應力集中過大而出現豎向裂縫。

(2)針對臺后填土取芯顯示,臺后填土含水率高,且存在大塊石含水回填。橋臺未設置泄水孔,臺后填土水無法排出,增大臺后土壓力,臺后回填不夠密實導致臺后路面在車輛荷載作用下出現不均勻沉降而開裂,路面裂縫的出現導致地表水下滲至臺后,從而進一步增大填土含水率及臺后土壓力,導致側墻出現較多的斜向及豎向裂縫。

(3)現場查看發現目前運營的重型車輛較多,由于橋梁位置線形較好、車速較快,車輛通過橋臺時跳車較為嚴重,沖擊荷載也是造成橋臺開裂的主要成因之一。

3 橋臺加固設計及施工

結合上述成因分析,該研究對此橋臺采用臺后換填、側墻框架對拉、臺后換填及框架對拉相結合的加固方案進行對比。

3.1 加固方案比對

(1)方案一:臺后換填

將臺后填土全部換為輕質泡沫混凝土,輕質泡沫混凝土具有自重輕、透水性好、承載力較常規填土高。通過對臺后進行換填,能夠減輕臺后自重,減少基礎不均出現的不均勻沉降,增強排水功能,減少地表下滲水對橋臺結構的影響。

(2)方案二:側墻框架對拉加固

側墻增設框架梁和精軋螺紋鋼對拉,通過新增框架梁增大側墻自身剛度,通過精軋螺紋鋼對拉消除側向土壓力。

(3)方案三:臺后換填輕質泡沫土+側墻框架對拉加固

將臺后局部換填為輕質泡沫混凝土,增設框架梁和精軋螺紋鋼對拉,通過減輕臺后自重,加大排水性能和新增對拉后,能夠實現施工快、加固有效的措施。

如前所述,該研究的橋臺病害主要是臺后回填不規范、基礎地質不均勻而導致,從經濟性、施工便捷性和安全性考慮,擬采用方案三即臺后換填輕質泡沫土+側墻框架對拉加固的措施。該方案不僅能夠解決臺后排水不暢及自重大的問題,還能利用對拉加固解決既有開裂問題,提高了既有橋臺的整體性,限制裂縫的進一步發展。

3.2 加固方案

該研究針對臺后13 m范圍的臺后局部,將其換填為輕質泡沫混凝土,而側墻則結合現狀地面線各增設四對精軋螺紋鋼對拉,局部結合需求增設框架梁加強側墻剛度的處治方案。

3.3 加固方案實施要點

根據上述方案,此橋加固施工的主要工序如下:(1)封閉交通;(2)拆除橋臺搭板、伸縮縫;(3)按照設計臺階尺寸挖除局部臺背的回填材料;(4)布置錨桿框架及錨桿,并增設排水設施;(5)分層(單層澆筑厚度宜按0.3~0.8 m控制)分段水平澆筑泡沫輕質土直至設計高度;(6)養護泡沫輕質土;(7)泡沫輕質土質量檢驗與驗收;(8)搭板施工;(9)開放交通。

該方案在實施過程中的主要要點如下:

(1)在水平鉆孔作業時,應核查支架的穩定性以確保水平鉆孔的穩定性,鉆孔過程應根據掘進情況適時調整鉆孔位置和方向。

(2)在安裝拉精軋螺紋鋼前,應核查鉆孔及套管的長度及位置,確保鉆孔位置與方案一致后方可進行對拉精軋螺紋鋼的安裝。

(3)對拉精軋螺紋鋼進行張拉前,可以選取20%的設計張拉力進行試張拉[4],通過試拉可以熟悉張拉設備,使得錨具及精軋螺紋鋼密貼。正式張拉采用五級施加預應力,每級張拉力施加后進行觀測,觀測時間不小于10 min。張拉完成后,采用錨具進行鎖定后持續觀測48 h,確保精軋螺紋鋼無明顯的松弛現象,如果存在應力損失和對拉精軋螺紋鋼松弛的問題,應核查問題后進行針對性的處治。

(4)對拉精軋螺紋鋼完成張拉后,采用純水泥漿進行壓漿填充,水泥漿的配合比應結合當地情況參照規范選取。鉆孔的壓漿不宜超過張拉后24 h。此次注漿拉錨孔應采用一側往另外一側注漿的方式進行,待另外一側排氣孔中泛漿后及時停止注漿。經過30 min后可以進行二次補漿,如此補漿3~4次[5]。

(5)側墻植筋應核查植入深度,確保注膠飽滿,并做原位拉拔試驗。

(6)該工程泡沫混凝土回填空間小,澆筑和開挖過程應采用人工開挖,防止大型機械設備對既有橋臺產生破壞。

(7)泡沫混凝土氣泡群應采用發泡設備預先制取,而不宜采用攪拌方式進行制取。

(8)輕質泡沫混凝土澆筑應沿道路縱向一側,通過分層、分塊的方式向另外一側澆筑。為確保質量,每層澆筑厚度應根據施工時的天氣溫度進行確定,每層厚度宜在0.5~1.0 m。

(9)橋臺臺后換填完成后,應及時對臺后搭板及路面進行澆筑,新澆筑的搭板和路面采用必要的排水及防水措施,減少地表水的下滲。

(10)橋梁加固后應定期對側墻新增的泄水孔進行清理,確保臺后積水及時排出[6]。

4 有限元數值模擬

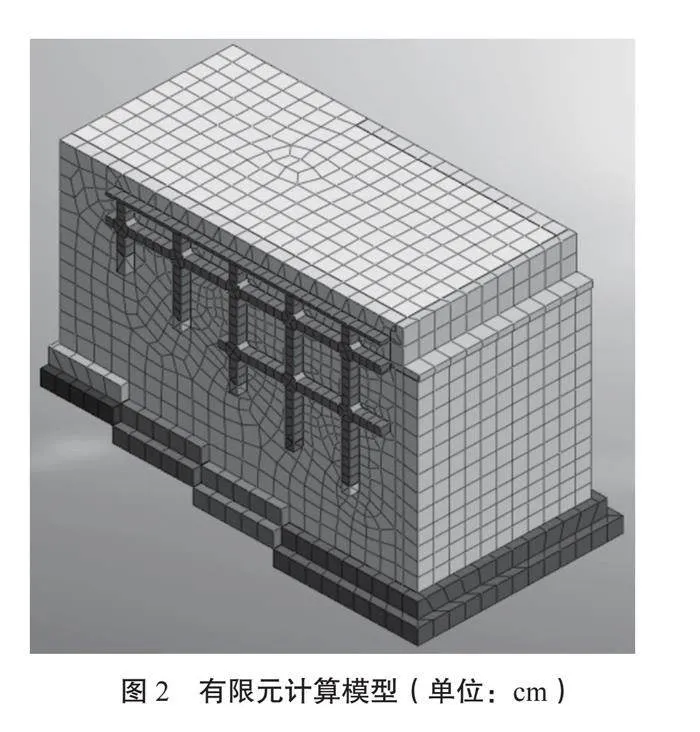

該研究根據前面采用的臺后換填、側墻增設對拉精軋螺紋鋼錨桿的加固方案,通過有限元計算軟件Midas/FEA建立的模型如圖2所示:

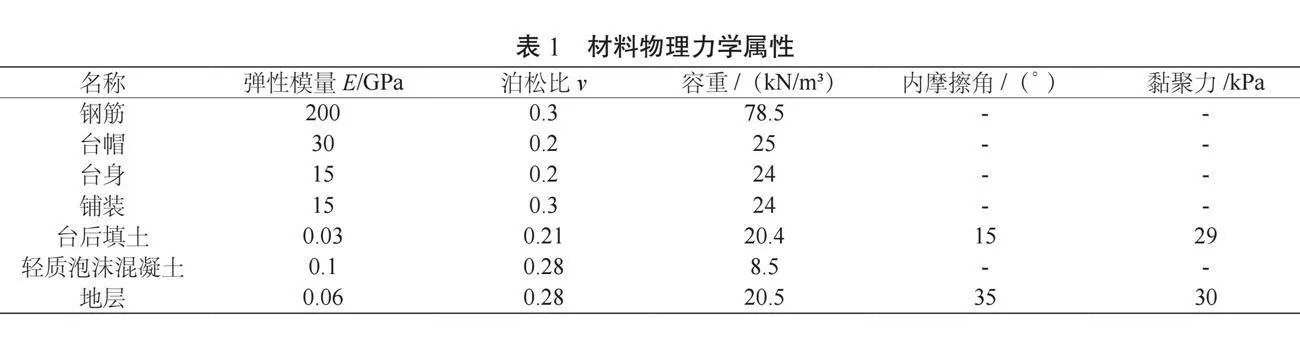

此次計算荷載按照公路-II級選用,換算的均布荷載為35 kN/m2;側墻增設對拉精軋螺紋鋼力為300 kN。根據實測地質層及相關規范經驗參數,選取的各材料參數見表1所示:

此次計算參照加固和未加固兩種方式進行,通過分析兩種模型下橋臺側墻的位移和應力變化情況,從理論層面顯示其加固效果。經計算應力及位移,未加固前橋臺側墻的最大橫橋向位移為2.3 cm,整個橋臺側墻處于往外變形狀態,在側墻頂部及中部出現應力集中現象,與橋臺側墻出現的斜線裂縫及網裂區域相近;通過換填及側墻框架對拉處治后,橋臺側墻應力明顯變小,對拉作用使得橋臺側墻往內側收攏,橫橋向位移為-0.6 cm。結構計算顯示,橋梁加固后能夠減少側墻的橫橋向變形,側墻應力減小、剛度增加,達到方案預期的加固效果。

5 結論

U形橋臺采用局部換填及錨桿對拉的方案,提高了側墻的剛度及截面面積,同時約束了側墻的進一步外傾,換填后的輕質泡沫混凝土提高了臺后換填的排水性能,解決了臺后填筑不規范的問題。該方案經濟實惠,工期短,處治效果好。該項目的處治成功,為后續漿砌片石高大橋臺的加固提供了經驗參考和技術指導。

參考文獻

[1]張杰.山區U型橋臺裂損機理及加固研究[D].重慶:重慶交通大學, 2021.

[2]林燦.動力荷載和橋臺后填土共同作用對橋臺受力的影響分析[D].貴陽:貴州大學, 2015.

[3]楊國宇.輕質泡沫混凝土技術在公路橋臺臺背回填中的應用研究[J].中國水泥工程建設, 2024(10):91-93+96.

[4]武建,朱緯,朱雨林.預應力錨桿在橋臺加固中的應用[J].湖南交通科技, 2007(4):73-76.

[5]吳閩西,吳玥楠.拉桿平衡法在U型橋臺加固中的應用[J].交通科技, 2012(S1):26-28.

[6]姚建軍.新嶺后大橋錐坡加固施工技術探討[J].福建交通科技, 2021(8):79-84.