體育在線教學“低參與率”的積極意涵與應對

劉燕中 劉芳 位小龍

摘 要:長期以來,體育在線教學受到“低參與率”的困擾而備受學界質疑。究其因是教學設計囿于傳統思維、教學交互困于淺層對話、教學評價限于形式單一等消極思維所致。以學習者投資理論為新的視角,探討體育在線教學“低參與率”的積極意涵,認為體育在線教學“低參與率”是學習者為了實現想象認同、達成象征資本、成為想象共同體的個體主動投資行為。在此基礎上,希冀以自組織的教學設計機制、對話性的教學交互機制與發展性的教學評價機制提高體育在線教學中學習者的學習效率。

關鍵詞:體育在線教學;低參與率;學習者投資理論;想象共同體

中圖分類號:G807

文獻標識碼:A

文章編號:1008-2808(2024)01-0071-07

Abstract:For a long time, online sports teaching is troubled by “low participation rate” and has been questioned by the academic community. The reason is that teaching design is confined to traditional thinking, teaching interaction is confined to shallow dialogue, teaching evaluation is limited to a single form of negative thinking. From a new perspective of learner investment theory, this paper holds that the “low participation rate” of online sports teaching is an individual active investment behavior of learners in order to realize imagination identity, symbolic capital and imaginary community. On this basis, it is hoped that self-organizing teaching design mechanism, conversational teaching interaction mechanism and developmental teaching evaluation mechanism can improve the learning efficiency of learners in online PE teaching.

Key words:Physical education online teaching; Low participation rate; Learner investment theory; Imaginary community

近年來,大規模在線開放課程廣泛應用在體育領域。各大網站(中國大學在線課程、愛課程)體育類在線教學的增多[1]與體育類國家精品在線開放課程教學的出現以及體育在線教學相關研究的拓展[2]都彰顯出在線教學在體育領域的強大適應性與影響力。然而體育在線教學在現實發展中卻出現期望不一致困境[3],即不同學習者(教師、學生、政府、高校、社會)希冀通過體育在線教學進行教與學及促進社會發展[4],現實卻是注冊者眾、參與者少、完成者寥[5],突出體現在體育在線教學的“低參與率”。相關研究成果驗證了上述觀點,《循序漸進練瑜伽》初始注冊人數為11 080人,參與過程人數為368人,完成者僅有118人,合格率僅為0.7%[6]。造成上述困境產生的原因可以歸納為三方面,其一是體育在線教學不適于“隱性知識技能”向“顯性知識技能”轉化的動作技能教學[7],其二是傳統體育教學觀念的路徑依賴與教學主體的慣性延續干擾了體育在線教學的目標內容定位,其三是體育在線教學評價體系的缺漏與社會互動的缺乏造成了“低參與率”的出現。傳統原因的總結歸納都是將體育在線教學“低參與率”視為一種失敗的學習經歷,這不僅是刺激——反應的行為主義學習范式思維的呈現,也是片面追求單位人力資本投資效用最大化的展示[8]。但也有學者對此持相反的觀點,認為將傳統教學中的輟學率概念應用到體育在線教學“低參與率”中并不符合“以學為中心”導向的在線教學目標價值要求,對其再界定應從“學習者”的角度進行考量[5]。加之體育在線教學“低參與率”作為貶義詞存在于學界認知中也不符合體育在線教學開放性的特征,應將“低參與率”視為一個中性詞匯[9]。此外,“低參與率”現象的出現是學習者多元化與個性化學習需求的“另類呈現”[10]。受此啟發,從學習者只要學到了自己想學的東西就是一種成功的定義理解[11],以學習者投資理論為指導對體育在線教學“低參與率”進行正向解讀——體育在線教學“低參與率”是學習者主動選擇過程而非被動放棄結果,這對于重新認知體育在線教與學機制具有積極意義。

1 體育在線教學“低參與率”的原因

體育在線教學作為教育信息化與現代化的重要組成部分,近來受到諸多體育學者的關注。然而,體育在線教學的教學設計囿于傳統思維、教學交互困于淺層對話、教學評價限于形式單一導致“低完成率”現象的出現,這也是學習者參與體育在線教學積極性不高的表現。

1.1 教學設計囿于傳統思維

當前,學習者期待通過體育在線教學拓展知識學習廣度和提高技能習得熟練度的愿景仍未實現。究其因是體育在線教學設計是線下體育教學設計的翻版與再現。第一,體育在線教學目標設計以預設為主。體育在線教學目標偏重體育知識與運動技術的設置[12],如體育在線教學平臺中導學、課件、試題庫與拓展資料的提前設置,缺少生成性體育在線教學目標,如學習者的社會情感目標設置。第二,體育在線教學內容設計以概念認知為主[13]。一方面在理論課堂教學中體育在線教學內容設計以體育運動的基礎知識與概念或具體項目的歷史演變為主;另一方面在術科課堂教學中以動作技能的運動認知和動作概念為主線,注重體育學科固有知識體系和邏輯結構,折射出體育在線教學內容仍未擺脫傳統“知識中心”桎梏[1]。第三,體育在線教學情境設計以教師為主。體育在線教學情境創設以教師語言(口語、身體語言)及其所處情境為主,用傳統“舊規范與慣習”指導學習者體育在線教學“新行為”,反映出體育在線教學技術加持下“以教定學”的再現[14]。如此,體育在線教學設計不僅沒有實現對傳統體育教學的創新性超越,更無法吸引學習者積極主動參與體育在線教學實踐當中,進一步加劇體育在線教學“低參與率”。

1.2 教學交互困于淺層對話

長期以來學習者通過體育在線教學平臺的對話交流與深層互動來實現深層學習的目標尚未實現,淺層對話成為體育在線教學的標志。第一,操作性教學交互(人機交互)的淺表性。首先需要明確的是操作性交互是認知性教學交互與社會性教學交互的基礎與前提。然而,體育在線教學的學習者對在線教學平臺與工具的了解與使用并不深刻甚至產生抵觸心理[15],欠缺在線討論社區、學習分析技術等的綜合實踐。第二,認知性教學交互(內容交互)的有限性。現有的體育在線教學交互受限于概念型體育在線教學內容,忽視了具體情境下的經驗對學習者高階思維的發展性作用,進而導致體育在線教學交互停留于傳統的知識技能層面[16]。第三,社會性教學交互(師生交互與生生交互)的片面性。體育在線教學交互維度與層次總體上頻次不高、程度較低,造成[17]體育在線學習臨場感不足與社會化功能不彰的問題。此外,部分體育在線教學實踐以效率和成果為導向的交互導向,如學習者以人機交互與內容交互代替了社會性交互,從而弱化了體育在線教學交互的整體性價值。由此可見,體育在線教學交互的三個層面(操作性、認知性、社會性教學交互)僅停留于淺層次的互動對話,這體現的是學習者應付式與簡單化的態度表達,缺少知識的建構與批判的行為。

1.3 教學評價限于形式單一

目前,體育在線教學評價實踐并未有效支撐與評價學習者的學習過程與學習效果,因而其教學效果備受學者質疑[18]。第一,評價主體的單一性[19]。受傳統體育教學思維影響,體育教師是體育在線教學評價的單一主體,學習者自我評價及互評、平臺管理者與其他學習成長相關的人的評價尚未出現。第二,評價方式的片面性[20]。現有體育在線教學評價照搬套用線下體育教學評價方式,以學習者最終體育知識與運動技能的掌握程度為主,缺少學習者知識與技能的過程性評價,這不只是終結性評價方式的體現,還是靜態評價觀的反映。第三,評價內容的單維性。當前體育在線教學評價側重于學習者的認知領域和動作技能領域,忽略了社會情感領域的評價。第四,評價方法的簡單化。已有研究顯示體育在線教學實踐尚未將學習者在線教學平臺的教師答疑區、課堂交流區、綜合討論區的有效發帖與回帖狀況納入教學評價,這降低了體育在線教學評價的科學性與準確性。以上體育在線教學評價的單一性實踐上體現的是“評價”的強制性與外在性矯正功能,將體育在線教學評價作為教的手段而非學的工具,本質還是以“教”定“學”,壓抑了體育在線教學中學習者的個體性與主動性。

2 學習者投資理論視域下體育在線教學“低參與率”的積極意涵

在教育結構趨向于學習者的時代背景下,學界產生了對體育在線教學“低參與率”現象的反思訴求,學習者投資理論就是眾多理論中的回應之一。學習者投資理論認為學習者主動投資體育在線教學以獲得各種資本,旨在通過想象認同達至想象共同體,實現身份再認定(階層躍遷)。其作為一種宏觀性的理論工具,不僅是一種學習理念上的顛覆與更新,還提供了一種具體性的分析框架與問題解決方案,關注學習者的主動行為選擇在體育在線教學中產生“低參與率”的重要作用。

2.1 理論基礎

學習者投資理論是社會文化學派系列研究成果的集中展示[21-22],旨在關注學習者認同、資本、想象共同體和投資的關系及其互動機制。具體來講,學習者對某種事物的投資是因為他們想要從中獲取象征性或物質性的資源,從而提升自身各種資本價值和社會權力。學習者對某種事物的投資也是對認同的投資,旨在融入想象共同體[23]或者身份再構,最終實現階層的躍遷。在認同的影響下,學習者的具體行為選擇會與其投資觀念產生沖突,影響對具體行為的選擇和使用。

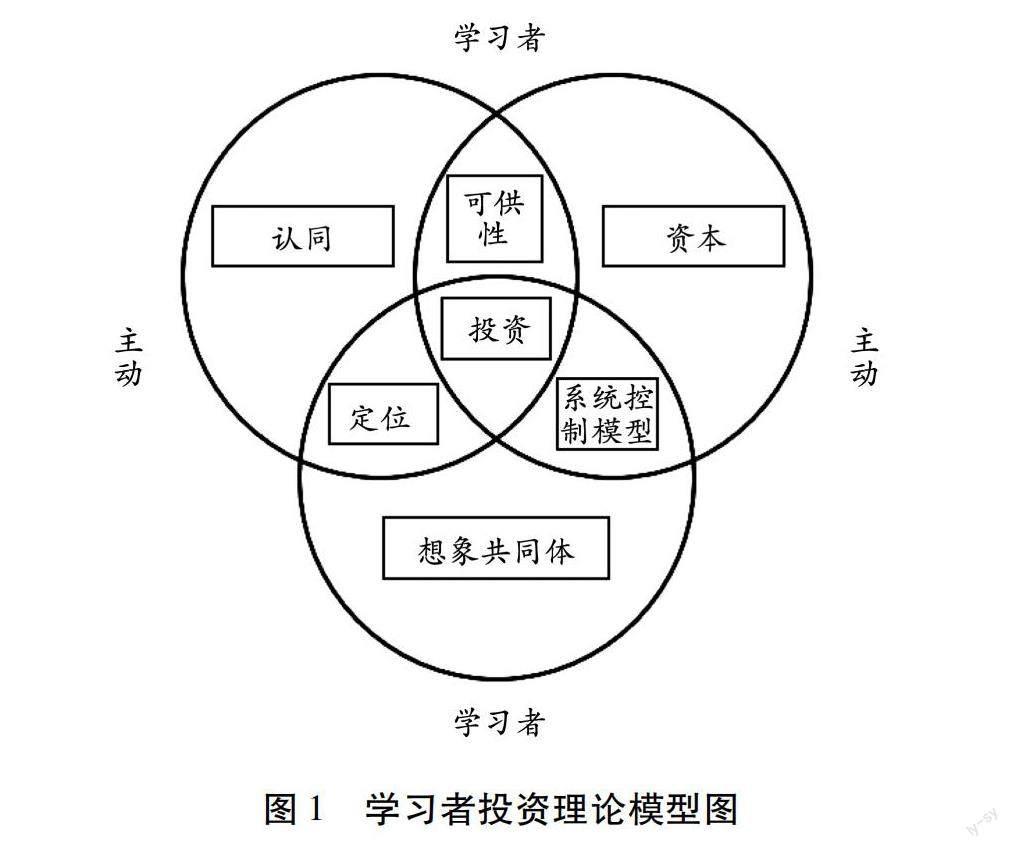

將學習投資理論引入體育在線教學研究當中(圖1),不僅能夠突破傳統心理學范式的二維對立導向,還能夠轉變學界對體育在線教學“低參與率”的刻板認知。學習者投資理論與體育在線教學的契合性主要表現在三方面:第一,兩者都是對“以學習者為中心”理念時代訴求的有效回應,注重學習者主體性的復歸和積極性的發揮。第二,兩者是 “終身學習”理念的具體理論化集成與方法論呈現。第三,兩者都注重與社會環境的相互影響與相互建構。

2.2 體育在線教學“低參與率”的積極意涵

傳統理論視角下體育在線教學中學習者的具體行為選擇不僅有“高參與率”的正向期待,還有“低參與率”的負面理解。體育在線教學的學習者自主性選擇行為(投資和撤資或部分撤資)在學習者投資理論視角下的積極理解與認同、資本及想象共同體密切相關。

2.2.1 自我認同到社會認同再到想象認同的躍遷

認同維度上的體育在線教學“低參與率”是社會建構觀上的投資,是自我認同到社會認同再到想象認同的緩慢躍升過程。第一,學習者自我認同體育在線教學“低參與率”這種與學界認知相違背的行為(自我認同)。學習者依自身需求在海量體育在線教學資源中擇優選取教學內容抑或依某一知識技能重難點進行多教學資源的對比學習,這一過程學習者自我認同低完成率的行為選擇。第二,學習者體育在線教學“低參與率”行為選擇受到社會大眾的認同及其他學科的認同(社會認同)。從全生命周期視角看學習者在體育在線教學的學習過程中的一次次主動輟學行為,是學習者在學習目標優化、學習渠道拓寬、學習模式改變的主動投資,更是在終身維度上獲得社會認同體育在線教學中學習者“低參與率”的行為方式。第三,隨著時空的變化學習者對體育在線教學“低參與率”自我認同與社會認同建構完成時,達至想象共同體的想象認同(想象認同)。學習者自我認同體育在線教學價值基礎上,其學習效果得到社會大眾及因關學科的社會認同,進而影響學習者通過體育在線教學的學習過程獲得想象共同體的想象認同,獲得想象共同體的資格,實現合法性邊緣學習者到合法性充分學習者身份的轉變。

2.2.2 文化資本到物質資本再到象征資本的達成

資本維度上體育在線教學“低參與率”是學習者權力地位不等導致的文化資本占有不同的結果呈現。那么學習者為了實現身份再認定就必須對體育在線教學進行投資,實現文化資本的獲得和物質資本的合法性價值轉化為象征資本(學分的獲得),最終實現學習者想象共同體的達成。第一,文化資本的獲得。學習者通過體育在線教學的學習,達成自身運動知識技能的擴展、深化與鞏固,主要體現在學習資源的擇優選取與對話討論的主動發言。值得注意的是,這個過程中學習者會根據自身已有經驗資本進行主動投資,實現自身經驗資本的最大化[24]。第二,物質資本的獲得。學習者通過體育在線教學完成自身預先設定的學習目標即可獲得相應的學分與學習徽章等制度資本,進而內化為自身緘默知識技能要素,在劣構問題的解決過程中實現物質資本的獲得。第三,象征資本的達成。學習者通過體育在線教學使個體的隱性知識技能外顯化并符合目標場域的系統評價標準(如教學場域的教師評價標準),使學習者在某一領域內的生手轉變為熟手,獲得想象共同體的認可,實現象征資本的達成。

2.2.3 實踐共同體到想象認同再到想象共同體的實現

想象共同體維度上體育在線教學“低參與率”是學習者為了無限趨近于想象共同體所作出的主動性行為選擇的過程。學習者對體育在線教學的投資,本質上是向想象共同體“想象認同”的投資,但在投資過程中出現的“低參與率”現象與主體行為,并非學習者放棄自我認同與身份再認定的重構過程,反而是規訓于想象共同體的結構模式。第一,體育在線教學“低參與率”是學習者在實踐共同體中以“合法邊緣性參與”角色進行的行為結果,本質上不僅是學習者學習主動權復歸的體現,還是學習選擇靈活性、學習方式豐富性、學習訴求多樣性的展示。第二,體育在線教學“低參與率”是學習者終身學習道路上的印記,并不拘泥于體育在線教學“高參與率”的“想象規范”與主動投入在線討論的“理想目標”,而是學習者追求想象認同的資格與標準的主動行為選擇。第三,體育在線教學“低參與率”既是過往遠程教育中歷史性關系的延續,也是未來體育在線教學的展示,但學習者更加注重通過體育在線教學達至想象共同體并成為其成員(教育者)。這就揭示了體育在線教學教育者需以合作者的角色幫助學習者進行主動學習投資,形成多元化的教育目標,促成師與生平等對話的良好樣態。其中以學習者需求作為體育在線教學學習的融合性價值目標進行學習目標的優化、學習渠道拓寬、學習模式的改善、學習資源的整合,那么“低參與率”也可以成為體育在線教學質量受到認可的表征。

2.2.4 認同、資本與想象共同體和投資的交叉集合

投資維度上的體育在線教學“低參與率”是從社會學角度對學習者的行為進行理解與闡釋,嘗試以動態的眼光描繪不斷變化著的學習者和體育在線教學的關系。第一,體育在線教學“低參與率”的行為結果(部分撤資)就是學習者調用自身先前各種資本(文化、物質及象征資本)的嘗試(認同與資本的交叉點),并表達出對體育在線教學“高參與率”這個“想象規范”的抵制與反抗。第二,體育在線教學“低參與率”反映了學習者在趨向想象共同體過程中自身的“站位”(認同與想象共同體的交叉集合——定位)。即學習者在體育在線教學的學習過程中并沒有按照想象共同體“高參與率”的規訓進而選擇傳統線下的學習投資策略與主流教育者認同的“全程”學習身份,而是以個性化學習為指引充分發揮學習者自主性進行體育在線教學知識技能的深度學習(低參與率)。第三,學習者通過體育在線教學“低參與率”來表達自身對“高參與率”“想象規范”的站位,標識出這一群體的自我評價與價值取向。值得注意的是,這種標識并非傾向于“高參與率”這個想象共同體的價值取向(一種評價模型),而是通過契合自身需求的“低參與率”這個價值取向來進行具體的行為實踐。但不可否認的是,學習者作為一個具有社會屬性的人,加之現時體育在線教學“高參與率”仍受傳統學習概念的影響,體育在線教學“高參與率”這個“想象規范”的價值觀(體育在線教學“高參與率”的系統評價體系)不可避免的影響著學習者體育在線教學“低參與率”的具體行為,并在相當長的時間內(想象共同體與資本的交叉集合點——系統控制模型)規訓著學習者的具體行為選擇向著“高參與率”的方向轉變。當然,突出學習者學習主動性概念——投資的引入,其不僅生動刻畫了學習者通過設定“低參與率”的行為來改變自身在體育在線教學的學習中過往“高參與率”的刻板定位,還能夠分析學習者出現“低參與率”行為目標的深層原因與積極意涵,同時關注為實現此目標學習者與環境的互動過程。

有鑒于此,體育在線教學學習者通過具體的行為選擇(撤資或部分撤資)來建構相應的認同,形成自身特色的文化資本、物質資本與象征資本,實現既有身份的再認定。也能夠憑借具體行為選擇來進行自我定位,突破系統性評價體系的約束,重構想象共同體中的意義。對體育在線教學的學習者而言,在認同、資本與想象共同體的驅動下,能夠主動的對體育在線教學中的某種行為模型進行投資或撤資,表達對想象規范的贊同或抵觸傾向,形成自主性特征明顯的行為選擇結果。可見,學習者在體育在線教學過程中的具體選擇過程及結果不僅反映著學習者的認同與資本構建的動態過程,服務于達成具體學習目標的現實需要,還標識著學習者在現實時空維度上的自我認知、自我定位與未來時空維度上的社會認同、目標構想,這是一種歷史的、動態的、生成的觀點與理論模型。透過學習者投資理論,既可以明晰認同、資本與想象共同體是如何作用于學習者對體育在線教學的投資,也可以窺探認同、資本與想象共同體與學習者具體行為選擇是怎樣交互的,進而積極闡釋學習者在體育在線教學的學習過程中的“低參與率”行為選擇。

3 學習者投資理論視域下體育在線教學“低參與率”的優化路徑

學習者投資理論為體育在線教學“低參與率”的研究提供了一個分析性的理論框架,能夠顛覆傳統文化符號意義上的“學習者”,促使人們重新審視體育在線教育中學習者的定位及其主動行為的內涵。因此,體育在線教學設計要圍繞學習者需求展開,教學交互以學習者活動為主,教學評價傾向于學習者的發展[25]。如此,體育在線教學才能在“智能互聯時代”建構起符合“以學習者為中心”的學習模式。

3.1 自組織的教學設計機制

受傳統教學設計思維的限制,體育在線教學的設計與實施照搬實體體育教學的知識思維,忽視了學習者個體的學習經驗與學習需求。而體育在線教學的學習生態要突破傳統教與學二元對立的矛盾,就必須從開放性、遠離平衡態、非線性相互作用和漲落4方面組成一個自組織的教學設計機制[26]。第一,宏觀上要突破不同體育在線教學平臺壁壘,促進優質教學資源共享,這種技術上的進步與自發性的組織行為能夠促發學習者和教學者在教學資源、學習環境及外部環境中進行開放且自由的運動知識技能交換。中觀上教學內容設計要立體多維架構,促進多層級體育知識與運動技能的關聯豐富。微觀上重置教學資源檢索方式,幫助學習者主動聚類相關運動知識與技能,擺脫傳統教學設計思維的束縛與教學流程的依賴。第二,以問題統攝教學內容促發非線性學習模式的產生,突破傳統體育教學大綱與教材的束縛,激發學生自主學習管理能力、自選課程學習內容,實現個性化學習的達成。誠然,問題的設置既要有體育基本理論知識與技能,又要有系列問題集的創設與衍生,還要有平臺前沿性算法學習策略的引導。第三,用生成性的學習目標代替預設性的教學內容[27],促使學習者形成新的非平衡態。一方面教育者與學習者以價值共創與意義協商的過程生成對某一問題的不同理解,摒棄體育在線教學傳遞客觀體育運動知識的傳統邏輯,進而豐富體育在線教學內容。另一方面體育在線教學平臺發揮大數據優勢記錄不同學習者在體育學習社區中的學習資源,同時進行聚類與內容重整,以挖掘出更加智能化與創新性的生成性學習資源。第四,漲落的出現(低參與率)推動體育在線教學共同體的有序形成。生成性學習目標的追求使學習者(學生、體育愛好者、教師、學校、政府、在線教學平臺運營商)以新手—熟手—專家的角色輪轉身份在線上合作場域中進行協作交流,從而推進體育在線教學共同體的有序形成。

3.2 對話性的教學交互機制

要突破體育在線教師的絕對話語權力與信息技術加持下部分話語權的“虛假讓渡”,就必須回歸民主平等、溝通合作、互動交往、創造生成的“對話性”體育在線教學交互機制[28]。第一,提高體育在線學習者的對話意識與對話思維,激發學習者不斷探求未知的自身潛能和內生動力。這就需要體育教師作為一個“有經驗”的投資者去設置邏輯嚴密、層次分明的問題即引導學習者不斷“輟學”進而完成有目的的“求學”,實現系列問題集解決過程中的主動對話,助推學習者知識技能的內化。第二,創設對話情境加強情感交流。對話情境的創設是增強體育在線教學親和力的關鍵,也是彰顯體育在線教學同步異步討論的魅力所在。基于傳統體育教師的肢體對話,需要體育教師將自身的情感支持置于文本視頻制作、問題設置與討論管理等整個教學設計中,使學習者能夠感受到教育者深情的關懷,實現潤物無聲的在線對話與互動交流。第三,以技術賦能深層對話。體育教師要摒棄技術與體育二者簡單拼湊的認識與做法,充分挖掘體育在線教學平臺對話交流互動的強大優勢,利用人工智能、云服務及邊緣算法對學習者全周期學習數據進行收集、分類、分析、預測以實施差異化個性化的教與學互動策略,從而實現智能化數字化的體育精準化教學[29]。第四,以評價保障對話質量。高質量的對話是保障教與學雙方視界融通拓展的關鍵,這就需要對教師回應學習者的困惑與問題等行為進行評價,需要對學習者與文本、視頻及其他環節的對話進行評價。此外,學習者學習全程的心理反饋及整體感悟的評價對于開展自我對話也至關重要。

3.3 發展性的教學評價機制

學習者投資理論不僅強調了學習者自我認同體育在線教學的作用,也凸顯了學習者通過體育在線教學的學習得到社會認同,還強化了學習者通過體育在線教學的學習達到想象認同,最終實現身份再定。這就意味著體育在線教學的評價目標、評價標準與評價結果都要實現價值觀的轉換,以促進體育在線教學發展性學習生態的達成[30]。第一,個性化的評價目標。包括教學總目標和教學分目標。教學總目標的設定在考慮學習者已有知識背景、能力水平基礎上進行差異化或組別化的設置。教學分目標的設置要根據學習者自身需求進行動態調整。需要注意的是,教學總目標既可以是教學分目標上的梯次疊加也可以是跳躍優化,如良構與劣構問題的平行并列或交叉集合或迭代深化,這本質是遵從于學習者學習需求的體現。第二,動態化的評價標準。評價體育在線教學中學習者的學習質量及效果不僅要有核心素養指向[31]有不同體育生活方式導向的學習內容,也要有“發現問題—策略探索—結果反思”問題集式的學習內容,還要以教學互動環節的高質量對話為尺度進行評價。第三,情境化的評價內容。體育在線教學要為學習者提供比賽視頻、數據圖表等材料以增加學習環境的情境性代入,有助于學習者對于體育知識抽象概念與運動技能模糊認知的具象化理解與實踐性應用。同時可以利用體育在線教學平臺收集學生個人信息進行擬人化運作形成仿真性學習情境,從而實現多維度的情境化學習評價。第四,內省化的評價結果。一方面借助體育在線教學平臺學習分析技術精確記錄學習者學習進程中的細節參數,以分析和判斷學習者的各項能力情況。另一方面,教育者通過設置啟發性的評價模塊激發學習者的注意力與意識潛力,不僅引導學習者從形式參與到深度活動的轉變,而且實現由他律到內省的轉變。

4 結 語

以傳統輟學率定義體育在線教學“低參與率”會對學習者的行為形成片面認知,遮蔽眾多學習者參與體育在線教學的主體價值。鑒于此,需要以主動投資的視角來看待學習者體育在線教學“低參與率”的行為選擇,從而形成自組織的教學設計機制、對話性的教學交互機制、發展性的教學評價機制,助推智適應、自適應學習范式的形成。當然,隨著教育現代化的快速推進與體育強國戰略的落地實施,加之人工智能大數據與體育教學的深度融合,以技術賦能下的體育在線教學將推動每一位學習者進行更加有意義的建構學習與深度學習,從而實現體育在線教學立德樹人的價值。

參考文獻:

[1]沈曄,張瑛秋.核心素養目標下體育在線課程教學問題析因及對策[J].體育文化導刊,2018(12):109-113.

[2]陳傳湞,周威.大學羽毛球“在線課程+翻轉課堂”教學模式的構建與應用[J].體育學刊,2017,24(5):98-101.

[3]肖雨,袁勤儉.期望不一致理論及其在信息系統研究領域中的應用和展望[J].現代情報,2021,41(10):159-167.

[4]吳賓,姚蕾,周龍.多元一體:“互聯網+”時代體育在線課程的價值取向[J].體育文化導刊,2018(3):118-123.

[5]王勃然,金檀,趙雯.在線課程與“高”輟學率:基于學習者視域[J].黑龍江高教研究,2017(10):159-164.

[6]王會儒,趙晗華,余建波.中國大學在線課程體育類課程建設的現狀分析與發展對策[J].武漢體育學院學報,2019,53(8):69-75.

[7]金成平.體育在線課程現象的現實反思與未來展望[J].成都體育學院學報,2016,42(4):122-126.

[8]劉金蕾,楊永建,蘇理華,韓雪.人力資本投資視角的遠程教育輟學問題分析[J].現代遠程教育研究,2014(2):85-92.

[9]張剛要,李紫衣.基于質性分析的MOOCs高退學率歸因研究[J].電化教育研究,2018,39(1):29-35.

[10]張曉蕾,劉威童,黃振中.如何理解MOOCs學習完成率——對MOOCs學習者留存問題研究的評析[J].電化教育研究,2019,40(4):44-52,75.

[11]詹妮弗·羅伯茨,肖俊洪.我的在線課程學習之旅:終身學習的自我人種志研究[J].中國遠程教育,2019(11):66-78,93.

[12]莊巍,樊蓮香,湯海燕,等.新時代大學公共體育在線教學建設研究[J].體育學刊,2021,28(5):83-88.

[13]曹宇.普通高等體育院校專項體育課程在線教學設計理論與實踐研究[J].北京體育大學學報,2021,44(8):89-100.

[14]閆士展.新冠疫情背景下體育在線教學的理論審視、現實反思與實踐進路——“疫情下的學校體育”云訪談述評[J].體育與科學,2020,41(3):9-16.

[15]柏宏權,王姣陽,沈書生.區域教育管理者對在線教學融入常態教學的意愿及其影響因素研究——江蘇省中小學在線教學調查研究報告之五[J].華東師范大學學報(教育科學版),2022,40(4):77-89.

[16]盧強.教學交互層次對大學生在線深度學習的影響研究[J].電化教育研究,2021,42(3):34-41.

[17]陳濤,鞏閱瑄,蒲岳.探尋社會化意義:大學生在線教學交互及其對學習效果的影響——基于334所高校在線教學的調查[J].高等教育研究,2020,41(6):72-81.

[18]張得保,秦春波,張輝,等.新冠疫情下普通高校體育課在線教學的實施與思考[J].沈陽體育學院學報,2020,39(3):10-17.

[19]王國亮,詹建國.翻轉課堂引入體育教學的價值及實施策略研究[J].北京體育大學學報,2016,39(2):104-110.

[20]張力.基于OBE理念的高校體育類在線課程建設研究[J].體育學刊,2021,28(3):106-111.

[21]Norton B . Social Identity, Investment, and Language Learning[J]. TESOL Quarterly, 1995, 29(1):9-31.

[22]Darvin R, Norton B. Identity and a model of investment in applied linguistics[J]. Annual review of applied linguistics, 2015(35): 36-56.

[23]Anderson B. Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism[M]. Verso books, 2006.

[24]燕良軾.學習:自我經驗的投資[J].湖南師范大學教育科學學報,2011,10(5):80-83.

[25]鄭太年.以學習者為中心的課堂對話:理論框架與案例分析[J].開放教育研究,2019,25(4):59-65.

[26]王永固,張慶.MOOC:特征與學習機制[J].教育研究,2014,35(9):112-120,133.

[27]尚力沛,程傳銀.論體育教學中預設與生成的關系[J].武漢體育學院學報,2019,53(5):76-80,87.

[28]張豪鋒,王小梅.基于對話教學理論的課堂學習共同體研究與設計應用[J].現代教育技術,2010,20(2):46-50.

[29]張麗軍,孫有平.大數據驅動的體育精準教學模式研究[J].天津體育學院學報,2022,37(2):174-180,187.

[30]王煥霞.發展性學生評價:內涵、范式與參照標準[J].山東師范大學學報(人文社會科學版),2017,62(1):105-110.

[31]徐彬,劉志軍.指向核心素養的課程評價探析[J].課程.教材.教法,2019,39(7):21-26.