多源流理論視域下我國青少年體育健康促進政策變遷的回顧、審思與展望

秦國陽 程衛波

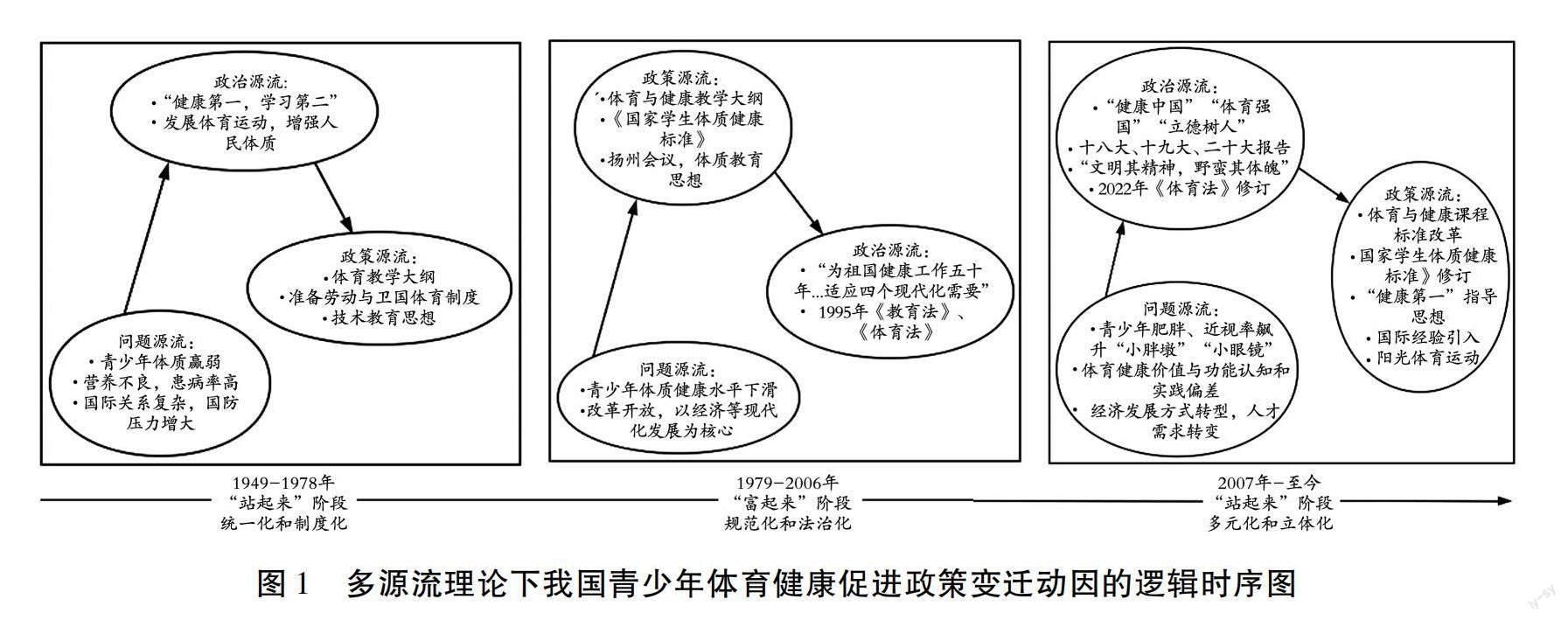

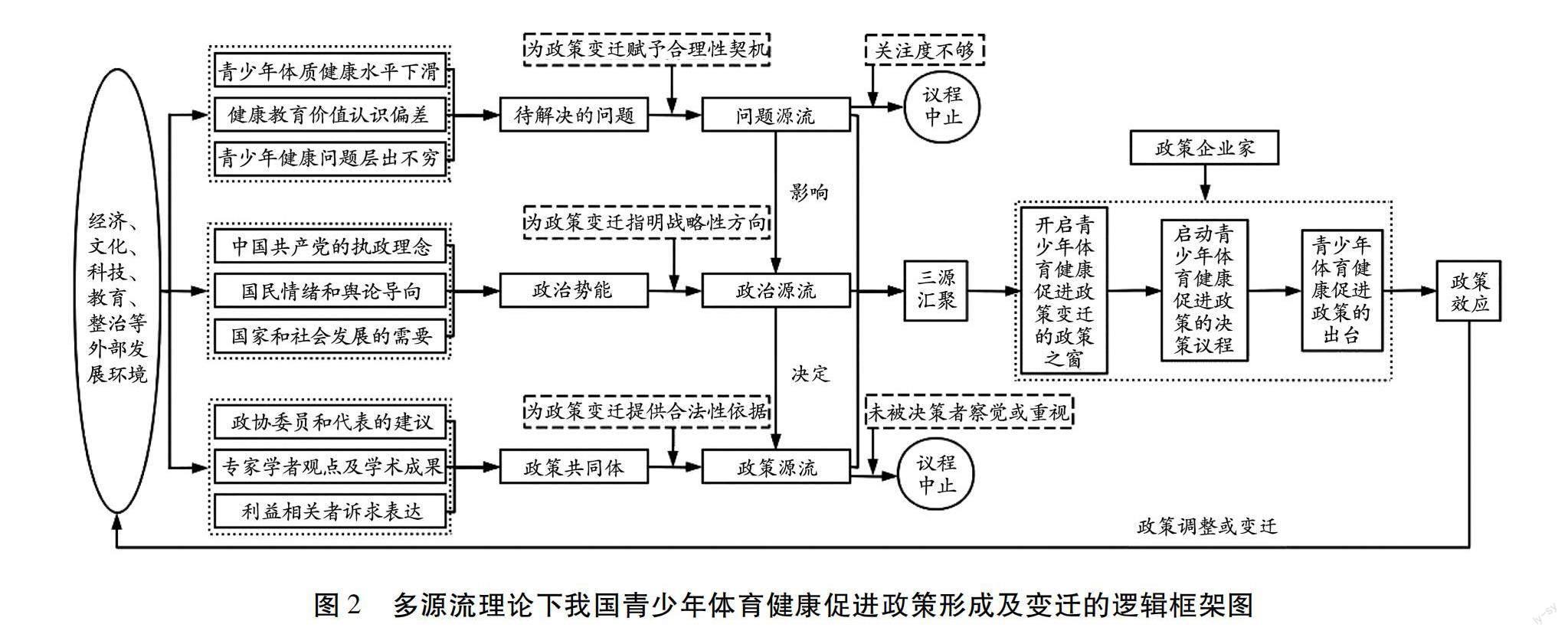

摘 要:基于多源流理論對我國青少年體育健康促進政策變遷歷程、動力機制進行研究,并展望政策未來發展提出優化路徑。我國青少年體育健康促進政策歷經站起來、富起來和強起來3個階段發展分別呈現出統一化和制度化、規范化和法制化、多元化和立體化的特點。研究認為我國青少年體育健康促進政策變遷源于問題、政策和政治三條源流的交匯耦合。其中,政治源流占據主導地位,為政策變遷指明戰略性方向;問題源流具有高度先導性,為政策變遷賦予合理性契機;政策源流起到重要輔助作用,為政策變遷提供合法性依據。未來,應堅持政治溪流的主導地位,優化青少年健康問題治理環境;強化政策原湯的輔助功能,形成與共同體的良性互動機制;緊扣問題源流的先導導向,持續關注健康問題與政策矛盾。

關鍵詞:青少年;體育健康促進;學校體育;多源流理論;政策變遷

中圖分類號:G804

文獻標識碼:A

文章編號:1008-2808(2024)01-0088-09

Abstract:Based on the theory of multi-source flow, this paper studies the evolution process and driving mechanism of policies for promoting youth sports and health in China, and proposes optimization paths for the future development of policies. The policies for promoting youth sports and health in China have gone through three stages of development: standing up, becoming rich, and becoming strong, showing characteristics of unification and institutionalization, standardization and legalization, diversification and three-dimensional development. Research suggests that the changes in policies for promoting youth sports and health in China stem from the intersection and coupling of issues, policies, and politics. Among them, political origins occupy a dominant position, indicating strategic directions for policy changes; The source and flow of problems are highly leading, providing a reasonable opportunity for policy changes; The source and flow of policies play an important auxiliary role in providing legitimacy basis for policy changes. In the future, we should adhere to the dominant position of political streams and optimize the governance environment for adolescent health issues; Strengthen the auxiliary function of policy soup and form a positive interaction mechanism with the community; Adhere to the leading direction of the source of the problem and continue to pay attention to health issues and policy contradictions.

Key words:Teenagers; Sports and health promotion; School physical education; Multi source flow theory; Policy changes

少年強則中國強,體育強則中國強[1]。青少年健康發展是建設體育強國、健康中國的重要基礎,也是關系到國家和民族未來發展的重要基石。自新中國成立以來,黨和國家高度重視青少年體質健康,出臺了一系列體育健康促進政策,在推進青少年體質健康水平回暖和全面健康成長的過程中發揮著重要的引導、規范和推動作用。這些政策文件的調整和變遷展現出不同時期我國對青少年體育健康促進工作的不同側重點和任務,也反映出黨和國家對青少年體育健康促進政策認識和改革的不斷深化。隨著我國發展進入新時期,加強青少年體育政策研究,提升政策及決策的科學性受到更多關注,主要聚焦在對體育健康促進政策演變歷程和趨勢的文本分析[2-3],對政策出臺及變遷動力分析缺乏足夠的關注,且我國不同階段青少年體育健康促進政策制定社會背景復雜,嬗變動力不斷變化。為厘清我國青少年體育健康促進政策變遷動力的作用機制,采用多源流理論通過回顧新中國建國以來我國青少年體育健康促進政策的形成與出臺過程,對政策變遷邏輯和動力機制進行梳理和剖析,在客觀把握我國政策發展規律、特征和成效的基礎上展望其未來發展趨勢并提出優化路徑,為我國青少年體育健康促進政策的進一步完善提供鏡鑒。

1 多源流理論的闡釋及適用性

1.1 多源流理論的闡釋及框架

政策的制定和改變具有較高的復雜性和動態性,被稱為“有組織的無序”[4]。針對“政策為何會改變?”這一問題政策研究者們相繼提出了社會選擇理論、新制度主義等理性決策理論以及政策擴散理論、倡導聯盟理論等非理性決策過程理論。隨著理性決策理論有效性受到質疑,非理性決策過程理論的相關研究受到更多的關注和重視[5]。其中,由美國公共政策學者John·W·Kingdon在修正“垃圾桶模式”基礎上提出的多源流理論則是非理性決策過程理論中的代表,其將政策變遷分析的重點集中在公共問題的產生及界定、政策建議的闡明與完善、政治事件的出現與影響,即問題源流、政策源流和政治源流[6],三個動力源流具有相對的動態性、獨立性和規則性[7]。問題源流是指在社會發展中出現的問題通過關鍵指標、輿論反饋、危機或焦點事件獲得政策制定者關注的過程。政策源流是指由官員、立法者、學者等政策共同體提出問題解決方案并在“政策原湯”中論證、調整的過程。政治源流是指國家執政權力的變更、公眾情緒的變化、利益集團的活動引起政策決策層關注的過程。當在關鍵時間點時三源匯聚并耦合,就會開啟“政策之窗”(包含“問題之窗”和“政治之窗”[8]),政策企業家須在政策之窗敞開時,使政策議案在技術上具有可操作性,在價值上具有可行性,才能提升政策形成及通過的概率,以增加未來預期收益[9]。

1.2 多源流理論的適切性

由于多源流理論誕生于西方,受到西方政治生態、社會文化等諸多因素影響,須在結合我國的政治體制、經濟體系等現實基礎上進行調整和完善,才能客觀、科學地運用于對我國青少年體育健康促進政策變遷的研究中。首先,由于我國政治體制中不存在利益集團和政黨更迭,參考扎哈里爾迪斯的研究將其整合為我國政治源流中“中國共產黨的執政理念”[10]。中國共產黨作為中國特色社會主義發展道路的領導核心,使政治源流處于我國青少年體育健康促進政策變遷中三條源流的主導地位[11]。其次,開放、包容、多樣的政策形成環境是政策源流生成和多源流理論應用的重要前提[12],中國共產黨始終以代表最廣大人民群眾的根本利益為執政理念,并隨著國家治理現代化改革的不斷深化,青少年體育健康促進政策的制定思路從“自上而下”轉變為“上下結合”,形成了多層次、多類型的意見反饋及收集渠道,并隨著民主化程度不斷的提高,有利于政策源流的形成和豐富。最后,青少年健康問題是關系到社會、經濟、軍事等關鍵領域發展的重要因素,問題源流隨著社會經濟發展不斷生成和改變,導致我國青少年體育健康促進政策制定背景復雜,調整頻率高、幅度大,影響也最深遠。作為一種用于解釋和分析復雜、模糊社會背景下政策形成的理論方法,通過多源流理論的應用以實現對我國青少年體育健康促進政策變遷的合理性和動力性論證與分析。

2 我國青少年體育健康促進政策變遷歷程回顧

新中國成立以來歷經70余年的發展,我國實現了從“站起來”到“富起來”再到“強起來”的歷史性飛躍[13]。結合多源流理論回顧我國青少年體育健康促進政策變遷歷程并進行政策嬗變的動因演變考察,以深入剖析政策形成及嬗變過程。在結合我國青少年體育健康促進政策文件收集及整理的基礎上,根據關鍵政策出臺或轉變等歷史節點,將新中國成立以來體育健康促進政策變遷歷程分為3個各具特點且相對獨立的發展階段。

2.1 “站起來”階段青少年體育健康促進政策發展:統一化和制度化(1949—1978年)

建國伊始,歷經常年戰爭動亂后,我國各行各業、百廢待興,受制于解放前教育觀念落后、經濟發展水平遲滯、生活質量低下以及衛生體系薄弱等諸多因素影響,我國青少年出現了營養不足、發育不良、體格缺陷、基礎疾病頻發等諸多健康問題,嚴重影響了青少年學業和就業發展,無法較好滿足建設和保衛國家的迫切需要。引起了黨和國家的高度重視,毛主席因此提出了“健康第一,學習第二”的重要指示。1951年我國首次以政策的形式強調青少年的體質健康問題,制定并頒布了《關于改善各級學校學生健康狀況的決定》,強調修正漠視青少年健康的教育思想和態度,并將增強體質健康水平作為青少年發展的重大任務[14]。在受到西方封鎖、蘇聯提供大量援助的國際背景下,我國實行“一邊倒”的外交方針。在毛主席做出“以蘇為師”“學習蘇聯”的重要指示下,我國體委在借鑒蘇聯經驗的基礎上針對青少年體質健康問題于1954年推出《準備勞動與衛國體育制度暫行條例和項目標準》[15],并于1956年頒布以增強學生體質為主要目標、具有技術教育思想特點的體育教學大綱[16],在全國掀起了運動鍛煉,增強體質的熱潮,實現了我國青少年體育健康促進制度的從無到有,形成了關注學生體質的一維健康觀,并呈現出濃厚蘇聯特色的統一化和制度化特點。隨著我國與蘇聯關系的惡化,毛主席提出并推行“雙百”方針,開啟了獨立自主的發展階段。1964年頒布的《關于中小學學生的健康狀況和改進學校體育、衛生工作的報告》提出了“兩課,兩操,兩活動”,并將勞衛制更名為《青少年體育鍛煉標準》,形成了課內外相結合的青少年體育健康促進體系。在珍寶島戰役爆發,國防壓力與日俱增,我國陷入與美蘇交惡的嚴峻局勢,以及國內“大躍進”和“文化大革命”爆發的綜合作用下,促使了《體育運動十年規劃》的頒布以及“體育大躍進”的出現,青少年體育健康促進政策走向浮夸化和極端化,出現了“四紅”“雙紅”運動以及“以軍代體”“以勞代體”的現象,軍事體育、勞動體育思想占據了我國青少年體育健康促進政策的主導地位。從建國初期到改革開放前夕這一發展階段,我國青少年體育健康促進政策變遷受到青少年緊迫的體質健康問題影響而打開了“問題之窗”。具體而言,建國之初針對青少年體質健康迫切需求的問題源流促使了黨和國家對于青少年體質健康的重視及發展理念等政治源流的改變,推動了青少年體育健康促進政策形成及變革進入議程,即建國初期我國青少年體育健康促進政策的制定與變遷過程中問題源流、政治源流、政策源流依次出現并最終實現三源匯聚。

2.2 “富起來”階段青少年體育健康促進政策發展:規范化和法制化(1979—2006年)

1979年5月,在我國實現全面撥亂反正、開啟改革開放新征程的背景下,在揚州召開的“全國學校體育、衛生工作經驗交流會”,針對“大躍進”和“文革”期間受到經濟發展陷入困頓、三年自然災害爆發的影響,青少年營養供給嚴重不足、學生體質健康水平堪憂等問題,確立了以增強學生體質為核心的體質教育思想的主導地位[17],明確了學校體育在青少年健康促進中的重要作用,將學生體質作為學校體育工作成績評定的最根本標準[18],實現了體育教育思想的撥亂反正,并隨后頒布了《中小學及高等學校體育、衛生工作暫行規定》,作為首個具有法律性質的學校體育衛生文件,政策源流的變化促進了政治源流的改變,標志著我國青少年體育健康促進政策發展進入規范化和法制化的新階段。隨著中美正式建交、改革開放推進,我國通過四三方案、八二方案引進了以勞動力密集型為主的西方資本及產業體系,以加強促進民生的輕工業建設。而我國學校體育也在不斷調整以適應勞動力密集型等產業發展以及經濟政策調整對青少年體質健康提出的較高需求,相繼頒布了《關于進一步加強學校體育工作的意見》《義務教育法》以及《關于加強中小學體育師資隊伍建設的意見》等政策及法規,“為祖國健康工作50年”的口號被重新提出,并將增強學生體質作為體育課程及教學大綱改革的首要原則,加入“課課練”以及“保證中小學生每天鍛煉1小時”的項目內容要求,我國迎來了青少年體質水平提升的“黃金十年”[19]。在鄧小平南行視察談話,我國放開引進外資限制,西方文化及教育理念等伴隨著西方資本投資加速涌入國內,素質教育、終身教育思想得到廣泛傳播,青少年身心并重的二維健康觀和個體差異受到重視。在經濟政策溢出效應和西方教育思想的影響下,我國通過《學校體育工作條例》《中華人民共和國體育法》和《國家學生體質健康標準》的頒布,明確了促進學生身心健康的法定責任,構建起全國范圍內的“四年一調研,兩年一監督”的青少年體質健康監測網絡和制度。我國青少年體育健康促進政策在改革開放后到世紀之交的發展中,受到青少年營養供給不足、健康水平下滑等問題源流的出現和影響,引起了專家學者、政府官員的重視通過揚州會議推動了體質教育思想產生、教學大綱變革等政策源流的改變,促使《教育法》《體育法》等政治源流生成,問題源流、政策源流和政治源流的相繼出現并交匯,開啟了“政治之窗”,我國青少年體育健康促進政策經過發展和變遷也形成了由法律、行政法規、政府文件相銜接的規范化和法制化的新體系。

2.3 “強起來”階段青少年體育健康促進政策發展:多元化和立體化(2007年至今)

進入21世紀后,隨著我國完成工業化成為世界工業總量第一大的國家并成功加入世界貿易組織,以更加開放的姿態融入全球化的浪潮中,我國經濟實現騰飛、人民生活水平出現快速提升。與此同時,現代化科學技術和經濟高速發展對人類健康的威脅開始日益顯現,我國青少年近視率和肥胖率出現飆升,并在體質測試中速度、耐力和爆發力表現呈現持續下滑趨勢,“小胖墩”“小眼鏡”等青少年健康焦點問題引起了黨和國家以及社會各界的廣泛關注[20],全面啟動了陽光體育運動。2007年5月,隨著中央7號文件的頒布將青少年體育健康上升到國家戰略的高度,要求認真落實“健康第一”的指導思想,通過體育、衛生、營養和休閑等相關政策綜合推進青少年健康發展,標志著我國青少年體育健康促進政策的發展和改革進入新階段,呈現出多元化和立體化的特點,我國青少年體質健康水平下滑趨勢得到有效遏制。隨著我國綜合國力的不斷提升,我國經濟發展方式從要素、投資驅動向創新驅動轉變,人才需求也相應改變,不僅要求青少年“身體健康”“具有基本知識和技能”,還要“具備創新、創造能力”等綜合素養。在此背景下,習近平總書記針對“小眼鏡”等焦點問題做出“文明其精神,野蠻其體魄”的重要指示,并指出學校體育是實現立德樹人根本任務、提升學生綜合素質的基礎性工程,提出和部署了“立德樹人”“健康中國”“體育強國”等重大戰略。相繼推動了《關于進一步加強學校體育工作若干意見》《關于強化學校體育促進學生身心健康全面發展的意見》《深化體教融合促進青少年健康發展意見》《義務教育體育與健康課程標準(2022年版)》等綱領性政策文件的形成和頒布。從中央7號文件頒布至今,我國青少年體育健康促進政策發展進入多元化和立體化的新階段,“小眼鏡”和“小胖墩”數量攀升使問題源流再次凸顯,而十八大、十九大和二十大政府工作報告以及習近平總書記對青少年體育健康的重要論述推動了政治源流的形成,繼而促使了陽光體育運動、課程標準改革等政策源流的生成,實現政策變遷的三條動力源流交匯并促使“政策之窗”的開啟(如圖1)。

回顧我國青少年體育健康促進政策的發展歷程,發現隨著我國經濟水平的提升、社會文化的發展以及教育政策改革的深化,我國青少年體育健康促進政策實現了極大的進步和發展,呈現出從“形變”到“實變”再到“質變”的演進脈絡,實現了從初創到定型、從繼承到發展、從探索到深化,不斷趨于成熟和完善。

3 我國青少年體育健康促進政策的多源流梳理

新中國成立以來,青少年體育健康促進政策歷經站起來、富起來、強起來等階段發展及變遷,在每一階段的特定歷史條件下問題源流、政策源流和政治源流的交匯及耦合均推動著青少年體育健康促進政策的形成及嬗變。通過對各階段三條源流演進軌跡的梳理,和對三條源流耦合價值訴求的剖析,以進一步探究由“青少年體育健康促進政策是如何生成的?推動政策形成及變遷的因素有哪些?”等問題聚集成的青少年體育健康促進政策“前決策過程”的“機制黑箱”。

3.1 我國青少年體育健康促進政策變遷的政治源流

我國國體與政體決定了我國政治源流以中國共產黨為領導核心,社會的關注以及國民的情緒都是其重要的組成及影響因素。歷屆黨和國家領導人高度重視青少年體育健康促進政策及工作開展,并立足于從民族振興到民族復興的美好愿景相繼作出了一系列重要論述,直接影響著我國青少年體育健康促進政策的形成及變遷。建國伊始,青少年體育鍛煉的普及化和經常化成為體育健康促進的側重點,青少年國防體育和競技體育得到快速發展。毛澤東同志在明確“發展體育運動,增強人民體質”的宏觀體育發展方向的基礎上,提出了“健康第一,學習第二”的教育方針,并強調青少年的成才標準是“身體好,學習好,工作好”,身體好被擺在首位。青少年體育健康促進工作引起廣泛重視,也極大地推動了政策的形成與落實。在全面撥亂反正后,青少年體育健康促進重新得到重視和恢復,鄧小平同志明確了“三個面向”的教育方針,指出“體育是培養社會主義建設合格人才的重要手段”,并提出“使我們的青少年成為有理想、有道德、有知識、有體力的人”,開啟了體育教育及健康促進的新篇章。江澤民同志在此基礎上提出“為增強人民體質服務,是黨和國家對體育工作的基本要求”。兩位領導人的重要論述都體現出青少年體育健康促進在社會發展中的重要作用和價值。進入21世紀后,黨和國家領導人高度重視青少年健康成長,胡錦濤同志在“以人為本”科學發展觀的基礎上提出開展體育鍛煉活動,提高青少年健康素質的重要決策。習近平同志立足于國家發展大局給予青少年體育健康促進工作多方面的價值論斷,如明確“要樹立健康第一的教育理念,開齊開足體育課,幫助學生在體育鍛煉中享受樂趣、增強體質、健全人格、錘煉意志”的青少年體育健康促進理念,并多次提到要“文明其精神,野蠻其體魄”[21]。在習近平同志的指導下,青少年體育健康促進的相關政策及法規接連頒布,極大促進了我國青少年健康促進體系的日臻完善。隨著青少年體育健康促進政策改革步入“深水區”,政策落實存在阻滯或偏差、“萬般皆下品,唯有讀書高”思想根深蒂固、中央與地方聯動較少等問題仍制約著青少年體育健康促進政策效益的最大化。黨的幾代領導人對青少年體育健康促進的重要論述具有明顯的時代特點,但又相互聯系并呈現出繼承中發展的遞進關系,匯聚成為政治源流,在我國青少年體育健康促進政策變遷中發揮著主導作用,為政策變遷注入政治勢能并指明戰略性方向。

3.2 我國青少年體育健康促進政策變遷的政策源流

我國青少年體育健康促進政策變遷的政策源流主要由專家學者的觀點及學術研究成果、相關政策制定者的經驗分享、人大及兩會代表和政協委員的政策提案匯聚而成。在站起來階段全面學習蘇聯經驗的背景下,凱里舍夫來華講學確立了體育教育理論以及技術教育思想的主導地位,其主張在向學生傳授運動技能的過程中發展身體素質,從而為生產和國防建設服務。青少年體育鍛煉狀況及科學性等相關學界研究也受到重視,指出了“適當的體育活動是增強學生體質所必需的”[22]。這一階段專家學者及政策制定者對青少年體育健康促進進行了初步的探索,形成了關注學生體質的一維健康觀。步入富起來階段時,在揚州會議和煙臺會議上大體育觀和以徐英超、林笑峰為代表的真義體育觀出現了嚴重的對立和分歧,但“技能論”和“體質論”均注重增強學生體質的重要性,體質教育思想得到廣泛傳播。隨著改革開放的不斷推進,素質教育思想、終身體育思想等傳入國內,體育健康促進思想趨于多元化。同時,青少年體育司的組建以及人大、兩會代表相繼提出重視青少年體育鍛煉、關注學生身心健康、加強學校體育教學等議案,動員了更多的社會力量參與青少年體育健康促進政策的制定及變遷,身心并重的二維健康觀逐漸形成。進入站起來階段后,青少年體育健康促進政策受到官員、學者、企業家等各方力量的重視并取得長足進步,“健康第一”的指導思想成為學校體育教學的主旨思想,青少年體育健康促進的研究實現數量與深度的提升,眾多健康促進相關國家、省部級課題立項以及人大及兩會代表和政協委員的建言獻策,極大地豐富了政策原湯,也形成了兼具身體、心理和社會適應的三維健康觀。我國青少年體育健康促進思想實現了從高度政治化到工具化再到人本化、綜合化、教育化的價值定位轉變,政策源流的科學性和多樣性得到進一步提升,但仍存在政策建議及方案“軟化”速度緩慢、軟化通道有限等不足。在我國青少年體育健康促進政策的變遷中政策源流發揮著重要的輔助及推動作用,政策共同體在青少年體育健康促進方面產生的發展思路、參考建議、備選方案,為我國政策變遷提供了合法性依據以及適宜的政策嬗變氛圍。

3.3 我國青少年體育健康促進政策變遷的問題源流

就我國青少年體育健康促進政策而言,不同階段決策者面對的青少年健康問題都不盡相同,均受到不同歷史階段和時代特點的影響,也成為推動各階段政策議程的動力因素。新中國成立之初,在生產力水平低、現代化基礎薄弱、營養供給不足以及衛生條件落后等因素的綜合影響下,我國廣大青少年普遍出現身體健康狀況不佳,肺結核、腸胃病、砂眼等基礎疾病患病率高[23],天花、霍亂、鼠疫等傳染病叢生,使青少年健康狀況遠不能滿足國家建設和社會主義經濟發展的需要。為盡快提升青少年健康水平,通過“愛國衛生運動”的開展、“準備勞動與衛國”體育制度的借鑒與構建,初步形成了青少年體育健康促進體系,政策形成及發展呈現出“形變”特點。改革開放初期,受到文革期間體育課程停擺、三年自然災害、學業壓力與日俱增、學生體育鍛煉意識薄弱等因素影響,青少年身體素質發展呈現下降趨勢,根據全國體育健康測試數據顯示,自1985年起我國青少年各項健康指標出現了為期20余年的持續下滑。為解決青少年身體健康問題,為發展生產力服務,我國通過頒布《國家體育鍛煉標準》、構建青少年體質健康測試制度以及推動體育與健康課程改革等措施,對青少年體育健康促進體系進行改革優化,通過自主探索完成政策發展的“實變”。進入21世紀后,隨著我國經濟和科技的快速發展,青少年力量、耐力、爆發力、柔韌等素質指標在2005年測試中呈現全面下降趨勢,學生體測猝死等事件頻發,出現男孩缺少陽剛之氣,女孩更是“玻璃人”的現象,青少年肥胖率和近視率也出現飆升,全國青少年總體近視率高達53.6%,高中生達到驚人的91.95%,位居世界第一,引起社會各界高度關注[24]。隨著中央7號文件的頒布,我國通過體育、衛生以及營養等一攬子政策逐步構建了涵蓋家、校、社等多元化和立體化的青少年體育健康促進體系,我國青少年體質健康指標也呈現出“止跌回暖”的發展態勢,政策變遷實現“質變”。隨著青少年體育健康促進政策發展駛入新一輪高速發展快車道,問題源流中仍存在著青少年健康問題隱蔽性強、監測形式及內容單一、相關政策評估機制缺失等問題和不足。青少年健康指標波動、焦點事件爆發一直貫穿于整個青少年體育健康促進政策的發展歷程,問題源流在政策變遷中發揮著顯著的先導作用,為政策的變遷提供了合理性契機。

在多源流理論視域下,我國青少年體育健康促進體系中的關鍵指標下滑、焦點事件爆發等問題源流的生成使政策決策者的關注點聚焦,為政策變遷創造了合理性契機;政策共同體的議案和建議則匯聚成政策源流,為政策變遷提供適宜氛圍并賦予合法性依據;黨和國家領導人對青少年體育健康促進的重要論斷和指示生成政治源流,為政策變遷創造政治環境并指明戰略性方向。三條源流交織耦合實現匯聚,開啟政策之窗并啟動決策議程,最終實現政策的形成及變遷(如圖2)。我國青少年體育健康促進政策歷經站起來、富起來、強起來階段發展,三條源流不斷交匯,開啟政策之窗進而實現政策變遷并不斷取得進展和突破,我國青少年體育健康促進政策也必將伴隨著問題源流的不斷涌現、政策源流的不斷豐富和政治源流的不斷發展而趨于完善和成熟。

4 我國青少年體育健康促進政策的優化路徑

我國青少年體育健康促進政策的制定及變遷是一個漸進的過程,伴隨著政策建議的軟化、政策企業家的推動、三條源流的匯合以及政策之窗的開啟。站在新的歷史方位上,我國青少年體育健康促進政策變遷的動力機制仍需不斷地完善和優化以適應和保障新時代青少年體育健康促進體系發展的需要。

4.1 宏觀規劃層面:堅持政治溪流的主導地位,優化青少年健康問題治理環境

在我國政治語境下,政治源流位居青少年體育健康促進政策形成和變遷的核心和主導地位,為我國深化青少年體育健康促進政策改革提供基本動力和可靠保障。應在遵循國家改革理念和發展戰略的基礎上,及時回應問題和政策源流,優化青少年健康問題治理環境。第一,深化領導人重要論述和決策的落實與部署,推進我國青少年體育健康促進體系和治理能力現代化。我國青少年體育健康促進相關政策制定及決策者應不斷提升自身的政治意識和素養,在貫徹習近平總書記重要論述,領會黨中央、國務院深化青少年體育健康促進重大決策部署的基礎上,積極回應“推進我國治理體系和治理能力現代化”的深化改革總目標,立足于健康中國、體育強國、全民健身等國家發展戰略,積極探索行之有效、行穩致遠的政策方案,切實推進我國青少年健康促進政策體系的現代化發展,使其繪出新愿景、邁向新征程、回應新期待。第二,國民情緒和公共輿論對青少年體育健康促進政策也具有重要的影響作用,應通過新華社、《人民日報》、學習強國等主流媒體以及網絡平臺推動公眾形成合理的政策理解和認識,有效引導國民情緒和社會輿論導向,營造青少年體育健康促進政策貫徹落實的適宜社會群眾氛圍。第三,發揮“吸納——輻射”強化中央和地方政府的互動作用[25],中央政府可以整合上海等地關于青少年體育健康促進優秀方案以及吸納江蘇、山東等《學生體質健康促進條例》的先進經驗,并通過權威性的行政指令進行各省份落實,以實現政策方案的全面鋪開,地方政府也可以采用“先試點,后推廣”的模式,為青少年體育健康促進政策的不斷完善提供實踐經驗與反饋。

4.2 中觀調控層面:強化政策原湯的輔助功能,形成與共同體的良性互動機制

雖然青少年體育健康促進政策議程更多受到問題源流和政治源流的影響,但政策源流則推動并產生了備選方案、政策建議以及解決辦法,以適應不斷變化的問題及政治需求,并有效提升政策的科學性、合理性和公平性,成為開啟政策之窗的關鍵要素之一。第一,搭建青少年體育健康促進方案交流平臺,加速政策建議在原湯中的“軟化”過程。一是強化思想幸存的標準,提升政策建議的質量與吸納效率。在政策共同體中政策建議或備選方案的產生及發展類似于生物自然選擇過程,結合我國青少年體育健康促進的具體國情強化幸存標準,以保障政策建議兼具技術可行性和價值可接受性。二是關注政策原湯中的“浪頭效應”,加速政策之窗的開啟,形成與政策共同體的良性互動。正如羅伯特·阿克塞爾羅德所言:“一項政策建議被討論得越多,它就越受到重視。”應進一步拓寬我國青少年體育健康促進政策建議的反饋渠道和平臺,促使更多的學者、教師等公民參與到政策的制定和討論中,既有利于促進政策制定的科學化和民主化,還可以加深公民對政策的理解,減少政策落實中的阻力。第二,注重國際青少年體育健康促進政策的外溢效應,為我國青少年體育健康促進政策改革深化提供國際視野與經驗。基于社會生態環境促進青少年體育健康一直是國際上相關政策的側重點,如芬蘭的“學校運動計劃”強調加強體育環境和氛圍建設,通過多方聯動以實施綜合性體育健康促進行動[26]。美國的《國家青少年體育戰略》以及《加拿大體育政策(2002—2012)》均提供了構建青少年體育健康促進支持性生態環境的政策深化改革新思路。

4.3 微觀實踐層面:緊扣問題源流的先導導向,持續關注健康問題與政策矛盾

亟待解決的青少年健康問題和焦點事件始終是我國青少年體育健康促進政策出臺及變遷的核心動力。當前我國已逐漸步入社會改革的“深水區”,問題源流作為政治源流的重要補充,對青少年體育健康促進體系和政策的不斷發展和完善具有重要意義。政策決策及制定者應樹立“問題意識”,持續關注青少年健康問題以及政策矛盾。首先,提升青少年體育健康促進政策領域的“問題能見度”。一方面,應完善青少年體育健康促進監測體系,將青少年健康測試覆蓋體質、心理、社會適應、膳食營養全方位、多領域,并通過定期或不定期的測試提升青少年健康問題的透明度。另一方面,應加強頂層設計完善監管和評估機制,體現“黨政同責”要求,使各級黨委承擔起青少年體育健康促進的領導責任,以有效遏制部分官員及校長為提升自身政績,弄虛作假以掩蓋政策執行或青少年健康測試中暴露出的問題。其次,重視焦點事件及關鍵指標的“催化”作用,格斯頓認為:“某一重要的事件就是一種觸發機制,該事件會把日常的問題轉化為一種普遍性的、負面的反饋。公眾的反饋將成為公共問題的基礎,由此進入政策議程”[27]。“小眼鏡”“小胖墩”以及學生體測猝死等關鍵指標的變化和焦點事件的爆發均引起了公眾的高度關注,促使中央7號等重要政策的形成。政策企業家可以充分發揮焦點事件的“催化”作用,以推動青少年體育健康促進政策的出臺及變遷。最后,持續反饋青少年體育健康促進政策的矛盾與危機,針對政策貫徹落實構建評估體系及標準,采用PMC指數、PSM模型以及DID模型等評估工具及方法對青少年體育健康促進政策的成效進行量化評估,持續關注和收集政策落實的阻塞因素、執行偏差等反饋信息,及時有針對性地進行調整和整改,以推動政策效益的最大化。

5 結 語

青少年體育健康促進政策既是我國青少年體育和健康權益的有力保障,也是我國青少年體育健康促進思想及理念的集中反映。我國青少年體育健康促進政策自新中國成立伊始經過站起來、富起來、強起來階段發展,呈現出不同特點并趨于系統化、科學化和立體化。隨著中國特色社會主義發展進入新時代,應深度把握“三流耦合”在我國青少年體育健康促進政策生成、演變和改進中的動力機制及作用,以推動我國青少年體育健康促進政策體系的改革深化和臻善發展。

參考文獻:

[1]王立偉,曹衛東.中國青少年體育發展報告(2018)[M].北京:社會科學文獻出版社,2020:1-3.

[2]張卓,張繁.新中國成立以來青少年體育健康促進政策回顧與展望[J].西安體育學院學報,2022,39(3):355-365.

[3]郇昌店,楊濤.新中國青少年體質健康政策的演進歷程、邏輯轉變和優化方向[J].成都體育學院學報,2023,49(1):104-110.

[4]蔣紀平,張義兵,滿其峰.終身教育立法的“政策之窗”何以開啟?——多源流理論視域下我國政策的走向[J/OL].重慶高教研究:1-11[2023-04-01].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1028.g4.20221204.2331.001.html

[5]徐東波.新高考改革政策議程設置分析——基于多源流理論視角[J].教育與經濟,2021,37(1):89-96.

[6]約翰·W·金登.議程、備選方案與公共政策[M].北京:人民大學出版社,2017:82-84.

[7]高曉峰.我國學校體育政策變遷與啟示[J].體育文化導刊,2019(8):30-37.

[8]楊玲,王天文,楊瓊.基于多源流理論的“興奮劑入刑”政策議程與效應[J].上海體育學院學報,2021,45(12):25-34,49.

[9]呂武.改革開放以來我國學前教育政策嬗變的動力變遷及其優化路徑——基于多源流理論的考察[J].現代教育管理,2018,335(2):45-50.

[10]保羅·A·薩巴蒂爾.政策過程理論[M].上海:生活·讀書·新知三聯書店,2004:93-94.

[11]吳光蕓,劉潞,李嘉薇.基于多源流理論的“體教融合”政策議程設置分析[J].教育學術月刊,2021,347(6):39-45,53.

[12]王文龍,崔佳琦,邢金明,等.多源流理論視域下我國體教融合政策的變遷動力與優化路徑[J].體育學研究,2021,35(5):80-88.

[13]李愛群,呂萬剛,王志強,等.中國式現代化視域下體育強國建設助推中華民族偉大復興的道路探索——“貫徹落實二十大精神,探索中國式現代化體育新道路”論壇述評[J].武漢體育學院學報,2022,56(11):5-12.

[14]國家體委政策研究室.體育文件選編(1949-1981)[M].北京:人民體育出版社,1982:269-271.

[15]中華人民共和國體育運動委員會.中華人民共和國體育運動文件匯編(2)[M].北京:人民體育出版社,1957:80-84.

[16]課程教材研究所. 20世紀中國中小學課程標準·教學大綱匯編:體育卷[M].北京:人民教育出版社,2001:459-519.

[17]邵天逸,王倩,吳勉,等.體質教育思想脈絡梳理、問題廓清與價值確認[J].體育學刊,2023,30(1):7-13.

[18]廖上蘭,劉桂海.“培養什么人”:學校體育改革的理性思考與價值重構——基于我國宏觀教育目標演進考察[J].天津體育學院學報,2021,36(2):151-158.

[19]曲宗湖.新中國成立70周年學校體育的回顧與展望[J].中國學校體育,2019,312(10):6-9.

[20]毛振明,丁天翠,藺曉雨.新時代加強與改進中國學校體育的目標與策略——對2007年以來7個關于學校體育工作重要文件的分析與比較[J].北京體育大學學報,2021,44(9):2-12.

[21]中共中央文獻研究室.建國以來重要文獻選編 第十八冊[M].北京:中央文獻出版社,2011:470-478.

[22]侯軍毅,王薈,王華倬.我國青少年體育政策變遷研究(1949—2021)——基于多源流理論視角[J].天津體育學院學報,2022,37(2):145-151,159.

[23]劉季平.減輕學生體力負擔,爭取改善學生健康情況[N].人民日報,1951-02-28(3).

[24]楊國慶.中國體教融合推進的現實困境與應對策略[J].成都體育學院學報,2021,47(1):1-6.

[25]周望.如何“先試先行”?——央地互動視角下的政策試點啟動機制[J].北京行政學院學報,2013,87(5):20-24.

[26]楊燕國,汪曉贊,孔琳.借鑒與紓解:芬蘭“學校運動計劃”的特征及啟示[J].成都體育學院學報,2022,48(3):113-120.

[27]拉雷·N·格斯頓. 公共政策的制定——程序和原理[M].朱子文譯.重慶:重慶出版社,2001:23.

[28]劉依兵,許婕.運動干預對4~6歲在園兒童體質健康水平的影響評估——基于一所幼兒園對照試驗分析[J].南京體育學院學報,2019,18(1):46-53.

[29]李海鵬,郭芙茉.學生體質健康抽測排名背后身體素質單項指標貢獻系數的研究[J].南京體育學院學報,2019,18(10):39-43.

[30]趙西英.基于體質健康促進理念的體育校本課程開發研究[J].南京體育學院學報,2020,19(3):54-59.

[31]鄭繼超,高鋒,董翠香.回顧與展望:揚州會議40年青少年學生體質健康促進研究述評[J].南京體育學院學報,2020,19(7):45-54.