基于“互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與創(chuàng)新”的跨學(xué)科主題活動(dòng)設(shè)計(jì)

作者簡(jiǎn)介:廉飛,大連市第八十中學(xué)教育集團(tuán)高級(jí)教師。

摘要:《義務(wù)教育課程方案(2022年版)》要求各學(xué)科設(shè)立跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)活動(dòng),加強(qiáng)學(xué)科間的相互關(guān)聯(lián)。信息科技教師精選活動(dòng)主題,設(shè)計(jì)切實(shí)可行的活動(dòng)方案,引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行深入研究,有助于培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)科核心素養(yǎng),實(shí)現(xiàn)學(xué)科育人價(jià)值。

關(guān)鍵詞:跨學(xué)科;主題學(xué)習(xí)活動(dòng);互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用

《義務(wù)教育信息科技課程標(biāo)準(zhǔn)(2022 年版)》(以下通稱“新課標(biāo)”)的印發(fā),首次將信息科技課程列為國(guó)家課程。新課標(biāo)指出,信息科技課程應(yīng)“面向數(shù)字時(shí)代經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和文化發(fā)展要求,吸納國(guó)內(nèi)外信息科技的前沿成果,基于數(shù)字素養(yǎng)與技能培育要求,遴選課程內(nèi)容。從信息科技實(shí)踐應(yīng)用出發(fā),注重幫助學(xué)生理解基本概念和基本原理,引導(dǎo)學(xué)生認(rèn)識(shí)信息科技對(duì)人類社會(huì)的貢獻(xiàn)與挑戰(zhàn),提升學(xué)生知識(shí)遷移能力和學(xué)科思維水平,體現(xiàn)‘科’與‘技’并重。”

跨學(xué)科主題教學(xué)在幫助學(xué)生進(jìn)行有效的意義建構(gòu)、訓(xùn)練高階思維、提高核心素養(yǎng)、促進(jìn)全面發(fā)展、強(qiáng)化課程的綜合性和實(shí)踐性、發(fā)揮課程協(xié)同育人功能等方面具有獨(dú)特價(jià)值。

一、跨學(xué)科主題活動(dòng)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)

主題活動(dòng)是指教師根據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)和教材內(nèi)容,確定活動(dòng)主題,設(shè)計(jì)切實(shí)可行的活動(dòng)方案,學(xué)生在教師指導(dǎo)下進(jìn)行的探究和實(shí)踐活動(dòng)。

主題活動(dòng)的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)一般包括:第一步,確定主題,主題的確定應(yīng)以課程標(biāo)準(zhǔn)和教材內(nèi)容為依據(jù),圍繞主題可以設(shè)計(jì)系列實(shí)踐活動(dòng);第二步,明確活動(dòng)目標(biāo),即在課程目標(biāo)的統(tǒng)領(lǐng)下細(xì)化各主題活動(dòng)的目標(biāo);第三步,說(shuō)明活動(dòng)條件,即列出開(kāi)展活動(dòng)所需的基本條件,如材料、工具、儀器等;第四步,設(shè)計(jì)活動(dòng)流程,流程應(yīng)條理清晰、簡(jiǎn)單易懂;第五步,設(shè)計(jì)評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)應(yīng)具體、可操作。

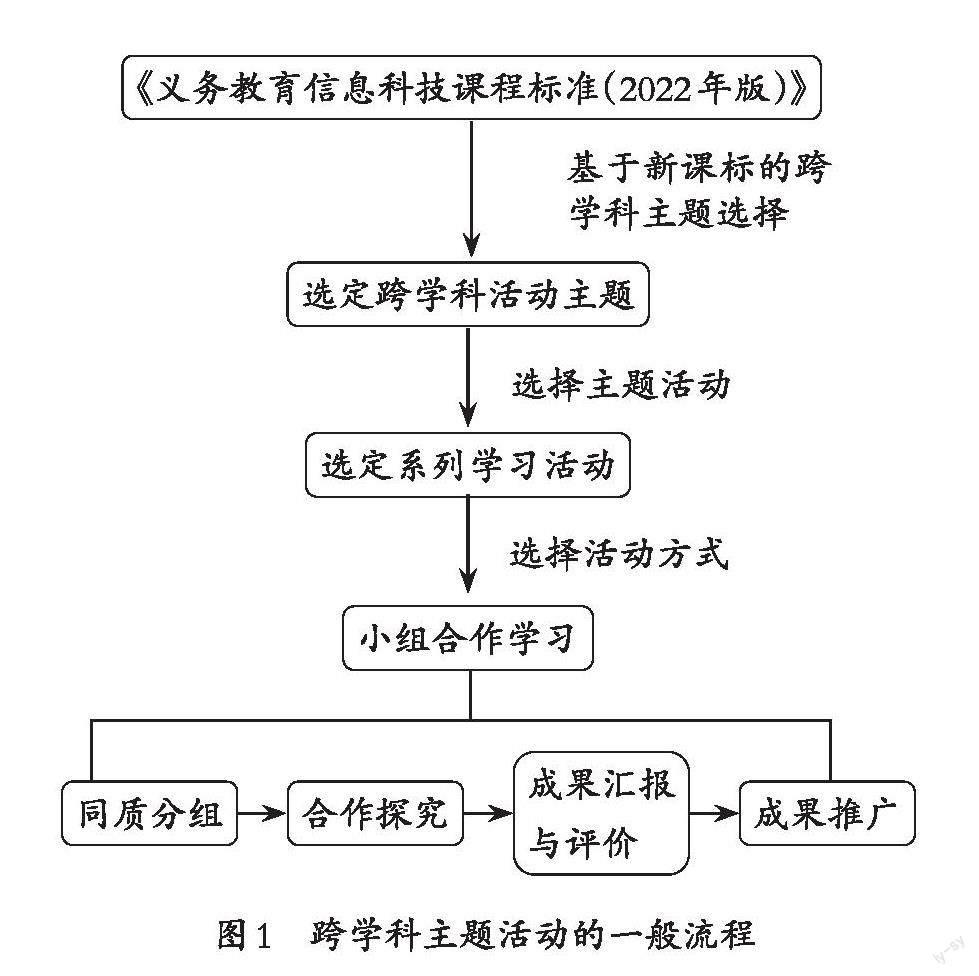

二、跨學(xué)科主題活動(dòng)設(shè)計(jì)流程

一般來(lái)說(shuō),跨學(xué)科主題活動(dòng)主要以小組合作的形式進(jìn)行活動(dòng)探究。由各個(gè)小組在班級(jí)匯報(bào)研究成果,讓學(xué)生跨學(xué)科思考,形成綜合思維與創(chuàng)新意識(shí),并向全校推廣活動(dòng)。基于主題活動(dòng)的初衷,信息科技跨學(xué)科主題活動(dòng)的一般流程見(jiàn)下頁(yè)圖1。

三、跨學(xué)科主題活動(dòng)設(shè)計(jì)案例

(一)活動(dòng)內(nèi)容

本次跨學(xué)科主題活動(dòng)設(shè)計(jì)來(lái)源于信息科技第四學(xué)段7至9年級(jí)第1模塊“互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與創(chuàng)新”。主題確認(rèn)為“向同學(xué)介紹我的未來(lái)家”。筆者結(jié)合中學(xué)生對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能的強(qiáng)烈興趣和想動(dòng)手設(shè)計(jì)自己的小家這一興趣點(diǎn),融入美術(shù)鑒賞能力與想象能力,使學(xué)生加深對(duì)互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)新技術(shù)本質(zhì)的認(rèn)識(shí),初步具備利用互聯(lián)網(wǎng)解決學(xué)習(xí)和生活中各種問(wèn)題的能力,打造創(chuàng)意型信息科技課堂。

(二)活動(dòng)目標(biāo)

信息意識(shí):學(xué)生通過(guò)觀看視頻,感知其中的信息,構(gòu)建出自己的呈現(xiàn)內(nèi)容與方式;通過(guò)交流與分享信息,開(kāi)展協(xié)同合作;合理利用信息尋找有效的數(shù)字平臺(tái),實(shí)現(xiàn)作品的呈現(xiàn);具備判斷數(shù)據(jù)安全的意識(shí)和保護(hù)隱私的意識(shí)。

計(jì)算思維:學(xué)生在“感知—分解—重組—優(yōu)化”的思維活動(dòng)過(guò)程中,形成解決問(wèn)題的方案,初步嘗試應(yīng)用信息科技的思維方法解決問(wèn)題,總結(jié)方法,反思和優(yōu)化,并將其遷移到其他問(wèn)題的解決之中。

數(shù)字化學(xué)習(xí)與創(chuàng)新:學(xué)生根據(jù)任務(wù)需要,利用信息科技獲取、加工、交流資源,在自主學(xué)習(xí)和合作探究中高效、創(chuàng)新地解決問(wèn)題;部分學(xué)生根據(jù)任務(wù)需要,選用合適的數(shù)字設(shè)備、平臺(tái)開(kāi)展探究性學(xué)習(xí),積極主動(dòng)地解決問(wèn)題。

信息社會(huì)責(zé)任:學(xué)生在學(xué)習(xí)過(guò)程中,有保護(hù)自我和保護(hù)他人的意識(shí);在共享信息和資源的過(guò)程中,尊重他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán);在團(tuán)隊(duì)合作過(guò)程中,樂(lè)于幫助他人開(kāi)展信息活動(dòng)。

(三)學(xué)情分析

本課的授課對(duì)象是七年級(jí)的學(xué)生,他們思維活躍、想象力豐富。隨著人工智能的發(fā)展,智能家居的應(yīng)用也很廣泛。學(xué)生已經(jīng)可以主動(dòng)獲取、篩選和分析信息,并用可視化方式呈現(xiàn)信息,部分學(xué)生可以綜合運(yùn)用不同媒介和社交媒體來(lái)描述創(chuàng)作過(guò)程,在反思與交流過(guò)程中,對(duì)學(xué)習(xí)作品進(jìn)行完善、創(chuàng)新與推廣。

(四)活動(dòng)過(guò)程

本次跨學(xué)科主題活動(dòng)共分為三個(gè)課時(shí)進(jìn)行。

1.第一課時(shí):構(gòu)想未來(lái)家

【多媒體互動(dòng),引入課題】

教師活動(dòng):播放視頻1《介紹我的家》并提問(wèn),視頻中是如何介紹這個(gè)家的?隨著人工智能的發(fā)展,未來(lái)的家會(huì)是什么樣子?播放視頻2《未來(lái)的住宅》并提問(wèn),你理想中的未來(lái)家是什么樣的?

學(xué)生活動(dòng):觀看視頻;說(shuō)出感受;思考問(wèn)題;回答問(wèn)題;明確活動(dòng)任務(wù)。

設(shè)計(jì)意圖:教師通過(guò)視頻1啟發(fā)學(xué)生思考應(yīng)該通過(guò)哪種方式去介紹自己的家。視頻2讓學(xué)生了解智能家居在未來(lái)家庭中的應(yīng)用,激發(fā)學(xué)生的設(shè)計(jì)興趣。

【感受場(chǎng)景,分析特征】

教師活動(dòng):教師拋出問(wèn)題,如果讓你設(shè)計(jì)并介紹自己的未來(lái)家,你想如何設(shè)計(jì)?(引導(dǎo)學(xué)生結(jié)合美術(shù)課上所學(xué)的布置理想家居相關(guān)知識(shí))你想介紹哪些內(nèi)容?需要哪些素材?請(qǐng)用思維導(dǎo)圖的形式展示。教師出示《作品評(píng)價(jià)表》和《活動(dòng)評(píng)價(jià)表》。

學(xué)生活動(dòng):首先,繪制自己的思維導(dǎo)圖,標(biāo)注需要用到的素材類別;其次,向同學(xué)分享自己的思維導(dǎo)圖,說(shuō)出自己設(shè)計(jì)思路的特別之處;最后,仔細(xì)閱讀評(píng)價(jià)表,明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

設(shè)計(jì)意圖:教師引導(dǎo)學(xué)生用思維導(dǎo)圖的方式整理自己的思路(學(xué)生在傾聽(tīng)時(shí)可以對(duì)自己的想法進(jìn)行補(bǔ)充和改進(jìn))。

【同質(zhì)分組,合作創(chuàng)作】

教師活動(dòng):組織學(xué)生依照自己的思維方式找到志同道合的隊(duì)友,共同完成本組的思維導(dǎo)圖。

學(xué)生活動(dòng):組內(nèi)分工合作,共同完成本組思維導(dǎo)圖,確定所需素材及展示形式;課后自行開(kāi)展素材的整理工作和展示形式的自主學(xué)習(xí)。

設(shè)計(jì)意圖:學(xué)生合作學(xué)習(xí),取長(zhǎng)補(bǔ)短,根據(jù)各自的特點(diǎn)分配不同的任務(wù),運(yùn)用集體智慧將任務(wù)完成。

2.第二課時(shí):設(shè)計(jì)未來(lái)家

【整理素材,選擇媒介】

教師活動(dòng):首先,組織學(xué)生探索相關(guān)軟件;其次,組織學(xué)生將本組素材整理歸類(包括文字類、圖片類、視頻類等);再次,對(duì)媒介使用遇到困難的學(xué)生進(jìn)行指導(dǎo)和幫助;最后,提前準(zhǔn)備好相關(guān)的媒介微課,提供給有需要的小組。

學(xué)生活動(dòng):首先,運(yùn)用相關(guān)軟件設(shè)計(jì)自己的未來(lái)家,并生成效果圖;其次,將本組素材整理歸類留待備用;最后,組內(nèi)選取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行作品的展示。

設(shè)計(jì)意圖:引導(dǎo)學(xué)生根據(jù)選取的媒介,動(dòng)手制作本組的作品。

【作品投票】

教師活動(dòng):將每組作品收集好,排好號(hào)碼,做好投票準(zhǔn)備。

學(xué)生活動(dòng):上交本組作品,從美術(shù)設(shè)計(jì)新穎度、美觀程度、實(shí)用程度、適用范圍等方面對(duì)其他小組的作品進(jìn)行投票及評(píng)價(jià)。

設(shè)計(jì)意圖:為后續(xù)的作品評(píng)價(jià)做好準(zhǔn)備。

3.第三課時(shí):分享未來(lái)家

【成果匯報(bào)與評(píng)價(jià),總結(jié)歸納】

教師活動(dòng):首先,根據(jù)投票結(jié)果,選出優(yōu)秀作品,讓優(yōu)秀小組匯報(bào)成果;其次,讓每個(gè)優(yōu)秀小組自行闡述自己的作品有什么創(chuàng)新之處,獲得高流量的密碼是什么;再次,根據(jù)評(píng)價(jià)表進(jìn)行打分。

學(xué)生活動(dòng):欣賞作品,思考問(wèn)題;優(yōu)秀小組匯報(bào)成果(包括主題、內(nèi)容、過(guò)程、功能、技術(shù)等方面)。

設(shè)計(jì)意圖:學(xué)生參考優(yōu)秀作品的獨(dú)特之處,為修改本組的作品做準(zhǔn)備。

【完善作品】

教師活動(dòng):引導(dǎo)學(xué)生對(duì)作品進(jìn)行修改,取人之長(zhǎng),完善作品。

學(xué)生活動(dòng):上交作品,整理作品說(shuō)明。

設(shè)計(jì)意圖:取長(zhǎng)補(bǔ)短,完成最終作品

【總結(jié)歸納】

教師活動(dòng):對(duì)本單元的跨學(xué)科內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)。

學(xué)生活動(dòng):學(xué)生綜合運(yùn)用各學(xué)科知識(shí),同時(shí)使用各類學(xué)科技能。

設(shè)計(jì)意圖:總結(jié)歸納。

四、跨學(xué)科主題活動(dòng)的評(píng)價(jià)

新課標(biāo)指出,過(guò)程性評(píng)價(jià)的主要目的是提升學(xué)生對(duì)自我的認(rèn)識(shí),促進(jìn)學(xué)生的學(xué)習(xí),改進(jìn)教師教學(xué)和優(yōu)化教學(xué)環(huán)境。評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括學(xué)生學(xué)習(xí)態(tài)度、學(xué)習(xí)參與程度、學(xué)習(xí)內(nèi)容掌握程度、學(xué)習(xí)能力和認(rèn)知能力的發(fā)展等方面。因此,過(guò)程性評(píng)價(jià)應(yīng)遵循以下原則:評(píng)價(jià)情境應(yīng)體現(xiàn)真實(shí)性;評(píng)價(jià)主體應(yīng)體現(xiàn)多元化;評(píng)價(jià)方式應(yīng)體現(xiàn)多樣性;評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)全面性;評(píng)價(jià)反饋應(yīng)體現(xiàn)指導(dǎo)性。

熊璋教授指出,評(píng)價(jià)的出發(fā)點(diǎn)是學(xué)生的素養(yǎng)表現(xiàn),就是學(xué)生通過(guò)學(xué)習(xí)有沒(méi)有在信息意識(shí)、計(jì)算思維、數(shù)字化學(xué)習(xí)與創(chuàng)新、信息社會(huì)責(zé)任這四個(gè)維度上達(dá)到學(xué)段目標(biāo)。這種以素養(yǎng)為核心、為導(dǎo)向的學(xué)業(yè)成就評(píng)價(jià),一定會(huì)特別關(guān)注過(guò)程性評(píng)價(jià)。關(guān)注過(guò)程,這也是信息科技學(xué)科的特點(diǎn)。過(guò)程性評(píng)價(jià)一方面要求學(xué)生自我評(píng)價(jià),提升自我認(rèn)識(shí),實(shí)現(xiàn)自主學(xué)習(xí);另一方面,要求教師也進(jìn)行自我評(píng)價(jià),提升自我認(rèn)識(shí),不斷改進(jìn)優(yōu)化教學(xué)過(guò)程和教學(xué)環(huán)境,讓信息科技課程教學(xué)從教師、學(xué)生的角度都能不斷進(jìn)步。

參考文獻(xiàn):

[1]邢星.信息科技是一門全新的課程:訪義務(wù)教育信息科技課程標(biāo)準(zhǔn)研制組組長(zhǎng)熊璋[J].人民教育,2022(7).

[2]趙春芝.項(xiàng)目教學(xué)實(shí)踐研究[M].沈陽(yáng):遼寧教育電子音像出版社,2021.

(責(zé)任編輯:趙靜璇)