基于可視化知識圖譜的中醫學專業人才培養研究熱點與前沿分析

馬 威,莫雪妮,鄭光珊,翟 陽,

(1.廣西中醫藥大學,南寧 530200; 2.廣西國際壯醫醫院,南寧 530000)

0 引言

中醫專業人才的培養目標是培養具有系統中醫文化知識、良好人文素養、豐富中醫專業知識、較強中醫專業實踐能力的人才[1]。中醫對國家衛生事業的貢獻仍需進一步提升,既有社會、政策等方面的原因,也與中醫人才的培養密切相關[2]。如何提升中醫院校的人才培養質量,提高中醫專業畢業生在醫療市場的競爭能力, 始終是中醫藥院校人才培養模式改革的熱點與重點問題[3]。

為更好地把握中醫專業教育的發展規律,探究其發展軌跡,運用 CiteSpace 6.1R3軟件對中國知網、維普、萬方等數據庫中有關中醫專業人才培養的文獻進行可視化分析與研究,分析中醫專業教育的發展現狀、研究熱點與研究前沿。

在知網、萬方、維普中文數據庫以“中醫專業培養 OR 中醫學專業培養 OR 中醫學人才專業培養 OR 中醫人才專業培養OR 中醫專業人才培養OR 中醫學專業人才培養”為主題詞進行檢索,檢索時間為2003年1月—2023年7月。

初步篩選得到中文文獻6287篇,將其導入Endnote X9文獻管理軟件,由2名研究者根據納入標準與排除標準對文獻進行篩選、去重,最終得到中文文獻1193篇。

將文獻數據導入CiteSpace 6.1R3軟件進行數據處理與分析,時間切片設置為1年,閾值根據需要進行設定。從發文量、發文期刊、高頻關鍵詞共現與聚類、突現詞等方面繪制知識圖譜進行分析。

1 發文情況

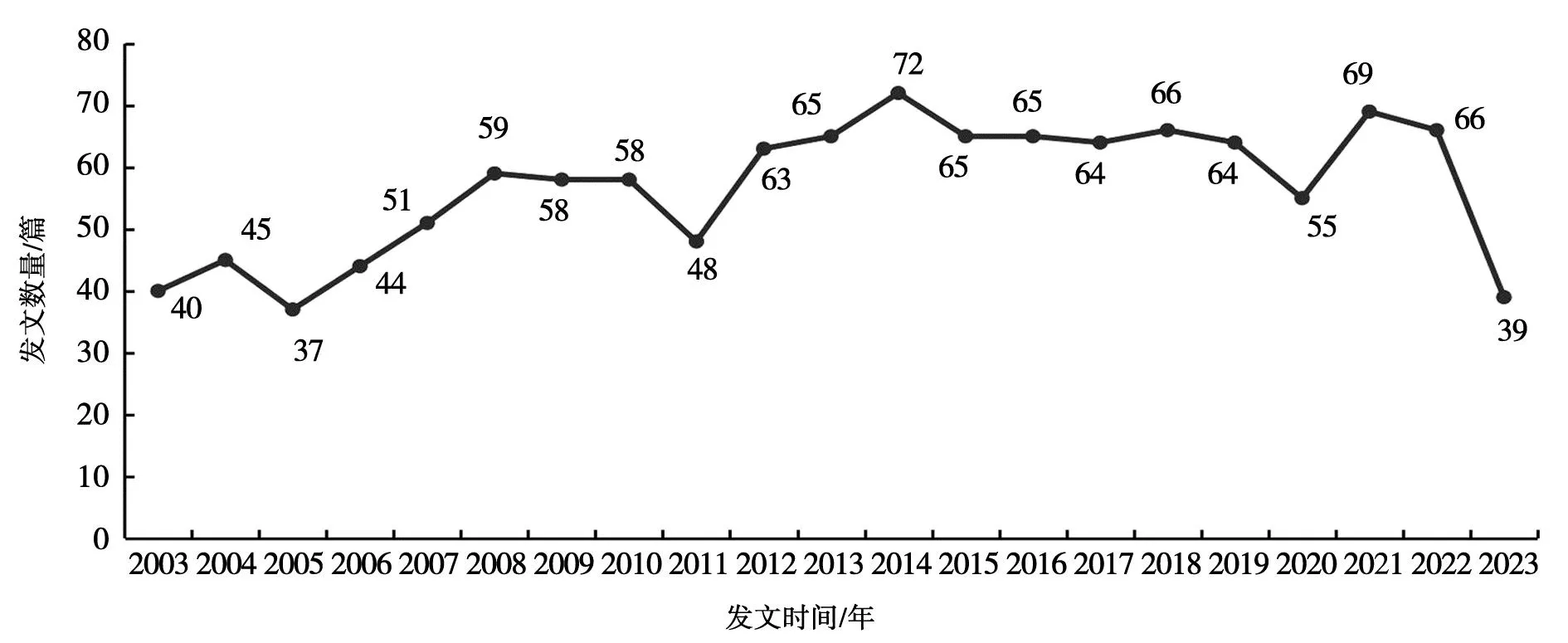

1.1 年發文量分布情況

發文量可體現某一領域的研究現狀,年發文量可大致預測該領域未來的研究趨勢。2003—2014年,中醫學專業人才培養方面的發文量從起步期達到高峰期。2015—2021年,相關發文量在波動中上升。整體而言,近20年我國中醫學專業人才培養相關論文發文量呈波動增長的趨勢,最高年發文量(72篇)與最低年發文量(37篇)相比增加了近1倍。詳見圖1。

圖1 中醫學專業人才培養領域年發文量變化趨勢Fig.1 Change trend of the annual number of published documents in Chinese medicine professional personnel training

1.2 發文機構情況

對發文機構進行共現圖譜分析,可直觀反映某一領域研究力量的分布及研究群體間的合作關系。相關機構共現圖譜節點數N=598個,連線數E=329條,網絡密度為0.0018,即598所研究機構間存在329條合作關系,說明我國中醫學專業人才培養研究領域機構間的合作較為分散,尚未形成廣泛聯系的機構合作網絡。詳見圖2。

圖2 中醫學專業人才培養領域研究機構共現圖譜Fig.2 Institutions co-occurrence atlas of Chinese medicine professional personnel training

從節點大小可以看出,發文量最多的機構為北京中醫藥大學、南京中醫藥大學、廣州中醫藥大學、長春中醫藥大學、山東中醫藥大學等,發文數量分別為113篇、99篇、98篇、89篇、85篇。其中北京中醫藥大學、南京中醫藥大學成立較早,故在中醫學人才培養領域的研究成果較多。

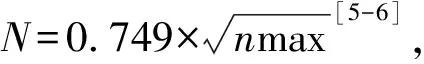

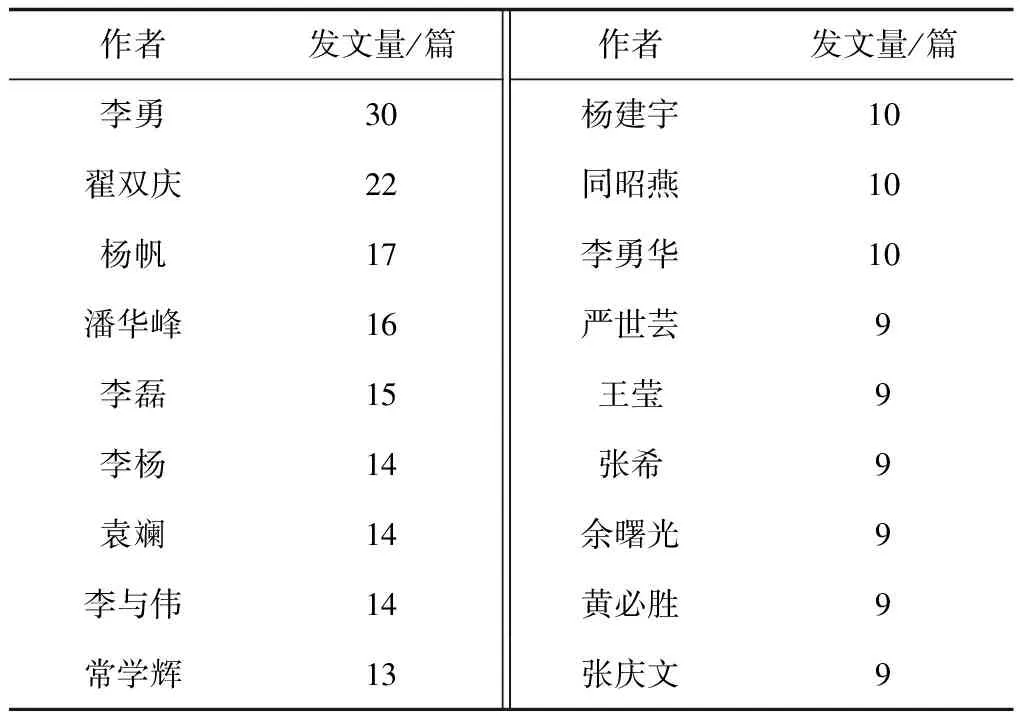

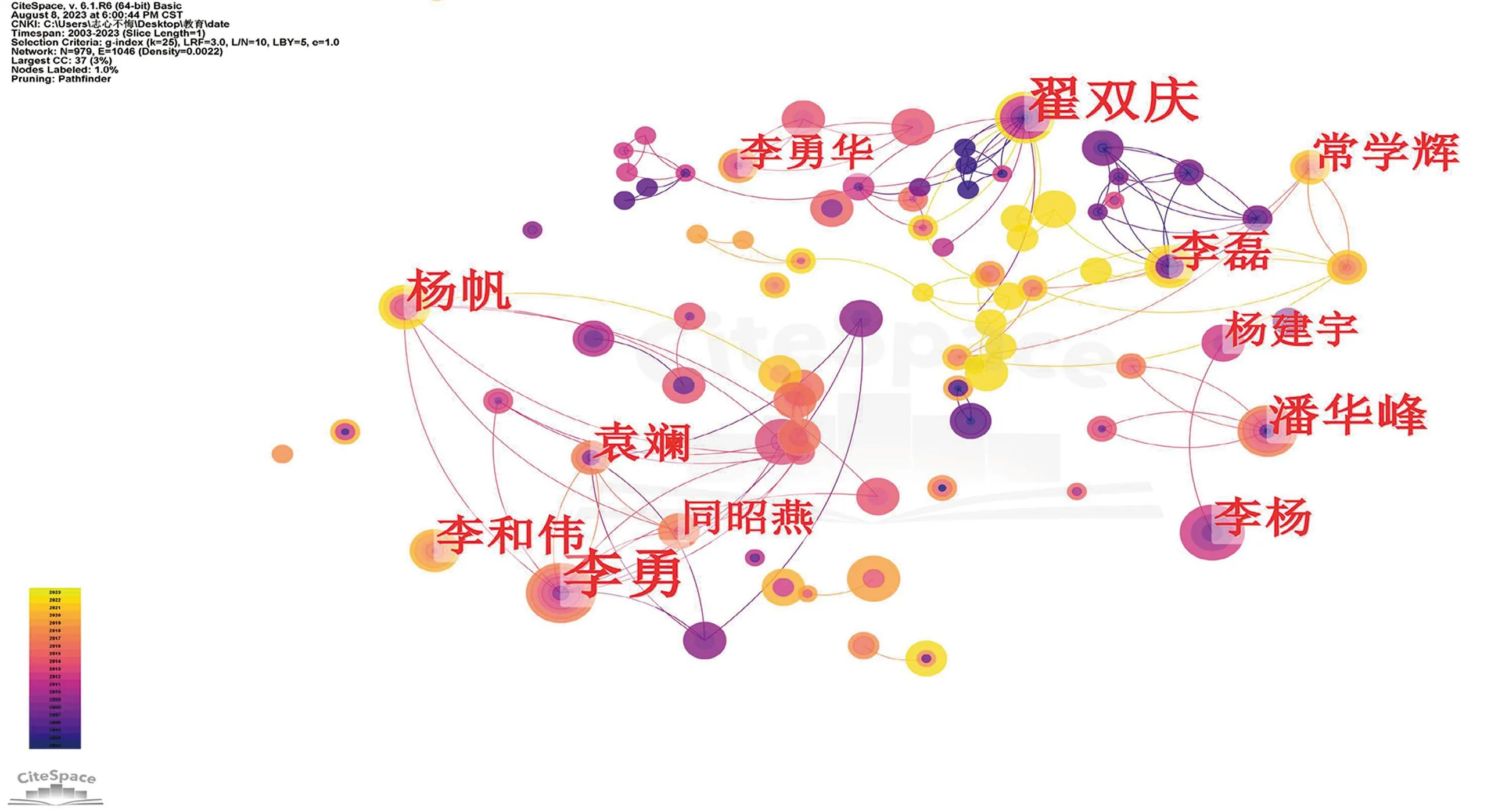

1.3 發文作者共現情況

表1 國內中醫學專業人才培養領域核心作者及其發文量Tab.1 Number of core authors and their publications of Chinese medicine professional training

運用CiteSpace 6.1R3生成作者合作網絡共現圖譜,有979個節點,1046條連線,網絡密度為0.0022,可見該研究領域未形成廣泛聯系的作者合作網絡,整體結構較為松散。在該領域高產作者中,形成了以李勇、楊帆、袁瀾、同昭燕為核心的研究團隊,但其他大部分作者間合作較為分散,多數為團隊間內部合作,跨機構的學術合作較少。詳見圖3。

圖3 中醫學專業人才培養領域作者共現圖譜Fig.3 Author co-occurrence atlas of Chinese medicine professional training

2 研究熱點分析

2.1 關鍵詞共現情況

使用CiteSpace 6.1R3軟件進行文獻關鍵詞共現分析,生成833個節點,2040條連線,網絡密度為0.0059。詳見圖4。

圖4 中醫學專業人才培養領域關鍵詞共現圖譜Fig.4 Keyword co-occurrence atlas of Chinese medicine professional training

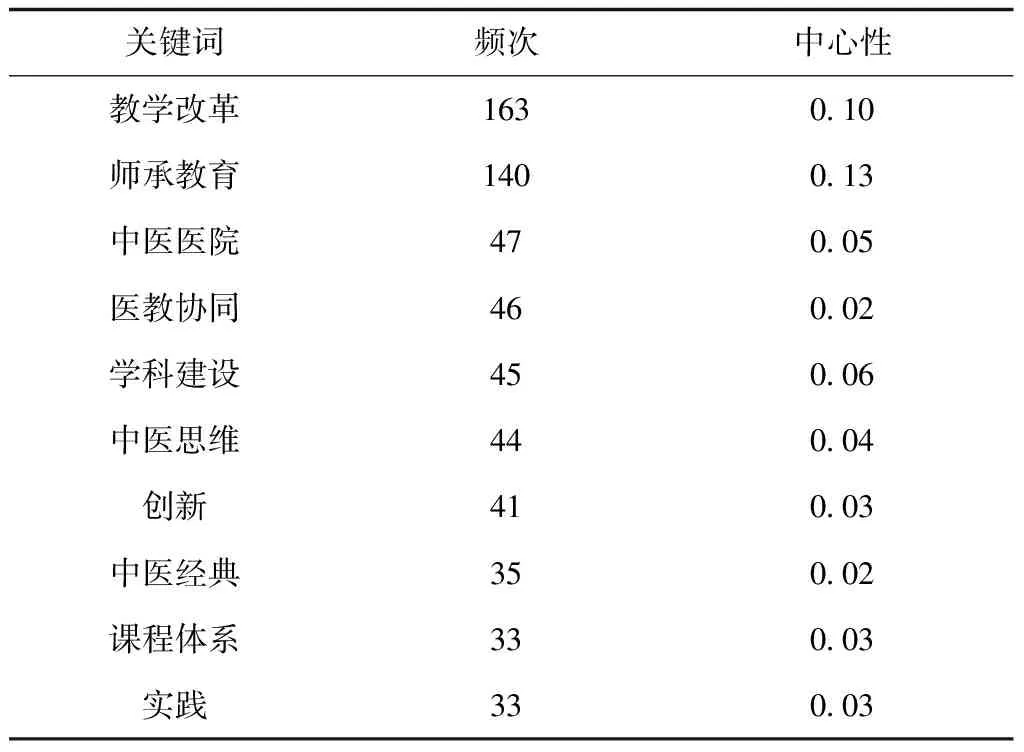

剔除與研究內容無關的關鍵詞,選取前10個出現頻次≥33的關鍵詞。詳見表2。

表2 中醫學專業人才培養領域的高頻關鍵詞Tab.2 High-frequency key words of Chinese medicine professional training

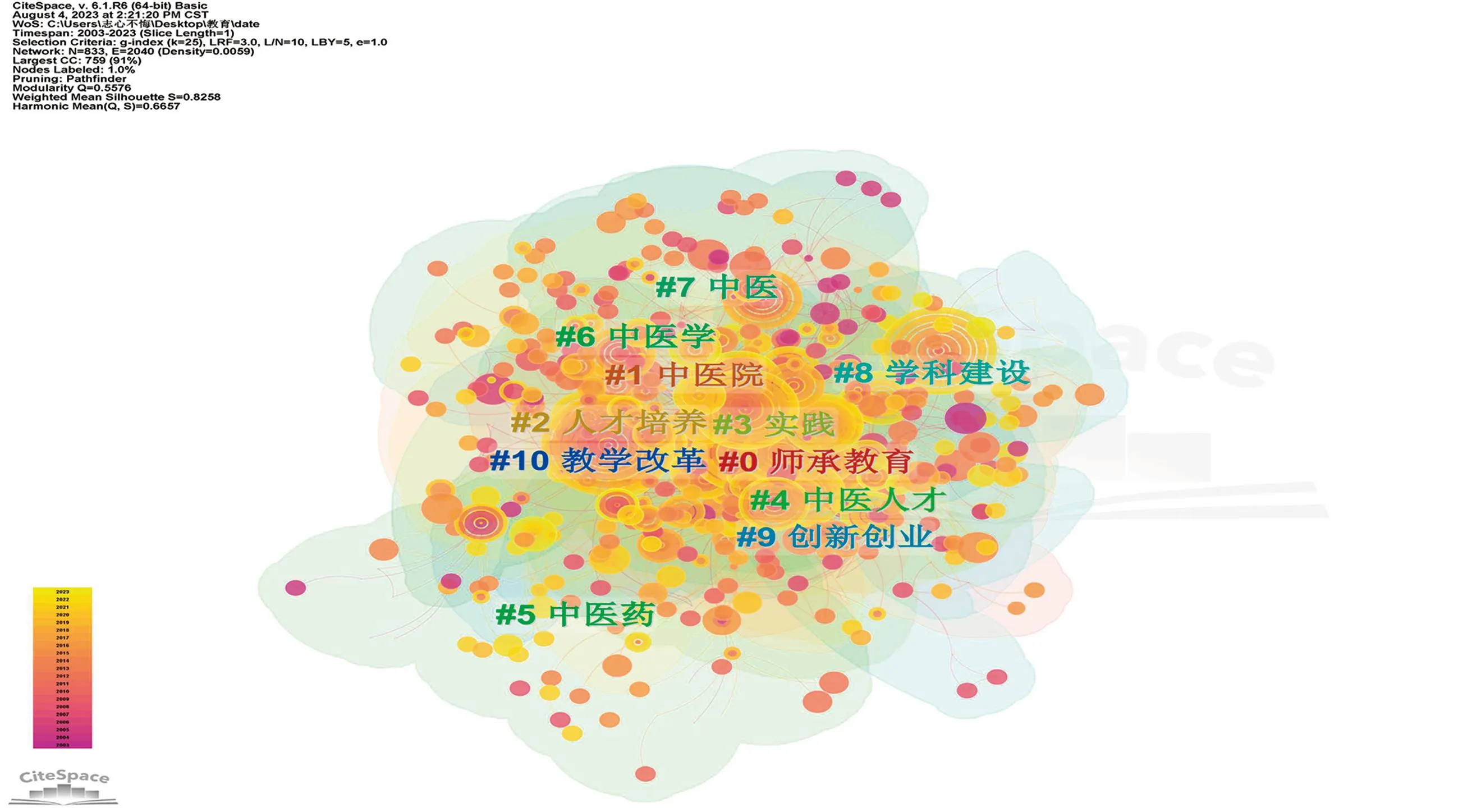

2.2 關鍵詞聚類情況

采用CiteSpace 6.1R3軟件對關鍵詞進行聚類分析,揭示該研究領域的主題分類。一般而言,聚類模塊化Q值>0.3代表聚類結構顯著,聚類平均輪廓值S值>0.7認為聚類的結果令人信服。采用LLR模式對關鍵詞進行標簽聚類,Q值=0.5576,S值=0.8258,聚類結果可供參考。詳見圖5。

圖5 中醫學專業人才培養領域的關鍵詞聚類圖譜Fig.5 Keyword clustering atlas of Chinese medicine professional training

2.3 關鍵詞突現情況

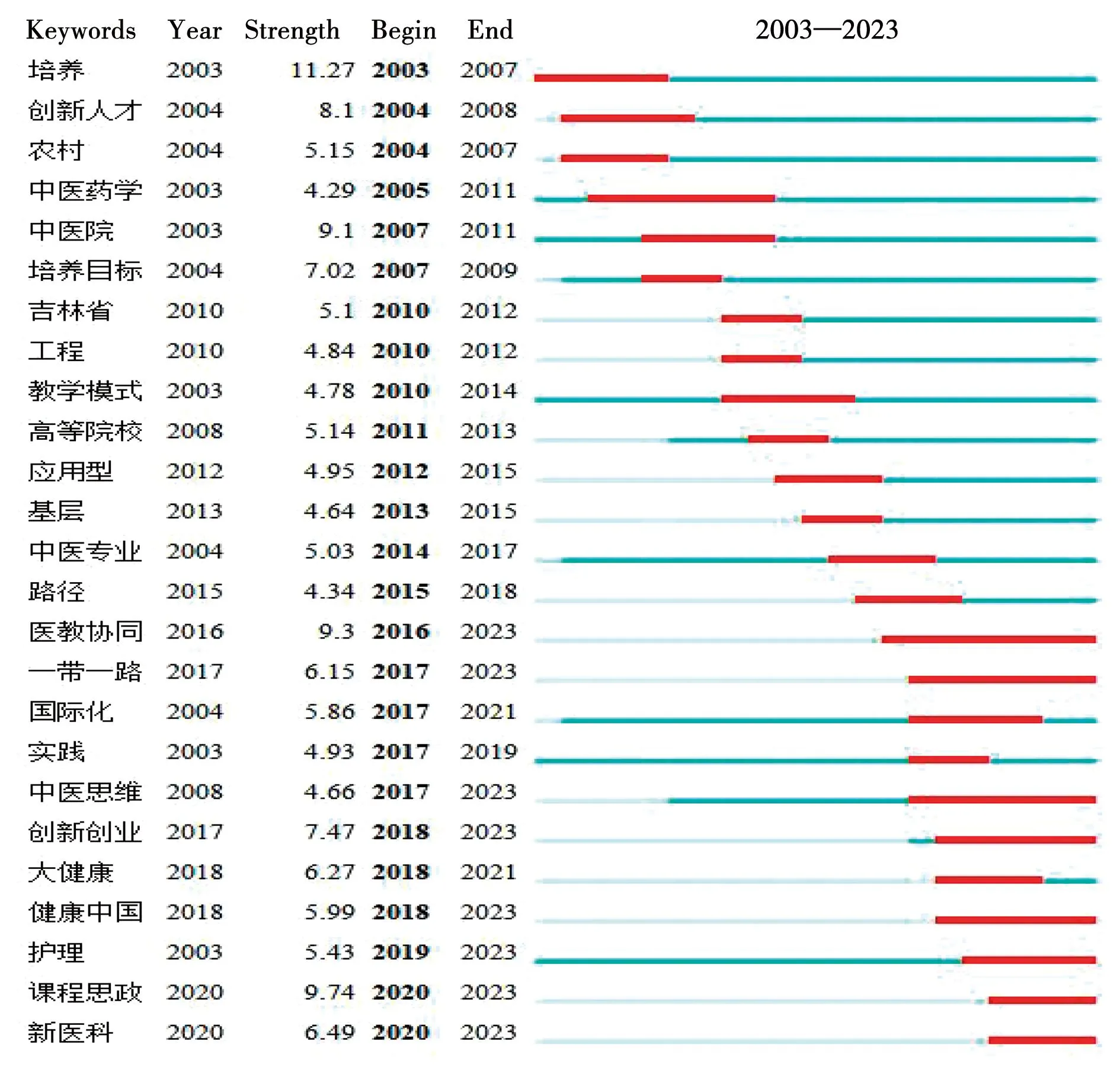

CiteSpace 6.1R3軟件的突現詞功能可反映關鍵詞在某一時間段內出現頻率的變化情況,常被用于探測某一學科不同時間階段的研究熱點及前沿[9]。該領域排名前25的突現關鍵詞,詳見圖6。

圖6 中醫學專業人才培養領域的關鍵詞突現圖譜Fig.6 Keyword emergency atlas of Chinese medicine professional training

從突現強度來看,“培養”是突現強度最大的關鍵詞(11.27),其次是“課程思政”(9.74)、“醫教協同”(9.31)、“中醫院”(9.1)、“創新人才”(8.1),表明這些方向是近20年來中醫學專業人才培養研究領域的熱點主題。

從研究的持續時間來看,“醫教協同”(2016—2023年)、“一帶一路”(2017—2023年)、“中醫思維”(2017—2023年)、“創新就業”(2018—2023年)、“健康中國”(2018—2023年)、“護理”(2019—2023年)、“課程思政”(2020—2023年)與“新醫科”(2020—2023年)突現的時間均持續到2023年,說明這些主題當前仍是國內的研究熱點。

3 結論

研究結果表明:

1)近20年間我國中醫學人才培養領域相關學術論文數量處于緩慢波動上升狀態。

2)中醫學專業人才培養的研究熱點集中在中醫學專業教學改革、師承教育、中醫醫院、醫教協同、學科建設、中醫思維等方面,這說明中醫學專業人才培養的重點在于實踐,無論是師承教育還是醫教協同,都顯示出臨床與教學相結合的特點。培養臨床實用型人才始終是中醫學專業教學的主要任務。

3)在2016—2023年的國內文獻中,“醫教協同”“一帶一路”“中醫思維”“創新就業”“健康中國”“護理”“課程思政”與“新醫科”相繼出現,代表該領域新興的研究方向與未來研究趨勢。如,新醫科是為適應新時代科技革命、生命科學、醫學與教育模式的發展;以認知、建模、優化為核心的醫學系統重構,是實施“健康中國”戰略的關鍵[10-11]。但對新醫科的理解,學者仍未達成共識,需通過學術爭論來推動。

總體而言,我國中醫專業教育雖然有所發展,但仍存在一些不平衡性與波動性。培養臨床實用型人才是中醫專業人才培養的重要目的,醫教協同實踐教學是其主要方式。同時,“新醫科”已成為當前學術研究的新熱點。未來中醫人才培養應與臨床實踐緊密結合,主動改革,強化師承教育,培養中醫思維,為我國醫藥行業培養具有實際應用價值的中醫人才。同時強化新醫科建設是“健康中國”的重大戰略舉措,需多學科交叉與創新,面向世界科技發展前沿,培養出既能適應時代要求又具有國際視野的優秀新醫科人才,為“健康中國”建設做出更大的貢獻。