綠鰭馬面鲀早繁生殖調控期間親魚性腺發育的組織學觀察

毛欣童,劉立明,王九龍,劉 琰,吳艷慶,姜宏利,徐文剛*

(1.煙臺大學海洋學院,山東 煙臺 264005;2.中國水產科學研究院東海水產研究所,上海 200090;3.煙臺普勝水產有限公司,山東 煙臺 264100)

綠鰭馬面鲀(Thamnaconusmodestus)隸屬鲀形目(Tetraodontiformes)、單角鲀科(Monacanthidae)、馬面鲀屬(Thamnaconus),廣泛分布于中國東海和黃渤海、韓國沿岸海域以及日本北海道等地[1-3],一般棲息于水深50~110 m、水溫10~28 °C的近海海域[4-5]。綠鰭馬面鲀體型側扁,頭部與馬面相似,且食用前需要將魚皮剝去,故又被稱為剝皮魚、象皮魚、面包魚、馬面魚、扒皮狼等[6-7]。綠鰭馬面鲀味道鮮美、營養豐富,具有較高的經濟價值[8],曾經是中國漁撈歷史上的大宗漁業產品,二十世紀七八十年代年捕撈量一度高達25×104t[9]。近年來,日益增長的市場需求導致綠鰭馬面鲀捕撈過度、自然資源量銳減。但隨著人工繁育技術的突破及人工養殖技術的提高,綠鰭馬面鲀已成為極具開發潛力且值得推廣的優良養殖品種。

為開展綠鰭馬面鲀自然資源的增殖放流、推動綠鰭馬面鲀養殖產業的可持續發展,近年來對其苗種繁育和人工養殖技術的研究日漸增多。目前已對綠鰭馬面鲀工廠化早繁苗種培育技術[10]及其早期生長發育與攝食特性[11]開展了研究。綠鰭馬面鲀親魚自然繁殖期較晚(山東沿海大概在5—6月),而北方沿海受冬季低溫影響期較長,常溫條件下培育親魚所獲的魚苗在當年達到商品規格的難度較大,因此可通過升溫手段對親魚進行生殖調控,延長其養殖生長期,則有望實現當年養成商品魚(體質量大于200 g)的目標。

目前,國內有關綠鰭馬面鲀繁殖生物學的研究主要集中于親魚性成熟規格[12]、CYP17-Ⅰ基因克隆[13]及其生長周期中性類固醇激素受體的表達[14]等,關于其生殖調控期性腺發育的研究尚未見報道。此外,綠鰭馬面鲀基于體表第二性征的性別二態性不明顯[15],難以通過魚體形態等外部特征來準確判別雌雄及性腺的發育階段。因此,本實驗以綠鰭馬面鲀親魚為研究對象,在早繁生殖調控期間,通過測量性腺生長指數,收集精巢和卵巢,觀察性腺外部形態特征和組織學切片,闡明綠鰭馬面鲀性腺發育的結構特征及其在繁殖周期的變化規律,以期進一步豐富綠鰭馬面鲀繁殖生物學的基礎資料,為其人工繁育和資源狀況評估提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗所用綠鰭馬面鲀親魚取自山東煙臺普勝水產有限公司,年齡約3~5齡。將綠鰭馬面鲀親魚飼養在水泥池中,為開放式流水養殖,鹽度為29~33,pH為 7.8~8.3,溶解氧在5 mg/L以上,保持24 h增氧,試驗期間記錄水溫的變化。親魚每天早晚各投喂一次,所用餌料為冷凍扇貝邊、牡蠣、玉筋魚或小蝦。從2021年11月至2022年3月,每隔20天采集一次,每次采集雌、雄綠鰭馬面鲀親魚各3尾,期間共采集5次,共計30尾;試驗觀察至2022年5月。

1.2 試驗方法

采用麻醉劑MS-222將綠鰭馬面鲀親魚麻醉,對其外部形態拍照觀察,測量魚體全長(Total length,TL)和體質量(Body weight,BW),然后解剖取出肝臟和性腺并測定性腺重量(Gonadal weight,GW)和肝臟重量(Liver weight,LW)。對性腺進行拍照觀察后,立即將其置于波恩試劑中固定24 h后,用70%乙醇置換固定至無色,再保存于70%乙醇中,用于組織學分析。性腺指數(Gonadosomatic index,GSI)和肝胰腺指數(Hepatopancreas index,HSI)的計算公式如下:

GSI=GW/BW×100%

(1)

HSI=LW/BW×100%

(2)

將固定好的性腺樣品按80%、85%、90%、95%和100%乙醇濃度梯度進行逐級脫水處理。用二甲苯對樣品進行透明,然后石蠟包埋并進行連續切片,厚度約5 μm。之后用二甲苯脫蠟,梯度乙醇復水,蘇木精-伊紅染色,中性樹膠封片,置于Olympus CX32型光學顯微鏡下拍照觀察。

1.3 數據處理

2 結果與分析

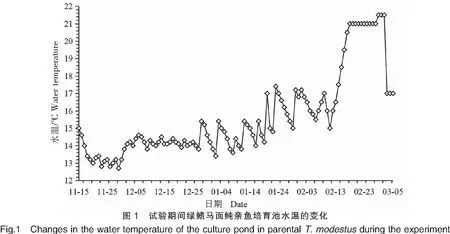

2.1 綠鰭馬面鲀親魚培育池水溫的變化

自2021年11月中旬開始,對綠鰭馬面鲀親魚進行人工馴養和越冬培育,主要通過控制水溫和餌料營養強化等技術進行促熟,培育水溫變化如圖1所示。于11月15日開始將水溫逐漸從15 °C降至12~13 °C,持續11 d,直至11月26日,然后將溫度升至13~15 °C進行越冬。1月20日開始升溫至17 °C進行促熟,使綠鰭馬面鲀親魚自然產卵受精。試驗期間,培育池水溫的變化范圍為12.7~21.5 °C。綠鰭馬面鲀親魚在2月上旬水溫16.5 °C時開始少量產卵,到2月中旬水溫18.5 °C時產卵量稍多,到2月下旬水溫21 °C時大量產卵。3月上旬水溫降至17.0 °C,至5月上旬,綠鰭馬面鲀親魚產卵結束。

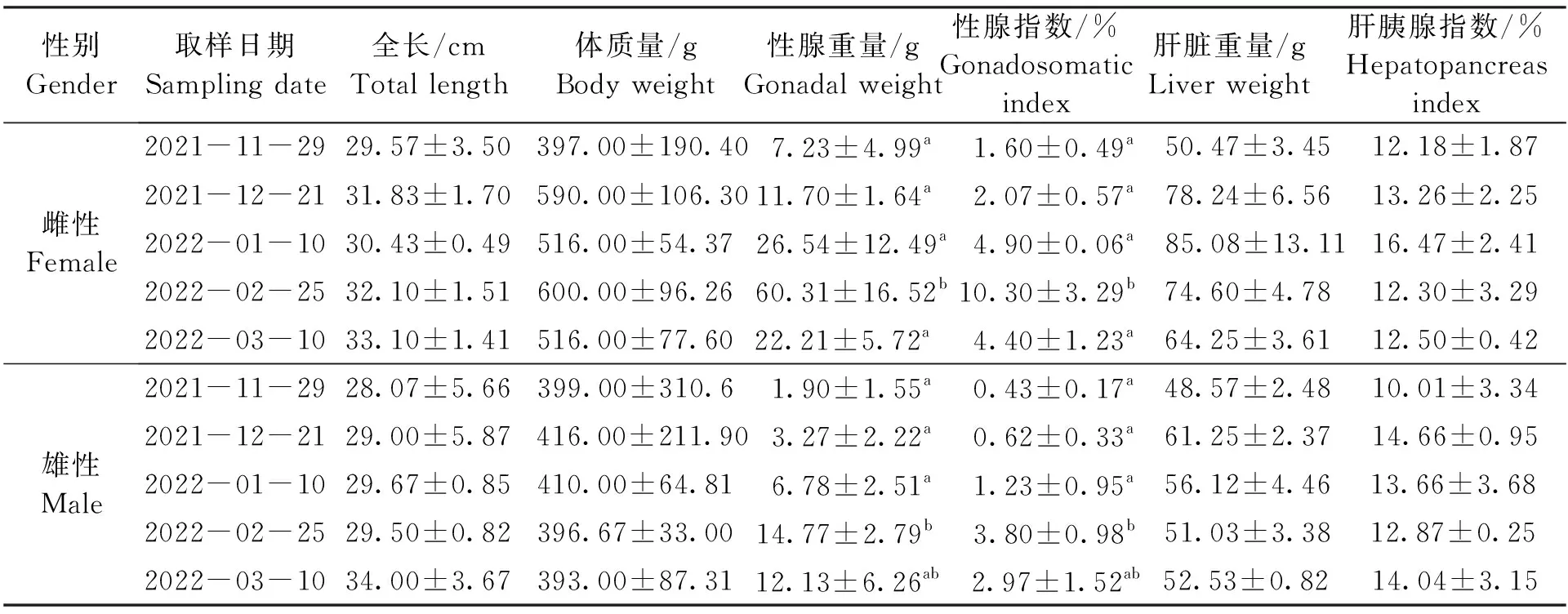

2.2 綠鰭馬面鲀親魚生長指標的變化

如表1所示,采樣期間綠鰭馬面鲀雌、雄親魚的體長、體質量、肝胰腺重量以及肝胰腺指數變化均無顯著性差異(P>0.05)。但綠鰭馬面鲀雌魚性腺重量和性腺指數均在2月時達到最大,且顯著高于其他月份(P<0.05),雄魚性腺重量和性腺指數也均在2月時達到最大,且顯著高于11月、12月和1月采樣時間段(P<0.05)。

表1 綠鰭馬面鲀親魚生長指標的變化Tab.1 Changes in the growth index of the parental T.modestus

2.3 綠鰭馬面鲀性腺發育的分期

2.3.1 綠鰭馬面鲀卵巢中生殖細胞發育的過程及特點

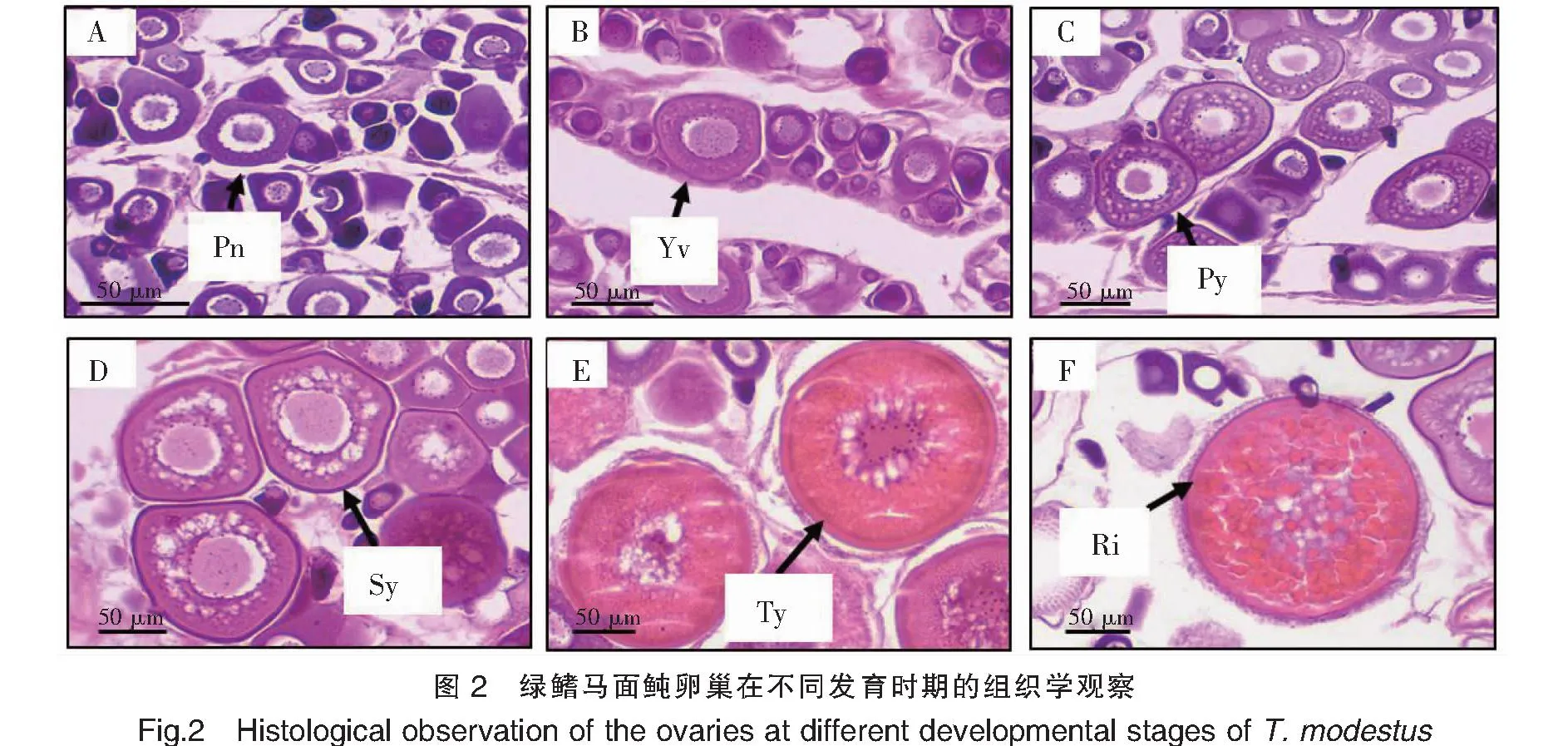

綠鰭馬面鲀卵巢發育以卵巢中卵母細胞最發達的階段作為生殖腺的發育階段,參照劉筠[16]對鯉科魚類研究的分期標準對性腺發育進行分期,將早繁生殖調控期間綠鰭馬面鲀的雌性生殖細胞發育分為6個時期(圖2)。

注:A.核仁外周期(Pn);B.卵黃囊泡期(Yv);C.初級卵黃球期(Py);D.次級卵黃球期(Sy);E.三級卵黃球期(Ty);F.成熟期(Ri)。Notes:A.Perinucleolus (Pn);B. Yolk vesicle (Yv);C. Primary yolk (Py);D. Secondary yolk (Sy);E.Teritary yolk stage (Ty);F.Ripe (Ri).

1)第Ⅱ時相早期卵母細胞(圖2A):核仁外周期,11月綠鰭馬面鲀卵巢發育處于此階段,為初級卵母細胞小生長期,細胞呈多角形的圓形。細胞體積小,細胞直徑為(99.54±10.01)μm;細胞質較多,呈強嗜堿性;細胞核呈微嗜酸性,核直徑為(54.78±5.41)μm,核膜清晰可見,有分布在核的中央或邊緣的核仁9~15個。細胞質與細胞核之間出現透明的環核圈,圈中含有少量的物質,細胞質中有少量的透明液泡,液泡在細胞質中環繞,數量不斷增多。細胞質被蘇木精染色深,核呈現巨大化,核中出現很多小的核仁。

2)第Ⅱ時相晚期卵母細胞(圖2B):卵黃囊泡期,12月綠鰭馬面鲀卵巢發育處于此階段,為小生長期,細胞體積明顯增大,細胞直徑為(115.17±10.81)μm。細胞質呈嗜堿性,但與第Ⅱ時相早期卵母細胞相比減弱;細胞核直徑為(55.69±5.21)μm,核質呈嗜酸性,核仁呈嗜堿性,有核仁9~20個。胞質外出現兩層濾泡膜,其中有一層嗜酸性的放射帶,細胞質中的濾泡有1~2層。

3)第Ⅲ時相早期卵母細胞(圖2C):初級卵黃球期,此時相是初級卵母細胞由小生長期階段轉到大生長期階段的過渡時期。1月綠鰭馬面鲀處于此階段,細胞直徑為(159.57±8.51)μm,細胞核體積變大,核直徑為(70.86±3.00)μm,有分布在核邊緣的核仁10~18個。液泡不斷增多,由一層發展成兩層甚至充滿整個細胞質,卵徑大小懸殊。

4)第Ⅲ時相中期卵母細胞(圖2D):次級卵黃球期,2月初綠鰭馬面鲀卵巢發育處于此階段,為大生長期,細胞體積不斷增大,卵黃顆粒不斷增加,最后幾乎充滿整個核外空間。細胞體積進一步增大,細胞直徑為(210.25±13.31)μm,細胞質呈嗜堿性,胞質外出現的兩層濾泡膜變得更加清晰,放射帶明顯增厚,核直徑為(80.05±6.85)μm,核質呈嗜酸性,有核仁11~19個,胞質內出現被染為紫紅色的卵黃顆粒并逐漸增多,由細胞質邊緣向內細胞中央不斷積累,但仍夾雜少量液泡。

5)第Ⅲ時相后期卵母細胞(圖2E):三級卵黃球期,2月底綠鰭馬面鲀卵巢發育處于此階段,細胞直徑為(361.5±16.13)μm,卵黃顆粒逐漸融合形成粗大的卵黃板;油滴融合形成油球。

6)第Ⅳ時相卵母細胞(圖2F):此時相是初級卵母細胞發育的晚期,是卵黃顆粒逐漸充滿的時期,也是卵母細胞達到生長成熟的時期。3月綠鰭馬面鲀卵巢發育處于此階段,細胞體積增大,細胞直徑為(292.25±18.39)μm,卵黃顆粒充滿整個胞質,細胞核直徑為(89.5±7.70)μm,核膜開始溶解,核仁開始向外排出。

2.3.2 綠鰭馬面鲀精巢中生殖細胞發育的過程及特點

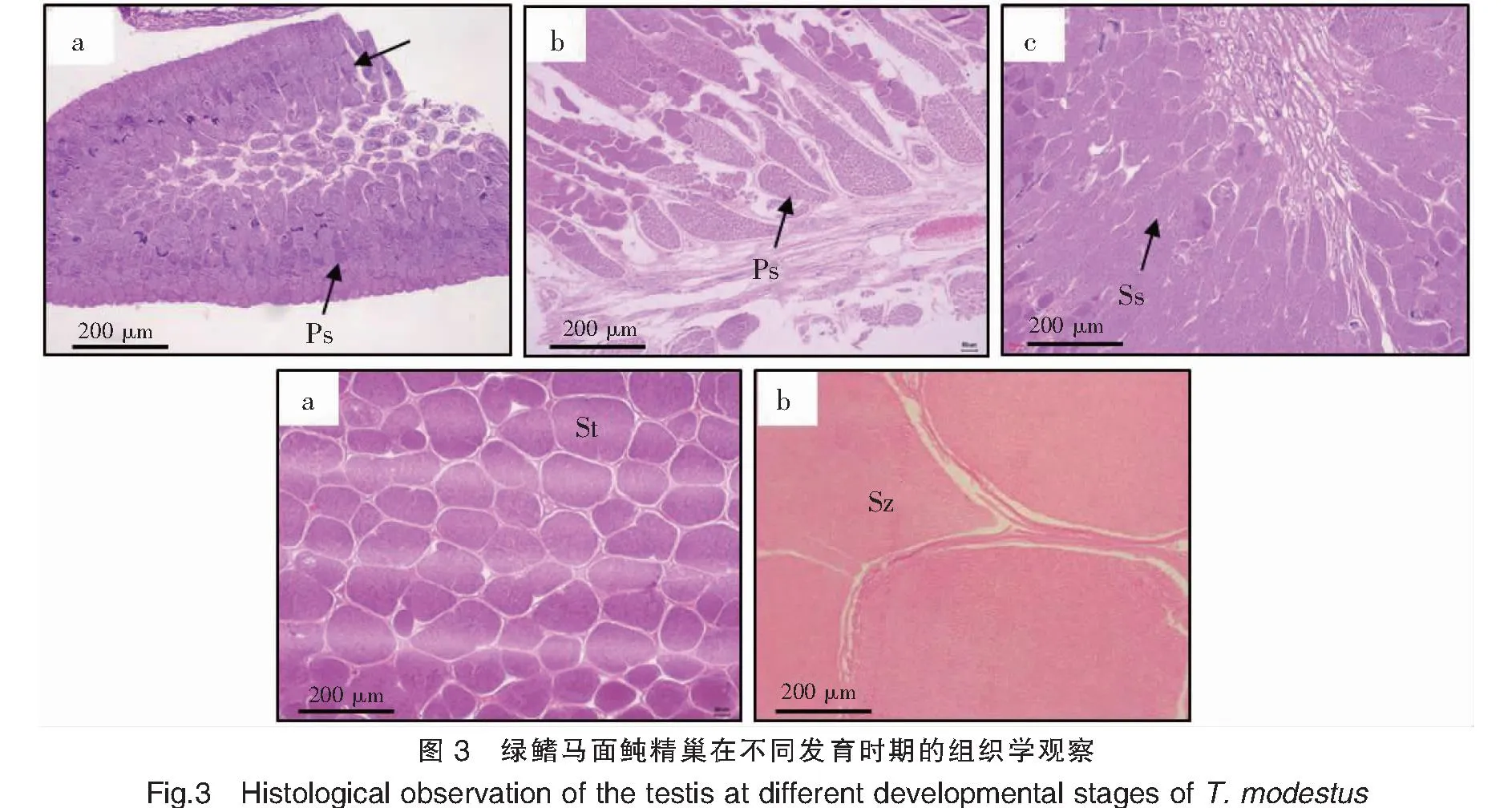

根據精巢組織學切片上大部分生殖細胞所處的階段,并結合李霞[17]對精巢發育的分期,將綠鰭馬面鲀的雄性生殖細胞發育分為5個時期(圖3)。

注:a.精原細胞(Sg);b.初級精母細胞(Ps);c.次級精母細胞(Ss);d.精子細胞(St);e.精子(Sz)。Notes:a.Spermatogonium (Sg);b. Primary spermatocyte (Ps);c.Secondary spermatocyte (Ss);d.Spermatid (St);e.Spermatozoon (Sz).

1)第Ⅰ時相(圖3a):精原細胞,11月綠鰭馬面鲀精巢發育處于此階段。細胞呈圓形,體積較大。細胞質為弱嗜堿性或嫌色性(即對染料無明顯的親和力);細胞核一般比較大,呈嗜堿性,位于細胞中央。

2)第Ⅱ時相(圖3b):初級精母細胞,12月綠鰭馬面鲀精巢發育處于此階段。由精原細胞轉化而成,細胞呈圓形或橢圓形,直徑比精原細胞小。細胞質為嫌色性,染色質豐富,因此其染色比精原細胞深,沒有明顯的核仁,核直徑為(2.29±0.43)μm。

3)第Ⅲ時相(圖3c):次級精母細胞,1月綠鰭馬面鲀精巢發育處于此階段。由初級精母細胞經第一次成熟分裂而形成。細胞呈圓形,體積較小,細胞質很少,為嫌色性。細胞核的嗜堿性比上一階段增強,核直徑為(1.73±0.21)μm。

4)第Ⅳ時相(圖3d):精子細胞,2月綠鰭馬面鲀精巢發育處于此階段。由次級精母細胞分裂而成,細胞體積小,無明顯的細胞質,只含有強嗜堿性的圓形細胞核,核直徑為(1.54±0.23)μm。

5)第Ⅴ時相(圖3e):精子,3月綠鰭馬面鲀精巢發育處于此階段。由精子細胞發育而成,細胞呈圓形,細胞體積最小,細胞核的嗜堿性最強,核直徑為(1.14±0.13)μm,由頭、頸、尾三部分組成。

3 討論

3.1 人工繁殖綠鰭馬面鲀親魚性腺發育成熟的時間

國內外對綠鰭馬面鲀產卵期的時間均有相關報道,如許學龍[18]報道日本新潟沿海馬面鲀的產卵期是5月下旬到7月上旬,備后灘的為5月下旬到6月下旬,太平洋西南海域的則在3月下旬開始產卵;陳蓮芳等[19]通過對東海綠鰭馬面鲀產卵場和產卵期的調查,表明綠鰭馬面鲀的產卵期是4月中旬到5月中旬,產卵盛期是4月中下旬,產卵場是釣魚島漁場;張家男[20]對渤海區綠鰭馬面鲀產卵期進行研究,表明綠鰭馬面鲀的產卵期是5月下旬到7月上旬。本研究中,在人工生殖調控條件下,綠鰭馬面鲀親魚的精巢和卵巢大部分在2月底達到成熟,且于2月底開始產卵,較自然海區提前了近2~3個月。研究表明,環境中的水溫、光周期和光照強度對魚類性腺發育成熟有重要的影響[21-23],如綜合運用水溫和光照調節能有效誘導五條鰤(Seriolaquinqueradiata)[24]和赤點石斑魚(Epinephelusakaara)[25]性腺的發育成熟;在 14 °C水溫條件下,大西洋鮭(Salmosalar)的成熟率顯著高于其他溫度條件[26];此外,水溫提高至16~24 °C能夠加強水流對草魚(Ctenopharyngodonidellus)的刺激影響,從而促進其性腺的發育成熟[27]。本實驗結果與上述結論基本一致,在人工生殖調控期間,水溫調節有效地加快了綠鰭馬面鲀的新陳代謝,刺激了性腺,從而促進其提前發育成熟。

3.2 繁殖前后綠鰭馬面鲀卵子和精子的發生規律

目前對魚類性腺發育的規律和分期,在國際上尚無統一標準。本研究所采用的分期方法以卵母細胞的內含物及其演變狀態為依據,參照《中國養殖魚類繁殖生理學》[16]對鯉科魚類研究的分期標準對綠鰭馬面鲀卵巢發育的時相進行分期,卵巢的發育分期以出現的最高時相卵母細胞為準,該方法結合生理學和細胞形態學理論進行分期劃分,為國內大部分學者認同。

此外,按照卵母細胞的發育情況,硬骨魚類的卵巢可以分為三種類型:1)完全同步型,卵巢內所有卵母細胞處在同一發育階段,一生只產卵一次,產后便死亡,如大西洋鮭[28];2)分批同步型,卵巢內至少含有兩種不同發育階段的卵母細胞,每年通常成熟產卵一次,繁殖季節很短,如軍曹魚(Rachycentroncanadum)[29]和虹鱒(Oncorhynchusmykiss)[30];3)分批非同步型,卵巢內含有各個階段的卵母細胞,一年內可以多次產卵,繁殖周期長,如半滑舌鰨(Oplegnathuspunctatus)[31]和青鳉(Oryziaslatipes)[32]。通過對卵母細胞的組織學觀察,結果表明綠鰭馬面鲀的卵巢在不同發育時期含有不同時相的卵母細胞,且即使在同一發育期,仍有其他不同時相的卵母細胞,如在成熟卵巢中,次級卵黃球卵母細胞占比最高,此外還含有少量的未成熟卵母細胞,表明綠鰭馬面鲀產卵類型為非同步發育分批產卵型。本研究結果為綠鰭馬面鲀雌魚分批次產卵生殖調控提供了科學依據。

硬骨魚類精巢懸系于鰾的腹面、腹腔兩側的腹腔系膜上,一般成對出現[33]。關于精巢組織結構,也有多種標準,目前國內學者普遍采用Nagahama Y等[34]和Billard R[35]的觀點,根據生精細胞的排列方式,將精巢結構分為小管型和小葉型。已有研究表明,綠鰭馬面鲀[36]、黃鱔(Monopterusalbus)[37]、鯰(Silurusasotus)[38]等的精巢為典型的小葉型結構。與其他脊椎動物一樣,魚類精子的發生是在精巢中經過生殖、生長、成熟和變態幾個連續時期中進行。與其他魚類[39-41]相比,本研究在同一發育階段的綠鰭馬面鲀雄性生殖細胞雖然在外形和大小等方面略有差別,但基本結構是一致的。本研究結果中,綠鰭馬面鲀精巢發育的分期及其成熟時間的確定為雄魚的生殖調控提供了理論依據。

4 結論

綜上所述,在人工早繁生殖調控期間,通過對水溫的調控,綠鰭馬面鲀雌、雄親魚在2月均能達到完全成熟階段,且在2月即開始產卵,較自然海區提前了2~3個月;雌性生殖細胞(卵巢)的發育為核仁外周期、卵黃囊泡期、初級卵黃球期、次級卵黃球期、三級卵黃球期和成熟期6個時期,雄性生殖細胞(精巢)的發育則分為精原細胞、初級精母細胞、次級精母細胞、精子細胞和精子5個時期。本研究結果可為今后綠鰭馬面鲀人工繁殖及其苗種生產提供科學依據。