數字社交賦能老年群體社會適應機理研究:孤獨感應對視角

孫乃娟,黃 佳

(中國計量大學 經濟與管理學院,浙江 杭州 310018 )

一、問題的提出

第七次全國人口普查數據顯示,截至2020年11月,我國65歲及以上人口總數為1.91億人,占總人口數的比重為13.5%,即將進入中度老齡化社會。對老年人心理和行為的一系列調查中發現,隨著年齡增長、健康狀況變差以及對相關社會資源的控制力逐漸減弱,孤獨感成為老齡群體相當普遍的心理現象[1]。孤獨感,是由社會排斥感所引發的非渴求性情緒體驗,易導致自閉、抑郁、焦慮甚至死亡等負面后果,嚴重阻礙個體的社會融入和社會適應[2-3]。伴隨著人口老齡化的不斷加劇,孤獨感所引致的相關涉老問題逐漸得到全世界的重視。具體到涉老信息服務領域,2021年2月發布的《工業和信息化部關于切實解決老年人運用智能技術困難便利老年人使用智能化產品和服務的通知》,明確開展適老化工作的總體要求和重點工作。同年4月,工信部又發布《互聯網網站適老化通用設計規范》和《移動互聯網應用(APP)適老化通用設計規范》,為中老年網民更加深入地融入互聯網生活,共享互聯網紅利創造了便利條件。中國互聯網絡信息中心(CNNCI)第51次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2022年12月,我國網民中60歲以上老年網民占比達14.30%,規模增速最快。平均每兩個老年人中就有一人接觸網絡,有超過10萬的老年人日均在線時間超過10小時。老年人對于陪伴類(數字社交軟件)、娛樂類(短視頻)、資訊類(新聞自媒體)以及生活服務和電商類(網購平臺)等數字社交服務的使用范圍不斷擴大,使用程度逐步加深。然而,數字社交是否真的能夠有效提升老年群體的社會適應感和社會融入感?在面臨老年期普遍存在的孤獨感時,老年群體如何進行應對,從而付諸特定的數字社交行為?孤獨感的不同類型是否會對老年群體數字社交行為產生差異化影響?目前,學界有關孤獨感的大部分研究仍未能完全突破醫學及病理學的視閾局限,缺乏對孤獨感的心理特征及心理應對規律的有效破解[4-5],有關孤獨感應對策略的研究尚不多見。對上述問題的回應,對于精準勾勒老年群體數字社交行為畫像、科學設計涉老產品和服務組合,從而更為有效地滿足老齡群體社會化需求具有極為重要的現實意義。

二、理論基礎及研究假設

(一)理論基礎

自我決定理論和依戀理論為本文研究模型的構建提供了理論支持。自我決定理論認為,替代性尋求動機在個體基本需求的滿足受到阻礙時會被激活,此時取得及時、回報即時和觸發更少焦慮感的替代性選項便成為優選[6]。在需求等價性效應作用之下,個體具有嘗試設計新路徑以替代失效的舊路徑從而完成需求滿足的持續性動力。在社會互動中,如果個體不能夠獲取到有利于其關系構建、能力彰顯和獨立自治等重要需求的社會資源,那么尋求替代性滿足的心理動機就會被喚醒,從而推動個體選擇替代方案。替代方案雖然不能產生與原始方案完全等價的效能,但卻可以給予額外的心理補償[7]。

依戀理論指出,個體在面臨不滿意的關系狀態產生負面情緒壓力時,社會支持能夠緩解心理痛苦[8]。Bowlby指出,個體具有尋求社會支持的本能,并在依戀行為系統中通過尋求依戀對象不斷進行心理調適和情緒調節[9]。依戀對象能夠提供的社會支持類型表現為以下三種:及時且方便獲得的、能夠創造愉悅感的物理和心理陪伴;幫助克服威脅和解決障礙的工具性和情感性支持;有助于目標達成的更為安全且有效的方法和途徑。根據依戀理論,依戀對象能夠給予個體穩定且可靠的依戀安全感,當這種安全感不再能夠獲得時,個體便會啟動情緒調控機制,變換依戀對象或者轉移注意力,從而將物化產品或其他個體作為替代性依戀對象[10]。

依循上述理論的演化邏輯,當老年人在現實生活中因社會網絡稀釋或依戀對象缺失而無法獲得足夠的社會支持進而產生孤獨性情緒體驗時,依托數字社交尋求替代性滿足的應對動機會被喚醒,并通過特定的替代性使用行為緩解心理失調進而增強社會適應感。基于自我決定理論和依戀理論,本研究重點關注孤獨感作用之下老年群體的數字社交軟件使用,并探究數字社交對老年群體主觀社會適應感的影響以及可能存在的情境化調節機制。研究框架如圖1所示。

(二)研究假設

依據自我決定理論,當個體遭遇到直接或者間接的社會排斥,需求受阻而產生孤獨性情緒體驗時,在孤獨感的驅使下對替代物產生強烈的補償性趨近動機,進而產生社會聯結的行為傾向[11]。根據關系缺陷的成因不同,Weiss將孤獨感劃分為社會孤獨(Social Loneliness)和情感孤獨(Emotional Loneliness)。社會孤獨由社會網絡稀釋或者關系互動不足引發,此時個體傾向于“參與能夠吸納他成為成員的團體活動,從而形成補償性關系網絡”;情感孤獨由情感依戀關系缺失引發,未能滿足情感依戀需求的個體容易體會到情感孤獨[12]。Pieters等學者指出,Weiss對孤獨的二維劃分有效區分了孤獨感的認知來源和情感來源,更為細致深入地探明了孤獨感的內涵及特征[5]。

Keefer等學者認為,因遭遇社會排斥或者沒有得到足夠且有效的社會支持,個體傾向于尋求替代性滿足來對心理失調感進行彌補,此時尋求社會支持、進行社會聯結的主要目的是增強心理獲得感。個體從替代物處實際獲得或象征性獲得的社會支持使其產生“安心”“舒適”的感受[13]。成年個體尋求社會支持的途徑具體表現為交談、通話、收發郵件、參加派對和成團活動等多種方式[14]。依循上述理論,感受到孤獨的老年個體易于產生重構社會關系、尋求心理補償的內在動機,在數字社交領域通過各種數字化社交平臺進行信息收發、內容上傳和下載、評論、點贊、轉發等互動活動,進行社會聯結、轉移和改善現實中受困和稀釋的社會關系,進而增強心理愉悅感。由此,本研究提出如下假設:

H1:孤獨感對老年群體數字社交軟件使用意愿具有正向影響;

H1a:社會孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿具有正向影響;

H1b:情感孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿具有正向影響。

Weiss指出,除誘因和特征存在明顯區別外,社會孤獨和情感孤獨所觸發的應對策略也明顯不同。對社會孤獨的應對多發生于外顯情境中,表現為填補稀釋的社會關系或者重構萎縮的社會網絡;對情感孤獨的應對多發生于內隱情境中,表現為轉移依戀對象或者重新建立依戀關系[12]。排解社會孤獨的個體一般傾向于融入類朋友式關系網絡,而排解情感孤獨的個體傾向于融入類親密型關系之中[15]。Lastovicka和Sirianni指出,缺乏社會聯結的個體較為普遍地通過構建物化關系網絡來建立替代性聯系,他們有意識地模糊人與物的界限,此時能夠建立起人與物密切互動聯系的產品更有可能滿足他們的情感依戀需求[16]。在私人情境下孤獨者較為頻繁密集地使用數字社交軟件,易于建立起與社交軟件的深入依賴關系。由此,本研究提出如下假設:

H2:與社會孤獨相比,情感孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿的正向影響更強。

應對理論(Coping Theory)指出,主觀能動性具有強大的行為導向作用,在面對諸如焦慮、抑郁、壓力等負面情緒時,個體并非一直被動等待或對問題視而不見,主觀能動性會促使個體調動和整合其所擁有的資源對負面情緒進行能動管理和積極調適[4]。如降低對關系的預期、調節情緒、轉移注意力、建立替代性的新型親密關系等,這種為消除負面情緒而付出的主觀努力,稱為調節應對(Regulative Coping)[17]。調節應對策略較為明顯的特征是通過調動認知和情感資源對問題進行間接調適,以減輕問題所造成的心理失調感。在調節應對策略驅動之下,個體傾向于采取能夠轉移注意力和尋求替代性滿足的解決方案。循此邏輯可以推知,在面臨生活中的孤獨感時,調節應對通過促使個體參與在線社交平臺互動、建立替代性合作關系網絡,緩解現實生活中因社會網絡互動不足或情感依戀關系缺失所造成的心理壓力。由此,提出如下假設:

H3:調節應對在孤獨感對老年群體數字社交軟件使用意愿的影響中發揮中介作用。

Spencer指出,個體的存在和發展始終是以對外界環境的自主適應為前提,個體具有主動調整自身機體和心理狀態,使得自身行為符合環境或者改變環境條件從而讓自身和環境達到和諧互動狀態的能力傾向,這一過程被稱為社會適應[18]。從更為廣義的層面來講,教育和學習具有促進個體社會化的功能,個體社會化是個體習得思想觀念、主觀規范、行為和生活方式、期望價值觀等并加以內化的過程,學習和教育必然導致社會化水平的提高。社會適應理論進一步指出,老年人在適應環境的過程中,其自我導向學習意識對于提高老年人的社會參與感具有重要的作用,進而可以推動老年人的感知適應和融入水平[19]。遵循上述理論的內在邏輯,老年人學習和嘗試使用數字社交軟件能夠增強其自我效能,提高技術自信,從而提升其社會適應水平。據此,提出如下假設:

H4:數字社交軟件使用意愿正向影響老年群體的主觀社會適應感。

McClure指出,網絡素養包括網絡知識和網絡技能兩個維度,是運用網絡知識和技能解決網絡問題的基本能力,概括為網絡信息獲取與檢索、理解與評估、創造與分享三個方面[20]。魯君四等進一步將網絡素養定義為用戶能夠理解互聯網和電腦的功能及科技發展趨勢,具有應用網絡知識和技能解決生活問題的能力。此外,他們通過實證研究證實,網絡素養較高的用戶使用互聯網所獲得的體驗價值和用戶滿意度相對更高,更愿意通過互聯網來解決生活中面臨的困難和問題[21]。就老年群體而言,如果老年用戶的網絡素養較高,那么他們相對更愿意通過使用數字化社交軟件來構筑在虛擬世界中的關系網絡以緩解現實中存在的負面情緒壓力,獲得更好的使用體驗從而產生強烈的社會融入感和社會適應感。即,用戶網絡素養能夠加強數字社交軟件使用意愿對社會適應感的影響。據此,提出如下假設:

H5:用戶網絡素養在老年群體數字社交軟件使用意愿對社會適應感的影響中發揮調節作用;

H5a:當老年用戶網絡素養較高時,數字社交軟件使用意愿對社會適應感的正向影響更強;

H5b:當老年用戶網絡素養較低時,數字社交軟件使用意愿對社會適應感的正向影響更弱。

三、研究設計

(一)變量測量

對于孤獨感的測量,采用Weiss[12]和De Jong Gierveld[22]等學者開發的兩維度11測項量表,結合對中國老年群體的深度訪談結果,共同形成測量量表初稿。在應對策略的測量上,本研究基于Gentina等學者的測量方法[23],結合對中國老年群體的深度訪談結果,形成調節應對的測量量表初稿。基于Ranjan和Read對于消費價值創造和使用意愿的內涵界定并結合深度訪談結果,形成數字社交軟件使用意愿測量量表[24]。結合Stodt等學者編制并修訂的網絡素養問卷(Internet Literacy Questionnaire, ILQ)[25]和對老年群體的訪談結果,形成網絡素養的測量量表。對于社會適應感的測量,結合社會適應自評量表(SASS)和楊彥平等學者的研究[26],并結合對老年群體的訪談和調查結果,形成測量量表初稿。

(二)預調研與探索性因子分析

預調研在哈爾濱、北京、上海、杭州、東莞5個城市開展,面向60歲以上老年群體發放調查問卷170份,共回收有效問卷159份,有效樣本率為93.5%。對數據的信、效度和探索性因子分析檢驗結果表明:各構念的Cronbach’s α值介于0.903到0.968之間,均超過0.7的門檻值[27],且所有項目的CITC值均較高,說明量表信度較好。此外,探索性因子分析結果表明,各因子測項旋轉后載荷均在0.697以上且不存在跨因子現象,說明預調研量表結構效度較好。

(三)正式調研與驗證性因子分析

根據Hair等學者的建議標準,調研樣本數量達到量表測項數目的5~10倍,則調查研究具備統計效力[28]。本研究正式調研線上調查部分共回收210份電子問卷,線下調查通過以下途徑展開:第一,在上海、哈爾濱、杭州、北京4個城市中,由筆者的朋友和同學幫助發放和回收紙質調查問卷,所調查人群主要是同事和朋友的家人及親屬中的老年人;第二,在4個城市中的部分社區和居民委員會,聯系老年群體進行當面訪問,回收紙質調查問卷。線下調查共發放調查問卷165份。兩種途徑總計發放調查問卷375份,回收368份,獲得341個有效樣本,有效樣本率為92.7%。其中,男性占樣本總數的49.4%,女性占樣本總數的50.6%,樣本性別分布較為合理;在樣本的受教育程度分布上,高中及以下被調查者占76.3%,大學及以上被調查者占23.7%;在樣本的平均月收入分布上,絕大部分被調查者的平均月收入在4 000元以上,累計占比達85.9%。

驗證性因子分析結果表明,所有測項的因子載荷均在0.71以上,t值均遠高于1.96,在p<0.001的條件下顯著。因子組合信度最低為0.886 2,遠高于0.6的門檻值。此外,χ2/df介于2到5之間,RMSEA小于0.08,NFI、CFI、IFI、GFI值均在合理范圍內,模型擬合結果表明正式調研量表具有良好的信度。此外,本文區分效度檢驗結果(見表1)符合Hair等學者[28]的建議標準,說明變量間具有較為良好的區分效度。

表1 區分效度檢驗結果

四、數據分析與結果

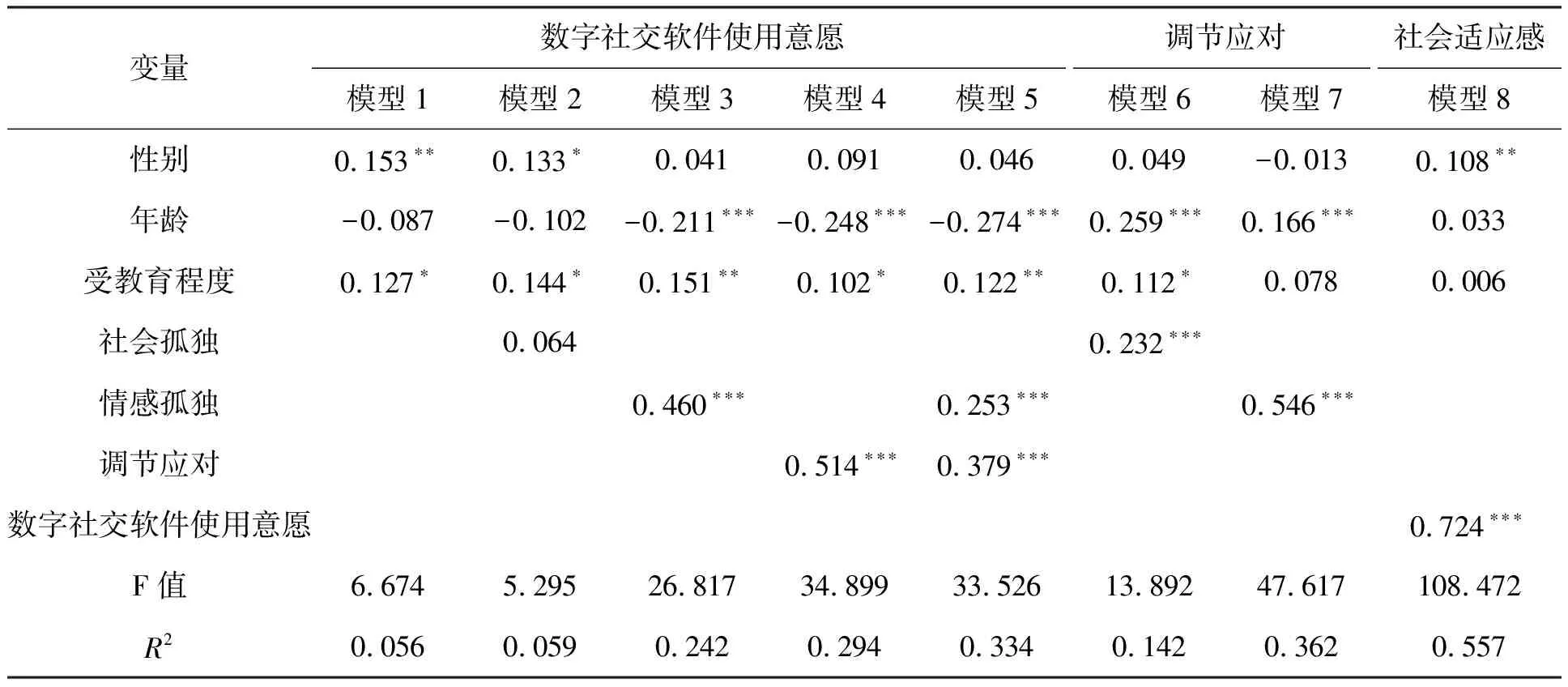

在通過信效度檢驗后,本研究針對341個有效樣本,對理論模型中孤獨感、應對策略和數字社交軟件使用意愿的關系進行假設驗證,回歸分析結果在表2中進行呈現。

表2 回歸分析結果

根據回歸分析,本研究假設檢驗結果如下:

(1)社會孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿的影響不顯著,假設H1a沒有得到驗證;情感孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿具有顯著正向影響(標準化系數為0.460,p<0.001),假設H1b得到驗證。相比于社會孤獨的不顯著影響,情感孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿的正向影響更強,假設H2得到驗證。

(2)由于社會孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿的影響不顯著,對調節應對中介效應的檢驗只需驗證調節應對在情感孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿中的中介作用。首先,情感孤獨對調節應對具有顯著正向影響(標準化系數為0.546,p<0.001),通過比較模型3、模型4和模型5可以看出,在情感孤獨、調節應對對老年群體數字社交軟件使用意愿影響顯著的前提下,控制了調節應對努力的影響后,情感孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿的影響系數由0.460下降至0.253,表明調節應對在情感孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿的影響中發揮著部分中介作用。此外,為驗證中介效應的顯著性,運用Bootstrap方法進行統計檢驗,結果表明:在95%的置信區間內,對調節應對的中介檢驗結果沒有包含0(LLCI=0.012, ULCI=0.188),表明調節應對的中介效應顯著,假設H3得到部分支持。模型8表明,老年群體數字社交軟件使用意愿對其主觀社會適應感具有顯著正向影響(標準化系數為0.724,p<0.001),假設H4得到驗證。

(3)為驗證用戶網絡素養的調節效應,在網絡素養水平不同的組中,分別運行回歸模型。結果表明,數字社交軟件使用意愿對社會適應感具有正向影響,對網絡素養水平較高的老年用戶組作用更強(標準化系數為0.623,p<0.001),對網絡素養水平較低的老年用戶組作用較弱(標準化系數為0.405,p<0.001),假設H5得到驗證。

五、研究結論與管理啟示

(一)研究結論

第一,孤獨感對老年群體數字社交軟件使用意愿具有正向影響,但相較于情感孤獨,社會孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿的影響不顯著。這是因為,社會孤獨由社會網絡關系缺乏或者互動不足所導致,此時個體傾向于尋找他能夠參與其中的活動或者能夠接受他作為成員的團體;而情感孤獨由親密的情感依戀關系缺乏所導致,情感孤獨的個體傾向于以對方能夠提供給他所需情感的潛能來評價對方[12]。在社會孤獨感驅動之下,個體更為關注成員互動較為活躍的活動,雖然數字社交軟件構建起的關系網絡中成員間也存在一定程度的互動,但這種互動的深入度和互動質量不及現實關系網絡中的面對面交流和直接互動,因此社會孤獨對數字社交軟件使用意愿的影響不顯著。而在面對情感孤獨時,老年群體通過使用數字社交軟件構建起或現實或虛擬的關系網絡,并迅速融入其中,通過與社交網絡成員互動緩解因現實生活中情感依戀關系缺乏而導致的情緒壓力,從而建立自己的生活圈。數字社交軟件的使用可以更有效地回應老年人排解情感孤獨的心理動機,即情感孤獨對老年群體數字社交軟件使用意愿的正向影響更強。實證分析結果與訪談調查結論一致。

第二,本研究實證分析結果表明,在面對孤獨感所造成的情緒壓力時,老年群體并不是消極被動地等待或者無計可施,他們會通過啟動心理應對機制來對孤獨感進行調節和控制,即社會孤獨和情感孤獨對老年群體的調節應對努力具有正向影響。這一研究結論為老年學研究提供了重要的理論啟示。過去由于老年人群身體健康狀況普遍較差,常常被視為弱勢群體和問題群體。而隨著醫療技術水平的提高和國民健康保健意識的增強,特別是老年醫學誕生以后,大多數老年人特別是低齡老年人不僅身心健康,而且在社會發展中發揮著重要的、不可替代的作用。本文研究結論證實老年群體在面臨心理問題時,具有強烈的應對動機,通過調節應對努力、調動認知和心理資源等各種方式來解決自身所面臨的一系列問題。

第三,本文研究結論證實,使用數字化社交軟件能夠顯著增強老年群體的主觀社會適應感。在面對社會環境陌生、社交隔離、信息鴻溝等多方面適應和融入障礙時,老年群體通過學習使用數字社交軟件構建屬于自己的網絡社群。覆蓋面廣泛的社交軟件平臺可以吸引老年群體投入自身的知識、腦力和技能,創造具有愉悅使用體驗和群體認同意義的社會關系網絡。在這一過程中,所構建的虛擬社交網絡成為一種替代性的親密互動資源,通過與網絡社群參與者的交流、互動和分享,老年個體獲得了愉悅感,緩解了因老年期社會關系資源稀釋、缺少陪伴等形成的情緒壓力,從而提升主觀社會適應感。

第四,用戶網絡素養在老年群體數字社交軟件使用意愿對社會適應感的影響中發揮調節作用。具體而言,當老年用戶的網絡素養水平較高時,數字社交軟件使用意愿對社會適應感的正向影響更強,這一結論符合自我效能理論的預期。當老年用戶具備較高的網絡素養時,他們具有相對豐富的網絡知識和較高的網絡使用技能,在學習和使用數字化社交軟件過程中獲得較為明顯的網絡自信和自我效能,從而更加愿意通過使用數字化社交軟件來擴大社會網絡、增加交往頻率,進而實現社會適應。這一現象在低齡老年群體中表現得更為明顯。

(二)管理啟示

本研究的管理啟示是:首先,在信息服務層面,提倡適度提高老年群體網絡涉入度。面對情感孤獨時,老年人具有通過社交軟件尋求建立替代性的親密關系、增加交流、排遣寂寞的心理需要。數字社交軟件的信息傳遞功能為老年人與家人、親戚、朋友的交流溝通提供了更為方便、快捷的途徑,從而增強老年人的主觀心理適應感。涉老信息服務組織應充分重視老年人參與溝通和交流的強烈愿望,開發適合老年人使用的功能完善、界面友好、操作簡便的網絡信息平臺和產品,通過提高網絡涉入度加速老齡人群的社會適應過程。

其次,在社會服務層面,加強對老年人網絡技能的培養,提高老年用戶的網絡素養水平。對于具有一定互聯網知識和使用能力的老年群體,應鼓勵其使用微博、微信等新媒體,更為廣泛地融入社會互動中。鼓勵各級各類涉老服務機構開展網絡知識培訓,指導老年人網上學習、網上就醫等。對網絡知識掌握不夠深入、網絡使用技能不夠成熟的老年群體,需要培養其基本網絡素養。可以嘗試以社區為主導,普及互聯網使用知識。此外,涉老產品和服務提供商要注重通過大數據分析、智能制造等先進科技手段,精準掌握老年群體對社交軟件的使用要求,不斷加強面向老年群體的社交軟件功能設計和細節完善,開發更多有用、易用、操作簡便的老年社交軟件產品。最后,需要實現“智慧+”與老年人生活的無縫對接,以科技產品帶動生活、醫療、康養等領域服務水平的全面優化,持續提升老年群體生活質量。

最后,在企業服務層面,優化老年群體二次細分,提高差異化需求滿足能力。本研究發現,老年群體數字社交軟件使用意愿具有明顯的人口統計特征差異。在性別方面,老年女性的社交軟件使用意愿強于老年男性;在年齡分布上,61~65歲和66~70歲這兩組低齡老年群體的社交軟件使用意愿明顯高于其他兩組高齡老年群體;在受教育程度上,不同受教育水平的老年群體社交軟件使用意愿存在明顯差異,受教育水平越高的老年群體數字社交軟件使用意愿越強;收入水平不同的老年群體數字社交軟件使用意愿存在明顯差異,收入水平越高的老年群體數字社交軟件的使用意愿越強。因此,在進行涉老產品開發和服務組合設計時,針對文化水平高、健康狀況好、具有一定經濟基礎、樂于追求老有所學和老有所為并且具有一定網絡使用經驗和能力的中低齡老年人提供高水準、多樣化、定制化的信息服務,鼓勵他們廣泛使用新媒體,更好地參與社會互動;對文化程度較低、互聯網使用能力相對薄弱的老年群體,應加強培養他們的網絡使用能力,同時增強現代科技的便利性,使涉老產品和服務更為簡便易用。