基于MCR模型的輝河濕地生態網絡構建

范子君 張玉紅

(哈爾濱師范大學地理科學學院,黑龍江 哈爾濱 150025)

生態網絡是指在一定空間范圍內可以識別的線性生態廊道特征與各類生態斑塊之間的聯系,且能夠反映空間要素組合規律及結構功能特征的空間組織體系研究(傅麗華等, 2019)。生態網絡最早起源于國外景觀生態學規劃領域,被應用于生物保護領域的研究。與歐美法學者相較,我國相關的研究起步較晚,但目前利用最小累積阻力模型(MCR)構建生態安全格局的研究已經日成熟,1999年俞孔堅首次基于MCR模型提出了景觀生態安全格局的概念(俞孔堅, 1999),之后隨著不斷發展完善,研究主題和范式也逐漸趨向多元化及綜合發展,形成“生態源地識別—阻力面構建—生態廊道和節點提取”的基本研究框架(姚材儀等, 2023)。

輝河濕地處于環境變化的敏感地帶,對維護我國東北地區生態平衡起著重要的作用;同時,輝河濕地自然保護區分布有大量的國家重點保護動植物資源,尤其是濕地為遷徙過境的鳥類提供舒適的棲息環境。近年來,隨著經濟發展,輝河濕地面臨著濕地面積萎縮、植被退化、生態服務功能下降和生態環境退化等諸多挑戰(張平安等, 2009)。本研究以輝河濕地為研究對象,以MCR模型為主要方法,利用“基質-斑塊-廊道”理論構建輝河濕地生態網絡并實現優化,為輝河濕地生態空間規劃與生態網絡優化提供理論支撐。

1 研究區概況與數據來源

1.1 研究區概況

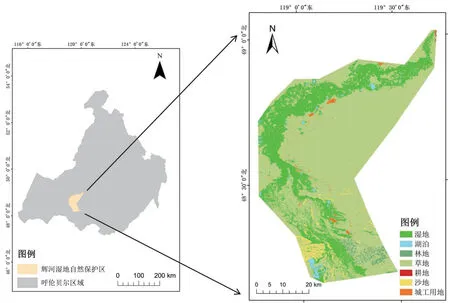

研究區位于內蒙古呼倫貝爾市西南部輝河濕地(48°10'N—48°57'N,118°48'E—119°45'E),總面積3 468.48 km2,海拔平均高度650~700 m。氣候類型為中溫帶大陸性季風氣候,年平均氣溫-2.4~2.2℃,研究區有森林、草原、濕地多種類型生態系統,濕地占比較大,面積約1 167 km2(李興福等, 2018)。

1.2 數據來源與處理

本研究所采用的數據來源于地理空間數據云網站(http://www.gscloud.cn/search)提供的2020年7月Landsat8 OLI遙感影像數據,軌道號為123/26,云量低于10%,空間分辨率為15 m×15 m;地理空間數據云網站(http://www.gscloud.cn/search)提供的空間分辨率為30 m×30 m的DEM數據,道路數據來源于Open Street map(http://www.Openstreetmap.org);歸一化植被指數(NDVI)從中國科學院資源環境科學與數據中心(http://www.Resdc.cn/)網站下載,通過“Spatial analyst工具—水文分析”進行填充洼地、流向、流量、河網、河流鏈接等處理,經優化得到輝河水系數據。

根據《土地利用現狀分類》(GB/010-2017)標準,結合研究區實際情況和影像地物特征,總結輝河相關研究將研究區用地類型歸為濕地、湖泊、草地、沙地、林地、耕地、城工用地7類(圖1)(李興福等,2018)。本文利用eCognition圖像處理軟件進行信息提取:1)Landsat影像數據進行預處理,將原始影像數據借助ENVI5.6軟件進行輻射定標、大氣校正、波段融合、圖像裁剪等處理;2)將裁剪后的圖像進行影像分割、特征空間構建等處理后基于闕值分類提取水體,基于決策樹算法提取其他景觀;3)基于Landsat遙感影像,參考GoogleEarth高清衛星地圖(https://www.earthol.com/),每類景觀選取50多個樣本點,借助ENVI5.6平臺進行混淆矩陣計算,以驗證分類精度,其整體精度達到90%以上。

圖1 研究區概況Fig.1 Overview of the research area Reserve

2 研究方法

2.1 生態源地識別

本文將研究區內重要濕地作為生態源地。根據景觀生態學理論,影響景觀生態過程與功能的景觀格局要素有很多,其中斑塊面積和連接度指數是維持景觀生態功能的主要載體(姚材儀等, 2023)。利用Conefor2.6和ArcGIS軟件統計濕地的面積,計算斑塊的重要性指數(dPC)。通過景觀連通性指數計算識別生態源地,參考前人研究(何柳燕等, 2023; Jinyao et al., 2021; Guan et al.,2023),結合研究區實際情況,將景觀連通性閾值設為500 m,連接概率設定為0.5。最終,將面積大于0.5 km2和dPC值大于 0.1的13塊輝河濕地斑塊識別為生態源地。

2.2 阻力面構建

最小累積阻力模型(MCR)是目前廣泛應用的一種景觀連通性評估模型。其計算公式為:

式中:MCR表示物種從源頭i出發到景觀的下一個源j時所花費的最少費用距離;f是指在空間上任一點的最小阻力,與其到所有源頭的路徑和景觀基面特征之間的正相關關系;Dij代表物種從源j到空間中某點所經過的某景觀的基面i空間距離;Ri代表斑塊i的阻力值(俞孔堅, 1998)。

通過景觀連通性分析,從研究區內各重要濕地中選取重要生態源地,最終將13個重要生態源地提取為中心點,選取高程、與道路距離、與河流距離、與建設用地距離、歸一化植被指數(NDVI)、土地利用類型、坡度7個重要要素作為阻力因子,構建阻力面體系。利用專家打分法和AHP層次分析法兩種方法對阻力值及權重進行確定,構建綜合阻力面,并結合綜合阻力面基于Arc GIS10.7平臺計算成本距離,通過成本路徑分析識別潛在生態廊道(姚材儀等, 2023)。

2.3 生態組分的識別

在已識別生態源地和綜合阻力面構建的基礎上,基于ArcGIS的空間分析工具(Spatial Analyst Tools)中的cost-distance和cost-path模塊,獲取最小成本路徑,整合這些路徑可獲取源地之間的潛在生態廊道(Feng et al., 2023)。通過重力模型可量化源地間的相互作用力的大小,重力值越大代表生態源地間的相互作用力越大,表示生態廊道越重要。本文依據重力模型,構建了13塊源地之間的相互作用關系矩陣。根據模型計算結果,將各源地間相互作用引力值大于2的路徑確定為重要廊道,其余為一般廊道,計算公式為:

式中:Gab為斑塊a、b之間的相互作用強度,N為斑塊所占的權重值,P為斑塊的阻力值,S表示斑塊面積,Lab為斑塊a到b的累積阻力值,Lmax是各廊道的最大阻力值(姚材儀等, 2023)。

3 結果與分析

3.1 生態源地識別分析

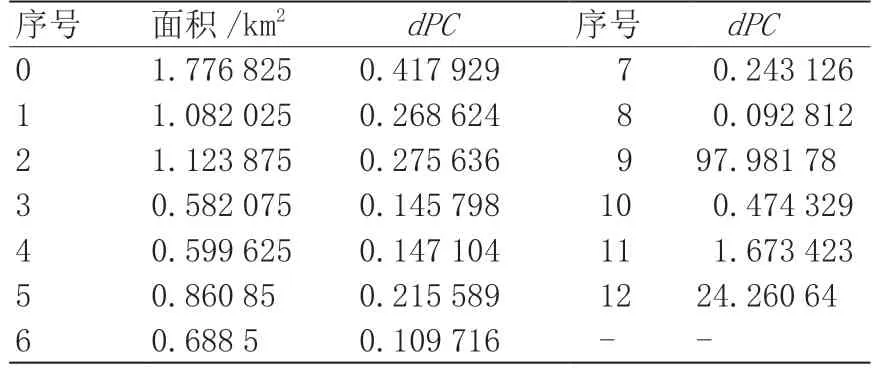

利用conefor 2.6軟件,選用斑塊重要性指數(dPC)作為輝河濕地生態源地重要度排序指標,將斑塊的連通距離閾值設置為500 m,將連通概率設置為0.5,對輝河濕地內的濕地斑塊進行重要度評價。通過景觀連通性評價結果發現(表1),dPC值位于0.1以下的濕地斑塊面積較小,景觀連通性差,且大多距離建設用地較近,易受人為因素干擾,因此選取dPC值大于0.1的12塊濕地斑塊為生態源地。8號濕地斑塊dPC值接近0.1,且位于研究區中南部地區有助于各研究區之間的連通,將其選作生態源地。

表1 基于景觀連通性的核心區面積及dPC值Table 1 Based on the core area and dPC values of landscapeconnectivity

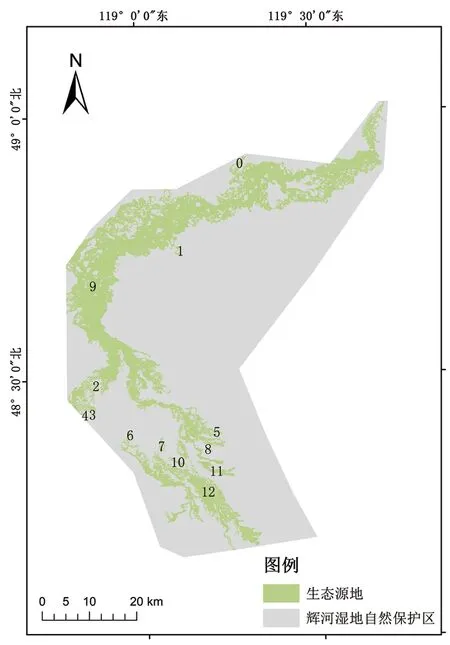

13塊生態源地總面積為790.75 km2(圖2),重要生態源地相對集中在研究區西部,研究區內河流是主要的生態廊道,其重要性排序如表1所示。對比各生態源與此類景觀的關系,得到以下結果:9號源地占地面積最廣為665.4 km2,主要由研究區西部結構較為完整的濕地斑塊組成。9號源地內部水資源豐富,輝河穿過斑塊中心,呈南北走向,能夠給區域內濕地供給足夠的水資源,dPC指數最高為97.981 78,表明9號源地為研究區最重要的生態源地,是物種生存的重要空間,適宜生物進行遷徙與物質能量交換,且生物多樣性較為豐富,保有比較好的水源涵養功能。12號源地占地面積為106.69 km2,dPC指數也相對較高。一般生態源地面積和dPC指數均較低,具有相對較高的生境質量,主要原因是距離河流距離較遠,分布較為分散,能夠在各源地之間發揮“踏腳石”功能,促進各源地之間的連通(杜佳衡等, 2023)。

圖2 生態源地分布Fig.2 Distribution of ecological sources

3.2 阻力面構建與綜合阻力值分析

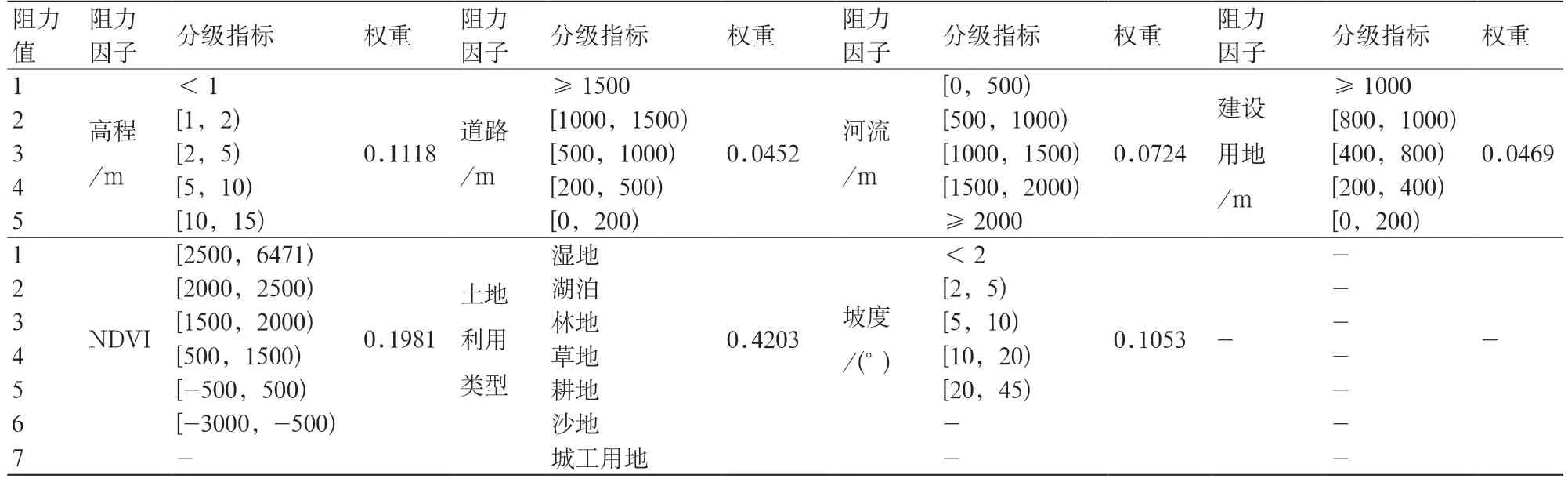

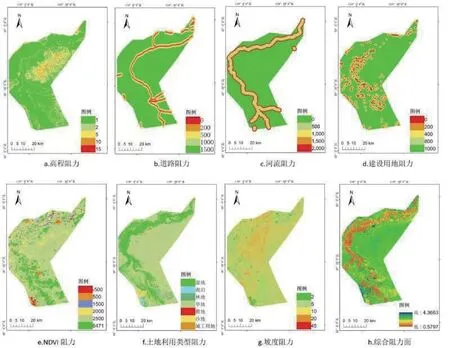

綜合研究區實際情況和當前可獲數據,參考相關研究(杜佳衡等, 2023; 李航鶴等, 2020;劉慶豪, 2023),最終選取了高程、與道路距離、與河流距離、與建設用地距離、歸一化植被指數(NDVI)、土地利用類型、坡度7個阻力指標用于構建阻力面(圖3)。各阻力指標的權重系數以各單因子對濕地生態系統的影響程度為基礎,利用AHP決策分析法計算出各阻力因素的子權重,并在建立層次架構模型后。根據專家打分法,對以上7個因素進行重要程度標準化,再將文獻中不同賦值進行同比例標準化處理(杜佳衡等, 2023; 李航鶴等, 2020; 劉慶豪,2023),結合專家訪談的結果和建議,以輝河濕地實際情況為基礎對多種阻力因子展開評估與打分。在對各阻力指標進行同一水平的比較后,選取相對可靠的判斷值,得出阻力因子及權重(表2)。基于上述 7 類生態阻力因子及權重值,運用ArcGIS10.7中疊加分析工具得到研究區各類因子綜合阻力值(圖3h)。

表2 阻力指標因子權重Table 2 Weight of resistance index fact

圖3 單因子阻力面和綜合阻力面圖Fig.3 Single factor resistance surface and composite resistance surface diagram

由圖3可知,阻力高值區集中分布于研究區中東部和西南部地區,距離生態源地較遠,主要作物類型為草地,距離水源較遠,建設用地相對較多,受人類活動影響大,容易阻礙生物之間的信息交換,不利于生物活動。阻力低值區分布于研究區西部和北部地區,濕地分布較廣,輝河的主要河流從研究區經過,NDVI值較高,是生態環境較好的區域,生物更容易進行遷徙(杜佳衡等, 2023)。綜合來看:研究區阻力值的高低主要受自然因素影響,人類的生產與開發等活動在一定程度上降低了生態源地之間的互通(劉瑞寬等, 2023),研究區中東部和西南部綜合阻力值較高,西部和北部較低,高值區和低值區連通過度區較少,不利于生態風險的疏散和物種的交流。

3.3 生態廊道識別與生態安全格局構建結果

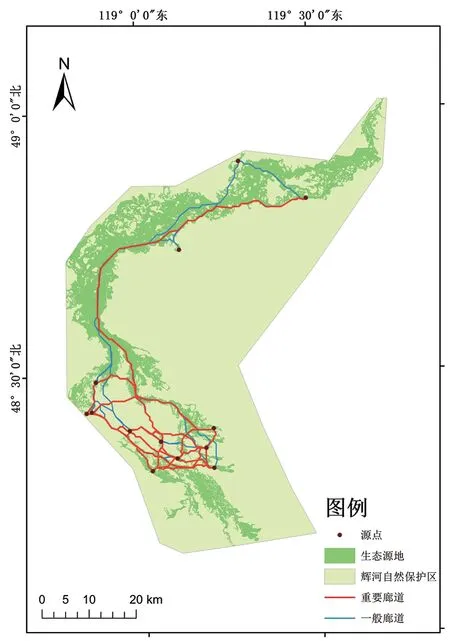

在 ArcGIS 10.7平臺上將13塊生態源地轉為生態源點,再基于輝河濕地保護區的最小累計阻力模型(如圖3h),利用 Distance工具的 costdistance 模塊,計算每個源點到其他生態源點間的成本距離并生成相應的回溯鏈接,并將其輸入到cost-path 模塊,計算出每個源點到其他源點的成本路徑,并將柵格形式的成本路徑轉換為矢量的形式,就生成了輝河濕地的78條潛在生態廊道,廊道分布如圖4所示。

圖4 生態廊道Fig.4 Ecological corridors

重力模型可以量化源地間的相互作用力的大小,依此可評價廊道的相對重要性。基于重力模型提取關鍵廊道,利用重力模型對13個生態源地的相互作用力進行計算,構建吸引力矩陣。將相互作用力強度大于2的廊道作為重要廊道,共篩選出20條廊道作為重要廊道,總長度為378.99 km,剩余的58條廊道作為一般廊道。其中3號源地和5號源地的相互作用力最強,是由于兩個源地的生態環境質量較好,有利于生物遷徙,可促進物質流動和能量交換,在具體的規劃應用中需進行重點保護。7號源地和8號源地的相互作用力最弱,兩個源地之間的阻力值比較高,生物遷徙較為困難,后續應在生態廊道間增加生態節點,為生物提供相應的棲息地(杜佳衡等,2023)。由圖4可知:生態廊道呈現為北部和東部呈鏈條狀而中南部呈較為密集的網狀,并且輝河干流與眾多支流是物種遷徙擴散重要的生態廊道(劉瑞寬等, 2023)。

4 討論

輝河濕地作為“鳥類的飛機場”,其豐富的景觀在維系東北亞地區的生態平衡起著重要的作用。依據輝河濕地生態網絡研究結果,研究區西部、北部和中南部地區生態源地分布相對密集,應以源地的保護為重點,可采取調蓄水源的方式增加濕地面積,提升景觀連通性和生態系統的穩定性。東部和中部地區源地分布稀疏,距離河流水源距離較遠,植被主要以草地為主,濕地數量極少并主要分布在東南部,雖生態環境質量較低,但該區域城鎮密度小,受人為因素的干擾較少,可采取自然修復的措施,不必投入過多經濟資源。中南部地區生態廊道尤其是重要廊道分布密集,將原本相互孤立的源地連接起來,多數小塊生態源地充當“腳踏石”的作用,促進了重要生源地9號源地和12號源地的連通,構成了輝河濕地的生態屏障(晁云舒等, 2023)。在未來的規劃中需抓住核心保護區域,合理規劃生態廊道,同時注重研究區東部和中部的濕地建設和水源補給,增強研究區東西之間的連通性和東部較干旱地區的生態建設和物種的交流。

本文的研究思路和方法可為輝河濕地的生態建設布局模式提供一定的科學參考,但由于數據獲取等客觀原因仍存在不足。首先,本文在構建阻力面主要運用AHP決策分析法和專家打分法結合現有的數據進行阻力因子的確定與權重量化,存在一定的局限性和主觀性。其次,本文只是構建了輝河濕地的生態網絡,缺少格局的具體優化調整措施與驗證,對各生態組分的具體保護措施還需深入研究(杜佳衡等, 2023)。

5 結論

本研究以輝河濕地自然保護區為對象,以2020年Landsat遙感數據影像為基礎,利用MCR模型、重力模型等方法,構建了具有13個生態源地、78條生態廊道和20條重要廊道的生態網絡,主要結論如下:

1)運用conefor2.6軟件識別出了13塊生態源地,總面積為790.75 km2,約占研究區總面積的22.8%。沿輝河流域分布的源地,是貫通網絡南北部的大型濕地斑塊,主要集中分布在研究區的西部、北部和中南部,其中,中南部分布密集,東部和北部分布稀疏。

2)基于MCR模型共提取出生態廊道共78條,利用重力模型選取重要廊道共20條,輻射影響范圍覆蓋研究區大部分地區,最長距離達33.414 km,主要在研究區中南部地區呈現網狀分布,說明輝河濕地中南部地區的生態系統連通性和完整性最高。研究區東部和中部地區未有源地和廊道分布,景觀連通性較差。