以雜技藝術創造戲劇情境

——評雜技劇《先聲》

文|宋寶珍

圖|沈陽雜技演藝集團提供

2024 年1 月6—7 日,沈陽雜技演藝集團新創作的雜技劇《先聲》(編劇陳國峰、馬琳,總導演李春燕)在北京保利劇院上演,廣受歡迎,獲得成功。該劇將九一八事變之后沈陽軍民反抗日本侵略者的這條紅色主線,融合在各種雜技技巧的有機整合與精彩呈現之中,形成了一臺主題鮮明、敘事清晰、整體和諧、亮點突出的雜技劇。可以說,它為雜技劇的創新發展開拓了路徑、提供了啟示。

一、勇于實踐,探索紅色主題的雜技表現

雜技是中華民族的優秀傳統藝術,以對表演者經年日久的身體訓練形成超凡的、極致的藝術手段,追求高、精、難、險、奇、絕、新、美的藝術效果。雜技劇表現紅色主題,已有《戰上海》的成功先例,在《先聲》中如何創新、怎樣發展,沈陽雜技演藝集團面臨著新的挑戰。

《先聲》以中華民族救亡圖存的抗日戰爭為歷史背景,以沈陽普通百姓——武館師娘、女兒英子、徒弟大力和大奎等人在九一八事變前后的命運轉變、抗敵行動為主線,用雜技語匯表現了日寇對沈陽的虎視眈眈、中共地下黨對危機局勢的準確判斷、北大營守軍的抗敵槍聲、城區軍警與進犯之敵的頑強斗爭、中共滿洲省委發出的全國第一份抗日宣言、東北人民的洶涌怒潮、義勇軍戰士的英勇沖鋒等。《先聲》所表現的九一八事變之后東北人民奮起抗敵的紅色主題,既是中國共產黨領導的反帝反侵略斗爭的先聲,也是大眾覺醒、發憤圖強的先聲,更是中華民族浴火重生、鳳凰涅槃的先聲。

首先,表達紅色主題需要劇情的代入感,讓觀眾領會雜技劇的總體敘事和意義指向。該劇編導依循戲劇的規定性,把握演出的總體節奏,讓觀眾沉浸式欣賞劇情,追求生動感人的藝術效果,而不是給他們拼接式展現一系列單一節目的高、難、奇、險,讓他們跳脫劇情去驚嘆。

其次,表達紅色主題必須塑造好正面形象。演員不再是中性的表演者或單純的技藝展示者,而需要有角色定位和扮演意識。《先聲》在人物關系設計中,有中共地下黨組織成員,有開武館的王鐵掌一家和他的徒弟們,有以黃顯聲為代表的北大營的弟兄們,有東北大學的莘莘學子,有密林深處的抗日聯軍,他們結成了抗日戰線與敵人周旋、拼殺,他們在舞臺上是一個個的角色,共同組成東北人民的抗敵群像。

最后,表達紅色主題要有正義之氣。《先聲》的演出以男演員居多,充滿了陽剛之氣和悲壯色彩。在抗日戰爭的大背景下,雜技動作被設計成剛猛有力、酣暢淋漓的肢體表演:在沈陽軍民與敵人搏斗的場面中,敵我不斷翻越高欄,魔高一尺,道高一丈,最終是正義戰勝邪惡,觀眾的掌聲獻給了反侵略者;結尾處,義勇軍戰士披著白色斗篷在雪地里滑行,持續進行著正義戰爭,頗有革命浪漫主義的激情,凸顯了東北人民的抗敵斗志和必勝決心。

二、多元共融,追求整體藝術效果

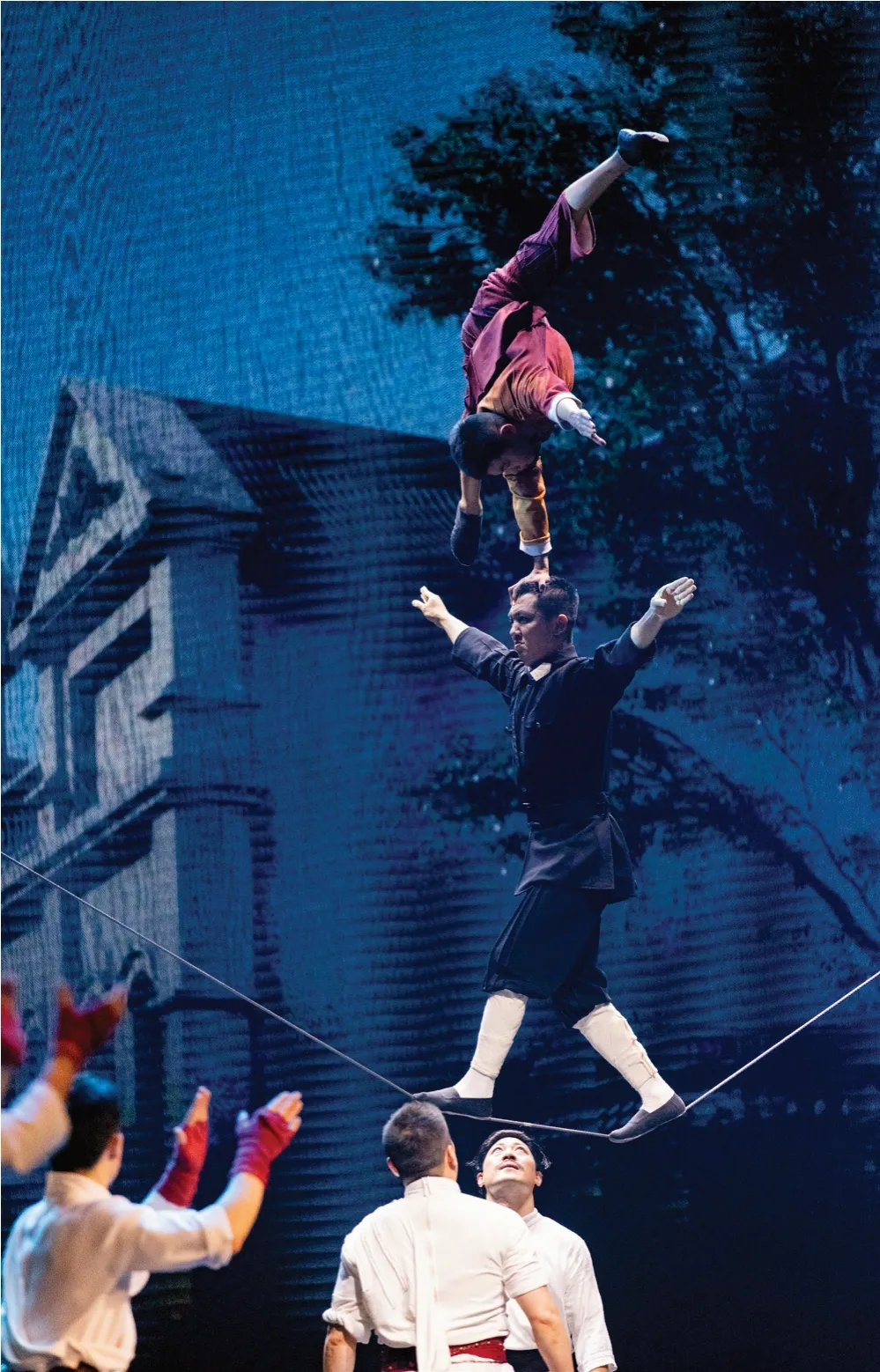

雜技劇也是劇,它的形象、敘事、結構、情境應當符合戲劇的規定性。《先聲》用6 大戰斗場面,30 個節目打碎重組,40 場布景轉換、串聯,追求雜技與戲劇表演的巧妙編排和整合,在跨界融合中凸顯雜技藝術的魅力。雜技劇最怕的就是技巧表演與戲劇情境“兩張皮”,各行其是。《先聲》的演出展現了沈陽雜技演藝集團的系列絕活兒,其中不乏得過國際金獎、大獎的優秀節目,如舞獅、魔術、軟鋼絲、繩吊、高蹺、車技、爬桿、輪滑、騰空飛杠等,每一種技巧都有合理的劇情做依據,始終融合在戰爭氣氛里,在推動戲劇行動中發揮作用,并在情境創造中顯現功能。為了表現東北人民慷慨悲壯的抗日斗爭,編導主動舍棄了一些帶有輕松詼諧意味的表演項目,使得整體效果統一、集中且形象鮮明。

把雜技技巧織進戲劇敘事主線,是《先聲》成功的關鍵。雜技劇令人擔憂的往往是技巧動作的節奏跟劇情運行的節奏不合拍。在《先聲》的演出中,巧妙地避開了這個“坑”,雜技動作的設計帶動、映襯、順應了劇情。比如,摸進敵營時,眾勇士的巧妙閃躲、高臺空翻;與敵人周旋、散發傳單時,學生們的摩托、自行車、獨輪車的快速飛轉,不僅動感十足,而且充滿了戲劇懸念和緊張感。

通常雜技表演中的起范兒、換景、上器械等,已經與觀眾達成心理默契,他們能夠耐心等待即將發生的事情;而在戲劇情境中,主題表達、情節敘事、人物行動要有貫穿性,按照整體節奏運行,不能過多停頓,間斷劇情。《先聲》的演出遵循戲劇規則,在觀眾不經意間,器械已經擺好、空間已經轉換。此劇很節制地運用了影像,這些影像還原了歷史,不搶戲、不越矩,讓舞臺具有了縱深感,特別是高平臺的設計使用,使空間充滿張力、富有層次,形成多視點景觀,豐富了舞臺的形象畫面。整場演出讓觀眾始終沉浸在一種慷慨悲壯、正氣凜然之中,為情境吸引,為氣勢感動。

三、點面結合,角色戲與群像戲有機融合

《先聲》一開場,表現的是年關將近的沈陽城,一邊是老百姓渴望歡聚的心情,舞獅、高蹺等應節應景;另一邊是沈陽城里“黑云壓城城欲摧”的壓抑和沉重,中共滿洲省委負責人在火車站一露面,便被敵人圍追堵截。此時編導巧妙地運用了飛去來、大變活人魔術,既埋下了一條抗日紅線,又將敵我沖突充分展現。

《先聲》劇照

劇中,幾場群像戲、場面戲的設置頗具匠心、運用合理,這是編導的精心設計,讓人們忽視了它的刻意感,仿佛本該如此。比如,王鐵掌被日寇殺害,武館漸漸落敗,他的妻子(武館師娘)除夕夜思念亡夫,眼前浮現出武館興旺時徒弟們刻苦練武、意氣風發、各展絕技的場景;北大營中,東北軍集體練武,將士們在高空的單杠上多人接續360°旋轉,這一被命名為“騰空飛杠”的表演令人叫絕,驚心動魄;中共滿洲省委發布抗敵宣言,引發各界響應,學生們騎著自行車到處傳送,女學生們的車輪飛速旋轉,雜技的車技得以精彩展現;在抗聯的密營之中,茂林深處出現了抗聯戰士們登高放哨的爬桿動作,還有以輪滑表現的義勇軍戰士雪上飄飛的滑雪情形……這些設計不僅展現技巧,而且凸顯主題;不僅貼合劇情,而且塑造了英雄群像。當然,如果這些技巧不是單單表現于日常操練,而是更有效地融入戲劇的總體行動,勢必會更有表現力和藝術性。

四、意象之美,追求象外之意、韻外之旨

凡是戲劇中出現的物件,都超越了其現實性和尋常感,而帶有了某種符號性、寓言化、多義性特點,其內涵和意味因情境的烘托作用而增值或轉換。在《先聲》“除夕之祭”一場戲中,武館師娘回憶起丈夫王鐵掌與日本人比武的情形,劍鋒相擊,鏗鏘有聲,日本人被打倒在地,王鐵掌劍指其心,慨然收手,日本人似乎已經甘心認輸。正當王鐵掌轉身離去之時,兇惡的日本人卻在背后給了他致命一擊。這是一個現實細節,更是當時日本國民性的典型刻畫——表面恭敬、內心兇橫,畏懼強權、欺凌弱小。在“偽善聯誼”一場戲中,以剪影表現的日本人密謀的情形,彌漫著詭異、兇險的氣息;而日本女子的群舞之中,化用了魔術手彩變扇子的技法,她們身穿和服,表面和善,但一轉身便變作鬼臉。這一場面的處理,頗見編導功力。

劇中九一八事變之后,沈陽軍民與敵人展開巷戰,長長的街巷路障,被侵略者的鐵蹄踐踏、突破、分隔,象征著中華民族的大好河山被踐踏、凌辱、宰割,普通百姓被圍獵,慘遭殺戮。此時劇中沈陽街頭的路障,不僅是抗戰時期歷史的對象物,更是當時國家安全屏障破裂的表征。

還有,日本侵略者占領沈陽之后,沈陽人民如陷泥淖、如墮地獄,此時舞臺的形象畫面處理成與臺面垂直的一張巨大羅網,人們在其上攀爬、扭動、懸吊、跌落,雜技演員以富有表現力的肢體語言,展現了人們的痛苦不堪。《先聲》以藝術的方式,將慘痛的歷史警示世人:不忘昔日教訓,落后就要挨打;奮發圖強,振興中華。

以雜技的表現形式創造出成功的戲劇內容,《先聲》做出了全新探索,受到業內外的認可,并且取得了良好的社會效益。