眼動技術測謊:基于模擬實驗的實證研究

毛佳靈 張子培 殷明

摘 要|謊言識別是刑事偵查中非常重要的一環,而眼動技術因其高精度和非侵入性等特點,可以作為識別謊言的有力手段。通過構建模擬盜竊犯罪場景眼動實驗,比較不同被試對靶刺激與非靶刺激的眼動數據,有以下發現:(1)同一年齡的“有罪”和“無罪”被試面對相同刺激類型時,在注視時間、眼跳距離和瞳孔直徑三組眼動數據上均有較大差異,產生了分離效應;(2)“有罪”被試在面對不同刺激類型時,在首次注視時間、總注視時間、眼跳距離、平均瞳孔大小、所有注視點注視平均時間、再注視比率、回視時間七組眼動數據上產生顯著差異,同樣出現分離效應。這一結果為眼動測謊提供了新啟示:通過整合各種眼動指標,同時多重考量被試態度、刺激順序和環境多種因素,一定程度上可以有效地區分出犯罪嫌疑人與無辜者,從而有力推動案件偵查的開展。

關鍵詞|眼動技術;模擬實驗;有罪與無罪;測謊

Copyright ? 2024 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 眼動技術概述

眼睛是人們心靈的窗戶,是人們感知事物的主要途徑,是人們獲得信息的重要渠道。人們對信息的處理高度依賴視覺,80%~90%的外部信息都由人眼獲取[1],所以對人眼的科研工作始終非常有意義。眼球運動與人們的精神狀態密切相關,大腦在接收和處理信息的過程中,其情緒和認知負載會發生改變,進而會直接作用到眼動活動上。“眼動分析”的主要研究思路就是根據這一時期的眼動信息,對被試的認知加工情況進行判斷。19世紀[2]人們就已經開始研究眼動行為與心理活動之間的關系。美國心理學家賈斯特(Just)、卡朋特(Carpenter)[3]提出了“直接假說”(Immediacy Assumption)和“眼腦假說”(Eye-mind Assumption)兩種假設,他們認為眼睛活動與人類的大腦信息處理存在著密切的關系。所以眼動分析法是一個觀察人腦中認知加工過程的好方法,對于鑒別謊言的研究有著很好的指導作用。

研究眼動行為的主要指標包括瞳孔直徑、注視時間、眼跳距離、注視點軌跡等。瞳孔直徑的變化是研究最多的一個參數,它可以直觀地反映出被試者的情緒與精神狀態的改變;通過分析注視時間的長短能得出被試者對所呈現的圖片是否熟悉,并可以用來對眼球運動的各種方式進行分析,從而揭示眼睛認知加工信息的過程;眼跳的方位及距離能夠反映出被試者的關注對象和視線遷移的過程;注視點軌跡由多種眼動數據組合而成,能夠直觀、具體、全面地反映出眼球運動的時間和空間特性。通過對各種眼動指標的整合,可以有效地區分出犯罪嫌疑人與無辜者,從而有力推動案件偵破。

2 眼動指標研究

早在19世紀末,研究者就開始使用簡單的儀器來觀察被試的眼球運動,以此來考察被試的心理活動。20世紀50年代以來,歐美學者利用眼動追蹤技術對注視、回視、眼跳等指標做了許多研究。自20世紀80年代起,國內許多學者的諸多實驗以及研究已經證實了通過考察眼部特征測謊的可行性,一些眼動指標如注視、眼跳、眨眼頻率及瞳孔直徑都可作為謊言檢測的工具,并初步打造出研究范式,有些研究從側面證實了某些眼動指標對謊言檢測有重要的參考意義,可以應用到謊言檢測中。

2.1 注視類眼動指標

關于首視點和首視時間,首視點是指被試在觀測目標刺激時首先關注的區域,是代表被試注意力最感興趣之處,首視時間是指被試注意力在該區域停留的時間。夏洛特等人(Charlotte et al.,2012)對被試者看到不同熟悉度人臉的眼動行為進行了研究,結果表明,人們的首次注視具有很強的認知效應,首視點反映了被試者對刺激材料的感興趣程度,首次注視的時長與熟悉度之間存在著密切的關系,對于熟悉面孔的人們的首次注視時間更長[4]。基什內爾(Kirchner,2006)又指出,首次注視位置還易受外界環境因素的影響,包括:刺激材料的新異性(亮度、顏色、與周圍環境的區別)、活動性(移動的物體更易引發注意)和危險性(如:刀、槍等)等[5]。

關于注視時間和注視次數,從賈斯特和卡朋特提出“直接假說”與“眼腦假說”開始,大量研究顯示,人們對刺激物的注視時長約等于人腦對信息進行認知加工的時間[6],當承受更大的認知負擔時,人們的注視時間就會變長。瑞恩等人(Ryan et al.,2013)發現,被試者看到熟悉人臉相較陌生人臉注視時間會明顯增加[7]。Heist J J(2011)等人將明星與陌生人的面部圖片作為刺激物,發現人們的關注點更聚集在熟悉面部的內部特征(眼睛、鼻子和嘴)以及不熟悉面部的外在特征(臉型、頭發、膚色等)上[8]。由此可見可以根據注視時間的長短和注視點的分布特點來判斷被試者對刺激物的熟悉程度。

關于注視方向,曼、卡若琳[9]和[10]、奧爾德特[11](Mann,Carolyn,and Aldert,2010),君迪[12]等人(Jundi et al.,2013)等對視線接觸是否會提高測謊效果進行了研究,結果表明,采用視線接觸能夠發現更多的說謊線索,但是其準確性依然沒有明顯地超過對照組。曼和薩曼塔(Mann and Samanth,2012)在機場隨機抽取被試者,對剛下飛機旅客的職業和旅行動機等問題展開了各種提問,并且要求他們分別作出真假兩種答案,但是都沒有獲得預期的效果。即便是在實驗室的理想環境下,對真話組與假話組的視線指向進行采集比對,依舊沒有發現與謊言之間存在聯系[13]。可以看出,當前階段注視方向這一參數并不能對謊言進行有效的識別。

2.2 眼跳類眼動指標

關于眼跳,沙爾(Schall,2002)提出眼跳是一種快速的注視轉移,是將視網膜的中央凹重新定位到視覺場景中的一個新點上,以此來獲得精確而清晰的視覺[14]。眼跳潛伏期是指從刺激源呈現到眼跳行為開始發生之間的時間間隔,反映從信息傳入到傳出之間在神經中樞進行加工的時間,一般為150~175ms,被試面對刺激源包含的信息,大腦快速進行接收、處理、反應,并通過外部眼跳行為表現。王敬欣(2014)發現相對于中性圖片,情緒圖片引起的眼跳潛伏期更長,被試的選擇性注意會偏向于情緒性圖片。這從另一方面說明通過對被試進行情緒刺激,眼跳潛伏期可以一定程度反映被試與圖片的熟悉程度。

而眼跳距離,則是指視線從上一個注視點到下一個注視點轉移時,兩個注視點中間的夾角,該指數通常用角度來表示。眼跳距離反映了人們的視覺處理范圍,波姆、克勞斯、巴特、馬丁內斯(Bo-hme et al.,2004)研究表明,當人眼接受信息時,對于包含信息更多的刺激區域,眼跳角度傾向于更小[15]。弗萊等人(Vrij et al.,2014)對在說實話和說謊兩種情況下的眼跳數據進行了采集,結果表明,在說謊的情況下眼睛跳速率會更大,但是兩種情況之間的差別具體有多大還需要進一步的實證研究[16]。

2.3 瞳孔類眼動指標

對瞳孔類眼動指標的研究主要是瞳孔直徑。瞳孔是人眼內虹膜中央一個圓形的孔洞,它是光線進入眼睛的主要通道。通過伸縮虹膜上的平滑肌,能收縮或擴大瞳孔的直徑,從而調節進入眼睛的光線。瞳孔大小受光線的強弱和一些心理過程的影響,而且無法被人的意識所操控的,因此,瞳孔直徑的大小變化能夠成為測謊研究的一個重要指標。

瓦爾奇克等人(Walczyk et al.,2012)對觀看完真實犯罪視頻的真話組和謊言組人員瞳孔直徑的變化進行了采集分析,發現謊言組人員的平均瞳孔直徑要大得多[17]。普勞德富特等人(Proudfoot J G et al.,2015)驗證了人際交流中的瞳孔直徑的測謊有效性的同時,還將其開發成了計算機程序[18]。弗萊、曼和費舍爾(Vrij A,Mann S A,and Fisher RP,2008)通過一場模擬盜竊實驗對比研究,得出了“犯罪者”的瞳孔直徑明顯增大,而無辜被試者瞳孔大小沒有改變的結論[19]。麗貝卡·戴爾(Rebecca Dyer,2007)通過類似的模擬犯罪實驗,發現在觀察犯罪現場相關圖片時“犯罪者”瞳孔直徑要明顯大于無辜者,而觀察與犯罪現場無關圖片時,二者的差異不明顯[20]。

國內葉小卉(2008)首先運用眼動儀作為測謊儀器,嘗試以瞳孔直徑作為測謊指標,并與 GKT測謊法相結合,結果表明,在 GKT模型中,對“有罪”被試者的判斷正確性達到80%,而對無辜的判斷正確性達到100%,證明了認識因素與謊言在 GKT模型中的作用,同時驗證了瞳孔大小可以區分各種受試者。此外劉遠(2014)、朱小艷(2018)同樣通過CKT測試驗證了瞳孔大小等多個指標的匹配性問題。

以上的實驗結果表明,個體的瞳孔直徑受到認知負載和情感的交互影響,且該數值的改變不能被人類意志所控制,因此,考察瞳孔直徑的變化情況是眼動測謊技術里最有效和最穩定的方法。但瞳孔直徑的大小容易受到外界因素如環境的明暗情況和被試者疲勞程度等因素的影響,在測謊時需要注意控制無關變量的一致,避免對實驗造成干擾。

3 實驗設計

3.1 被試與分組

本實驗共招募被試者33人,所有被試者的視力或矯正視力均正常。其中大一組招募12人,大四組招募12人,教職工組招募9人。33人共分為11組,每3人為一組。小組3人通過抽簽決定1人扮演小偷,其余被試者均為平民。

3.2 材料與儀器

(1)靶刺激圖片

犯罪現場內部的照片、鼠標墊上有書的照片、“受害者”的面部照片、窗臺上有礦泉水的照片。所有圖片經過統一處理,亮度、對比度、大小一致,都在顯示器上全屏放映,人物面部表情均為中性。

(2)非靶刺激圖片

針對每個靶刺激圖片,匹配1個與之相似但與模擬犯罪無關的圖片(確保被試之前未見過)。

(3)數據的采集與分析

實驗采用Eyelink Portable Duo型眼動儀(加拿大SR Research公司)對被試進行眼動測量、跟蹤、數據記錄和采集,實驗刺激程序采用Experiment Builder軟件進行編寫,所獲得的數據經過Data Viwer編輯導出后,使用Spass進行分析。比較“有罪”與“無罪”被試者實驗數據時選擇方差分析法,自變量為“有罪”或“無罪”,因變量為被試者的眼動數據,分析方法選擇精確檢驗。比較“有罪”被試者對靶刺激與非靶刺激的反應區別時選擇單樣本t檢驗。比較大一和大四教職工三組組間數據差異時,選擇單因素ANOVA檢驗。

3.3 實驗設計

整個實驗分為兩階段。

階段1:預備實驗

被試者按分組到達實驗室外,通過抽簽決定小偷和平民的身份,以及進入“犯罪現場”的順序,3人中一人扮演小偷,其余人員均為平民。例如甲抽到的簽為“平民&1”,表示他的身份是平民,第一個進入“犯罪現場”;乙抽到的簽為“小偷&3”,則他的身份是小偷,第三個進入“犯罪現場”。犯罪現場內放置一張長桌,一名正在玩手機的“受害者”坐在其中一端,在桌子一角隨機地將一本書放置在鼠標墊上。所有被試者均需要環繞“犯罪現場”兩周,確保對環境有充分的印象,小偷還需要在不被“受害者”發現的前提下伺機將書偷走。所有被試者均在實驗開始前告知實驗要求,實驗全程禁止交流。

階段2:正式實驗

為了獲得眼睛位置的準確記錄,需要在開始前要對眼動儀進行校準。在校準過程中,被試需要將視線隨著屏幕上出現的注視點“+”一起移動,若校準結果符合,則可以進入下一步實驗。實驗過程中,被試需要通過鍵盤上的“1”和“2”來選擇自己對出現的圖片有無印象。被試者不論身份是小偷還是平民,均需要誠實回答問題。

電腦會按照隨機順序呈現出幾張圖片,分別是:犯罪現場的照片、與犯罪現場環境相似的照片,鼠標墊上有書的照片、鼠標墊上書被拿走以后的照片(放在左、右手邊桌子的照片均會呈現),在實驗現場放的書的照片、另一本用于對照的書的照片。

4 實驗結果

4.1 觀察“有罪”組與“無罪”組的眼動數據比較

實驗共采集了33人的眼動數據,其中一人數據無效予以排除,實際共采集到32人的有效數據。在有效數據中選取首次注視時間、總注視時間、眼跳距離、平均瞳孔大小、所有注視點注視平均時間、再注視比率、回視時間的參數進行比較。測試整體結果如表2所示。

4.1.1 “有罪組”和“無罪組”的比較

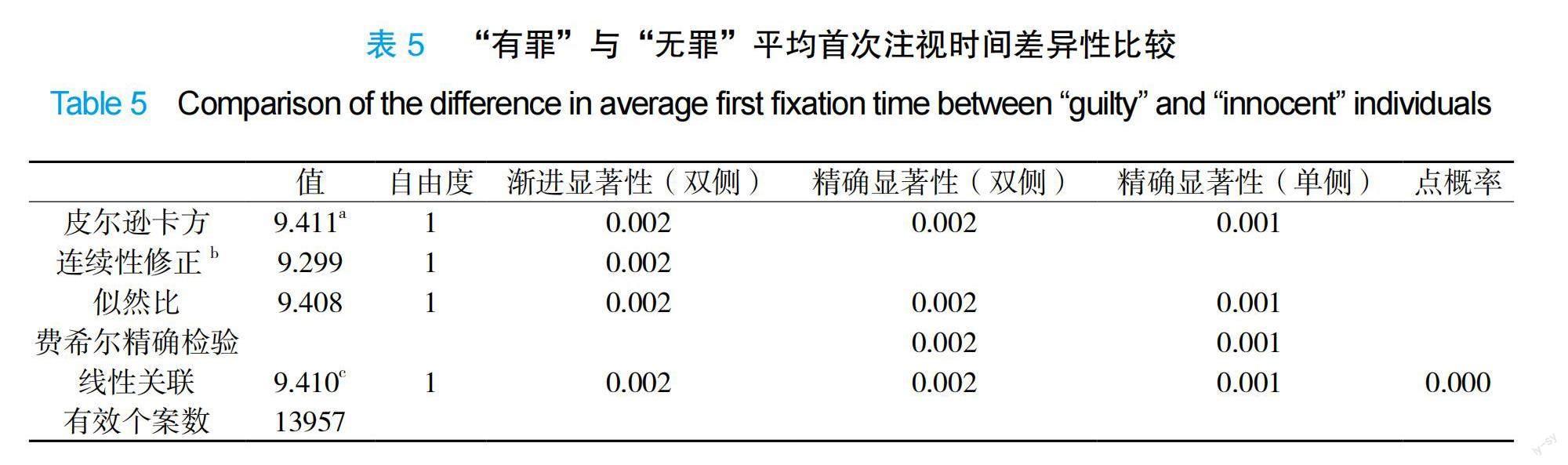

(1)差異顯著指標

“有罪”的被試者較“無罪”的被試者,在三個指標上表現明顯,并且達到統計學意義差異顯著,能夠有效區分出“有罪”和“無罪”的差別:平均總注視時間減小(p<0.001),平均首次注視時間增加(p<0.05),平均回視時間減少(p<0.001)。

第一,在平均總注視時間上,“有罪”被試組顯著低于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準減小(p<0.001);

第二,在平均首次注視時間上,“有罪”被試組顯著大于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準增加(p<0.05);

第三,在平均回視時間上,“有罪”被試組顯著少于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準減少(p<0.001);

研究表明,“有罪”的被試在平均總注視時間、平均首次注視時間、平均回視時間三個指標上表現明顯,能夠有效區分出“有罪”和“無罪”的差別。具體數據分析如下:

(2)差異不顯著指標

對比飾演小偷的“有罪”組和飾演平民的“無罪”組對呈現圖片在眼跳距離、平均瞳孔大小、所有注視點注視平均時間、再注視比率等數據,差別均不明顯,無統計學意義(p>0.05)。

4.1.2 不同樣本群體中“有罪組”和“無罪組”的比較

(1)差異顯著指標

進一步比較大一組、大四組、教職工組的實驗數據。

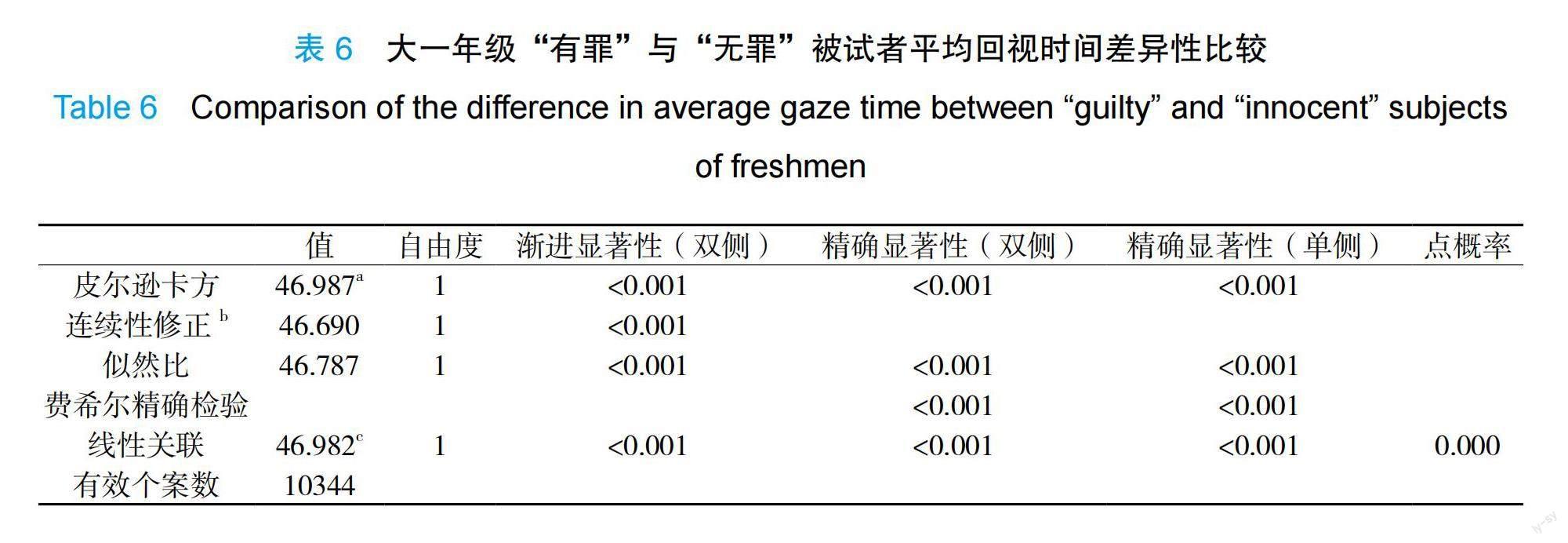

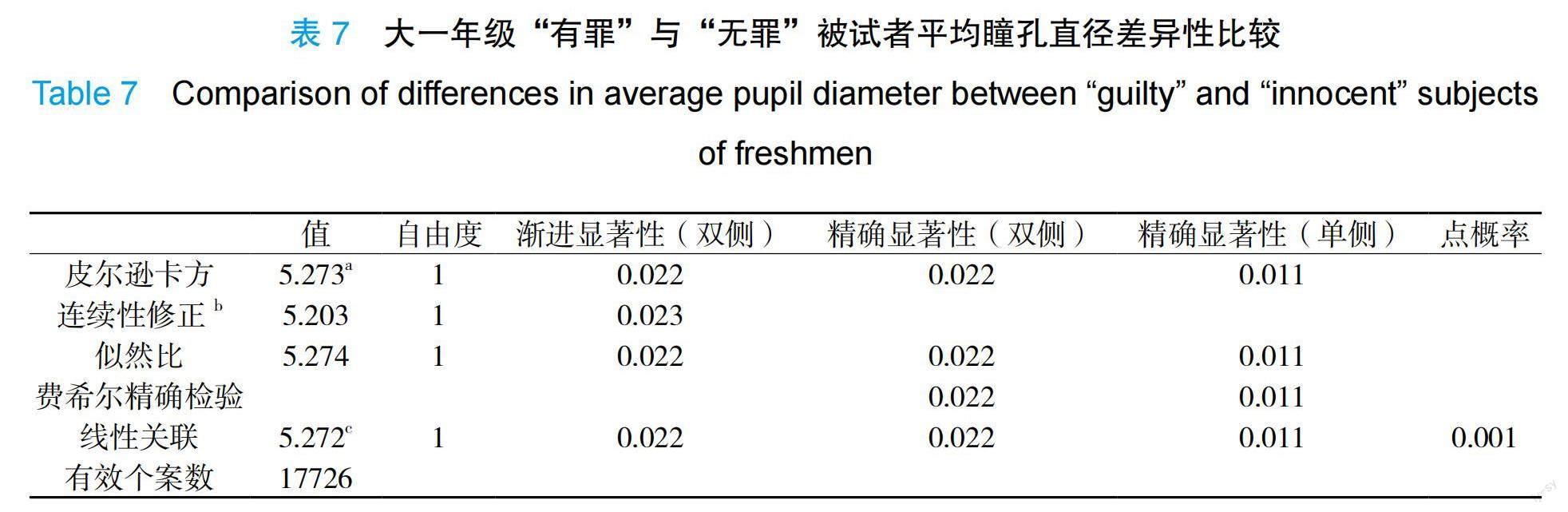

①大一組“有罪”的被試者較“無罪”的被試者,在三個指標上表現明顯,并且達到統計學意義,差異顯著,能夠有效區分出“有罪”和“無罪”的差別:平均總注視時間減小(p<0.05),平均瞳孔直徑增加(p<0.05),平均回視時間減少(p<0.001)。

第一,在平均總注視時間上,大一組“有罪”被試組顯著低于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準減小(p<0.05);

第二,在平均瞳孔直徑上,大一組“有罪”被試組顯著大于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準增加(p<0.05);

第三,在平均回視時間上,大一組“有罪”被試組顯著少于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準減少(p<0.001);

研究確認,大一組“有罪”的被試在平均總注視時間、平均瞳孔直徑、平均回視時間三個指標上表現明顯,能夠有效區分出“有罪”和“無罪”的差別。具體數據分析如下:

②大四組“有罪”的被試者較“無罪”的被試者,在兩個指標上表現明顯,能夠有效區分出“有罪”和“無罪”的差別:平均總注視時間減少(p<0.001),平均回視時間減少(p<0.001)。

第一,在平均總注視時間上,大四組“有罪”被試組顯著低于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準減小(p<0.001);

第二,在平均回視時間上,大四組“有罪”被試組顯著少于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準減少(p<0.001);

研究表明,大四組“有罪”的被試在平均總注視時間、平均回視時間兩個指標上表現明顯,能夠有效區分出“有罪”和“無罪”的差別。具體數據分析如下:

③教職工組“有罪”的被試者較“無罪”的被試者,在四個指標上表現明顯,能夠有效區分出“有罪”和“無罪”的差別:首次注視時間減少(p<0.001),總注視時間減少(p<0.001),平均瞳孔直徑減少(p<0.05),平均回視時間減少(p<0.001)。

第一,平均首次注視時間,教職工組“有罪”被試組顯著小于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準減少(p<0.001);

第二,平均總注視時間,教職工組“有罪”被試組顯著小于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準減少(p<0.001);

第三,平均瞳孔直徑,教職工組“有罪”被試組顯著小于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準減少(p<0.05);

第四,平均回視時間,教職工組“有罪”被試組顯著少于“無罪”被試,并且達到統計學顯著標準減少(p<0.001)。

(2)差異不顯著指標

對比大一組“有罪”的被試者和“無罪”的被試者對呈現圖片在首次注視時間、眼跳距離、所有注視點注視平均時間、再注視比率,差別不明顯,無統計學意義(p>0.05)。

對比大四組“有罪”的被試者和“無罪”的被試者對呈現圖片在首次注視時間、眼跳距離、平均瞳孔直徑、所有注視點注視平均時間、再注視比率,差別均不明顯,無統計學意義(p>0.05)。

對比教職工組“有罪”的被試者和“無罪”的被試者對呈現圖片在平均眼跳距離、所有注視點注視平均時間、再注視比率,差別不明顯,無統計學意義(p>0.05)。

4.2 比較大一組、大四組、教職工組對刺激的眼動參數

在實驗實際采集的32人有效眼動數據中,按照大一、大四、教職工的分組,選取首次注視時間、總注視時間、眼跳距離、平均瞳孔大小、所有注視點注視平均時間、再注視比率、回視時間的參數進行比較。測試整體結果如表15所示。

平均首次注視時間差異顯著(p<0.01),教職工最小,大四組最大;平均總注視時間差異顯著(p<0.01),大一組最小,大四組最大;平均眼跳距離差異顯著(p<0.01),大四組最小,教職工組最大;平均瞳孔直徑差異顯著(p<0.01),教職工組最小,大四組最大;所有注視點平均注視時間差異顯著(p<0.01),大一組最小,大四組最大;平均再注視比率差異顯著,大一組最小,教職工組最大;平均回視時間差異顯著(p<0.01),大一組最小,教職工組最大。

4.3 比較“有罪”被試者觀看靶刺激與非靶刺激時的眼動數據

在實驗實際采集的32人有效眼動數據中,篩選出飾演小偷的“有罪”被試者的眼動數據。選取首次注視時間、總注視時間、眼跳距離、平均瞳孔大小、所有注視點注視平均時間、再注視比率、回視時間等眼動參數進行比較。測試整體結果如表18所示。

對比“有罪”者觀看靶刺激與觀看非靶刺激時的眼動參數,平均首次注視時間減少(p<0.01),平均總注視時間減少(p<0.01),平均眼跳距離減小(p<0.01),平均瞳孔直徑減小(p<0.01),所有注視點平均注視時間減小(p<0.01),平均再注視比率減小(p<0.01),平均回視時間增加(p<0.01)。

5 結論

(1)結論一

對比“有罪”與“無罪”被試,前者在平均總注視時間、平均首次注視時間、平均回視時間三個指標上表現明顯,能夠有效區分出“有罪”和“無罪”的差別。

(2)結論二

對比大一組、大四組、教職工組,三組組間數據在首次注視時間、總注視時間、眼跳距離、平均瞳孔大小、所有注視點注視平均時間、再注視比率、回視時間七個指標全部存在顯著性差異。說明眼動數據受年齡、社會經歷等因素影響較大。

(3)結論三

對比“有罪”被試者觀看靶刺激與非靶刺激時的眼動數據,可以發現在首次注視時間、總注視時間、眼跳距離、平均瞳孔大小、所有注視點注視平均時間、再注視比率、回視時間七個指標全部存在顯著性差異。被試者對非靶刺激認知加工時間長,表現為注視時間更長、平均瞳孔直徑更大、再注視比率更高,對靶刺激更為關注,表現為眼跳距離更小、回視時間更長。這說明視覺加工過程中,被試者會根據感興趣的刺激特征,調整自己的注視和注意力分配方式,直接影響到眼動參數數據結果的不同。

6 討論

6.1 結論分析

本文以某學院為案例地,基于視覺注意機制與“認知—情感—行為”理論,運用眼動實驗和問卷調查相結合的研究方法,通過不同角色分組量化與眼動數據相結合,發現不同人群之間、同一人群面對不同的刺激類型,注視時間、眼跳距離、瞳孔直徑等眼動數據均有較大差異,發生了分離效應。由此得出結論:眼動技術對于“有罪”與“無罪”有一定的區分作用,具有很大的研究意義。

(1)年齡對眼動特征產生不同影響,在實驗中體現在年齡越大,總注視時間、回視時間、眼跳距離等變長,但首注視時間、平均瞳孔直徑變小,這初步反映不同年齡階段的被試認知和心理成熟度存在差異,引發視覺的注意程度不同。年齡較大被試心理過程較為復雜,相應眼部活動時間延長,相同刺激對其作用效果會相應減弱。

(2)角色對眼動特征產生不同影響,“有罪”被試相較于“無罪”被試多了盜竊的過程,則相應在其大腦中產生不同的認知活動,當相應刺激呈現時,反饋到“有罪”被試的大腦會引發更為復雜的信息分析、加工活動并喚醒相應情緒,表現為害怕、擔心、恐懼等,而“無罪”被試的大腦僅進行初步的記憶提取活動,情緒較為平靜穩定,因而其外在表現為個體的眼部指標如平均總注視時間、平均首次注視時間、平均回視時間有較大差異。

(3)刺激對眼動特征產生不同影響,對于“無罪”被試而言,靶刺激無法喚醒其生理情緒,也無法調動大腦進行深層次加工。而對于“有罪”被試而言,靶刺激能夠觸發其對之前盜竊行為的深刻記憶,無論是在情緒還是大腦加工上,都能激活個體生理狀態,表現為眼動狀態的活躍。

6.2 偏差分析

對比相關資料后發現,如瞳孔直徑等一些原本應該顯示出區別的數據,在本次實驗中僅在部分被試者中發現了顯著性差異,與理想情況之間存在很大偏差。經過反思總結,認為可能是以下幾個因素對實驗結果造成了影響。

(1)被試者對待實驗的認真程度影響實驗效果數據的獲取。有些人可能會對實驗非常認真,而另一些人可能缺乏興趣,未仔細觀察現場環境,無法發現靶刺激與非靶刺激的區別,導致兩者結果近似;又比如被試者見到圖片在選擇是否有印象時,未經過充分思索隨意選擇答案,時間太短導致眼動儀未能捕捉到有價值的信息。大四組的被試者實驗效果較差,只有兩組數據出現了顯著性差異,很大一部分都是這個原因。

因此,在實驗設計時要充分考慮認真程度對實驗的潛在影響,在實驗過程中可以增強樂趣元素,重視場景布置,豐富視覺效果,設計一些獎勵或者懲罰機制,以吸引被試的視覺注意,放大實驗效果。

(2)圖片的呈現順序可能會影響實驗。在實驗中,被試者需要連續對多張圖片是否有印象做出選擇,但是前面出現的圖片可能對后面的圖片起到提示作用,這種現象被稱為“圖片先行效應”。因此被試者即使在“犯罪現場”未見到相關場景,但前面見過的圖片也可能會在實驗過程中被不自覺地回憶起來,給他們產生一定熟悉感進而影響他們的反應和表現,這也意味著眼動參數有被影響的可能,反映出的認知結果可能存在偏差。

為了減少這種影響,在實驗設計中要小心控制被試者的情境和先前的接觸,對圖片的呈現順序要進行針對性調整,并且增添迷惑項、干擾項,減少被試者能獲得的提示甚至提供錯誤的提示。此外還可以在每次圖片測試之前設立較長的間隔時間,并采取一些干擾記憶的方法,例如背誦和跳繩等,確保實驗數據的準確。

(3)眼動實驗的結果還會受到多種因素的影響。如強光會刺激受試者的視網膜,導致瞳孔直徑偏小、眨眼頻率偏高,而昏暗的環境會影響受試者的視覺敏感性,使注視時間偏大;現場的噪聲干擾則會影響被試者的情緒和注意力,從而影響實驗結果;此外現場環境的色彩、氛圍,被觀看物體的活動性、危險性等因素都有可能使數據出現偏差。

被試者的個人因素也會對眼動實驗數據產生影響。這一點在教職工組的情況比較明顯,招募的教職工多為中年保潔人員,接受學習相對較慢,需要更多時間做出反應,對實驗器材和電腦使用比較陌生,選擇是否有印象時需要低頭按鍵盤,這直接表現為總注視時間和眼跳距離比其他兩組更長。

最后,受試者的誠實性也會對實驗結果產生影響。本實驗僅模擬了被試者誠實回答的情況,但實戰中犯罪嫌疑人大都會有所隱瞞、企圖逃避偵查,而說謊會大幅提高被試者的認知負荷,造成情緒的波動,與理想情況下的眼動數據必然有所區別。

因此,以后在設計和實施眼動實驗時,需要嚴格控制好變量,盡量在相似的場景開展實驗;充分考慮被試者的個人因素,針對不同人群制定實驗設計和數據分析方法,挑選對照組時要盡量保持一致;同時實戰中要與訊問相結合,考慮到犯罪嫌疑人的心理狀態,可以引導受試者感受到焦慮、恐懼情緒,實驗前有保留地展示已有證據、講解政策,攻破心理防線,提高嫌疑人的誠實回答率。

參考文獻

[1]武媛媛.眼動跟蹤技術研究[D].西安:西安電子科技大學,2009.

[2]Porterfield,William.A Treatise on the Eye,the Manner and Phaenomena of Vision[M].1759.

[3]孟凡騫.眼動指標的認知含義與測謊價值[J].心理技術與應用,2015(7):26-29.

[4]Schwedes C,Wentura D.The Revealing Glance:Eye gaze Behavior to Concealed Information[J].Memory & Cognition,2012,40(4):642-651.

[5]Kirchner H.Ultra-rapid object detection with saccadiceye movements:visual processing speed revisited[J].VisionResearch,2006,46(11):1762-1776.

[6]Just M A Carpenter PA inference processes during reading:Re-flections from eye fixation[M]// Senders J M.Fisher D F,Monly R A.Eye movements and the higher psychological functions.Hills-dale.IN J:Erbaum,1978.

[7]Ryan J D,Hannula D.The Obligatory Effects of Memory on Eye Movements[J].Memory,2013,15(2):508-525.

[8]Heisz J J,Ryan J D.The Effects of Prior Exposure on Face Processing in Younger and Older Adults[J].Frontiers in Aging Neuroscience,2011,3(40):15.

[9]Mann S,Vrij A,Bull R.Looking through the Eyes of an Accurate Lie Detector[J].Journal of Credibility Assessment and Witness Psychology,2006,7(1):1-16.

[10]Carolyn M,Darrin J.Who Told You That? Uncovering the Source of Believed Cues to Deception[J].International Journal of Psychological Studies,2014,15(6):322-332.

[11]Aldert Vrij.“Look into my eyes”:Can An Instruction to Maintain Eye Contact Facilitate Lie Detection[J].Psychology,Crime & Law,2010,16(4):327-348.

[12]Jundi S,Vrij A,Mann S,et al.Who Should I Look At Eye Contact During Collective Interviewing as A Cue to Deceit[J].Psychology Crime & Law,2013,19(8):661-671.

[13]Mann,Samantha.The Direction of Deception:Neuro-Linguistic Programming as A Lie Detection Tool[J].Journal of Police & Criminal Psychology,2012,27(2):160-166.

[14]Schall J D.The neural selection and control of sac-cades by the frontal eye field[J].Philosophical Transactions of the Royal Society B:Biological Sciences,2002,357(1424):1073-1082

[15]Bohme M,Krause C,Barth E,et al.Eye movement predictions enhanced by saccade detection Brain Inspired Cognitive Systems[M].Stirling:University of stirling,2004.

[16]Vrij A,Oliveira J,Hammond A,et al.Saccadic Eye Movement Rate as A Cue to Deceit[J].Journal of Applied Research in Memory & Cognition,2014,4(1):15-19.

[17]Walczyk,Jeffrey J.LIE Detection by Inducing Cognitive Load:Eye Movements and Other Cues to the False Answers of “Witnesses” to Crimes[J].Criminal Jus- tice & Behavior,2012,39(4):887-909.

[18]Proudfoot J G,Jenkins J L,Burgoon J K,et al.Deception Is in The Eye of The Communicator:Investigating Pupil Diameter Variations in Automated Deception Detection interviews[C]// Intelligence and Security Informatics(ISI),2015 IEEE International Conference on.IEEE,2015:97-102.

[19]Vrij A,Mann S A,Fisher R P,et al.Increasing Cognitive Load to Facilitate Lie Detection:The Benefit of Recalling An Event in Reverse Order[J].Law & Human Behavior,2008,32(3):253-265.

[20]Rebecca Dyer.Are You Lying to Me? Using Nonverbal Cues to Detect Deception[J].Haverford College,2007,12(1):22-24.

Eye-movement Technique for Lie Detection: An Empirical Study Based on Simulated Experiments

Mao Jialing1,2 Zhang Zipei1 Yin Ming1

1. Jiangsu Police Institute, Nanjing;

2. Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing

Abstract: Lie recognition is a significant part of Criminal Investigation, and eye movement technology can be used as a powerful means to identify lies because of its high-precision and non-invasive characteristics.? By constructing a simulated theft crime scene eye movement experiment and comparing the eye movement data of different subjects on target and non target stimuli, it was found that:

(1) when “guilty” and “innocent” subjects of the same age face the same stimulus type, there are significant differences in the eye movement data of three groups: fixation time, eye skip distance, and pupil diameter, resulting in a separation effect; (2) When facing different types of stimuli, “guilty” subjects showed significant differences in the first fixation time, total fixation time, eye skip distance, average pupil size, average fixation time at all fixation points, re fixation ratio, and return time of seven groups of eye movement data, and also showed separation effects. This result provides a new enlightenment for eye movement lie detection: by integrating various eye movement indicators, and considering multiple factors such as subjects' attitudes, stimulation order and environment, it can effectively distinguish suspect and innocent people to a certain extent, thus effectively promoting the development of case investigation.

Key words: Eye-tracking technology; Simulated experiments; Guilt and innocence; Lie detection