壓力過程模型視域下突發(fā)公共衛(wèi)生事件公眾風險感知對大學生抑郁的影響

常碧如,劉文慶,張思純,3,李澤凱

(1.南京師范大學 教育科學學院,江蘇 南京 210024;2.西安文理學院 學前教育學院,陜西 西安 710065;3.馬來西亞理科大學 教育科學學院,馬來西亞 檳城 11600)

大學生正處于神經(jīng)和心理發(fā)展關鍵期,面臨學業(yè)需求、人際關系等方面的壓力[1],易受抑郁的困擾。在我國,大學生抑郁癥總患病率高達23.8%[2],且呈現(xiàn)逐年增長趨勢[3]。突發(fā)公共衛(wèi)生事件公眾風險感知(風險感知)指個體對外界各種客觀危險的感知和理解,是影響抑郁的重要因素[4-5],但其內在心理機制尚不明晰。壓力過程模型(stress process model)是解釋個體心理健康形成機制的重要理論模型,認為從壓力源到壓力反應是動態(tài)的,強調社會支持資源和自我內部資源的中介作用[6]。突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生后,由于活動空間受限,宿舍成為大學生社會互動及支持的主要來源,且宿舍關系與其抑郁顯著相關[7-8]。另外,當個體面對壓力事件時,若不能很好地應對壓力而采用消極應對方式時,就會產生焦慮、抑郁等問題[9]。此外,從壓力源到壓力反應,自我內部資源的啟動離不開社會支持資源,社會支持資源可能需通過自我內部資源才能發(fā)揮作用[10]。鑒于此,本研究探討風險感知對大學生抑郁的影響,及宿舍關系和消極應對的鏈式中介作用。

1 對象與方法

1.1 對象 采取方便式抽樣的方法,于2022年1月3—10日對西安某高校1 045名大學生進行問卷調查。納入標準:①突發(fā)公共衛(wèi)生事件時正被統(tǒng)一管理的在校大學生;②知情且自愿參與本調查。本調查采用匿名填寫問卷的方式,通過問卷星進行線上問卷調查,共發(fā)放問卷1 045份,回收有效問卷924份,有效回收率為88.4%。被試平均年齡(20.15±2.51)歲。其中:男生111人(12.2%),女生800人(87.8%);文史類專業(yè)703人(77.2%),理工類專業(yè)208人(22.8%);大一218人(23.9%),大二210人(23.1%),大三395人(43.4%),大四88人(9.6%);另外有13名被試未填寫人口學信息。

1.2 測量工具

1.2.1 突發(fā)公共衛(wèi)生事件公眾風險認知量表(public risk perception scale for public health emergencies, PRP-PHE) 該問卷由代亞君等[11]編制,包括疫情嚴重性、可控性、健康影響嚴重性、未知性4個維度,共10個條目,采用李克特5點計分,無反向計分項目。總分10~50分,得分越高,風險認知越高。本研究中該量表總的Crobanch’α系數(shù)為0.91,各維度的Crobanch’α系數(shù)分別為:嚴重性0.80,可控性0.85,健康影響0.73,未知性0.60。

1.2.2 宿舍人際關系問卷(roommate behavior checklist, RBC) 該問卷由鄭日昌等編制、楊榮[12]改編,包括交談、交際與交友、待人接物、室友支持4個維度,共28個條目,其中包括3個反向計分項目,采用李克特5點計分。總分28~140分,得分越高,宿舍人際關系越差。本研究中該量表總的Crobanch’α系數(shù)為0.94,各維度的Crobanch’α系數(shù)分別為:交談0.86,交際與交友0.87,待人接物0.85,室友支持0.72。

1.2.3 簡易應對方式問卷中文版(the Chinese version of the simplified coping style questionnaire, SCSQ) 該問卷由解亞寧[13]修訂,其中消極應對包括8個項目,采用李克特4點計分。總分8~32分,得分越高,采取消極應對方式的可能性越高。本研究中該量表的Cronbach’α系數(shù)為0.80。

1.2.4 患者健康問卷抑郁量表(the patient health questionnaire, PHQ) 該量表由Tsai等[14]于2014年編制,采用李克特5點計分,總分0~36分,總得分越高,個體抑郁水平越高。本研究中該量表的Cronbach’α系數(shù)為0.91。該量表在中國青少年和大學生群體中具有良好的信度和效度,且被廣泛應用于篩查大學生抑郁情況[15]。

1.3 統(tǒng)計分析 采用SPSS 22.0對錄入數(shù)據(jù)進行描述性統(tǒng)計和Pearson相關分析。使用Mplus 7.1對相關變量建構模型并檢驗,采用Bootstrap法對宿舍關系和消極應對在大學生風險感知和抑郁間的中介效應的顯著性進行分析,設定95%置信區(qū)間,Bootstrap的次數(shù)為5 000。P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 共同方法偏差檢驗 Harman單因子檢驗考察共同方法偏差[16],對所有題目進行探索性因素分析,最終得到10個因子特征根大于1,最大因子解釋的變異量為31.09%,低于40%的臨界標準。單因素模型的驗證性分析結果也顯示模型擬合很差(χ2/df=8.12, RMSEA=0.25, CFI=0.63, TLI=0.52, SRMR=0.17),表明不存在明顯的共同方法偏差。

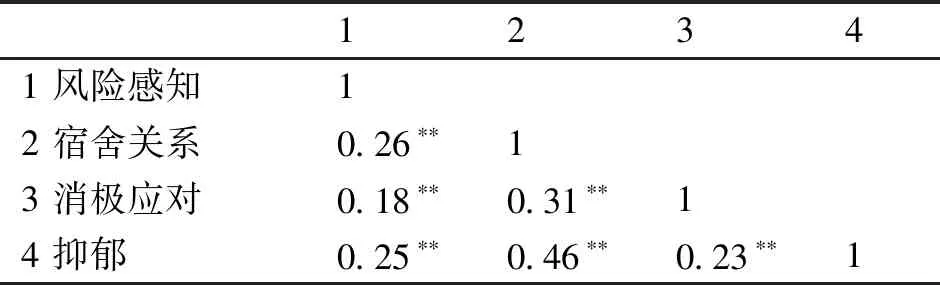

2.2 描述性統(tǒng)計和相關分析 結果顯示,大學生風險感知得分為(2.82±0.73)分、宿舍關系得分為(1.79±0.52)分、消極應對得分為(1.24±0.55)分、抑郁得分為(4.34±4.26)分。Pearson相關分析結果顯示,風險感知、宿舍關系與消極應對和抑郁均呈顯著正相關(P<0.01)。見表1。

表1 描述性統(tǒng)計和相關分析的結果(r)

2.3 中介效應檢驗 運用Mplus 7.1對宿舍關系和應對方式在大學生風險感知與抑郁間的中介效應進行最大似然法(maximum likelihood)估算,結果顯示,結構模型擬合指數(shù)為χ2/df=4.44,RMSEA=0.056,CFI=0.96,TLI=0.93,SRMR=0.054。該模型擬合良好,模型在可接受范圍內。

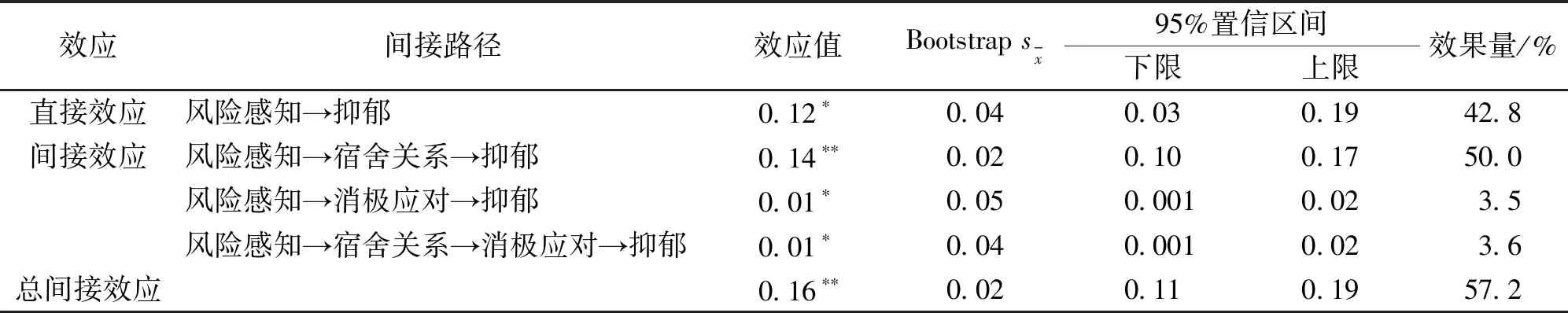

鏈式中介效應模型分析結果見圖1,風險感知可以顯著正向預測宿舍關系、消極應對和抑郁,宿舍關系和消極應對均能夠顯著正向預測抑郁,均P<0.05。風險感知通過3條間接路徑影響抑郁,見表2。

圖1 大學生宿舍關系和消極應對的鏈式中介作用

表2 直接效應與中介效應檢驗結果

3 討論

本研究結果顯示,大學生風險感知越高,其抑郁水平也越高,這與以往的研究相一致[5]。突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生時,長期的孤立、持續(xù)的孤獨感以及難以預測的未來,加重了人們心理健康的負擔,民眾疑似心理障礙的發(fā)生率由6.35%增至23.46%[17]。再加之,大學生在日常生活中普遍暴露于數(shù)字媒體,信息量過大,難以辨別不實信息,事件后果嚴重性和發(fā)生可能性的判斷不實,容易陷入迷茫、無助的境地[5]。其次,大學生宿舍關系越差,其抑郁水平越高,這表明宿舍人際關系同樣是大學生抑郁的重要影響因素,與以往研究相一致[7-8]。突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生時,大學生與原有的支持體系如與家人、朋友的聯(lián)結被削弱,宿舍就成為了大學生活動的主要場所,有限的活動空間本就容易產生沖突,而緊張的氛圍更容易使學生的負面情緒大暴發(fā)[18]。再次,大學生消極應對能夠正向預測抑郁,這與以往的研究相一致[9,19]。應對方式是個體面臨壓力時為減輕其負面影響而作出的認知與行為的努力過程[16],是經(jīng)常被人們所研究的自我內部資源。消極的應對方式容易誘發(fā)負性情緒的產生。當大學生個體面對壓力事件和威脅刺激時,消極應對方式容易使其陷入回憶和幻想,喜歡把煩惱的事、沉悶的情緒壓在心底,從而加重抑郁情緒[19],因此努力減少個體的消極應對方式能夠降低心理健康問題發(fā)生的風險。

關于風險感知和抑郁之間的作用機制,首先,本研究采用結構方程模型,納入了宿舍關系和消極應對,結果表明宿舍關系和消極應對在風險感知和抑郁之間發(fā)揮中介作用,支持了壓力過程模型[6],進一步表明了在面對壓力事件和威脅刺激時,社會支持和應對方式是兩種非常重要的應對資源。因此,在突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生時,我們應通過各種活動,努力改善大學生宿舍人際關系,增強室友之間的相互包容與理解;與此同時,我們還可以靈活調整大學生風險判斷、評估和反應的方式,幫助其采用積極、成熟的應對方式,避免形成消極、不成熟的應對方式,進而減少焦慮、抑郁等不良情緒的發(fā)生。另外,我們還發(fā)現(xiàn)風險感知可以通過影響大學生的宿舍關系,再影響其消極應對方式,最終影響抑郁,與我們的研究假設相一致。這就表明,在應對壓力源時,社會支持資源和自我內部資源并不是兩種完全獨立的資源,兩種資源間存在關聯(lián),這與以往研究相一致[6]。具體來看,當個體感知到較高的風險時,異常高壓的氛圍會影響個體人際交往方式,使舍友間的關系緊張化,然而在這種情況下,個體又會不知所措,采用回避、爭執(zhí)等消極的應對方式來緩解這種緊張的關系,結果卻不盡人意,最終使大學生陷入“無助”的境地,心情更加抑郁。

本研究通過對壓力過程模型和相關研究進行整合與擴展,證實了風險感知不僅可以直接預測大學生抑郁,還可以通過宿舍關系和消極應對間的鏈式中介對其抑郁產生影響。但本研究仍存在以下有待完善的地方:首先,本研究主要采用橫斷面設計,不能客觀反映變量之間的因果關系,后續(xù)應結合縱向設計或實驗設計進一步驗證風險感知與抑郁之間的關系;其次,本研究探討了宿舍關系和消極應對的中介作用,但是除此之外,是否存在其他的中介變量或者調節(jié)變量仍然需要進一步探討;第三,本研究采用方便抽樣的方法進行問卷調查,樣本的代表性可能不足,影響研究結果的外部效度。