基于空間敘事理論的工業遺存景觀設計更新探究

——以滄州市軋鋼廠區域工業遺址為例

蔣 薇

1 研究背景

中國經濟目前正在步入后工業化時代,城市可持續發展理念備受重視。曾經用于工業發展的陳舊廠房等工業遺存是記錄城市歷史和印記的重要元素,已成為城市更新中不可或缺的一部分。工業遺存景觀作為保護和利用工業遺存的有效手段之一,不僅能提升閑置工業用地的空間品質,還能增強場所的吸引力,成為增強城市軟實力的重要媒介[1]。當前的工業遺存改造再利用的景觀設計中,更多關注的是對場地內建筑風貌、空間格局等,而對于場地空間對文化氛圍的營造與表達不夠突出[2]。空間敘事也是一種以時間存在、以空間和因果為邏輯,具有同存性、共時性特點的空間并置結構體系[3],借助空間敘事進行景觀設計可以使工業遺產景觀更好地表達空間記憶并留存其獨特的歷史記憶[4]。因此,本文從空間敘事角度對工業遺存景觀進行設計更新,總結工業遺存景觀更新策略,以實現對現有資源的更新、環境的改善和土地的集約化再利用,凸顯滄州工業立市的特色,實現工業遺存資源的功能置換和再利用,對于塑造和加強城市形象,促進城市可持續發展有重要意義。

2 研究區域概況

2.1 滄州軋鋼廠概況

本文選取滄州軋鋼廠為研究案例。它位于滄州運河段的古韻軸線上,緊鄰大運河景觀帶,也臨近滄州老城風貌區,處于都市風貌區與工業景觀區的交界,周邊文旅資源豐富。它位于運河東岸,清池大道與黃河路交叉口西北角,占地約12000 m2,場內多為1980 年代建筑,目前已停產。

2.2 滄州軋鋼廠景觀現存問題

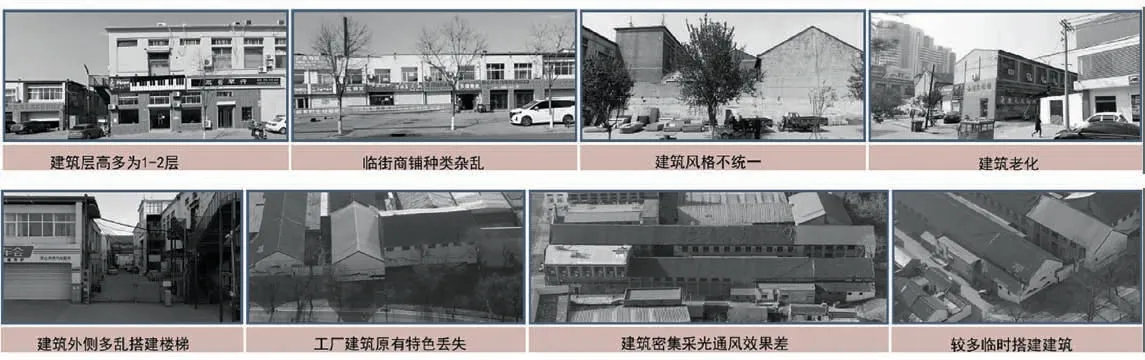

滄州軋鋼廠現已停產,原有建筑沿街部分現作為商鋪,其余大多空置。滄州軋鋼廠新建建筑為鋼結構或磚混結構,建筑風貌雜亂,存在亂搭建樓梯、亂堆放雜物等現象。滄州軋鋼廠新建了大量建筑,建筑密集,采光通風效果差,導致整體空間閉塞擁擠(圖1)。

圖1 滄州軋鋼廠建筑環境現狀(來源:作者改繪)

曾經,運河渡口為人們提供了便利的水上交通運輸途徑,是滄州人生活的重要部分。如今滄州大運河的航運功能不再,曾經的碼頭和渡口也隨之衰敗。各類生產設備荒廢,場地內景觀與工業、運河等文化聯系越發薄弱,運河遺產、工業遺存所自帶的歷史文化屬性尚未得以充分展現。

2.3 滄州軋鋼廠景觀敘事資源

小說、繪畫、戲劇和電影等藝術形式常用語言、文字、圖畫和聲音等媒介來表達故事,空間敘事則通過人們對物體的記憶和認知,以及景觀的空間結構和行為活動等元素來進行敘述。在空間敘事中,空間不僅是故事的內容,還扮演著講述故事的角色,成為景觀敘事的媒介。通過將滄州軋鋼廠與周邊環境相互聯系起來的設計手法,可以使空間更加生動有趣,并具有更強的故事性,同時也能夠促進周邊地區的保護、發展和傳承。

用空間敘事理論進行滄州軋鋼廠景觀設計更新,首先挖掘敘事資源,通過挖掘、收集、整理、提煉敘事要素,梳理時空關系[5]。挖掘敘事資源可從物質敘事資源和文化敘事資源兩方面展開。物質敘事資源包括濱水環境、廠區布局、廠內建筑以及工業設備等。這些資源中蘊含著大運河和軋鋼廠特有的景觀元素,如泊船、渡口、燈塔、軋鋼設備、工廠車間的管道和電線,以及巨大的機械設備和熔爐等。同時,利用軋鋼廠內的建筑、設備、道路等元素保留原有廠區空間布局的機理。

文化敘事資源則主要為工業故事、運河歷史文化為主,結合當地的民俗文化。滄州軋鋼廠的發展興衰側面反映了滄州作為環渤海現代化港口工業城市的發展歷程。滄州軋鋼廠建于1980 年代,在河北省鋼鐵工業艱苦創建時建立,且隨鋼鐵工業規模跨越式擴大,滄州軋鋼廠也先后經歷了改組、兼并、租賃和承包的發展過程,一步步壯大,而現在停產空置。緊鄰滄州軋鋼廠的大運河也經歷了河道開挖、開渠引水、航運繁盛、衰微淤塞的歷程。滄州有著悠久的傳統民俗文化,如詩經、武術、雜技、醫藥。在景觀設計中融合其文化要素更能突出滄州的地域特色,講好滄州故事。

3 空間敘事視角下工業遺存景觀設計表達

結合空間敘事理論,通過前期的敘事資源挖掘,以“運河文化引領、工業故事傳承”為原則,整合周邊文旅資源、挖掘深層精神內核、實現濱水工業整體規劃,提升景觀風貌、重述歷史故事,形成歷史鮮活、環境優越的工業景觀空間。工業遺存景觀的設計可以從敘事主題提煉、敘事情節編排、敘事氛圍營造3個方面來進行[6]。

3.1 敘事主題構建

滄州軋鋼廠的敘事主題以“運河文化引領、工業故事傳承”為核心。這一敘事主體呈現了2 個關鍵元素的交融:第1,強調運河文化的引領作用,突顯軋鋼廠與大運河的緊密關聯,傳承并且展示著運河文化的豐富內涵;第2,突出工業故事的傳承,通過軋鋼廠的發展歷程、工業設備的演變,將工業發展的故事傳達給觀眾。“運河文化引領”展現了對滄州地域文化的尊重和傳承,突顯了軋鋼廠在運河文化中的重要地位。同時,通過“工業故事傳承”,軋鋼廠展示了其在工業發展中的歷史貢獻,強調了工業文明的傳承與發展。整體而言,這一敘事主體旨在通過運河文化和工業故事的結合,呈現滄州軋鋼廠作為文化傳承者和工業發展的見證者的獨特地位,并通過有機融合這2 個元素,構建起豐富而有深度的敘事框架。

3.2 敘事情節編排與氛圍營造

敘事情節是故事的編排方式,體現敘事空間編排的結構。在空間敘事中,敘事景觀以敘述對象為載體,以材料、建筑、光等元素為素材,調動敘事接受者的視覺以及觸覺,喚醒有關工業的感知體驗,圍繞核心敘事主題,營造敘事氛圍。根據工業、運河這2大敘事主題打造對應的游覽路線,讓敘事內容呈現出敘事發展的起承轉合的完整情節,即“開端—發展—高潮—尾聲”的結構。將2 條主題路線互相穿插、結合,更好地傳遞滄州軋鋼廠的歷史、文化和情感。

1)開端:工廠始建,河道開挖。入口保留工廠初期興建時的舊貌,與工廠相連的運河設計一處河道開挖的小裝置,并通過空間順敘的景觀敘事手法,將滄州軋鋼廠和運河的故事娓娓道來。“開門見山”地展現工業風貌,在保證安全的前提下,盡可能保留原有的材料、結構、肌理,自然展現其斑駁老化的狀態,并通過鋼制框架、紅墻磚等加強其工業歷史特色。

2)發展:改組兼并,開渠引水。在發展階段中能夠起到空間連接作用的主要是景觀設施要素。例如,空間中的座椅、樹池、花壇等節點和連廊、坡道、臺階等線以及墻體、廣場等,既是景觀的鋪陳又是空間的連續,共同勾勒空間序列。設置文化解說牌、信息板,介紹工業的發展和運河的歷史與文化。游客可以通過解說牌了解周圍環境的故事,與以往相關的人生經驗和審美體驗進行視域融合,增加對空間的參與感。將滄州軋鋼廠內廢棄的鋼材經切片、拼接、重組等方式,變為廣場鋪裝、墻體路面和小品裝置等造景元素,并通過具有運河線條的異形廊架表達時間流動,強化正在進行中的韻律感。結合道路的色彩,多色彩線段組合暗喻運河的數條渠道和工廠的改組兼并的變化歷程。

3)高潮:承包擴大,航運繁盛。對滄州軋鋼廠1980 年代建筑在原場所的空間基礎之上進行功能置換,將其改造為用于文化休閑、觀光會展的多功能大廳。原廠房中用于通風的鏤空墻面,其投射的光影形成了自然燈光效果,而簡單樸素的水泥臺階又可當作看臺和座椅,在這一框架中,可在滄州軋鋼廠建筑和設備上使用鮮艷而明亮的工業色彩,增加視覺沖擊力,強調滄州軋鋼廠生產的繁忙氛圍。在滄州軋鋼廠周邊將設置活躍運轉的機械設備,如吊車、輸送帶等,以突出軋鋼廠高產能的狀態。并在廠內設置虛擬現實技術(Virtual Reality,VR)或增強現實技術(Augmented Reality,AR)設備,投射播放在嘈雜的機器聲中、煙塵彌漫的空氣里,工人們來回穿梭的繁忙場景,可以創造出緊張而又充滿活力的氛圍,有助于感受當時熱火朝天的軋鋼工作。

4)尾聲:停產閑置,衰微淤塞。第1,滄州軋鋼廠的北部小建筑保留原有的廢棄建筑,并對原有的結構進行透明化處理。例如,拆除部分屋頂或墻壁,使人們能看到建筑內部的廢棄設備和生銹的機械,以強調時間的流逝和工業遺址的荒蕪且不做過多修繕,便于充分展示出歲月沉淀的痕跡。第2,在墻體剝落、生銹的金屬結構,以及裸露的混凝土所營造的歷史感的基礎上,安置一些以廢舊工業材料為基礎的藝術裝置或雕塑在廢棄場地中,不斷強化工業故事敘述感中的“挽歌情調”,與高潮部分打造的現場感形成強烈對比,以增強敘事接受者關于鋼廠上一年代輝煌而今衰落荒蕪的歷史體驗感。第3,在場地周邊引入野草和野花,將廢棄的空間轉化為自然演化的一部分。這種自然生長狀態和顏色對比可突顯滄州軋鋼廠衰敗的景象,又昭示著在時代選擇下鋼廠在完成時代使命后,現今所托舉起來的新時代的勃勃生機。而對于滄州軋鋼廠北部沿運河的建筑,可以種植藤蔓將之覆蓋,以突顯運河淤塞對于建筑物的侵蝕作用,并且沉放一些廢棄的船只,暗傳運河長期停滯不前和被遺棄的印象。

4 空間敘事導向的工業遺存景觀設計更新策略

保留工業遺存的集體記憶的基礎上,促進產業資源與空間資源的價值轉換,激活工業遺存的再生潛力價值,使人居環境得到改善、資源被保護與利用并走上可持續發展的道路。

4.1 敘事主題在地化,重現工業特色風貌

設計應深入了解該地區的歷史和文化背景,通過研究當地的工業發展歷程和相關的故事,對此場地資源的敘事潛能進行深入挖掘和研究,探索一些獨特的敘事主題。通過空間敘事將游客的體驗需求有秩序地通過景觀要素嵌入空間中,同時利用宏觀的場景與細微具體的場所活動事件點出場所精神的主題。例如,可選擇突出某個有代表性的工業時期,或以某個重要的工業事件為線索,通過景觀元素的布置呈現這些主題。還可通過修復和保護工業遺址的特色元素,如磚墻、鐵軌等,讓人們感受到工業氛圍。

4.2 敘事情節豐富化,強化空間氛圍

通過空間敘事對建筑等場地要素與空間結構上的秩序關系進行工業遺存的景觀設計更新,讓人對場所產生深刻的情感體驗與場所記憶。并且通過敘事情節的設計讓工業遺存景觀中有豐富且連貫的體驗,構建一種對閱讀者的身心都產生影響的有規律的生活場所的空間秩序。

工業遺產代表了所處時期的生產技術水平,在工業社會發展進程中,工業生產技術發展水平決定了社會經濟的發展水平,包括物質上的生產線和生產設備,及非物質層面的生產技術,設計師可在傳達地域歷史科技文化的同時融入當今科技,使場地更具活力與趣味。通過將VR 或AR 引入敘事場景的構建中,可實現內容故事化和虛擬化的目標。這種趨勢使敘事場所能更生動地呈現工業遺存記憶,也改變了以往機械、生硬的實物敘事形式。通過虛擬再現場景內容,不僅增強園區場所的趣味性與新鮮感,強化空間氛圍,提高觀者的參與性與對工業遺產歷史文化的認知,實現工業遺產文化寓教于樂,也能吸引人流為園區注入更多活力與創業機會點。

4.3 敘事角色多元化,塑造新的人地對話關系

同一場景,不同的人有不同感受。空間敘事設計中,設計者需充分考慮主體自主性,多強調敘事關鍵點,開發多路線回饋,站在體驗者視角多思考。設計應考慮不同群體的需求和參與,設置一些互動性較強的元素,如機械操作、手工藝體驗、互動藝術裝置、聲光秀表演場地等,激發游客的興趣,增加參與感,保留和傳承工業歷史的珍貴文化遺產。此外,可邀請當地居民、工人等參與到景觀的維護和管理中,形成新的人地對話關系,增加景觀的可持續性和社區認同感。

5 結語

本研究針對滄州軋鋼廠的保護建設問題,從空間敘事理論出發,對滄州軋鋼廠敘事資源進行挖掘,通過對場地的景觀設計更新,構建有地域性特征的特色主題,敘事情節的編排和氛圍營造,以增強場地的個性與活力,使其更為多彩和生動。同時,深入還原工業遺產景觀的歷史文化真實性,強化觀者對當地工業遺產景觀的歷史文化體驗,促使更深層次的認同其精神文化價值。本研究為滄州軋鋼廠的保護與發展提供了新的思路,為工業文化傳承與振興提供一定的理論與實踐借鑒作用。