排污權跨區域交易政策對二氧化硫排放量的影響

景紅潤,詹紹文

(西安建筑科技大學 公共管理學院,陜西 西安 710000)

生態環境肩負著建設美麗中國的重要使命,我國生態文明進程在新階段提出提升綠色低碳發展水平、改善生態環境質量、實現環境治理能力與治理體系現代化的新要求,環境規制手段排污權交易政策在此過程中發揮著重要的作用。隨著經濟社會跨區域聯合發展,排污權交易政策也在原本的基礎上向著跨區域治理方向探索,各試點省市也進行了廣泛的實踐,但就該政策環境治理成果是否達到區域污染防治的目標,需要進行詳細的研究。因此在實證分析的基礎之上剖析現有跨區域政策對降低污染物排放量的影響效應,為真正實現排污權跨區域交易政策的全國實施,促進環境治理的區域間協作具有重要意義。

一、文獻回顧

(一)排污權交易政策

近年來我國經濟發展水平不斷提升,人們對良好的生態環境有著更高的追求和向往,我國排污權交易制度作為典型的市場激勵型工具,其政策效應是學者研究的熱門問題。關于排污權交易環境治理效應的研究主要集中在以下幾個方面:一是排污權交易政策原理。孫冬營等(2021)[1]提出排污權交易政策的核心是在總量控制的基礎上進行企業排放配額的分配,由政府監管企業行為達到降低減排成本的交易行為。趙海峰和鄭柔鵬(2022)[2]發現排污方委托第三方治理的契約設計問題,為解決治污方良莠不齊導致的合同制定難題,降低排污方和治污方之間信息不對稱帶來的影響提供有效建議。二是排污權交易政策的政策效應。涂正革等(2021)[3]提出不同年份的政策效果不同,2007 年的二氧化硫排放權交易試點政策能夠在不損害企業的經濟利益的情況下,減少污染物排放。齊紹洲和段博慧(2022)[4]發現排污權交易試點政策顯著提升了企業金融化水平。張彩云(2020)[5]的研究說明該試點政策實現了提高就業水平和減少污染排放的雙重紅利。三是排污權交易政策對企業的影響。部分學者認為排污權交易政策能夠提升企業能源利用效率。史丹和李少林(2020)[6]發現排污權交易制度能夠降低單位地區生產總值能耗,提高企業能源利用效率和綠色全要素能源效率。但也有部分學者并不認同排污權交易政策帶來的環境效應以及企業能源利用效率的提升效果。李永友和沈坤榮(2008)[7]的研究顯示部分地區試行的排污權交易并沒有明顯實現降低污染物排放的效果。閆文娟和郭樹龍(2012)[8]通過研究發現由于目前我國宏觀背景的影響,排放權交易政策對降低單位二氧化硫排放的作用比較微弱。林壽富和董小卿(2021)[9]研究認為簡單的排污權交易政策并不能顯著提升當地企業的能源利用效率。

(二)排污權跨區域交易政策

區別于排污權交易政策局限于特定范圍內,排污權跨區域交易則是將大氣污染視作區域性問題,通過規劃跨區域交易市場來實現大氣污染治理。對排污權跨區域政策的研究中,有學者提出要著眼于一地區整體污染物的減排,陳青等(2017)[10]認為在京津冀開展排污權跨區域交易是必要的,該政策不僅能夠降低京津冀總體減排成本,而且在市場流動中優化環境資源配置等方面也有著積極意義。施曉暉和徐祥德(2012)[11]發現大氣污染會影響周邊地區,大氣污染的協同治理問題要考慮區域而不能局限于某一特定地區。部分學者在深入研究后提出政策的改進建議,寧淼等(2012)[12]認為,空氣污染具有跨界流動性特征,想要短期內以最小治理成本取得最優治理效果,必須對空氣污染實行區域和跨界防治相結合的治理模式。姜志奇和王習東(2021)[13]為降低大氣污染物的治理難度構建了污染物排放權跨區域彈性管控模型。趙楠等(2021)[14]針對目前排污權交易機制中的信息、監管、企業尋租行為等方面問題,設計出排污權交易機制的Fabric 聯盟鏈框架體系。除此以外,也有學者通過實證得出排污權跨區域交易的政策效應,王樹強和龐晶(2019)[15]通過實證得出結論,開展排污權跨區域交易試點政策的地區綠色經濟水平更高。

綜上所述,現有文獻圍繞排污權交易機制這一準自然實驗,探討了排污權交易在污染物排污量、企業創新、經濟發展等方面的政策效應,也對排污權跨區域交易政策的重要性、經濟效應做出解釋。但對于排污權跨區域交易政策對二氧化硫污染物排放量的影響并未給出明確的答案。基于此,本文通過匹配城市污染物二氧化硫排放量數據等多項省份數據,采用政策效應分析法PSM-DID,重點考察其對污染物二氧化硫排放量的影響,以說明該政策的有效性問題。

二、理論機制分析

(一)排污權交易經濟學解釋

基于稀缺性的原理和科斯產權定理的原理,當政府事先規定污染物的排放總量,且只有持有排污權的人可實施污染行為,此時作為稀缺資源的排污權如果被允許交易,就會形成排污權交易市場。由于這個市場中的排放物總量被控制,沒有污染權的企業需要在增加污染治理成本和增加產量間進行選擇,持有污染權的企業則在自用權力和售賣權力間進行選擇。政府則通過規定最優的總體排污量,達到總體治理成本最小、經濟利益最大的目的,企業也將個體的污染治理成本減少到最小,最終實現治理總成本最小化。

(二)基本原則下的一、二級交易市場

在一級市場中,首先由各地方政府機構根據本地區環境規劃要求,核定污染物排放總量;接下來由政府按照政府指導價出讓排污權指標,最后通過排污權交易市場將原始排污權分配給單個污染源(企業)。在此過程中的一級市場有三種分配方法,即標價出售、拍賣分配和免費分配,并對于新老企業采用不同分配的方法。且為了避免部分企業的投機行為影響排污權交易的二級市場,排污許可證會設置有效期。二級市場是企業與企業即排污者之間的交易場所,是實現排污權優化配置的關鍵環節。首先由組織排污權交易工作的生態環境部門制定排污權二級市場的交易規則,除了制定市場交易規則,政府還需確定企業參與交易的資格。二級市場的企業或以交易中心規則為基礎交易排污許可證,二級市場轉讓價格實行市場調節價并由生態環境部門監督執行。

三、變量選擇與描述性統計

(一)數據來源

本文選取2006—2019 年的省級面板數據,其中包括江蘇、湖北、內蒙古、陜西、河北和河南6 個未開展跨區域交易的試點省份和山西、浙江、湖南3個開展省內跨區域排污權交易市場的試點省份,根據雙重差分的思想將山西、浙江、湖南設為處理組,江蘇、湖北、內蒙古、陜西、河北、河南設置為控制組。本文對樣本數據的選取,主要基于以下幾個原因:一是山西、浙江、湖南跨區域排污權交易市場形成于2010 年,考慮數據的比較分析,本文選取2006—2019 年的數據;二是由于政策所跨區域為省份的行政區,因此本文選取省級試點數據;三是工業二氧化硫是環境政策主要標的物,因此選用工業二氧化硫的排放數據衡量政策的環境效應。數據來源包括《中國統計年鑒》、各省份數據庫、地區環保廳網站、《中國能源統計年鑒》以及《中國環境統計年鑒》等。個別缺失的數據采用線性插空法填空。變量的描述性統計如表3 所示。

(二)模型設計與變量選擇

為檢驗排污權跨區域交易對污染物二氧化硫排放量的政策效應,本文構建雙重差分(DID)模型如下所示:

模型參數含義:i 表示城市,t 表示時間。SO2為被解釋變量,用來反映地區污染物排放量;time=0 代表排污權跨區域交易之前的年份,time=1 代表排污權跨區域交易之后的年份,policy=0 代表未進行排污權跨區域交易的試點省份,policy=1 代表采取排污權跨區域交易的省份;下標i 和t 分別代表第i 個省份和第t 年,time·policy 的系數α1代表的是控制組在政策期間相對于處理組二氧化碳排放量的變化程度;X 為其他控制變量包括教育程度、技術水平、市場化程度、排污費、工業化程度、大氣污染治理投資、經濟開放程度;βi、φt分別為個體固定效應、時間固定效應,μt為隨機擾動項。

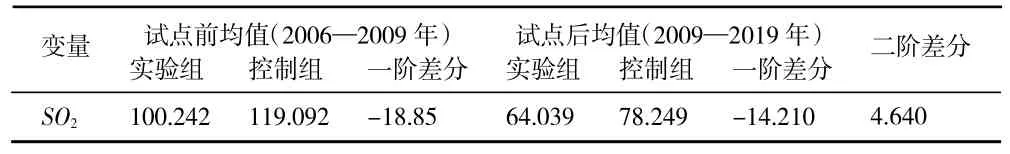

1.被解釋變量。根據多數文獻研究中將二氧化硫作為被解釋變量來檢測排污權交易試點政策環境效應,并結合數據完整性和可得性,本文以二氧化硫排放量作為被解釋變量,探討排污權跨區域交易試點政策對二氧化硫排放量的環境效應。為直觀地說明排污權交易的實施效果,本文將樣本數據分為兩個階段,分別為排污權交易政策時期(2006—2009年)和跨區域交易時期(2010—2019 年),根據各省域內有無跨區域排污權交易市場,將已形成各省域內跨區域排污權交易市場的省份作為處理組,其他省份作為控制組。首先考察兩個時期內二氧化硫排放量在處理組和控制組的均值變化情況,表1 所示為處理組和控制組地區SO2增長平均值變化。

表1 處理組與控制組在試點前后的均值比較(單位:萬噸)

表1 報告了污染物二氧化硫排放量的均值變化情況。從表1 中可以看出:試點前處理組與控制組二氧化硫排放量均值的一階差分為-18.85;試點開始后處理組與控制組的二氧化硫排放量均值的一階差分為-14.21。可發現二階差分大于零,因此僅對均值的分析結果說明排污權跨區域交易試點政策并沒有能夠使實驗組得到有效減排。但是表1 中的簡單均值分析沒有考慮其他因素對污染物排放量的影響。因此,排污權跨區域交易試點政策能否降低污染物二氧化硫排放這一問題仍需要進一步檢驗。

2.控制變量。為了避免遺漏變量產生誤差,本文參照王樹強和龐晶(2019)[15]的研究選取控制變量,控制變量名稱、符號及其計算方式如表2 所示。

表2 變量含義

表3 變量的描述性統計

四、實證分析

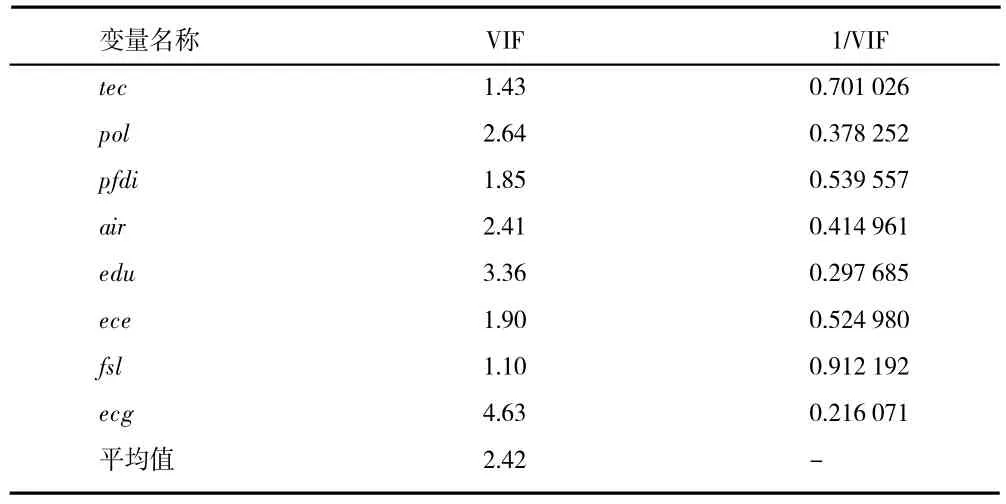

(一)變量多重共線性檢驗

為確定變量之間不存在共線性,本文通過計算方差膨脹系數(VIF)對所有變量進行共線性檢驗,檢驗結果表明所有變量的方差膨脹系數都遠小于10,基本可以認為所選取變量之間不存在多重共線性。共線性分析如表4 所示。

表4 變量共線性檢驗

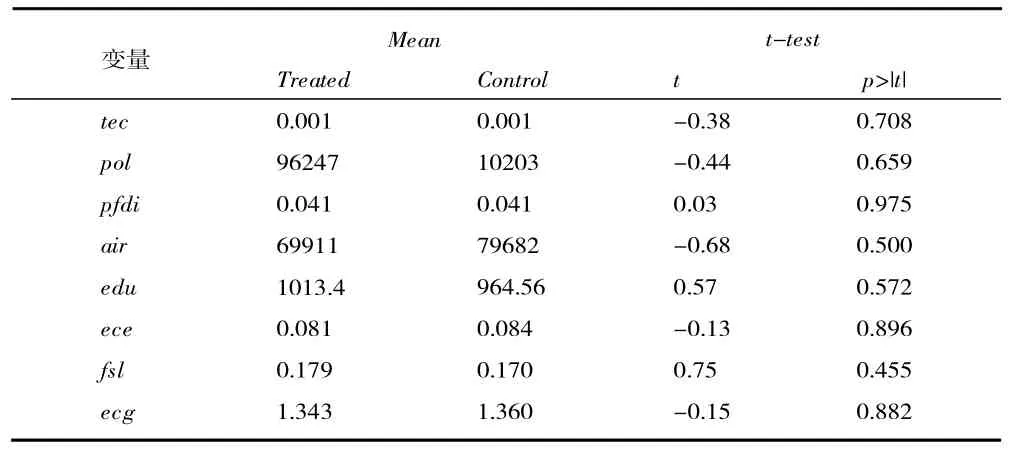

(二)傾向得分匹配

在進行PSM-DID 分析前,運用Stata 16 中的psmatch2 命令檢驗傾向得分匹配的有效性,通過計算處理組和控制組的傾向得分,并進行無放回的1∶1 匹配確定控制組,檢驗結果(見表5)。從表5可看出,P 值都大于0.05,所有t 檢驗均不拒絕處理組省份與控制組省份無系統差異特征的原假設,配對效果良好。

表5 傾向得分匹配有效性檢驗結果

(三)雙重差分估計結果與分析

在前文對排污權跨區域交易政策有效性檢驗的基礎上,采用雙重差分法檢驗排污權跨區域交易政策對二氧化硫排放量的影響,為了檢驗系數的穩健性,不斷加入控制變量,根據模型利用Stata 16 對處理組地區和控制組地區進行回歸分析,回歸結果如表6 所示。

表6 排污權跨區域交易政策減排效果

從實證結果可以看出,教育程度對二氧化硫排放量具有顯著的負向效應。其中教育程度體現了一個地區的人力資本水平,教育水平越高的地區,人民對于環保理念的接受程度就會越強,更能夠在環境政策的引導下自主減少二氧化碳的排放量。排污費對二氧化硫排放量具有正向效應,企業排放污染物對環境造成影響,政府通過特定標準計算企業排放污染物的治理成本對企業征收排污費。若排污費征收合理,可以通過增加企業排污成本以補償污染物所造成的環境損害。實證結果表明,排污費對二氧化硫產生正向顯著影響則說明或許試點地區的排污費收取相對不合理,導致污染物排放量增加。若一個地區關于綠色創新的技術水平越高,則應出現相對更低的二氧化硫排放強度。但在本實驗結果中發現,技術水平的提高對解釋變量為正向顯著影響,這說明這些技術不是運用于二氧化硫減排上的技術,甚至是工業企業提高了生產技術,也相對的增加了污染物的排放。大氣污染治理投資對二氧化硫排放量具有負向效應。這是因為大氣污染治理投資是直接用于治理環境污染的費用,可以提高環境質量降低二氧化硫的排放量。經濟開放程度即本地外商直接投資占本地GDP 比重,從實證結果來看環境效率對二氧化硫排放量有著顯著的負向效應,環境效率越高即表示試點地區經濟與環境的矛盾越小,該地區的環境資源利用效率越高,因此二氧化硫排放量越少。

從上述實證結果和分析來看,大部分變量都會對被解釋變量產生影響,因此加入控制變量分析結果是有必要的。接下來重點考察解釋變量,首先從實證結果看時間變量發現,時間變量對二氧化硫排放量具有顯著的負向效應,說明隨著時間發展,無論有無其他條件的影響,二氧化硫的排放量都會逐漸減少,隨著控制變量加入,時間變量系數從-40.843到-12.351,時間變量對二氧化硫排放量的影響減小,說明如果不加控制變量,模型將會存在內生性問題。其次看政策變量,可以看出政策效應對二氧化硫排放量具有顯著的負向效應,說明不考慮其他因素影響,實施排污權跨區域交易試點的省份二氧化硫排放強度明顯下降。但考察政策變量和時間變量交互項后發現,其估計系數卻是顯著為正,即消除了時間效應后,試點政策對污染物二氧化硫排放量呈現出了反向影響。分析其原因可能是:一是由于我國的排污權交易參考國外的制度體系,政策實施的法律環境、社會環境等存在差異,導致排污權并不能很好地在我國的法律環境、社會環境中良好運行。運行機制與體系的不匹配會增加企業交易的困難,產生抗拒心理不利于排污權交易的開展。因此一級市場中的政府與企業交易量并不多,依托于此的跨區域交易就更難推行。二是部分試點省份對新老污染源(即新老企業)實行差別化管理,即新(改、擴)建項目新增排污權的排污單位實施有償使用,而老污染源則可無償使用,因此先準入的老企業或污染源并沒有為占用的環境資源要素付費,導致這些企業造成的外部不經濟由社會承擔,并沒有體現在這些企業的成本中,從而引起企業擴大生產增加污染物排放量的問題。因此根據實證結果,排污權跨區域交易政策并沒有實現減排效果。但由于受數據所限,上述實證發現只能對試點政策的排污效果做出判斷,但其根本原因僅從系數不能做出判斷。另一個突出問題是我國二級市場不健全,呈現“試點多、交易少”“有規則、無交易”“保經濟、壓環境”等特點。目前環境交易所形式大于實質,市場十分冷清。在我國排污權跨區域交易制度與我國宏觀背景相適應前,不應貿然實施該政策。

五、結論與啟示

本文通過開展排污權跨行政區域交易試點的省份與未開展排污權跨行政區域交易的省份形成的良好自然實驗,分析了排污權跨區域交易政策對污染物二氧化硫排放量的影響。研究發現,排污權跨區域交易政策對減少二氧化硫排放量具有負向作用,開展排污權跨區域交易試點政策的地區并未有效實現減排目的。本文的實證結果表明,在試點地區教育程度、大氣污染治理投資、環境效率等變量對減少二氧化硫排放量具有正向效應。技術水平、外商直接投資對減少二氧化硫排放量具有負向效應。認為我國排污權跨區域交易試點地區的政策沒有考慮到國內外差異,需要根據各地區的實際情況,構建符合本地區社會環境、經濟環境等的政策體系和交易機制,對地區內的交易企業進行合理的選擇并調整污染權授予條件,使排污權跨區域交易政策發揮減少二氧化硫排放量的作用,實現節能減排的目的。

排污權交易政策在對推動企業創新發展、綠色轉型等方面有著積極作用,也提高了環保效率并增加了地區經濟,是一種十分理想的環保機制。與排污權交易政策相比,跨區域的排污權交易政策想要有效開展并達到節能減排效果,還需多方研究與考慮。需要合理考慮政策運行環境,建立適合我國的區域交易法規,實現綠色復蘇發展的夢想。