一波三折

常穎

1983年5月27日,人民大會堂舉行盛大慶典,國家領導人親自為我國自主培養的第一批18名博士生頒發了學位證書。這一莊嚴神圣的儀式,博士們應該穿什么衣服,引起了爭論,焦點在于要不要像國外一樣穿學位服。最后國家決定,首批博士不配備學位服,而是按照大型會議的慣例,每個人發200元置裝費,讓博士們自己決定著裝。

馬中騏用置裝費購買了一套藍色的確良軍便裝,穿著這身衣服出席了儀式,并作為代表上臺發言。他說:“走上科研這條路,博士其實只是起步。”“誰是第一批、第一個博士,這是歷史的偶然。真正的意義在于國家恢復了對知識的重視和對人才的尊重。”雖然沒有博士服和博士帽,也沒有撥穗儀式,但是國家以自己的最高禮遇為首批自主培養的博士頒發證書,這一天注定被載入史冊。

現代學位制度在20世紀30年代進入中國。1935年,當時的國民政府曾仿效英美等國的學位體制,頒布了“學位授予法”,但適逢亂世,國家民族危亡之際,這項制度最終沒有得到認真施行,中國也就一直沒有自己培養授予的博士。

新中國成立后,教育界、科學界曾經兩次嘗試建立學位制度。一次是1954年,國務院組織了由林楓、范長江、薛暮橋等13人組成的委員會,開始擬定學位制度。1957年,學位制度草案剛剛完成即趕上了“反右”運動,胎死腹中。第二次是1961年,時任國務院副總理、國家科委主任的聶榮臻元帥,領銜起草學位條例,未及完成又趕上“文革”,學位條例再次被擱置。

黨的十一屆三中全會為我國的發展指明了新的方向,為高等教育邁入新階段開辟了全新的道路。基于教育本質提出的“教育為社會主義建設服務”這一重大戰略決策,明確了我國教育事業的根本目標,對高等教育發展起到了決定性的促進作用。

鄧小平復出主持工作后,對教育尤為重視。1977年8月1日,鄧小平在同方毅、劉西堯的談話中提到:研究生也可以招過去大學讀過一兩年的大學生。凡是過去處理不當的,有點基礎的,可以放到大學,也可以直接放到科學院,成為今年大學招生的重點,當然年齡可能大一點。

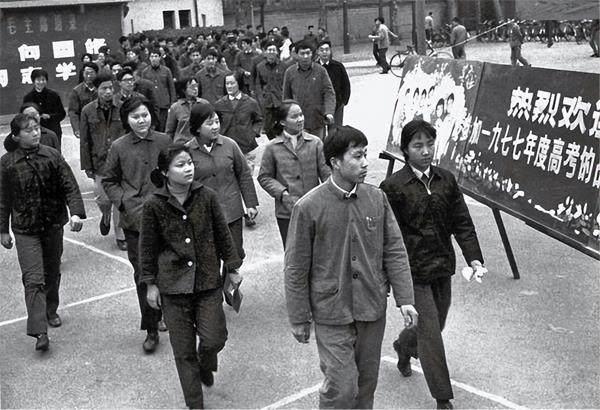

這時,中國的研究生教育已經中斷12年,時不我待。1977年10月12日,國務院批轉了教育部《關于1977年高等學校招生工作的意見》和《關于高等學校招收研究生的意見》,高考和研究生招生考試同時得到恢復。11月3日,教育部和中國科學院聯合發出了《關于一九七七年招收研究生具體辦法的通知》。

《通知》規定采取“本人志愿申請報考,經所在單位介紹,向招生單位辦理報名手續,經嚴格考試,擇優錄取”的辦法,完全不同于過去那種要嚴格考察出身背景的政策,體現了廣納賢才的風氣。《通知》鼓舞了大批熱切期待接受高等教育的學子報考。

決定恢復高考的文件下發時,已經過了傳統的夏季高考時間,但是整個國家對知識的渴望已經迫不及待。1977年冬,中國關閉了11年的高考閘門終于再次開啟。570萬名考生如過江之鯽般涌向考場。這是共和國歷史上唯一的一次冬季高考,當這些考生走入大學校門時,已經是1978年春季了。

選拔更高端人才的研究生招生考試,被安排在了高考之后。1978年1月10日,教育部發出《關于高等學校一九七八年研究生招生工作安排意見》。

馬中騏險些錯過第一次研究生考試。1964年,馬中騏考上了北京大學物理系研究生,師從著名理論物理學家胡寧。一年后,“文革”爆發,正常教學秩序全被打亂。1967年,馬中騏回到母校蘭州大學當了一名物理系助教,并且一當就是10年。1977年《關于一九七七年招收研究生具體辦法的通知》,將研究生招生年齡規定在了35歲,這時,馬中騏已經37歲了。

1978年3月全國科學大會上,胡寧等老一批學部委員向國家提交了一個提案,提出1964年與1965年入學的研究生有一批人才,他們因“文革”而中斷學業,恢復研究生把他們排除在外實在是可惜,希望能適當放寬年齡限制。

此時國家求賢若渴,急需人才。4月,距離研究生報考最后期限僅剩幾天時,馬中騏在報紙的電影廣告一欄里看到了一個通知:研究生報考年齡放寬到40歲,64、65級研究生不受年齡限制。“當時的這一政策真是解放了不少人才。”馬中騏感慨到。5月5日,馬中騏會同63500名考生一起走進考場,參加了研究生入學考試。

據不完全統計,1978年研究生考試,經初試、復試后,全國210所高校、162所研究機構共錄取研究生10708人,另外還有26所重點高校在港澳地區招收了研究生,這些研究生不分級別,沒有碩士研究生和博士研究生之分。北京有19所高校招收研究生1867人。

78級研究生入學后,中國再一次開始醞釀建立學位制度。1980年2月,第五屆全國人大常委會審議通過了《中華人民共和國學位條例》,該條例規定中國學位分為學士、碩士、博士三級,把高層次人才培養工作推進到一個新階段。

吳本廈是《學位條例》的起草人之一,據他回憶,建立學位制的提議是由時任中國社會科學院院長的胡喬木提出的。鄧小平看到報告后,馬上作了批示。“當時小平同志的指示基本是三條。一是一定要搞成學位制度;二是建立學位制度要快,十年磨一劍不行;三是搞什么樣的學位,要結合本國的國情。”

這次學位制度的建立的確如鄧小平所要求的,“速度快”。《學位條例》從起草到提交人大常委會審議,僅用了11個月時間。依照《學位條例》,國務院學位委員會也隨之成立,負責《學位條例》的貫徹和實施,以及授予單位和學科的審批等重要工作。為了實施好《學位條例》,1981年,國務院學位委員會特地組織了由四五百人組成的龐大的學科評議組,評議首批學位授予單位。11月,國務院批準了首批博士和碩士學位授予單位和學科、專業的名單。北京地區有18所高校是首批博士學位授予單位,學科、專業點167個,指導教師250人;34所高校是首批碩士學位授予單位,學科、專業點507個。馬中騏所在的北京大學物理系第一批被批準的碩士點有理論物理、凝聚態物理(固體物理)、光學三個,博士點有理論物理、凝聚態物理兩個。

“78級研究生”入學時,中國還沒有自己的學位制度,研究生就是最高學歷,很少有人明確學歷和學位的區別和意義。按照現代教育學概念的區分,研究生屬于學歷,指人們在教育機構中接受科學、文化知識訓練的學習經歷;而博士、碩士、學士是學位,標志被授予者的受教育程度和學術水平達到規定標準的學術稱號。一個是學習的經歷,一個是學術的水平,兩者有著本質區別,但在當時的中國,卻被籠統地歸于“研究生”。

《學位條例》頒布后,我國從1982年開始正式招收博士學位研究生。其實,在學位制度還沒有被正式確立時,我國就已經開始獨立自主招收和培養第一批博士研究生了,共13名,新中國的首批博士生比博士學位制度來得更早,這也反映了當時對博士培養工作的熱切。

于秀源在1978年考入了山東大學攻讀研究生,此時,距離他從山東大學數學系畢業已經14年了。他的導師是著名數學家潘承洞,科研方向是解析數論。1980年,于秀源研究生畢業時,中國的學位制度還在草擬之中,在他的畢業論文上,著名數學家王元院士做了這樣的批語:“此人論文水平達到博士研究生水平。”直到學位制度出臺,山東大學向教育部請示,希望于秀源能夠作為首批博士參加學位授予大會。1983年5月27日,研究生畢業三年后,于秀源與其他17名博士一同成為中國首批博士。

馬中騏是幸運的。“文革”十年中,他在蘭州大學擔任助教,相對于很多同級研究生在科研上的十年“撂荒”,他從未離開過自己的專業。再次回到北大后,胡寧教授依然是他的導師。胡寧一直想用實踐證明中國完全有能力培養自己的博士。馬中騏讀研究生期間,胡寧特批他可以不用上專業課,直接搞科研,把之前耽誤的時間搶回來。當時,李政道曾從中科院研究生院招了一批學生去國外學習,橄欖枝也遞到過馬中騏手里,但是胡寧堅決不同意,理由是:“馬中騏是我自己培養的研究生,水平足夠博士的,沒必要到國外再培養一遍。”

當時的導師們也絲毫沒有門戶之見,每位博士的成果凝聚的不只是一位導師的心血,而是多名專家在培育。馬中騏的論文答辯委員會由7位物理學界的頂級專家組成了超豪華陣容,其中包括“兩彈元勛”彭桓武,以及胡寧、朱洪元、戴元本、谷超豪等。而馬中騏也成為真正意義上的中國第一位博士,他的博士學位證書編號為10001,由錢三強簽發。

1982年2月,馬中騏第一個進行博士論文答辯之后,到1983年4月,一萬余名78級研究生中,層層遴選出了18位博士。這18位博士中,有17位理學博士、一位工學博士,其中還有一位女博士。此后,他們一直活躍在相關學科的前沿,其中一位成為中科院院士,一位是第三世界科學院院士,還有四位大學校長或中科院所長,其他人也作為導師帶出了自己的博士。

能不能獨立自主地培養社會主義現代化建設所需要的各方面人才,特別是像博士、碩士這樣的高級專門人才,是關系到整個社會主義建設成敗的一個關鍵問題,也是關系到國家教育事業獨立完整地發展的關鍵問題。

正如中共中央政治局委員、國務院學位委員會主任胡喬木在1983年5月博士和碩士學位授予大會上所作的《走獨立自主培養高級專門人才的道路》的講話中所說的:“新中國建立以前,我國只培養過很少量的研究生,授過為數不多的碩士,沒有授過一個博士。現在,我們有了學位制度,依靠自己的力量培養并授予了博士和大批碩士學位,這在中國歷史上是第一次。這是我國教育史和科技發展史上的一件大事。研究生制度和學位制度是培養和選拔高級專門人才行之有效的制度。”

研究生教育的發展和學位制度的建立,從根本上改變了我國高等教育的層次結構,為建立起具有中國特色的、獨立自主培養高層次人才的完整的高教體系構建了框架。同時為我國教育、科技事業和各行各業提供了源源不斷的高層次人才資源。