寧夏15 家二級及以上醫療機構中藥飲片處方用量分析*

田 杰,王俊卿,納金玲,黃 麗,王艷平

(寧夏回族自治區中醫醫院暨中醫研究院,寧夏銀川 750021)

中藥飲片處方點評可反映醫院臨床中醫整體療效和用藥安全規則的細化程度,是合理用藥和監測評價的核心部分。國家中醫藥管理局為此發布了多個文件,如《關于進一步加強中藥飲片處方質量管理強化合理使用的通知》(國中醫藥醫政發〔2015〕29 號)指出,應明確要求各級醫療機構開展中藥飲片處方點評工作,強化中藥飲片處方點評結果應用;《關于加強藥事管理轉變藥學服務模式的通知》要求建立嚴格的中藥飲片處方點評制度,將處方點評結果納入當地衛生行政部門對醫療機構的績效考核;《中成藥臨床應用指導原則》規定,單劑中藥飲片處方劑量一般應控制在240 g 以內,原則上不超過300 g(膏方和腫瘤科用藥適當放寬),且每張中藥飲片處方原則上用藥應控制在18 味以內(膏方和腫瘤科用藥適當放寬);《醫療機構處方審核規范》明確指出,藥師是處方審核工作的第一責任人,未經審核通過的處方不得收費和調劑。但臨床仍普遍存在中藥飲片超劑量使用、處方藥味數量偏多等不合理用藥現象。同時,由于中藥飲片處方審核和點評的標準存在差異,且信息化水平相對滯后[1],造成了中藥飲片處方點評結果應用規范性、成效性和影響力均較弱[2],片面注重點評結果而未與處方和醫囑用藥中的潛在用藥風險結合的弊端[3]。為此,本研究中探討了寧夏回族自治區內15家二級及以上醫療機構門診中藥飲片用量的特點,為進一步促進中藥飲片的合理使用提供參考。現報道如下。

1 資料與方法

按隨機簡單抽樣原則,通過醫院信息系統抽取寧夏回族自治區不同區域醫療機構(醫院)門診2019年的中醫處方3 032 張(處方均由各醫療機構中具有中醫處方開具資質的中級及以上職稱醫師開具,均勻分布于4 個季度,且每人每季度抽取處方不少于10張),不同醫療機構取樣量見表1。15 家醫療機構中,三級中醫院4 家,二級中醫院9家,三級綜合醫院2家。

表1 寧夏15家醫療機構門診中醫處方取樣量分布(張,n=3 032)Tab.1 Distribution of TCM prescription quantity in the outpatient service of 15 mediccal institutions in Ningxia(prescription,n = 3 032)

由我院信息軟件工程師從每張處方超2020年版《中國藥典(一部)》(下文簡稱藥典)規定用量、藥味數、藥食同源藥味數和使用劑量、毒性中藥飲片使用數量和劑量等方面,設計相應表格,并錄入臨床實際使用數據。從符合中醫中藥臨床用藥特點和安全用藥方面進行描述性統計與分析。

2 結果

2.1 臨床處方的飲片用量及味數范圍

共涉及中藥615味,15家醫療機構平均每劑中藥飲片處方藥味數為15~19 味,處方涉及非藥食同源及藥食同源中藥飲片分別有483 味和132 味。非藥食同源中藥飲片臨床常用量集中在4~20 g;藥食同源中藥飲片臨床常用量集中在0~30 g,但普遍超藥典用量規定。處方中超藥典規定劑量0~3 g、4~10 g、11~20 g 的分別有2 291 張(75.56%)、2 231 張(73.58%)、1 407 張(46.41%)。

2.2 臨床處方的飲片用量及味數具體情況

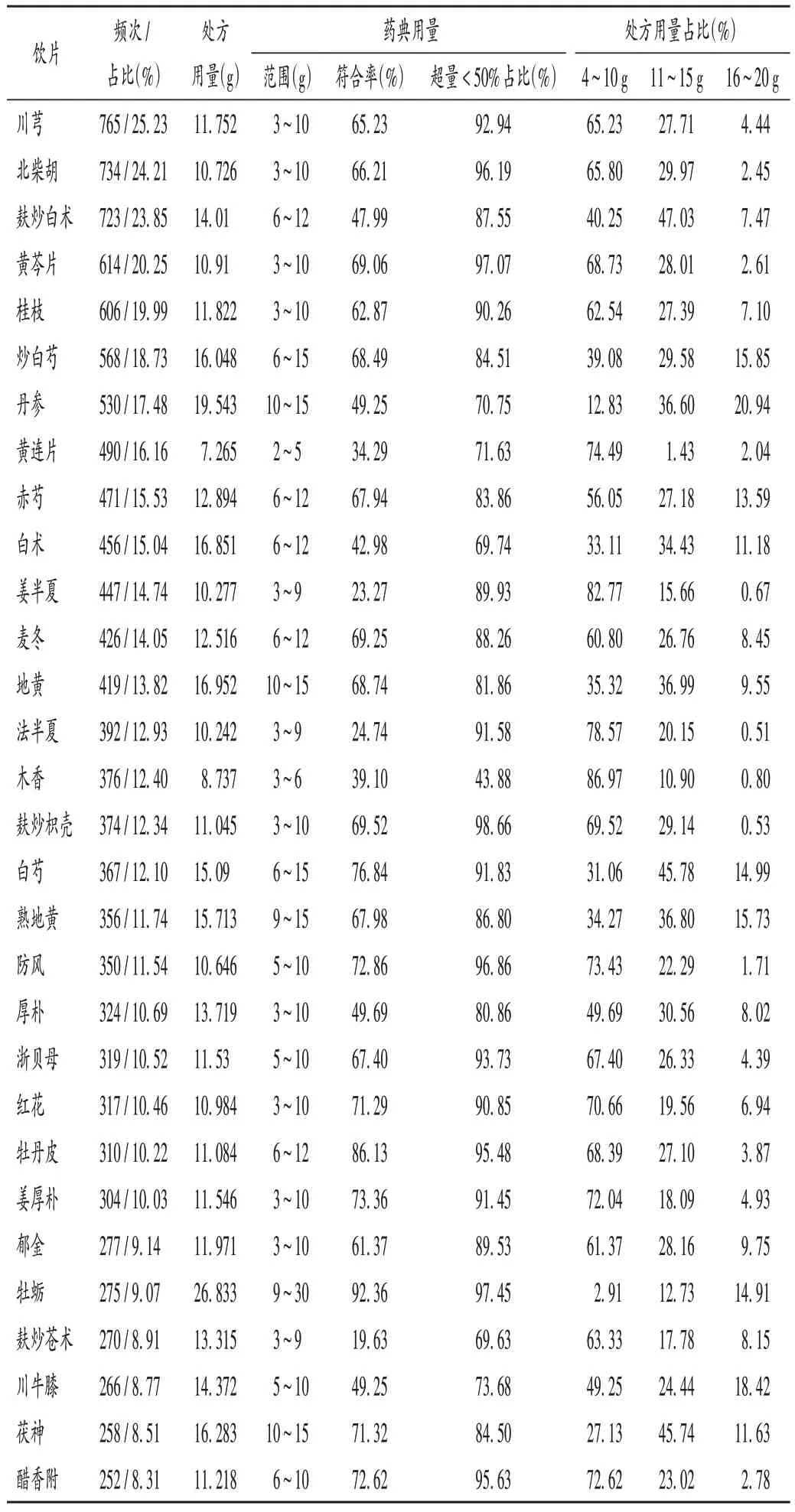

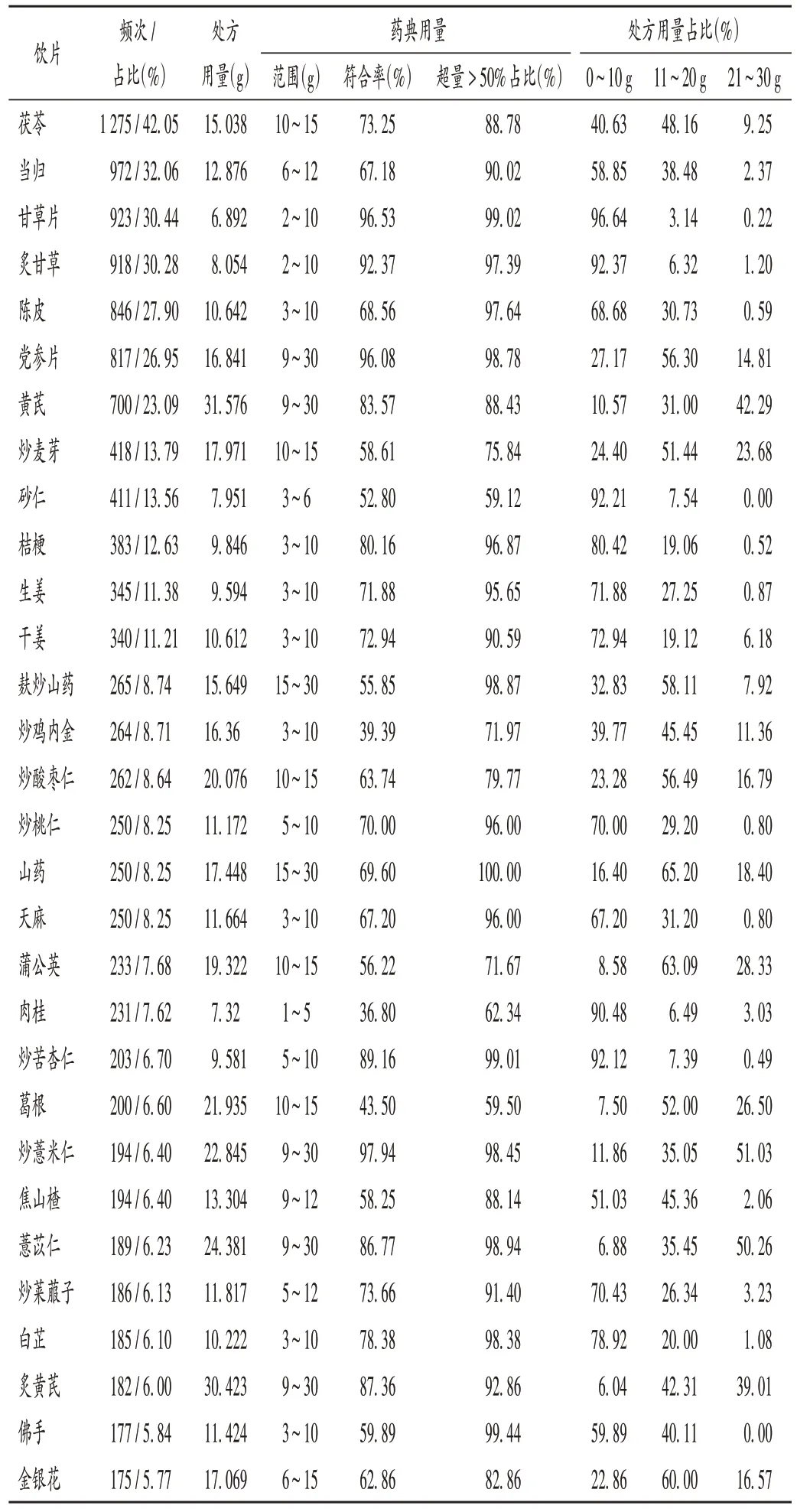

非藥食同源與藥食同源中藥飲片處方中使用頻率>1%的分別有203 種、86 種,均取排名前30 的藥物進行分析。結果均存在超藥典規定劑量情況,詳見表2、表3。其中,中醫臨床非藥食同源中藥飲片用量多集中在4~10 g、11~15 g、16~20 g,以4~10 g 最集中;藥食同源中藥飲片用量多集中在0~10 g、11~20 g、21~30 g,以0~10 g 最集中。總體使用頻次排名前3 的依次為茯苓、當歸、甘草片,詳見表4。

表2 處方涉及非藥食同源中藥飲片用量情況(排名前30)Tab.2 Use doses of the top 30 commonly used TCM decoction pieces without the homology of medicine and food involved in the prescription

表3 處方涉及藥食同源中藥飲片用量情況(排名前30)Tab.3 Use doses of the top 30 commonly used TCM decoction pieces with the homology of medicine and food involved in the prescription

處方中與藥典用量符合率在95%以上的藥物多由于藥典規定劑量較寬泛。使用頻率排名前30 的非藥食同源中藥飲片用量與藥典用量相符率為60.03%,超藥典用量50.00%以內的平均占比為85.90%;排名前30 的藥食同源中藥飲片則分別為70.35% 和88.79%。

此外,15 家醫療機構使用的毒性藥物(按藥典“性味歸經”提示的毒性)的毒性程度相對較低,僅存在“有毒”和“小毒”2 種,且均為炮制后使用,但仍明顯存在超藥典規定劑量情況,其中有毒、小毒中藥飲片用量與藥典規定劑量符合率分別為44.61%和45.60%。

平均單張處方用藥16.67 味,其中二級醫療機構16.22味,三級醫療機構17.33味。

3 討論

3.1 常用中藥的用藥頻次和藥味數

與文獻報道的醫療機構特殊人群用藥味數多在22~30 味相比[4],寧夏公立醫療機構中藥飲片處方藥味數使用總體較規范。但一些中藥飲片處方的藥味數與古籍和《方劑學》使用經方和相關專家共識原則比較時,使用過多[5],造成“理、法、方、藥”辨證不一致,從而使君藥藥力發揮不突出及不能集中,甚至相互制約[6],延長了治療時間,浪費了醫療資源。

3.2 中醫處方飲片用量的分布特征

有研究結果顯示,多數非藥食同源中藥飲片的臨床常用量集中在4~10 g、11~15 g、16~20 g,藥食同源中藥飲片用量則集中在0~10 g、11~20 g、21~30 g,且均呈非正態分布特征。

3.3 藥典規定用量與臨床實際用量不符

處方分析發現,超藥典劑量使用中藥飲片的情況普遍存在于各級各類醫療機構,其中與藥典規定用量完全相符率僅為7.64%(47/615)。可見,藥典規定的用量范圍與臨床實際用量范圍存在較大差異。且超藥典劑量、甚至大劑量使用有毒、小毒中藥飲片而發生藥品不良反應的情況時有發生[7]。因此,為確保藥典的權威性和科學性,建議藥典再版時,加大中藥飲片臨床用藥劑量與臨床療效的研究力度,修正部分藥物的用量范圍,將藥食同源和非藥食同源中藥飲片加以區分,以更符合臨床實際,保證用藥安全。同時,本研究中對處方中涉及中藥進行了詳細的用量區間分析,明確了這些常用中藥的具體用量及每味中藥在處方中用量的具體分布,可為修訂各中藥的藥典用量標準及醫療保障局制定政策提供本底數據參考。需留意,按國家藥品監督管理部門公布的處方用量建議,藥食同源的中藥飲片用量原則上不宜超過藥典規定成人常用劑量的50%。

3.4 結語

中藥飲片臨床應用的中醫理論、藥物組方配伍、臨床診斷標準、辨證及用藥與化學藥物完全不同,同時其組方靈活多變,臨床須依據中醫理論辨證或辨病辨證個體化選藥組方。而不同醫師對中醫理論、中藥藥性的理解和掌握程度不同,臨床用藥時難免存在不合理現象。國家藥品監督管理局《關于促進中藥傳承創新發展的實施意見》(國藥監藥注〔2020〕27 號)指出,在中藥飲片處方評價中要開展基于古代經典名方、名老中醫驗方的人用經驗基礎上超藥典用量的“量- 效關系”研究,探索并明確中藥飲片劑量使用的病證結合規律和特點。依據藥典規定的用量為參考標準[8],國家醫療保障局、國家中醫藥管理局《關于醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》(醫保函〔2021〕229 號)指出,在規范中藥飲片處方超劑量用藥方面制定規則,分類將超出規定常用劑量且符合《處方管理辦法》開具的中藥飲片納入醫保支付范圍,因此,迫切需要在中醫藥領域深入開展中藥量- 效關系研究[9],對于中藥飲片處方藥味多、藥量大的問題,要加強藥物合理配伍[10],同時,嚴密觀察臨床超藥典用量使用中藥飲片可能發生的不良反應風險[11],保證臨床療效和用藥安全。本研究也存在一定不足,如在統計中藥飲片處方量時納入了中藥配方制劑,且未排除腫瘤和兒科處方,對用藥劑量的統計除去了外用藥、代茶飲、膏方,導致研究可能存在一定異質性。在以后的研究中將納入更多醫療機構的中成藥處方,開展“量- 效關系”和“藥效- 安全性最優化”研究[12],以及患者用藥教育和不良反應監測[13],以提出更全面的中藥飲片處方合理使用的建設意見。