中國零工經濟區域差異、動態演進及收斂性研究

高健強 張力文 溫子怡 司秋利

摘 要:零工經濟是數字經濟與靈活就業的新就業形態,本文測度中國零工經濟發展水平并分析其時空演變特征。結果表明:中國零工經濟水平逐年上升,分區域的區域內差異減小;絕大部分地區在研究期間都呈現出水平由低向高躍遷的趨勢,且存在正向的空間溢出效應。最后,本文從基礎建設、制度保障等方面,針對不同類型城市提出具有針對性的政策建議,旨在促進零工經濟健康發展、進而助推共同富裕目標的實現。

關鍵詞:零工經濟;時空演變;測度構建;區域經濟;公共服務;數字經濟;零活就業

本文索引:高健強,張力文,溫子怡,等.<變量 2>[J].中國商論,2024(06):-147.

中圖分類號:F127 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2024)03(b)--05

零工經濟是數字經濟與靈活就業融合的新經濟形態,具有發展性、共享性和可持續性,為實現共同富裕探索了新路徑。零工經濟在豐富就業資源、增加居民收入、降低企業成本、基本公共服務均等化等方面顯現積極影響,是提高人民幸福感的必要條件。

當前,學術界對于零工經濟主要從兩方面進行激烈討論。一是內涵與影響因素。于瑩(2018)提出用工關系的認定應分為勞務關系、零工關系和勞動關系三類。鄭祁和楊偉國(2019)認為互聯網平臺使用的“零工經濟”與以往最大區別。張杉杉和楊濱伊(2022)研究發現數字平臺對外賣騎手的工作時間有顯著影響。二是實證研究。理論研究的量化分析極少。國外,Otto Kassi等(2018)通過跟蹤零工平臺上發布的項目和任務數量衡量各國和職業對在線勞動力利用情況。國內,清華大學和字節跳動構建了零工經濟的水平測度。

總之,零工經濟研究當前雖有豐富的理論研究,但缺乏實證研究和指標體系。本文邊際貢獻在于構建了中國零工經濟發展水平指數,深入分析時空演變特征,為零工經濟產業完善提供經驗和政策依據。

1 零工經濟發展水平指標建構、測度與分析

借鑒OECD(2009)的模型,參考湯淥洋等(2023)、馬壯林等(2022)的研究,本文從支撐條件、零工規模、影響三方面構建了零工經濟發展水平指標體系。

(1)支撐條件方面,采用基礎設施和政策支持兩個指標反映國家對零工經濟發展的支持,同時考慮創新環境。(2)零工規模方面,從行業和個體兩個層面進行探究,并結合百度指數反映零工經濟潛在從業個體規模。(3)影響方面,從就業、創業、收入和貧富差距四個方面考慮指標的選取。

據此,本文構建中國零工經濟發展水平評價指標體系,包含3個一級指標、7個二級指標和10個三級指標,如表1所示。

本文基于2013—2020年全國內地285個城市多個指標的數據進行面板數據研究,并將城市劃分為六個國家重大戰略區域:京津冀、成渝、長江中游、長三角、港珠澳、黃河流域。

數據來源于CLDS數據庫、中國區域經濟數據庫、中國城市數據庫以及各省統計局的統計年鑒,采用插值法和機器學習單重插補法填充少數缺失值。

2 零工經濟發展區域差異及來源

2.1 全國空間聚集效應

Moran指數(莫蘭指數)是研究空間關系的一種相關系數值,全局Moran指數用于分析整體上是否存在空間相關關系。本研究采用計算Morans I統計量來反映我國各地級市零工經濟指數的聚集情況,結果如表2所示。

由表1可知,城市間零工經濟發展水平存在空間正相關關系,即具有一定的空間正向聚集關系,意味著各地級市的零工經濟發展水平會正向促進周邊城市的零工經濟發展。

2.2 總體差異及分解

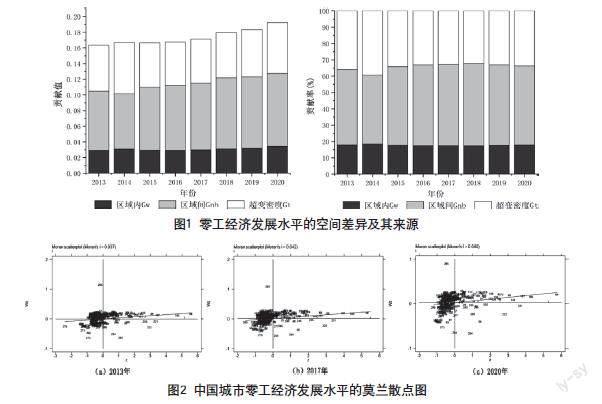

本文使用Dagum(1997)提出的組間基尼系數測算我國零工經濟發展水平總體差異程度,如圖1所示,我國重點戰略地區零工經濟發展水平的區域內基尼系數呈現出先增后減再增的變化,區域間總差異的貢獻率均值為80.14%,是零工經濟發展水平總體差異的主要來源。

區域間基尼系數總體呈上升趨勢,它對總差異的貢獻率呈現“U”型曲線圖像特征。在樣本時期內,組間超變密度的絕對數值和相對貢獻率都呈現出明顯的倒“U”型特征。這表示不同樣本之間的重疊交叉部分對總體差異的貢獻度適中,體現國家重大戰略區域劃分的合理性,能有效區分不同類型的城市群。

2.3 局部空間聚集效應

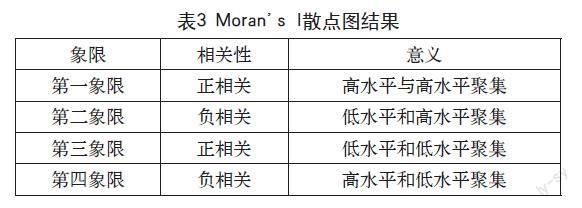

全域莫蘭指數能夠反映我國零工經濟發展的空間關聯性,然而其不足以詳細描繪各地區間的聯系特性。為此,本文利用局部空間自相關檢驗,通過繪制局部莫蘭散點圖來反映各地區局部空間集聚模式的演變。由圖2可知,X軸代表數據值與均值的距離,因而越靠右側的數據意味著其零工經濟發展水平相對較高,Y軸表示空間滯后值,該值越大代表研究對象的周邊城市的零工經濟發展水平相對越高。具體結果見表3。

綜上,我國大部分地級市位于第二三象限,說明大部分城市的零工經濟發展水平不高,對周邊城市的空間影響有正負雙向作用。但隨著時間推進逐漸向一二象限移動,說明大部分地級市的零工經濟水平在不斷提高,并且對周邊有正向促進作用的城市數量明顯增加,各地級市經濟發展水平呈現出追趕趨勢,部分城市的零工經濟發展水平差距逐漸縮小。

2.4 各區域差異及分解

本文使用Dagum(1997)提出的組間基尼系數方法,對我國各重大戰略區零工經濟發展水平之間的差異程度進行了測算,其結果在圖3中進行了展示。

從總體趨勢來看,圖3陰影面積逐漸增大,表明我國各地區零工經濟發展水平存在明顯分化。從區域間差異的數值水平來看,成渝、黃河流域和長江中游等地區的差異相對較小,其中黃河流域和長江中游之間的基尼系數為全樣本最低,而差異最大為粵港澳與長江中游和成渝之間的數值,反映出我國東西部零工經濟發展的步調不一致。

3 零工經濟發展動態演進特征

為了更加全面的刻畫我國零工經濟水平的動態演進趨勢,選擇核密度估計法與Markov鏈對我國及各區域的零工經濟發展水平進行分析。

3.1 區域層面零工經濟發展的核密度估計

通過Dagum基尼系數及其分解法可以發現,我國零工經濟水平的總體差異情況,識別出我國重大戰略區域的差異變化軌跡,但不能描述各區域零工經濟水平的絕對差異變化的時變演進過程。因此,本文使用三維核密度圖像進行特征刻畫,核密度估計結果如圖4所示。

從分布位置來看,國家重大戰略區域的分布曲線均呈現向右移動的趨勢,表明這些地區零工經濟發展水平不斷提高。從主峰分布形態來看,對于各重大戰略區域而言,主峰高度均存在逐年下降趨勢。從分布延展性來看,各區域的分布曲線都呈現右拖尾的現象,這表明區域內存在部分城市的零工經濟發展水平顯著高于同一區域內其他城市。從波峰數目來看,除粵港澳地區外,其他重大戰略區域在觀測時期內都存在過雙峰現象,這表明這些地區的區域內城市零工經濟發展水平有兩極分化現象出現。

3.2 基于Markov鏈的預測

計算馬爾科夫和空間馬爾科夫的極限分布能夠有效地預測我國零工經濟的長期演變以及發展趨勢。

表4為地級以上城市零工經濟水平長期演變趨勢的預測結果。在不考慮空間滯后這一條件時,通過與馬爾科夫鏈的初始狀態進行比較發現處于層級1、2數量降低,層級3數量增加,這說明零工經濟水平會隨著時間的推移由低水平向高水平移動。在納入空間滯后項這一條件之后,從長期來看,無論與何種零工經濟水平的城市相鄰,都將會出現層級3城市數量遠遠大于層級1、2的數量,都逐漸向零工經濟高水平區間聚集。

總的來說,在當前趨勢下,我國零工經濟發展水平的長期演變趨勢較為樂觀,零工經濟水平隨時間的推移而穩步上升。不同鄰域背景的城市長期來看異質性較小。

4 零工經濟發展空間分布特征

4.1 σ收斂分析

圖5給出了全國283個地級以上城市及各重大戰略區域零工經濟發展水平的σ收斂結果(以2013年為基準)。從全國的角度來看,零工經濟發展水平的變異系數呈現出逐步增大的趨勢,同時其變異性也得到了進一步擴大,不存在σ收斂的特點。從各重大戰略區域來看,變異系數都在增加,成渝和長三角的變化最大,京津冀、粵港澳等區域的變化系數變化較小,從整體來說,每個重大戰略區的零工經濟發展水平都比初始值大,沒有出現σ收斂現象。

4.2 β收斂分析

β收斂描述的是零工經濟水平較高的地區在一定時期后被較低的地區以一種更快速度追趕導致差距不斷縮小、以達到統一穩定水平的過程。零工經濟指數是由影響其發展的因素測度得出,已包含部分控制變量影響,所以本文直接進行條件β收斂模型研究地級市間零工經濟發展水平是否具有收斂趨勢,并補充測度指標中未使用的另一重要影響因素——各地級市生產總值作為模型的控制變量。

全國及各戰略區域零工經濟發展水平的條件β收斂檢驗結果如表5所示。結果表明:除長江中游和粵港澳地區外,全國及其他各重大戰略區域均存在條件β收斂(10%水平上顯著),說明其零工經濟發展水平在長期上存在收斂于各自穩態水平的趨勢;全國及各重大戰略區域表現出不同的空間效應,京津冀的變異系數區別與其他區域,在5%的水平下顯著為正,說明京津冀區域的零工經濟發展具有正的空間溢出效應;京津冀、長三角、黃河流域區域存在被解釋變量空間誤差效應,成渝、長江中游和粵港澳等區域不存在空間誤差及滯后效應。

5 結論與建議

本文通過構建中國零工經濟評價指標體系并使用測算出的指數進行時空演變格局分析,得出以下結論:

從區域差異來看,粵港澳與長江中游和成渝的差異較大,總體呈現出東西部零工經濟水平發展不平衡。整體差異主要來自區域間差異,組間凈差異在觀測期內基本保持上升態勢,點明東西差異應是我國未來促進零工經濟發展區域平衡工作的要點。從動態演進來看,國家重大戰略區域的零工經濟指數均存在不同程度的上升趨勢,并且上升趨勢迅速、整體態勢趨于穩定。我國未來零工經濟水平向高層次聚攏,整體表現較為樂觀。這說明我國近些年來,互聯網為零工經濟提供了切實有效的助推作用。從收斂性來看,各重大戰略區都呈現變異系數不斷上升趨勢,其中成渝及長三角地區上升幅度較大,體現出零工經濟在經濟更發達地區發展速度更快,與周邊地區拉開的差距越大。

綜上,為推動零工經濟發展,本文認為政府應針對性地制定發展戰略與政策規劃,具體如下:

第一,根據不同地區特點因地制宜發展零工經濟。在經濟發展相對迅速的地區,增加研發支出和構建聯系更強的交通網絡,在經濟發展較為緩慢的區域,建立一對一幫扶機制,可以有力地促進零工經濟產業發展。

第二,重視各城市間,尤其關注重大戰略區域內零工經濟發展的平衡性。我國需要進一步發揮高經濟水平城市或中心城市對周邊城市的正向促進作用,降低極化關系,盡可能打破“虹吸”效應。以京津冀地區為例,應繼續優化產業結構,利用數字經濟形成零工經濟聯動的良好發展格局。對于經濟水平較不發達地區,如黃河流域一帶,可以通過加強科技研發的財政投入力度,構建交通網絡體系,提升網絡資源優化配置。

第三,加快健全零工就業保障支撐體系,織密共同富裕社會保障網絡。擴大零工社會保險覆蓋比例,將社保成本納入零工薪酬,建立由平臺、消費者和從業者多元共擔的費用機制。發揮財政兜底作用,地方政府可以嘗試設立“零工經濟職業互助金”。社會保險與商業保險協同發力,建立多層次工傷、失業和生育保險機制。

參考文獻

于瑩.共享經濟用工關系的認定及其法律規制: 以認識當前“共享經濟”的語域為起點[J].華東政法大學學報,2018,21(3): 49-60.

鄭祁,楊偉國.零工經濟前沿研究述評[J].中國人力資源開發,2019,36(5):106-115.

張藝,皮亞彬.數字技術、城市規模與零工工資: 基于網絡招聘大數據的實證分析[J].經濟管理,2022,44(5):83-99.

張卓群,張濤,馮冬發.中國碳排放強度的區域差異、動態演進及收斂性研究[J].數量經濟技術經濟研究,2022,39(4):67-87.

湯淥洋,魯邦克,邢茂源, 等.中國數字經濟發展水平測度及動態演變分析[J].數理統計與管理,2023,42(5):869-882.

馬壯林,高陽,胡大偉,等.城市群綠色交通水平測度與時空演化特征實證研究[J].清華大學學報(自然科學版),2022,62(7):1236-1250.

Otto K?ssi, Vili Lehdonvirta. Online labour index: Measuring the online gig economy for policy and research, Technological Forecasting and Social Change, Volume 137, 2018, Pages 241-248.