中國皮影戲起源研究的方法論批評

王姝媛

近百年以來,有關中國皮影戲的研究成果數量眾多、視角多樣,諸如起源與傳播研究、保護與傳承研究、本體與外延研究、造型工藝研究及地方變體性的民族志研究等,都是常見的研究路徑。其中,有關皮影戲起源的研究視角最早出現,其研究成果也最具學術影響力,同時也產生了最多的分歧。

顧頡剛是中國皮影戲起源研究的始作俑者,他把民間故事研究領域的經驗挪用于皮影戲研究當中。正像在研究孟姜女故事時所采用的歷史地理的比較研究一樣,他同樣嫻熟地混合應用了來自歷史文獻、口頭傳說、宗教儀式、民俗活動、民間藝術實踐等多種來源的材料,重構皮影戲的起源時間及其歷史傳承的軌跡。不夸張地說,顧頡剛《中國影戲略史及現狀》①顧頡剛:《中國影戲略史及其現狀》,中華書局編輯部編:《文史》第19 輯,北京:中華書局,1983 年,第109—136 頁。奠定了有關中國皮影戲起源與傳播研究的基本范式,提供了一種最為后人普遍接受的有關中國皮影戲之起源及傳播的觀點。

后來的學者基本上是在顧頡剛所開拓的歷史研究的范式指導下繼續前行。總結起來看,時至今日,有關中國皮影戲的起源與傳播問題的主流觀點,大致可以歸納為五種:始于先秦、始于漢代、始于隋唐、始于五代、始于宋代。具體來說,從發源地的角度講,有人主張皮影戲出于西安②詳見齊如山:《影戲——故都百戲之四》,《大公報》1935 年8 月7 日,第12 版。,有人主張皮影戲誕生在洛陽③詳見魏力群:《中國影戲源流考》,《河北師院學報》(社會科學版),1995 年第1 期。;從創始人的角度講,有人說皮影戲是由黃龍真人創作的④詳見楊祖愈:《論中國影戲的起源》,《戲曲藝術》,1988 年第4 期。,有人說皮影戲是由觀音菩薩或者唐代僧人發明的①詳見康保成:《佛教與中國皮影戲的發展》,《文藝研究》,2003 年第5 期。,還有人說皮影戲是晚清時期河北灤州的黃素志首創②因《影戲小史》一書現已失傳,故當下僅能從佟晶心與顧頡剛的文章中找尋蹤跡。此話轉述自佟晶心:《中國影戲考》,《劇學月刊》,1934 年第11 期。;從創造的靈感來源上講,有人認為皮影戲源出于走馬燈或者手影等。③詳見董每戡:《說“影戲”》,《說劇》,北京:人民文學出版社,1983 年,第104 頁。導致有關皮影戲起源問題眾說紛紜的原因至少有兩個:其一,皮影戲是一種綜合性的表演藝術,其中包含有多種藝術形式(比如皮影雕刻、繪畫與操作,口頭說唱、音樂伴奏等),并融匯了廣大地域范圍內的方言、民歌與風俗習慣,特色多樣,傳播路線復雜,因此,很難構建出一個完整的發展脈絡來;其二,中國皮影戲至少有千余年的歷史,今天我們所看到的皮影戲的存在形式,是在這漫長的歷史過程中不斷地形成與發展變化的,任何試圖把它固定下來予以標準化的做法,本身就是成問題的。

盡管有關影戲起源的問題,學界至今并未形成一致的結論,但是,在學術材料與研究方法的層面上,研究者之間基本上未有太大的分歧。一方面,他們都會盡可能全面地查找與梳理相關的歷史文獻;另一方面,他們也都會對搜集到的有限史料,進行細致入微的分析與邏輯推斷。然而,在與皮影戲相關的文獻材料相對匱乏的困境下,相關研究者在探究“皮影戲的起源”時所采用的研究方法、研究導向與邏輯推理方式卻值得給予細致的反思與批評。本文擬從上述三個方面,回顧并批評百年來中國皮影戲起源研究的歷史成果,呈現中國皮影戲起源研究的整體特征,提出皮影戲研究“范式”整體轉型的必要性。

一、史料搜集:關鍵史料的窮盡與材料類別的增補

如前所述,最早系統論述皮影戲起源問題的是顧頡剛,他在《中國影戲略史及其現狀》④今天,我們并不能清楚地知曉顧先生此文寫于何時,但是,從王煦華撰寫的后記中可知,顧先生在1921 年就已經開始留意皮影戲。參見顧頡剛:《瓊東雜記》,《顧頡剛讀書筆記》(卷一),北京:中華書局,2011 年,第84 頁。此外,在顧先生寫作此文之前,有李脫塵《影戲小史》一書,但是,此書早已佚失。我們無從知曉其具體內容,也不知道顧先生在多大程度上受益于此書。一文中,細致地梳理了漢代以來有關中國皮影戲的史料,并對皮影戲始于何時、何地,創于何人等關鍵性問題進行了探究。爾后,佟晶心、孫楷第、周貽白等一大批學者,借助多種類型的材料,多樣化的研究方法,繼續探討了這一問題。他們進一步拓寬了引證材料的范圍,關注到了更豐富的口頭傳說、田野資料與考古物件,并嘗試從成像原理,乃至于影像的寓意等切口入手,借助與皮影戲相關的藝術形式與文化習俗,從更廣闊的視角出發來考察皮影戲的局部問題與細節問題,試圖以這種迂回的方法,說清楚皮影戲的起源問題。

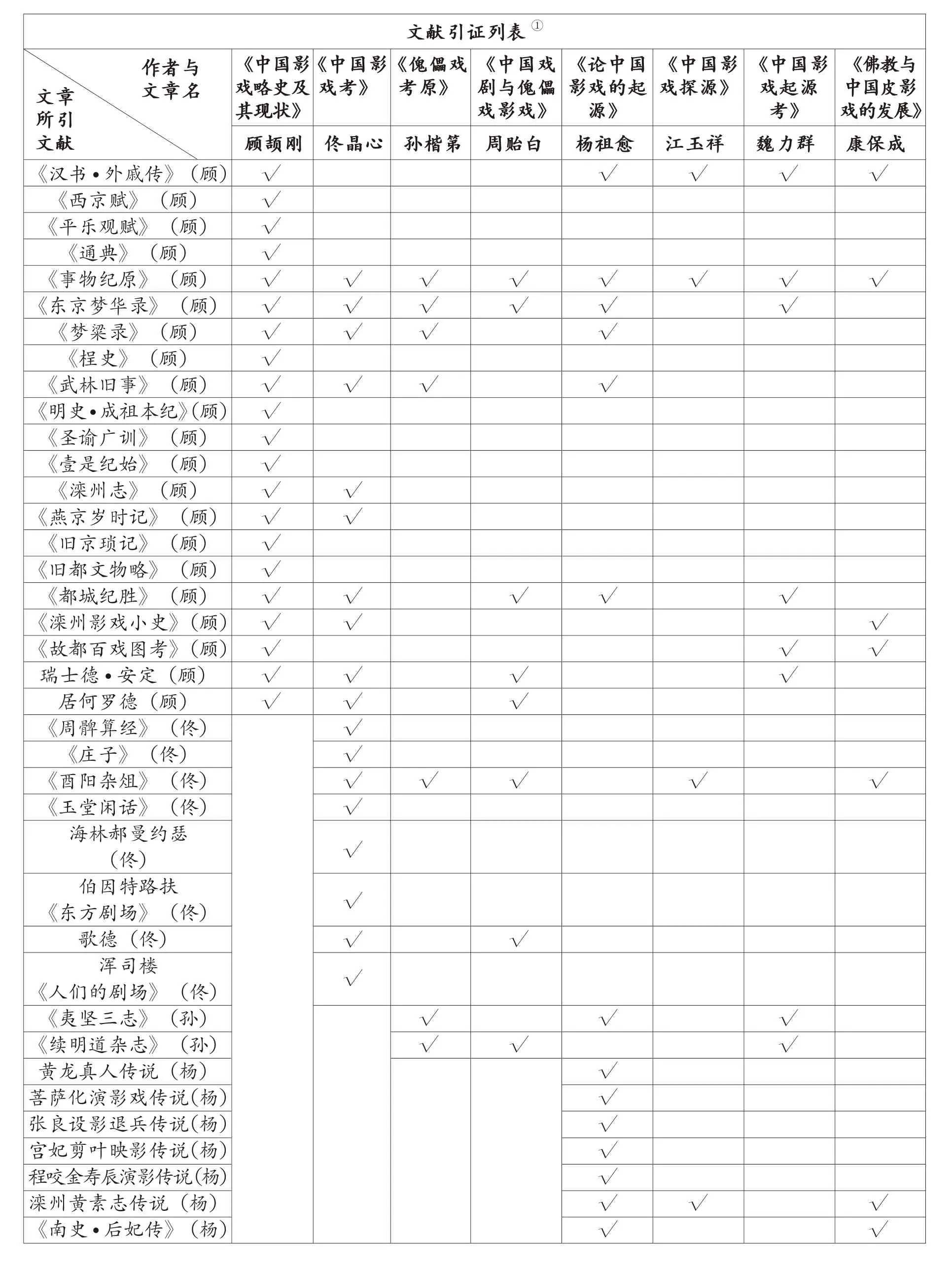

筆者對中國皮影戲“起源研究”相關的眾多論文進行初步分析,挑選其中被引述最多的篇章(顧頡剛的《中國影戲略史及其現狀》、佟晶心的《中國影戲考》、孫楷第的《傀儡戲考原》、周貽白的《中國戲劇與傀儡戲影戲》、楊祖愈的《論中國影戲的起源》、江玉祥的《中國影戲探源》、魏力群的《中國影戲起源考》、康保成的《佛教與中國皮影戲的發展》),并按照時間順序梳理這些篇章中所使用的論證材料,總結而成的文獻引證列表可以很好地呈現中國皮影戲起源研究問題中的“材料范圍”。簡單地比較前述各位學者應用材料的方式,便可以發現他們進行皮影戲起源研究時,在材料搜集與使用方面存在的問題。

① 表格以文章發表時間順序排列,各篇文章所引材料列于左側,篇名后加作者姓,依次標識顧頡剛、佟晶心、孫楷第、楊祖愈、江玉祥、魏力群、康保成首次發現并增添的文獻,后人借用相同材料則用“√”表示。

顧頡剛在其文章中所使用的有關皮影戲的中外史料,其時間范圍跨越了漢代至清代的漫長歷史時期,是此后各皮影起源說的重要依據。后來多位學者的研究成果,都只是在顧氏所提供的歷史發展框架上進行細節性的增添與拓展。佟晶心除涉獵顧氏已經提及的文獻記載(《事物紀原》《夢粱錄》《東京夢華錄》《明史》《灤州影戲小史》以及法國居阿羅德的記載),還因關注到影戲形成的介質問題進而增添了我國古代關于影子的相關記載,梳理出影子在不同領域發揮的不同功能。相關文獻涉及《周髀算經》《玉堂閑話》(其中記載著影子在農作、計時中的作用)《莊子》《酉陽雜俎》(其中描述了算卦中影子的功能以及民眾生活、詩人作詩繪畫中影子的作用)。此外,佟晶心所搜集的海林郝曼約瑟、伯因特路扶、歌德、渾司樓四人關于影戲的論述或事件,一定程度上豐富了有關皮影戲的研究視角,提供了皮影戲“中國起源論”的關鍵材料依據。他在《中國影戲考》一文中梳理了西人對影戲起源的看法以及影戲在各國出現的時間,對照中西文獻中關于影戲的記載內容,認為影戲完全是由中國創造的。伯因特路扶引述《史記》中李夫人之事,論證影戲是由此事衍生而出。影戲之所以流傳至國外,源自元代,影戲隨著元代軍事與政治勢力傳往波斯、阿拉伯、土耳其等地。這與周貽白所言一致。其后,文中還羅列其他相關記載,同樣支持這一論斷。瑞士德·安定記載了成吉思汗兒子在位時,中國影戲演員在波斯表演皮影戲的故事。法國神父居何羅德于1767 年將影戲介紹給法國人。德國歌德在1781 年的生日中用中國皮影戲表演“米納哇的生平”。

隨后,孫楷第與周貽白爭論影戲起源是否可追溯至唐五代這一問題時,分別列舉洪邁《夷堅三志》與張耒《續明道雜志》兩則新材料。

楊祖愈撰寫的《論中國影戲的起源》的貢獻有兩個:一是補充與豐富了國外學者的觀點,為皮影戲是中國發明還是由國外傳入的問題提供了可思考的素材。勞費爾、費·馮·盧珊、拉希德·埃丁、坤諾斯在著作中表明其他各國的影戲由中國傳入,這進一步印證了皮影戲來源于中國。二是引入全國各地有關皮影戲起源的傳說,比如,山西藝人流傳著黃龍真人為影子戲創建者的傳說,河北則流傳著觀音菩薩化身皮影戲藝人演唱勸世的傳說。此外,還有影戲源于楚漢之爭中張良設影退兵的傳說,以及漢文帝時宮娥哄逗太子剪葉為影的傳說。①詳見楊祖愈:《論中國影戲的起源》,《戲曲藝術》,1988 年第4 期。但各地傳說故事的差異性使影戲起源的問題更加錯綜復雜。

方士弄影以解漢武帝對李夫人的憂思的故事,頻繁出現于各位影戲研究者的引證中,對該事綜述最詳者應為江玉祥。他從史書、類書、著作、小說、詩詞中均發掘出李夫人之事的記載。雖然在各類史料記載中主要人物名姓等有些許差異,但江玉詳并未就此差異展開辯論,認為其中的故事記述輪廓與敘事梗概大同小異,可視為同一傳說,他由此證明李夫人之事在過去確曾存在。除此之外,江玉祥還是筆者所見的首位使用考古資料研究皮影起源的學者。據其文中所寫,1955 年在山西孝義發掘的古墓壁畫上刻畫著紙窗皮影人像。雖然這一考古資料并非是由江玉祥一手挖掘,而是從《皮影戲藝術》一書中所取的二手資料,但江玉祥嘗試通過孝義文化館工作人員的信件辨析上述考古記載的真偽,此外,他還多次查尋現存的清代皮影實物與照片②詳見江玉祥:《試論明代的影戲及相關問題》,《社會科學研究》,1988 年第5 期。,這體現出極佳的求索精神。他一系列的學術探索,明顯拓展了皮影戲材料的范圍與研究方法。

魏力群與康保成兩位學者的資料引證與新材料填充多從個人預設的角度及觀點出發。魏力群另辟蹊徑,將影戲整體分解,從內容、形象、手段等組成部分出發,找尋影戲的形成與光影幻術的聯系。他分別考察了皮影與影子游嬉、宗教俗講、民間剪紙、雜戲木偶等歷史現象的關聯,提出唐五代掛圖講唱的俗講形式對影戲產生了主要影響。結合上述元素的盛行時間以及影戲最早的記載,魏力群推測中國影戲的形成時間當在五代時的后唐至北宋初年之間。在起源時間框定的基礎上,魏力群綜合后唐莊宗粉墨登場的故事,剪紙演戲的傳說以及洛陽的地緣優勢,提出影戲誕生的地點是洛陽。①詳見魏力群:《中國影戲源流考》,《河北師院學報》(社會科學版),1995 年第1 期。為論證上述觀點,魏力群分別以《墨經》《舊唐書·音樂志》《漢武內傳》《荊楚歲時記》以及當代文獻《四川風物志》為佐證材料。康保成則關注影戲與佛教的關系問題,故多從漢譯佛典中找尋影戲起源的蛛絲馬跡,并指出印度佛教中的“以影說法”是影戲的近緣,“早在佛陀時代,印度已經具備了產生影戲的所有觀念、要素、技術、技藝。”②康保成:《佛教與中國皮影戲的發展》,《文藝研究》,2003 年第5 期。

由此可見,雖然同為皮影戲的起源研究,但因為研究角度的差異,前述學者所擇取的文獻不盡相同:從材料類型來看,當前學界研究不僅以文獻資料為主,還逐漸添加了民間傳說、考古發現等材料。梁啟超曾說:“得史料之途徑,不外兩種:一曰在文字記錄以外者;二曰在文字記錄者。(一)在文字記錄以外者,此項史料之性質可略分為三類:曰現存之實跡;曰傳述之口碑;曰遺下之古物。”③梁啟超:《中國歷史研究方法》,北京:中華書局,2009 年,第50 頁。因此,文字記載、實跡、口頭傳說、古物均可視為史料用于歷史研究。落實到影戲起源研究中,多數學者以文字記載較為客觀為由,將其作為材料搜集的重點;引據傳說、地方志時多會在其后附加說明,強調這些材料大多為傳說,因此無法辨別真偽,不可以作為推斷的依據。究其根源,相較于文獻記載,部分學者認為口頭傳說在口口相傳中多融入個人色彩,無法佐證,其穩定性較弱。此舉有其合理性,但這些學者忽視了文字記錄在記載、敘事時也會因記錄者個人經歷、文化背景等因素的影響,產生偏頗。隨著文字記載的真實性、客觀性被質疑,歷史無所謂“真實”的觀念出現了,歷史研究者執著地從材料中挖掘出真實、客觀、確定答案的執念被極大地沖擊。部分研究者認為我們大概永遠不會達到“歷史的本來面貌”④何兆武:《對歷史學的若干反思》,《史學理論研究》,1996 年第2 期。,更為重要的是理解、講述與表演。因此,學者們應從關注事情是什么,轉向關注為何以這樣的方式講述。

總體而言,在研究皮影戲的起源問題時,學者們所涉及的資料在縱向與橫向層面均有所豐富:在歷時性維度上,有的研究者甚至回溯至商朝來尋求皮影戲的起源;在共時性維度上,皮影戲材料的搜集從戲劇領域擴展到民俗、宗教等多個領域。當然,正如前文所言,顧頡剛已經為皮影戲的起源研究搭建了基本的研究框架,后來人只是在此框架下進一步拓展材料范圍,將與皮影戲有關的各類影響因素納入研究工作中,為這一既定的研究范式添枝加葉。

但理應明確的是,無論枝節如何延展,目前提到“影戲”二字的記載最早見于宋代的文獻,當然這并不能證明影戲自宋而始,只能說宋代確有影戲——顧頡剛、孫楷第均持此觀點。不同之處在于,顧頡剛認為宋代影戲已經成熟,其起源當可推至宋之前。而孫楷第認為若無實證,一切說法皆為推測,“其前乎宋者,姑置而不論可也”。①孫楷第:《傀儡戲考原》,太原:山西人民出版社,2018 年,第64 頁。筆者贊同孫氏的觀點,且進一步認為,史料缺乏與分布不均衡的現狀已導致影戲的起源研究陷入困境,那么探究“何種起源說更為可信”一事不妨稍加擱置,轉而將產生多樣化、差異性起源觀念的根由作為今后皮影戲研究的方向之一。

二、文獻分析:起源觀念的確定性悖論

何兆武說,歷史研究“包括有兩個層次,第一個層次是對史學的認知,第二個層次是對第一個層次所認定的史學的理解和詮釋”②何兆武:《對歷史學的若干反思》,《史學理論研究》,1996 年第2 期。。在后一層次中,由于研究者受其所處的時代背景、個人閱歷、思想觀念的制約,在解讀同一研究方向、同一史料、同一字詞時往往會產生差異。皮影戲的起源研究也明顯出現了上述現象。

研究者先入為主的觀念引發了他們在文獻分析時的多元化取向。筆者從引發多方爭論的李夫人之事入手論及史料分析的差異問題。漢武帝李夫人之事在《史記》《漢書》《事物紀原》《漢武帝內傳》《太平御覽》《搜神記》中均有類似的記載。《漢書·外戚傳》中記載,“上(指漢武帝)思念李夫人不已,方士齊人李少翁言能致其神,乃夜張燈燭,設帷帳,陳酒肉,而令上居他帳,遙望見好女如李夫人之貌,還幄坐而步。又不得就視,上愈益相思悲感。”③班固:《漢書》卷九十七上,北京:中華書局,2012 年,第3382 頁。吳騫《拜經樓詩話》言及影戲說:“影戲或謂昉漢武時李夫人事。”④吳騫:《拜經樓詩話》卷三,王云五編:《山靜居詩話及其他一種》,上海:商務印書館,1935,第34 頁。

據此材料,部分學者以其中的展現形式與影戲相似,就認定漢代已出現影戲。顧頡剛認同影戲在李夫人之時已甚完備,但影戲的技法只為方士所有,尚未公開。王錦光剖析此事中已具備的影戲的構成要素,將《史記》與《拾遺記》中關于李夫人招魂之術的記載聯結分析,認為招魂之事“在原理上是利用光線在屏幕上造成影像,作有目的之表演;在結構上有光源、形象、屏幕三個部分。所以,可以認為是影戲的雛形”⑤王錦光、洪震寰:《中國古代的影戲》,《文史知識》,1986 年第2 期。。需注意的是,王錦光雖認同此觀點,但他將影戲的先導追溯到更早時期,即戰國時期的針孔成像與畫莢映畫裝置。與此論述相仿,董每戡將《前漢書·李夫人傳》記載的李夫人事與王嘉《拾遺記》《太平御覽》中的片段組合在一起,提煉出李夫人之事中具備偶像、燈照等影戲必備元素,借此論證影戲始于漢代。⑥董每戡:《說“影戲”》,《說劇》,第100—102 頁。

針對上述觀點,有相當一部分學者從文獻本身、戲劇形式、民間習俗等層面提出質疑。他們從以下幾點否定李夫人之事作為影戲的起源:其一,從影戲與巫術的概念角度進行質疑,巫術不可等同于影戲。此記載中方士借光成影的方式雖與影戲相仿,但從巫術到藝術需時間、觀念以及其他事物的催化。其二,引入其他史料質疑此種邏輯。楊祖愈以為李夫人之事本身虛妄,但漢武帝后又有類似事件發生,如若影戲已經形成,后續南北朝宋孝武帝思念已薨的帝妃殷淑儀時,巫者又何以能借帷中招魂之術成功騙取宋孝武帝。由此,楊祖愈認為漢代并未出現影戲。周貽白于《中國戲劇史長編》一書中言,“這雖是追本溯源的話,似難憑信,自以起于宋初一說為是”①詳見周貽白:《中國戲劇史長編》,北京:商務印書館,2023 年,第115 頁。。鄭傳寅提出影戲起源于漢代這一結論是將《漢書》與《拾遺記》拼接之后得出的,且史料中并未說明李夫人之影形成的原理機制,無法判斷是否符合影戲張燈成影的做法。②詳見鄭傳寅:《中國戲曲文化概論》,武漢:武漢大學出版社,1993 年,第12 頁。魏力群從《事物紀原》的行文邏輯出發,發現該書中前部分記載李夫人招魂之事為影戲的起源,而后部分記錄宋代影戲時卻又提出歷代無所見,斷言該書有關影戲起源的相關記載前后矛盾。其三,從成熟影戲的形態出發,比較兩者的不同之處。江玉祥引用王國維對戲劇的定義,表明方士所為與戲劇仍有差異。其四,從影戲構成元素的完備程度來看,影戲以表演為目的,以光源、形象、屏幕為主要構成要素,需要戲劇情節、劇本劇情、表演造型、動作操縱、演說演唱等全面配合,③詳見魏力群:《中國皮影文化遺產的歷史與保護問題》,《中國皮影戲全集》第23 冊,北京:文物出版社,2015 年,第115 頁。而李夫人招魂之事件的幻術,僅是上述影戲整體中的個別元素。

反駁理由雖歸納為四點,但產生爭論的根本在于各位學者對起源的理解有本質性的差異。何為起源?事物之起源是歷史上事物最早出現的時間,還是事物最早期的形態抑或是事物形成、發生的本質、主要條件、因素?再或者是潛藏在事物未形成的階段?倘若是歷史時間上事物最早出現的史料,那究竟是指成熟樣態的影戲的第一次記載,還是雛形期影戲的第一次記載?再者言,當下的皮影戲與最初的皮影戲是相同的嗎?依照葉舒憲的觀點來看,“所謂‘起源’,應當理解為一個相當長的發生過程,而不應像有些作者理解的那樣,指藝術在某一時間‘怦然一聲出現’的瞬間突變。”④俞建章、葉舒憲:《符號:語言與藝術》,西安:陜西師范大學出版總社,2018 年,第33 頁。鑒于起源討論問題中多位學者的論述,皮影戲是在歷史的長河中不斷發生、發展、完善的,故而當下的皮影戲與先前的皮影戲顯而易見是有所不同的。

遺憾的是,前輩研究者往往有選擇地采取其中一種理解,將皮影戲的起源分別追溯到影子的形成,巫術的發生,佛教的傳入,史料的第一次記載以及諸多相關的藝術及文化樣態。這些“起源觀”的背后,實質上暗示著學者們在對“起源”一詞的理解上存在差異,他們只是在“自以為是的起源觀”中,找尋最能證實這種觀念的材料。

除此之外,不同學者對相同的文本的闡釋也頗有差異。高承的《事物紀原》是目前有關皮影戲起源研究最重要史料之一,《事物紀原》卷九《博弈嬉戲部》云:“齊人少翁言能致其魂,上念李夫人無已,乃使致之。少翁夜為方帷,張燈燭,帝坐他帳,自帳中望見之,仿佛夫人像也,蓋不得就視之。由是世間有影戲。歷代無所見。宋朝仁宗時,市人有能談三國事者,或采其說,加緣飾,作影人,始為魏吳蜀三分戰爭之像。”⑤高承:《事物紀原》卷九“博弈嬉戲部”,王云五編:《叢書集成初編》,上海:商務印書館,1937 年,第352 頁。

顧頡剛從“市人有能談三國事者”一句判定,宋代時影戲已趨向成熟,而非影戲興起之時。與此相反,佟晶心以有記載的文字史料為根本,認為這段文獻恰恰佐證影戲表演最早出現在宋仁宗時。周貽白從“或采其說,加緣飾,作影人”中意識到影戲是采用說話人的話本作表演內容。魏力群的分析重點則在于發現此記載前后矛盾的問題。楊祖愈以此材料“歷代無所見”為據,對漢武帝時以及宋之前有影戲的觀點持否定態度。

除對同一文獻闡釋差異外,各位學者對同一批文獻的綜合理解也有所差別。借史料中的記載開展論證是歷史研究的常規方法,但至今能找到的最早的相關記載限于北宋張耒的《續明道雜志》,其中記錄了京都富家子弟喜看影戲之事。①張耒:《續明道雜志》,曹溶輯,陶樾增訂:《學海類編》(6),揚州:江蘇廣陵古籍刻印社,1994 年影印本,第500 頁。由此可知,北宋時喜愛影戲的人群從民間大眾擴展至官宦人家。《東京夢華錄》通過記載崇寧、大觀時多位影戲藝人的藝名、每日演出狀況與影戲棚的數量,展示當時影戲的興盛場面。②詳見(宋)孟元老:《東京夢華錄》卷五“京瓦伎藝”篇,周峰點校:《東京夢華錄(外四種)》,北京:文化藝術出版社,1998 年,第31—32 頁。從耐得翁的《都城紀勝》和吳自牧的《夢粱錄》中可知,影人早期以紙制作,后來轉用皮制并著色;影人造型分為正貌與丑形,③詳見耐得翁:《都城紀勝》“瓦舍眾伎”篇,周峰點校:《東京夢華錄(外四種)》,第86 頁。分別對應不同性格的人物,且造型設計與民眾的審美觀念一致;影戲話本與講史藝人的話本在內容上相似。④詳見吳自牧:《夢粱錄》卷二十“百戲伎藝”條,周峰點校:《東京夢華錄(外四種)》,第305 頁。周密的《武林舊事》中記錄著第一個影戲組織——繪革社,⑤周密:《武林舊事》卷三,杭州:西湖書社,1981 年,第40 頁。說明當時已經形成了雕鏃皮影的職業,并存在著大影戲、手影戲等各類影戲。顧頡剛從《武林舊事》的記載中發現,影戲在南宋時地位有所提高,逐步邁入宮廷藝術的行列。在《百寶總珍》《五燈會元》《夷堅志》《如凈和尚語錄》等佛教典籍以及零散的詩句、諺語、繪畫、燈謎、食譜中,都保留了影戲盛極一時的痕跡。

上述史料從影戲的表演內容、影戲藝人與組織、影人的制作雕鏃工藝、演出盛況、生活應用等方面,較為詳細地刻畫了當時影戲的發展狀況,足以表明宋代影戲之興盛。故多位學者認為影戲起源于宋代。王國維在《宋元戲曲考·宋之小說雜戲》中道:“影戲此則自宋始有之。”⑥王國維:《宋元戲曲考》,上海、杭州:六藝書局,出版年代不詳,第29 頁。孫楷第言,既然宋以前無史料可考證,則影戲宜始于宋。周貽白、佟晶心也認為影戲起源于宋這一說法較為可信。后來學者,關俊哲認為“至遲在仁宗趙禎時,我國就有了影戲。”⑦關俊哲:《談皮影戲》,轉引魏力群編:《中國皮影戲全集》第23 冊,第115 頁。此文原載《新觀察》,1958 年,第17 期。張駿驥、葛兆光、劉銳華、楊祖愈等贊同影戲起源于宋,且宋時影戲已成熟的觀點。

但有學者對影戲起源于宋提出異議。顧頡剛以為無記載未必無此物。宋時影戲所以盛行,必由唐代之盛,積漸而來,無可疑義。⑧詳見顧頡剛:《中國影戲略史及其現狀》,中華書局編輯部編:《文史》第19 輯,第112 頁。顧氏解釋有三:其一,從影戲的地域傳播而言,宋時汴京并非影戲發源地。他舉出齊如山在《故都百戲圖考》中的觀點為證據,后者認為汴京影戲是從西安流傳至汴京,再傳入杭州。其二,興起與繁盛是皮影戲發展的不同階段,宋代史料中記載的內容并非是新興的藝術所能呈現的現象,宋代為皮影戲的繁盛期,故興起必然在宋代以前。其三,據《事物紀原》中記載當時影戲藝人已演繹三國之事,而三國故事復雜繁重,新興的藝術形式與技藝不精者難以擔此重任。此外,如若有人以“始為魏吳蜀三分戰爭之像”,⑨高承:《事物紀原》卷九“博弈嬉戲部”,王云五編:《叢書集成初編》,第352 頁。將表演三國故事的影戲視作影戲的開始,似有誤解之嫌。鑒于此,顧頡剛推定宋時影戲之所以興盛,是緣于唐代影戲盛狀的積淀。

以上兩類情況均表明分析者在分析史料時抓取的側重點與理解的偏差解構與重構著歷史史料,使得歷史具有更多的開放性,增加了影戲起源研究的不確定性。顯然,在史料匱乏的境況下,找尋皮影戲之真實的、固定的起源時間、起源地點、創始人成為一種奢望。

而且,在探究同一文本時,旁證材料的不同也會導致文本解析的差異。比如,孫楷第將影戲起源追溯至唐五代,而他依據的材料是敦煌寫本《王昭君變文》,其上卷中的過階語是“上卷立鋪畢,此入下卷”,①《王昭君變文》,王重民等編:《敦煌變文集》卷一,北京:人民文學出版社,1957 年,第100 頁。孫氏引述《酉陽雜俎》《廣異記》以及《隴西李府君修功德碑記》中關于“立鋪”的解釋,認定《王昭君變文》中的立鋪為“一鋪”之意。他考慮到《王昭君變文》為僧侶俗講的內容,加之《看蜀女轉昭君變》詩中所言“畫卷開時塞外云”②韋毅選:《才調集》卷八,元結等選:《唐人選唐詩(十種)》,上海:上海古籍出版社,1958 年,第629 頁。之句,認為此時俗講已有用圓像設講的形式,所以俗講結束稱之為“立鋪畢”,而非“講畢”。同時,他通過比較影戲與俗講的表現形式,結合影戲明確的記載時間,進一步設想唐五代時圓像俗講為影戲之起源。

這一史料中的“立鋪”一詞卻成為周貽白反駁孫楷第的關鍵之處。周貽白以《宜城賦》《廣韻》《資治通鑒》為證,反駁“立鋪”為“一鋪”的解釋。周先生認為,變文中與塑像中的“鋪”各有其義,變文中“鋪”為“鋪敘”的意思;塑像提及“鋪”應理解為“陳設”。其次,對《才調集》中“畫卷開始塞外云”一句的闡釋,周貽白也有異議。他結合全詩語境,認為此句原意為昭君不肯賄賂毛延壽而被畫丑像,進而被賜匈奴一事,與俗講設置圓像無關。

在上述爭論中,正是因為不同的學者引述的材料不同,從而導致對關鍵詞句理解的差異,進而影響到對皮影戲起源的推測。實際上,由于年代久遠,古今眾多字詞的含義、所指有較大的變化,加之我國文字意涵豐富,語境的些許差異同樣會造成字義的轉變,這些因素均為研究影戲之起源增添了難度,造成探究結果的不確定與多樣性。

囿于篇幅所限,本文僅列舉以上幾處文獻分析差異,試圖說明學者們對起源一詞的不同理解,及對同一材料的不同闡釋,這兩個方面直接造成了有關皮影戲起源觀點的分歧。

三、邏輯推理:史料匱乏致邏輯鏈條的斷裂

迄今為止,唯有宋代之影戲記載較豐富,元明兩代雖有記載,但材料寥寥,難以形成連貫的證據鏈條。在史料匱乏的前提下,對有限的史料進行重構,進而開展有限的推測,成為眾多研究者探究此問題的研究方式,這也是起源研究中常用的方法。顧頡剛先生在孟姜女故事研究中,以史料的層壘疊加為方法,由此建構了這一故事起源與傳播的大體軌跡。但皮影戲的起源研究卻由于材料的缺失,致使這一研究范式明顯失效了。具體來說:

第一,皮影戲的起源研究預置了一個結論,所有的研究都是在這個有待證明的前提下展開的。如顧頡剛在《中國影戲略史及其現狀》一文中提出,“影戲之起源為模仿人演的戲劇。”③顧頡剛:《中國影戲略史及其現狀》,中華書局編輯部編:《文史》第19 輯,第112 頁。顧氏的前提預設是:其一,戲劇的產生早于傀儡戲與影戲,影戲屬于戲劇。然而這兩個前提目前在學界仍非確論。雖今日之影戲與戲劇的要素多有相關,但原始影戲與今日影戲卻不可等同,那么,在探究影戲之起源時,何以把影戲視為戲劇,又為何要從戲劇的源頭去尋找影戲的起源呢?如果上述問題中涉及的源與流的問題未能解釋清楚,直接將影戲的起源視為模仿人演的戲劇,似有不妥。即使不考慮上述預設,僅從文中的論述邏輯來看,也有可商榷之處。比如,文中談及戲劇之始為巫優,而后才逐漸衍變為當下的戲劇形式。依此邏輯,為何傀儡戲與影戲的開端非是模仿巫優,而是模仿真人戲劇呢?

其二,由于整體材料的匱乏,眾多皮影戲的起源研究是在分解皮影的構成要素,并在類比邏輯的前提下開展研究的。值得注意的是,皮影的構成要素并不等于作為整體的皮影;與皮影類似的其他藝術形式,自然也并非皮影本身。

比如,影戲與俗講的關系是影戲起源的關鍵問題之一。顧頡剛提出唐代西安影戲興盛的一個關鍵要素——變文。唐代佛教盛行,但因經義高深,難以為普通人所理解,故演化出另一種宣講佛經教義的方式,即俗講。前人通過對比俗講與影戲,發覺兩者間有眾多相像之處。最初影戲僅用木魚念誦,稱“演影戲”為宣卷。與影戲表演形式最接近的莫過于“佛僧曾以素紙剪刻,為死者的形象誦法念經,薦亡超度。”①朱希和:《新春佳節話皮影》,轉引魏力群主編:《中國皮影戲全集》第23 冊,第103 頁。此文原載《文物天地》,1985年第1 期。除上述表演形式與劇本的比較,齊江從影戲的音樂、造型、劇目、社會功能和詞格等方面更為完整地分析了俗講與影戲的淵源關系。②詳見齊江:《樂亭影戲音樂與俗講——樂亭影戲音樂的母體基因研究之一》,《中國音樂》,2007 年第3 期。

孫楷第同樣關注到俗講對影戲的影響,他說,唐五代的俗講“或有裝屏設像之事”,且影詞的語源或亦與唐代俗講有關,因此可能是影戲的濫觴;然而,他又認為俗講僅僅是影戲的征兆,并非真正的影戲。③“蓋俗講始用圖像,此時像為平面的,尚非真正影戲也。其后生心作意,改圖像為紙人,又后改為皮人。此時像為立體的。其像以線牽引,可隨人之意活潑動轉,始是真正影戲。”見孫楷第:《傀儡戲考原》,第63 頁。

康保成則借助于民間各地還流傳著不同版本的菩薩借影戲勸救眾人的故事進一步論證影戲與俗講的關系。④河北涿州、陜西關中地區流傳著菩薩變幻影人引眾人外出觀賞而讓眾人逃過地震之事。而后有人模仿上述行為制出影戲,宣講勸化。見康保成:《佛教與中國皮影戲的發展》,《文藝研究》,2003 年第5 期。佟晶心也提出“影戲有所謂宣卷的一說”。⑤直至現在,西城派影戲班仍供奉著菩薩。關于菩薩借影戲勸誡世人的故事,冀東地區流傳著關于福影的傳說。菩薩被凡人陳奇的善良所打動,于是化成乞丐告知他刻紙人,寫善詞,照詞耍唱。見佟晶心:《中國影戲考》,《劇學月刊》,1934年第11 期。江玉祥則記錄了山東影戲藝人類似的說法。⑥“影戲本是佛教傳,流傳民間幾千年;佛祖面前還心愿,子子孫孫保平安。”見江玉祥:《中國影戲》,成都:四川人民出版社,1992 年,第228 頁。正是因為影戲中處處印染著俗講的痕跡,民間不同地區均廣泛流傳著各類佛教宣卷與皮影的傳說,不少學者因此主張影戲起源于俗講。

康保成與其他學者意見相左,他雖大力宣揚影戲與佛教的密切關系,但卻否認影戲是從俗講中派生而出的,而是直接從佛教中產生的,“巫術中的招魂術是我國影戲的遠源,印度佛教‘以影說法’是影戲的近緣。”⑦康保成:《佛教與中國皮影戲的發展》,《文藝研究》,2003 年第5 期。然而,作者卻沒有依據堅實的論據來全面論證他的這一觀點,只是將佛典中關于影與像的教義一一羅列。他認為早在佛陀時期,印度已經具備影戲產生的觀念、要素、技術、技藝。其中,觀念指佛教借影與形的關系解釋教義;要素指佛典中,光、影、形三者,它們正是構成影戲的三個基本要素;技術與技藝指用頻婆帳、光明網幻化出各種影像。這一結論貌似嚴絲合縫,實際仍有可質疑之處。首先,佛教僅是利用影子原理暗喻因果報應等人世倫理,最終目的并非是呈現影像,這與影戲“借影設演”的目的有根本不同。其次,從要素而言,與李夫人之事相比,兩事所呈現的三要素大致相似,為何有遠源與近緣之分?僅以作者所提供的材料來看,如果說古天竺幻術可以造出各種幻相,而這種幻相是影戲的近緣,那么如何才能夠證明幻相比方士的巫術更接近影戲?再者,作者認為佛典《攝大乘論釋》卷五與《根本說一切有部毘奈耶》卷四十的記述中凸顯的弄影技藝,可視為手影戲與大影戲產生的重要條件。但手影戲、大影戲是否與皮影戲同屬一類?這也是一個有待論證的問題。最后,兩則材料中的“弄影”是否指代技藝,仍有待進一步的確證。鑒于此,作者在邏輯論證中以類比的方式,竭力尋找佛典記錄中與影戲相關的元素,在對同類性質材料進行辨析時,明顯傾向于某一類別材料,反而忽視了佛教之外的其他因素。顯然,佛教對影戲的影響是無可否認的,但這并不意味著影戲起源于佛教。

實質上,過去已有研究者意識到部分學者過分夸大俗講、變文、寶卷對影戲的影響。影戲雖與俗講有不可否認的聯系,但并不能表明影戲起源于佛教、俗講。楊祖愈以事物產生、發展、興盛到淡化的發展軌跡為根據,提出俗講的興盛只可能催生影戲的產生,但兩者并非同時興盛,而是有前后接續的內在邏輯。吳曉鈴質疑佟晶心提出的寶卷和影戲為“父子關系”的觀點,他認為寶卷是現代產物,影戲歷史久遠,將不同時代的東西放置同一維度比較似有不妥之處,而且,將近代俗文學的不同類型都與寶卷聯系在一起,在他看來會簡化文體演變的過程,這是十分危險的。①詳見吳曉鈴:《雜論“影戲”——兼答佟晶心先生》,《歌謠》第3 卷9 期。

綜上所述,多數研究者嘗試通過增補皮影戲史料來突破原有的結論,但皮影戲史料的匱乏提升了研究的難度。各位研究者拓寬了材料搜集的范圍,從查尋記載皮影戲的直接文獻轉向搜集皮影戲構成元素的相關史料。這一做法并未緩解史料不足的問題,反而使研究易陷入將皮影整體及其構成要素混為一談的誤區。由于有關皮影的材料十分瑣碎與零散,研究者們往往只能在這些“碎片之間跳躍”,很難建構起獨立自足的結論來。顯然,如果沒有更多、更詳實的史料作為依據,皮影戲的起源研究只能是推測性的、碎片性的與開放性的。

四、皮影戲研究的反思與范式轉向

民間藝術的發生與發展有其自身的規律,因此皮影戲產生與傳播的復雜狀態遠不是我們今日所能想象的。有關皮影戲起源的研究,雖然并沒有明確的結論,但學者們從多種角度出發,開展了卓有成效的探索性工作,引起了學術界對皮影戲的高度重視。作為融合了民間習俗、民間音樂、美術造型、口頭說唱等多種形式的綜合性表演藝術類型,皮影戲歷史悠久,傳播廣泛,仍然是中國民眾生活中的重要文化傳統。皮影戲的研究工作仍需進一步深入。

然而,如上所述,皮影戲的史料十分匱乏,這就使得皮影戲的起源研究極難獲得有效推進。“史料為史之組織細胞,史料不具或不確,則無復史之可言。”②梁啟超:《中國歷史研究方法》,第48 頁。對于皮影戲的研究者來說,探尋一個確定的起源節點、起源地、創始人至關重要,但是,如果沒有確鑿的材料出現,皮影戲的起源研究只能在固定的圓圈中打轉。

跳出皮影戲的范疇,讓我們回歸到“起源”研究本身來進行思考。起源研究是否是一個悖論性問題?影戲的起源探究應導向何處?究竟從孕育影戲的前身中尋找,還是指向最早的影戲形態(如果有的話)。提出影戲始于俗講的學者想要從影戲未成形的階段尋找影戲的源頭,他們的理由是,“借圖設講”的方式與影戲相仿,且后來的影戲表演中保留有佛經的教義。他們意識到影戲與俗講的表現形式相似,卻忽略了這樣一個問題,即俗講中“借圖設講”的方式又從何處而來?是否存在比“借圖設講”更早的類似事物?如此回溯,有關影戲起源的研究,就會成為一個無限無窮的問題。

部分學者已經意識到,影戲同樣符合發生論的規律,擁有發生、發展、形成、衰亡等階段。然而他們沒有進一步追問,所謂“發生”指的是影戲完整形態的發生,還是影戲之構成元素的發生。比如,部分學者追蹤成影原理最早出現的時間,他們上溯至先秦時代,發現當時就有影子成像的文獻記載。但僅靠對皮影戲某一構成元素的追溯,是無法替代皮影戲起源研究的。困難在于,所謂皮影戲的完整形態指的什么?大多數學者不假思索地認為,皮影戲的完整形態應包括成影、影偶、操作技藝、說唱與音樂伴奏。他們以皮影戲的整體性反駁僅用單一要素探究影戲起源的做法,但這似乎是將皮影戲的起源問題轉換成了皮影戲的本質問題,此舉意味著皮影戲最后一項本質要素形成之際,才是其發生之時。

按照上述研究思路,研究者須進入到新的起源問題的輪回中,如此反復,貌似同樣無法觸及最初的源頭。如同葉秀山所說:“從經驗的意義上看,一切事物都是連續的,沒有一個‘頭’和‘尾’。‘人’是‘猴子’變來的,‘猴子’當然又是從別的‘物種’變來的,如此追問下去,決不會追問到‘第一個物種”①葉秀山:《藝術之根——藝術起源學引論》“序”,鄭元者:《藝術之根——藝術起源學引論》,長沙:湖南教育出版社,1998 年,第3 頁。。不僅如此,部分學者嘗試不斷增加“本質條件”以剔除多數相似項,或者以影戲后來的發展狀況反觀影戲的本質,這些做法似乎違背了學者提出的最初的影戲與當下的影戲是“不同的”這一論斷。除上述兩種起源角度外,部分學者似乎無明顯的起源研究的傾向,而是在多個起源路徑中徘徊,在探究中既推測出影戲的先導、影戲的雛形,又探尋影戲的起源。此外,近百年來影戲跟隨社會背景的變化持續發生變化,我們既無從得知最初的影戲樣態,也無法預知未來影戲的發展走向。影戲的起源研究似乎存在著一個悖論:人們急迫地借助各類證據尋求一個精確的源頭,試圖將其定義為靜止的、固定的,殊不知起源研究本身是開放的、變動的。

在此境遇下,皮影研究似乎應該批判性地反思更多新的研究路徑。這并非否認影戲起源研究的重要性與奠基性,而是試圖揭開被影戲的起源問題所掩蓋的其他問題。當研究者將關注的焦點投射在起源問題上時,起源以外的其他眾多值得探究的方向便極容易被忽視。今天,許多皮影研究者開始集中關注作為物質文化載體的皮影本身,關注皮影戲的整體表演形態,關注皮影藝術與地域社會、文化,關注皮影藝術人的表演技藝與日常生活等。總而言之,中國皮影戲的研究范式正在轉變,更需要在反思與批評的前提下開展有意識的范式轉型。