文化學視角下漢語“馬” 類成語探析

崔藝林 王玲娟

【摘要】馬類成語在漢語成語中數量豐富,《成語大詞典》《中華成語大辭典》《中國成語大辭典》三部詞典中共有含“馬”類成語254個,包含18個“驥”字,3個“駒”字,5個“駟”字,1個“駿”字,神馬的名字“飛黃”1個。從文化學角度劃分,“馬”類成語共有四個大類:表現軍事戰爭的、表現交通的、反映民俗生活的以及反映價值評價體系的,總體折射出“馬”類成語深厚的文化內涵。

【關鍵詞】“馬”類成語;軍事;交通;民俗;價值評價

【中圖分類號】H315? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? ? ? 【文章編號】2096-8264(2024)09-0132-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.09.041

基金項目:重慶市研究生教改項目“融合與創新——新文科背景下語言類研究生課程教育教學改革”(項目編號:yjg21

3073)。

成語是漢語言中文化的精華。高永鑫(2021)認為,成語不僅蘊含著豐富的歷史文化信息,而且承載著中華民族獨特的價值觀與人生態度。李承贊(2013)認為,成語中蘊含豐富的風俗文化,并且對人生具有塑造作用。筆者認為,成語是中華傳統文化的濃縮與體現,從成語中可以窺見文化的人文意蘊。

馬玉堃(2015)認為,動物是人類文化形成的重要因子,甚至人類文明的進程也是伴隨著動物的影響而形成發展的。姚立江、潘春蘭(2002)認為,動物是人類豐富復雜的文化觀念的重要載體。晉代郭璞在《說馬傳》中將馬評價為“龍精”,劉德龍(2020)也認為馬是成了精的龍,認為騏驥乘運是棲居身邊的福澤。我們認為,動物是人類文化的重要組成部分,并影響著人類文明的進程,而馬在傳統文化中凸顯重要的人文價值。

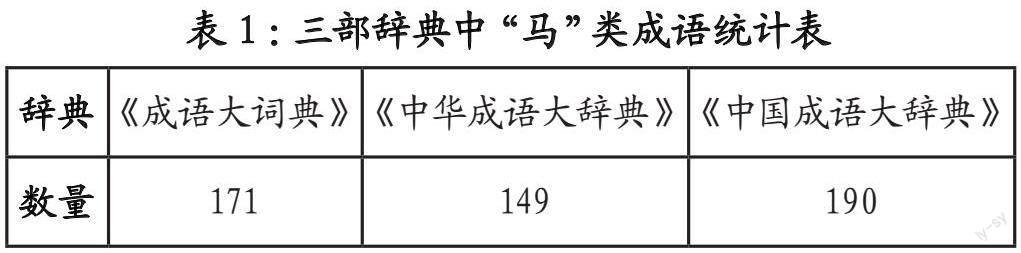

本文以宋永培、端木黎明《成語大詞典》(第二版)(2022年1月)王濤《中國成語大辭典》(2007年3月)和向光忠《中華成語大辭典》(2004年1月)三部辭典為研究范圍,分別統計出“馬”類成語如下:

除去辭典中成語重疊的部分,統計有“馬”類四字成語254個,根據馬的用途,將這些四字成語分為軍事、交通、民俗以及價值評價四類:

其一,軍事戰爭類。

這類成語從不同角度來呈現出戰前或者戰場上的風貌。如“兵強馬壯”“招兵買馬”“馬放南山”等。

其二:交通類。

這類成語通過“馬”的語素來描繪車馬行進的速度或者是繁盛場面的描繪,如“車水馬龍”“馬不停蹄”等。

其三:民俗生活類。

通過馬類成語,可以窺見特定背景下社會的等級制度和經濟狀況,展現出了古代社會風貌。如“香車寶馬”和“弊車駑馬”就是不同經濟狀況下的差異。

其四:哲學價值評價類。

此類成語多數是寓言或者歷史故事的濃縮,詞句簡短,耐人尋味,凝聚了封建社會人們的智慧和價值觀念,具有教育和警示意味。如“白駒過隙”“按圖索驥”“塞翁失馬”等成語。

一、表現軍事戰爭內涵的“馬”類成語

軍事伴隨著中華民族的發展而發展,軍事文化是中華文化中的重要組成部分。軍事文化是文明化的過程中從事軍事活動時所創造的一種物質和精神的產物。

馬是騎兵的重要裝備,也可以用來作為古代戰車的驅動力,騎兵,即騎馬作戰的軍隊。

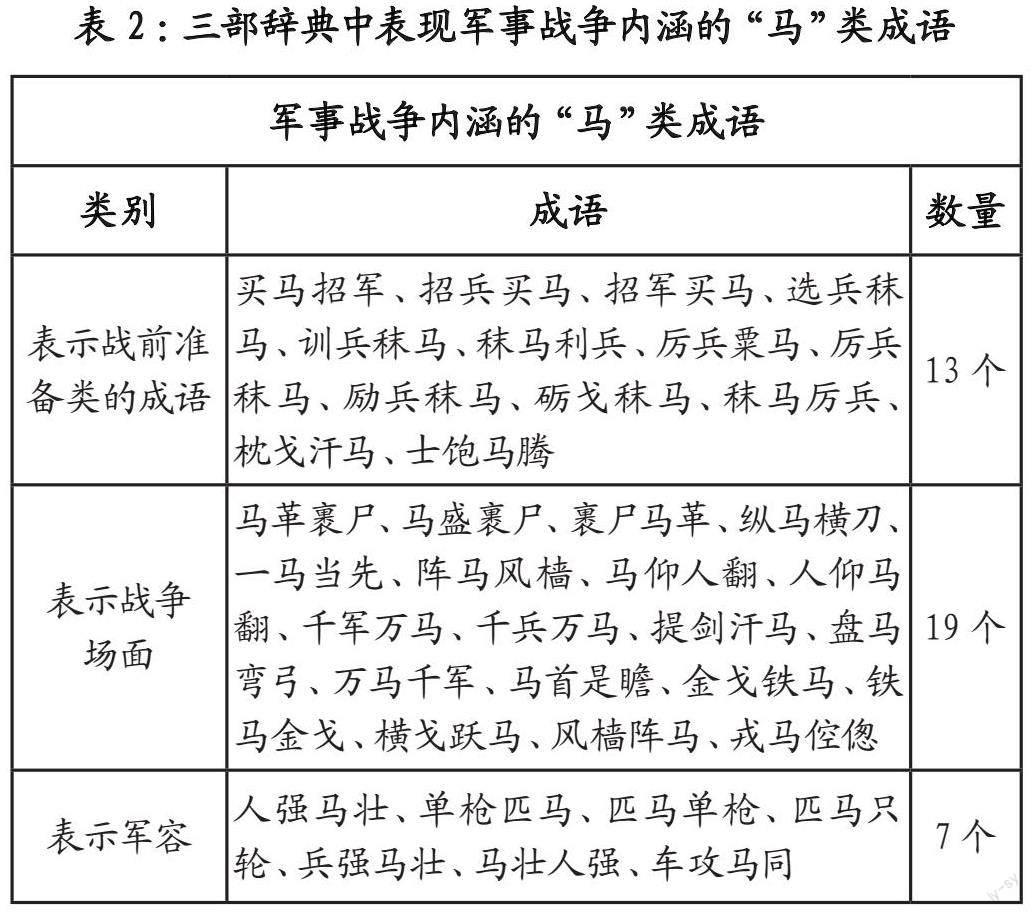

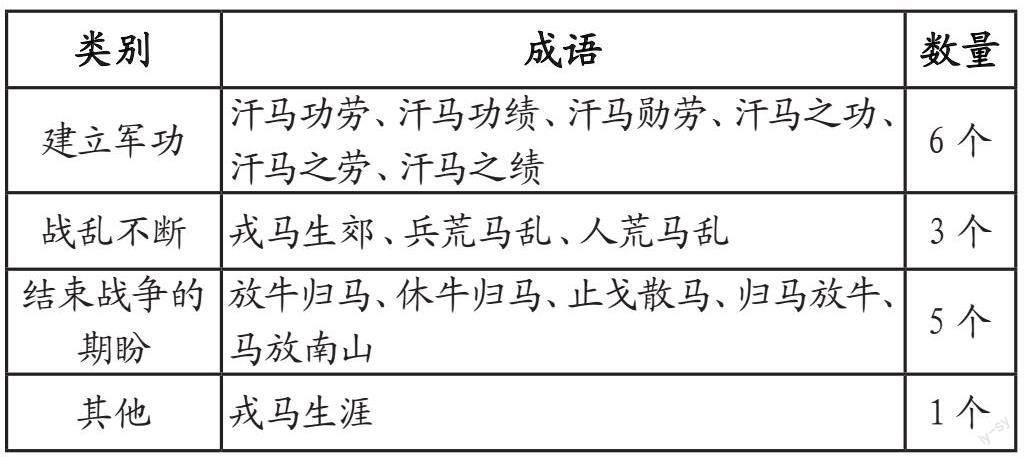

在“馬”類成語中,有54個體現出軍事戰爭內涵,約占“馬”類成語的21.26%。成語中,體現軍事戰爭內涵的主要表現在戰前的準備狀態、奮勇殺敵的具體狀態、戰爭場面的宏大肅穆和對戰爭的厭倦。

(一)戰前的準備

詞典中體現戰前準備的成語一共有13個。購買軍需裝備,包括購買馬匹、馬鞍、長鞭等一系列的作戰工具。

如“招兵買馬”,本義是指購買戰馬,招募士兵。招為征集、征收。現在指組織或擴大武裝力量。

例如:(1)戰爭時期,朝廷需要大量地招兵買馬來增強軍事實力。

(2)這個地區戰亂頻繁,民間自發地開展招兵買馬的行動,來應對來自地方的壓力。

由此來看,“招兵買馬”的使用語境離不開戰爭,所指多為武裝力量的組成部分。

大戰之前,戰前準備主要是軍需采買和戰前的喂養戰馬,“秣”在《說文解字》中解釋為“食馬谷也。本作?。今借作秣。” ①在今天“秣”有兩層含義,一是牲口的飼料,一是喂牲口。

(二)描繪戰爭的場面

在“馬”類成語中,在軍事的表達中主要是為了凸顯戰爭的主題。如“兵荒馬亂”“兵強馬壯”“戎馬倥傯”等。此類成語約有19個,呈現出了軍容軍紀以及戰爭的緊迫感。

成語體現出了戰爭的不同方面。戰場的肅穆緊張以及馳騁疆場的畫面,描繪戰爭場面是“馬”類成語的一個重要方面。

(三)對和平的向往

成語“馬放南山”出自《尚書·武成》:“王來自商,至于豐,乃偃武修文,歸馬于華山之陽,放牛于桃林之野,示天下弗服。” ②是通過對戰爭中重要的“牛”和“馬”“休”和“放”的動作來體現出對和平的渴望。

例如:(1)這場戰爭結束后便可馬放南山,享受太平的日子了。

(2)一個朝代結束了動亂,進入了馬放南山的太平盛世。

從例句中可以看出,成語的語境離不開戰爭,主要表明了對太平盛世的向往。

(四)建功立業

馬和戰爭有著緊密的練習,相應地,人們用“馬”類成語來表示建立功勛。正是由于馬在戰場上的巨大作用,人們將建功立業和戰馬聯系在一起。

一些成語從戰爭中軍隊的軍容以及其他角度來反映戰爭場面,這類成語的藝術性,使軍事類成語注入了活力,使軍事戰爭的表達更鮮明形象,反映出古人對戰爭的態度。

二、表現交通內涵的“馬”類成語

馬在古代充當著代步工具,用于騎乘和拉車,還有托運貨物的功能。我國古代的主要交通工具是車馬,往往是車馬并舉,馬不單獨發揮作用。《論語·公冶長》曰:“愿車馬衣輕裘,與朋友共。” ③戰國以前,馬只用來拉車,而不用來騎乘,到了戰國時代,趙武靈王胡服騎射,才從匈奴學來了騎馬。后來興起了騎馬的風氣。

體現交通特點的馬類成語共有23個,占“馬”類成語數量的9.06%。成語中主要呈現出馬奔馳迅速和車馬的具體狀態以及呈現繁榮狀況的特點。

(一)凸顯迅速地特點

駿馬有多種美稱,“驥”“駟”“駿”等,一些馬有自己的名稱,如“驊騮”“赤兔”等。在“馬”類成語中, “云車風馬”“輕車快馬”“馬不停蹄”“風車雨馬”等凸顯出速度快的特點。

(二)凸顯交通繁榮

車馬繁盛的地方交通繁榮。“車水馬龍”運用比喻的手法,形象地描繪出交通繁盛的場面。“車馬駢闐”解釋為車馬聚集的地方,形容非常熱鬧。

(三)道路的狀態

此類成語凸顯出了道路平坦遼闊或是崎嶇難行的路況。如“一馬平川”為縱馬疾馳的平原。“束馬懸車”形容路途難行。

還有一些成語反映出交通工具或者是車馬的痕跡,如“南船北馬”“木牛流馬”等,以“馬”為交通運輸工具,反映出不同地方的交通工具,用于交通的“馬”類成語反映出了馬在交通方面的文化內涵。

三、表現民俗生活的“馬”類成語

趙立德(2016)將民俗定義為“民眾在生存活動中為了持續發展生命所創造、享用和傳承的具有模式化的生活文化。” ④鐘敬文(1998)將民俗解釋為“國家或民眾中廣大民眾所創造、享用和傳承的生活文化。” ⑤民俗是面向人民大眾的,體現出人們生活的衣食住行等物質和非物質方面,并且具有傳承性,在此基礎上,根據民俗生活來分類,將“馬”類成語分為和人直接相關和間接相關。

成語中,反映了民俗生活的數量為129個,占馬類成語數量的50.79%,成語反映了民俗生活的方方面面,涉及地位權勢、官員赴任以及人們日常中的情感、思想性格以及美好的期盼等方面。

(一)地位與權勢的體現

統治階級制定了完整的禮儀制度來約束人們的行為,而倫理秩序具有貴賤之分,處于不同階級的人擁有不同的資源和社會地位,作為所有物的馬也被用作權力和地位的象征。馬的主要作用體現在打獵、角斗以及賞玩,彰顯著主人的權勢地位。

在歷史上,只有貴族和皇家才能擁有。在漢代,人們會在宮廷宴會上訓馬跳舞來取悅帝王,此外,馬球和騎獵也非常盛行。

如成語“肥馬輕裘“出自《論語·雍也》,從字面上來看,是說穿著輕暖的皮衣,乘坐肥壯的馬。由此來代指富裕的生活。

(二)官員上任或呈現官場態度

一些成語反映了新官上任的狀態以及對上級攀附的態度,此類成語約有19個,如“走馬上任”“打下馬威”“攀龍附驥”等。

例:(3)接到聘書,他第二天便走馬上任。

(4)為了攀龍附驥,成就一番事業,他毅然投奔到李將軍麾下。

例(3)中含有成語“新官上任”, 句中的語義包含剛上任的語境,來表現新官剛剛上任的樣子,例(4)中含有成語“攀龍附驥”,句子中的語義包含或者隱藏有為了自己的事業,攀附上司,希望成就自己的事業。

(三)人們日常生活的反映

中國古代哲學中有“觀物取象”的思想,即通過觀察萬物,取其典型的形象特征,經過思維的加工使其成為具有象征意義的符號。

從具象的馬剝離開來,作為一種象征符號,體現在人們生活中。此類成語反映出人們的生活、性格或情感狀態,如“青梅竹馬”,“竹馬”原指竹竿當馬騎的一種玩具,后來表達男女兒童天真無邪在一起玩耍的感情。除此之外,“馬”類成語還用作人的性格特征以及個人態度的表達。

(四)吉祥的代表

《唐六典》中將馬列為大瑞動物,馬同樣具有吉祥如意的寓意,表示希望事業上的順利,在此類成語中含有美好愿望的寄托。如成語“馬到成功”“飛黃騰達”來寄托自己的志向。

“飛黃騰達”出自唐代韓愈《符讀書城南》詩:“飛黃騰踏去,不能顧蟾蜍。” ⑥“飛黃”指的是一種神馬,“騰達”意為上升,后來用“飛黃騰達”比喻驟然得勢,也用于對人的祝愿。

四、反映價值評價哲學內涵的“馬”類成語

程皓月在《儒魂·當代儒家的新古詩》(2021)中認為,孔子整理的“六藝”,是中國哲學體系的確立,孔子創造的諸如“仁義”“禮樂”“道德”“心性”“孝”等詞語,確立了中國人思考世界的命題與方式。

張云在《公關心理學》(2010)中,把“價值評價體系”定義為“人們對相關事物地位、作用進行價值判斷和價值評價,從而在內心形成的相對穩定的決定價值取向的心理內容結構。” ⑦中國文化重視道德精神,成語中體現出了中國人獨特的哲學觀點。

“馬”類成語中,反映價值評價內涵的哲學內涵的一共有44個,約占“馬”類成語數量的17.33%。主要表現在以下四類:

(一)生活中的福禍觀

老子在《道德經》中提出禍福相依的禍福觀,在歷史上產生了深遠的影響。《周易》中也有“否極泰來”的觀點。“否”和“泰”本是《周易》中的兩個卦象,“否”是壞的卦象,“泰”是好的卦象,形容情況壞到了極點就會朝著好的方向發展。清代金纓在《格言聯璧》中也提出了類似的觀點,認為福是禍的基石,而禍的最大來源是“邀福”,這種禍福觀影響著人們,陸九淵也把人心作為主宰禍福的根源。

類似于福禍相依的觀點體現在“馬”類成語中是“塞翁失馬”, 出自《淮南子·人間訓》,多和“焉知非福”連用。

如:(1)眼前吃點虧不用太沮喪,要知道塞翁失馬,焉知非福。

(2)你也不必為丟了這份設計圖而難過,所謂塞翁失馬,說不定可以想出更好地點子。

“塞翁失馬”體現出禍福相依的觀點,福與禍是相對來說的,在使用中多會出現“禍”的語境中,如(1)句,是眼前吃的虧,(2)句是弄丟了設計圖紙,用于安慰的場景。

(二)重信守諾的道德觀

我國歷代都重視誠信道德的培養。早在先秦時期,孔子就闡述了信的重要性, “信”字在論語中約出現了三百八十次。揚雄在(《法言·重黎》)中指出,不違背自己的諾言,就是守信。漢代董仲舒把“信”列入“五常”之中,即“仁”“義”“禮”“智”“信”。二程(《二程集·河南程氏遺書》)認為誠和信是一體的。重信必守諾。教導人們誠信,也就是在教人們遵守諾言。

除了儒家,墨子也將“信”和“行”緊密相連。老子說:“輕諾必寡信。”教導人們不要輕視諾言。可見,古代中國無論是儒家還是道家或是其他,都重視誠信,用來規勸百姓。誠信道德經歷歷史的變化而逐漸成為中華民族的傳統美德。

《論語·顏淵》:“君子質而已矣,何以文為?”子貢曰:“惜乎夫子之說君子也!駟不及舌。文猶質也。質猶文也,虎豹之鞟,猶犬羊之鞟。” ⑧后人由此總結出成語“駟馬難追”“駟不及舌”等。從字面上來看,是一句話說出口,即使是四匹馬拉車也追不上。

(三)重視或埋沒人才

我國古代歷史上,賢明的君主招攬天下名士。孔子最先提出“舉賢才”的主張。韓愈將人才比作“千里馬”,明君為“伯樂”,無論歷朝歷代,重視人才,成為美談。成語“素絲良馬”代表著禮賢下士的態度,“求馬買骨”“馬空冀北”以馬暗喻人才,體現對人才的重視。

相反,成語中也有埋沒人才,明珠暗投的反映。如“驥服鹽車”,出自《戰國策》,來表示才華遭到抑制的處境。

(四)憂患意識

憂患意識是中國人文化心理結構中重要的組成部分。《詩經》中存在著大量的“憂心”的詞語。《周易》里有對天下的憂慮。(閻慶生,2020)把憂患意識視為中華文明演變的線索,它是中國人文化心理結構緊密相連。錢鐘書在《談藝錄》的自述中把《談藝錄》一文視為憂患之書。憂患可以以個人為對象,也可以以社會、國家為對象。“馳馬思墜”為騎著馬奔跑的時候,也要想到摔下來的可能,成語也濃縮了憂患意識,蘊含居安思危的價值觀念。

四、結語

“馬”類成語是動物成語的重要組成部分,是中華民族文化中璀璨的明珠,這類成語在物質和精神文化方面均具有深厚的文化內涵,對“馬”類動物成語文化內涵的研究呈現出古代馬在軍事、交通、民俗生活的畫卷,在人們的價值評價體系中也具有深刻的影響,使人們進一步感受到中華文化的深厚底蘊與無窮的魅力。

注釋:

①向光忠主編:《學研究》 (第1輯),崇文書局2004年版。

②冀昀:《尚書》,線裝書局2007年版,第132頁。

③張帆編:《論語》,北京燕山出版社1995年版。

④趙德利:《民間文化批評的理論與方法》,商務印書館2016年版。

⑤鐘敬文:《民俗學概論》,上海文藝出版社1998年版。

⑥(清)陳宏謀輯:《五種遺規》,線裝書局2015年版。

⑦張云主編:《公關心理學教程》,首都經濟貿易大學出版社2004年版。

⑧華杉:《華杉講透論語·下·修訂版》,江蘇鳳凰文藝出版社2022年版。

參考文獻:

[1]陳恩林.中國古代騎術和騎兵考源[J].松遼學刊(社會科學版),1991,(02).

[2]房培.漢語動物成語問題探究[D].天津大學,2007.

[3]高永鑫.文化視角下的漢語成語研究[M].長春:吉林出版集團,2021.

[4]李承贊主編,劉玉凱著.新版雅俗文化書系[M].北京:中國經濟出版社,2013.

[5]馬知遙,劉智英.中華吉祥文化叢書 動物卷[M].濟南:泰山出版社,2020.

[6]馬玉坤編著.中國傳統動物文化[M].北京:科學出版社,2015.

[7]莫彭齡.試論“成語文化”[J].常州工業技術學院學報,1997,(03).

[8](清)金纓編著,段干木明譯注.格言聯璧[M].合肥:黃山書社,2005.

[9]清如許,王潔譯注.詩經[M].太原:山西古籍出版社,2003.

[10]宋永培,端木黎明.成語大詞典[Z].成都:四川辭書出版社,2021.

[11]王濤,中國成語大辭典[Z].上海:上海辭書出版社,

2014.

[12]向光忠.中華成語大辭典[Z].長春:吉林文史出版社,2004.

[13]許慎.說文解字[M].北京:九州出版社,2001.

[14]許晉,馬麗娜.生肖動物“馬”成語及其文化義探析[J].內蒙古工業大學學報(社會科學版),2013,22(01).

[15]許麗娜.“馬”成語文化探究[J].青年文學家,2017,

(08).

[16]楊人樺.漢語涉“馬”成語窺探[J].青年文學家,

2021,(05).

[17]姚立江,潘蘭香.人文動物 動物符號與中國文化[M].哈爾濱:黑龍江人民出版社,2002.

[18]張樹.漢語動物成語研究[D].山東師范大學,2019.

[19]鐘敬文.民俗學概論[M].上海:上海文藝出版社,

1998.

作者簡介:

崔藝林,女,河南漯河人,重慶師范大學文學院在讀碩士研究生,研究方向:漢語國際教育。

王玲娟,女,湖南安仁人,重慶師范大學文學院教授,文學博士,碩士研究生導師,研究方向:古代典籍詞匯與文化研究、古代藝術文獻研究等。