飼養條件對錐腹蜻稚蟲存活的影響

黃靜怡,鄭凱迪,譙佳佳,邱曼,韓香,馮波,*

(1.溫州醫科大學 公共衛生與管理學院,浙江 溫州 325035;2.綿陽師范學院 生命科學與技術學院,四川 綿陽 621000)

蜻蜓是一種重要的天敵昆蟲,不僅能夠捕食大量的蚊、蠅等雙翅目害蟲,還可以捕食水田及農作物害蟲如蛾、葉蟬、飛虱等,對于控制有害生物的種群數量,維持生態平衡起著重要作用[1]。同時有研究表明,蜻蜓稚蟲含有豐富的蛋白質、脂肪、氨基酸、微量元素等營養成分,是一種有較高開發利用價值的天然昆蟲資源[2]。進行大批量飼養是開發利用蜻蜓的前提,但蜻蜓對水域及其周圍陸地環境的變化異常敏感,且其室內種群的建立也常受多方面因素影響,很難在室內進行大規模飼養。

近年來國內外對蜻蜓稚蟲的研究主要涉及分類、分布格局、生理、環境評價等方面,而對蜻蜓稚蟲飼養條件的研究較少。Van Gossum等[3]對長葉異痣蟌(Ischnuraelegans)稚蟲的飼養條件進行了研究,發現未及時更換養殖用水以及食物供給不足會加速稚蟲死亡。此外,使用自來水會降低稚蟲前期的存活率,而冬季的溫度和光照條件則會減緩稚蟲發育過程。由于蜻蜓間存在自殘現象,Van Gossum等[3]建議進行單頭飼養。受Van Gossum等[3]研究的啟發,Okude等[4]對褐斑異痣蟌(Ischnurasenegalensis)稚蟲的飼養條件進行了研究,他們使用多孔塑料板作為飼養容器,并進行單頭飼養,認為青蝦適合喂養小齡稚蟲,而搖蚊幼蟲適合喂養大齡稚蟲,該飼養方案可有效降低稚蟲死亡率。國內僅有劉秉蘭等[5]以大理地區廣泛分布的碧偉蜓(Anaxparthenope)稚蟲為對象,通過實驗室人工飼養,結合野外觀察,對蜻蜓稚蟲的行為習性進行了初步研究,飼養條件對蜻蜓稚蟲存活影響的相關研究在國內未見報道。

錐腹蜻(AcisomapanorpoidesRambur,1842)屬蜻蜓目(Odonata)蜻科(Libellulidae)錐腹蜻屬(Acisoma),是外形較為特殊的小型種類,廣泛分布于海拔2 500 m以下水草茂盛的沼澤、池塘和水稻田。國內關于錐腹蜻的研究僅限于其地理分布以及稚蟲形態結構[6-7],國外有研究對錐腹蜻完整的線粒體基因組序列進行了測序[8],但均未對其室內飼養條件進行研究。為了解決蜻蜓大批量飼養的問題,本研究選取錐腹蜻稚蟲作為研究對象,分析了密度、水質、食物以及依附物對其存活的影響,期望找到有利于錐腹蜻稚蟲生長發育的飼養條件,為錐腹蜻以及其他蜻蜓的人工飼養和開發利用奠定基礎。

1 材料與方法

1.1 材料

本研究使用的錐腹蜻稚蟲為野外抓獲的錐腹蜻雌成蟲在實驗室產卵孵化而來,稚蟲開始飼養齡期為第一齡,結束飼養時齡期為第5~6齡,飼養在一次性塑料盒中,飼養使用去氯自來水,飼養水量300 mL,飼養溫度為(28±1) ℃,相對濕度為75%±5%,光周期為14 L∶10 D(19:00開始黑暗),飼養盒尺寸為:115 mm×85 mm×55 mm。

1.2 飼養密度對錐腹蜻稚蟲存活的影響

將稚蟲飼養在一次性塑料盒中,飼養水量每盒300 mL,飼養密度分別為2、4、8只,每個密度重復5次,使用蚊子幼蟲作為食物,每天加入足量的蚊子幼蟲、更換新的去氯自來水并記錄稚蟲死亡情況,實驗持續20 d。記錄不同飼養密度下錐腹蜻稚蟲的存活率、存活數量和開始死亡時間。

1.3 飼養水質對錐腹蜻稚蟲存活的影響

為了研究飼養水質對錐腹蜻稚蟲存活的影響,本實驗分為兩種處理:每天換水和隔天換水。每天換水處理為每天更換新的去氯自來水,隔天換水處理為隔天更換新的去氯自來水。錐腹蜻稚蟲的飼養容器、水量和食物同1.2節,每個容器中放入4只稚蟲,每個處理重復10次,實驗持續20 d,每天記錄稚蟲死亡情況。

1.4 食物類型對錐腹蜻稚蟲存活的影響

為了研究食物對錐腹蜻稚蟲存活的影響,本實驗使用了紅蟲和蚊子兩種食物,并設置了4只、8只兩種稚蟲飼養密度,共分為4種處理:紅蟲喂養4只稚蟲、紅蟲喂養8只稚蟲、蚊子喂養4只稚蟲,蚊子喂養8只稚蟲。紅蟲處理為每天喂食足量的紅蟲,蚊子處理為每天喂食足量的白紋伊蚊幼蟲。錐腹蜻稚蟲的飼養容器和水量同1.2節,每個處理重復10次,實驗持續20 d,每天記錄稚蟲死亡情況。

1.5 依附物對錐腹蜻稚蟲存活的影響

為了研究有無依附物對錐腹蜻稚蟲存活的影響,本實驗設置了2種條件:有依附物和無依附物,每種條件下2個稚蟲飼養密度:4只和8只,共分為4種處理:有依附物喂養4只稚蟲、有依附物喂養8只稚蟲、無依附物喂養4只稚蟲,無依附物喂養8只稚蟲。有依附物處理為放入木棍,無依附物處理為不放入木棍。錐腹蜻稚蟲的飼養容器、水量和食物同1.2節,每個處理重復10次,實驗持續20 d,每天記錄稚蟲死亡情況。

1.6 數據分析

利用Excel處理上述各組數據,結果用“平均值±標準差”表示;同時采用SPSS24.0統計軟件進行統計分析,先進行正態分布檢驗和F檢驗,符合正態性且F檢驗差異顯著的數據進行單因素方差分析,并通過LSD檢驗進行組間多重比較。本研究的顯著性水平為0.05。

2 結果與分析

2.1 高密度加速錐腹蜻稚蟲死亡

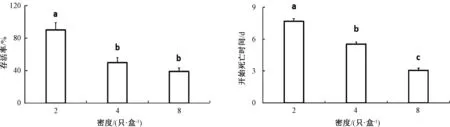

稚蟲飼養20 d后,2只組、4只組和8只組飼養密度的平均存活率分別為90.00%±9.00%、50.00%±6.00%、39.17%±4.00%。單因素方差分析表明,2只組的存活率顯著高于4只組和8只組(P<0.05),4只組與8只組的存活率之間不存在顯著差異(P>0.05)(圖1)。

圖中數據為平均值±標準誤;同組柱上無相同小寫字母表示不同處理間差異顯著(P<0.05,單因素方差析,LSD檢驗多重比較)。圖1 不同飼養密度下錐腹蜻的存活率和開始死亡時間Fig.1 Survival rate and onset time of death of Acisoma panorpoides under different stocking densities

2只組、4只組和8只組的平均存活數量分別為(1.80±0.20)、(2.00±0.24)、(3.13±0.34)只。2只組、4只組和8只組中,稚蟲開始死亡的時間分別為(7.67±0.26)、(5.53±0.19)、(3.07±0.21)d,單因素方差分析的結果表明,各飼養密度下的稚蟲開始死亡時間均存在顯著差異(P<0.05)。

2.2 水質惡化加速錐腹蜻稚蟲死亡

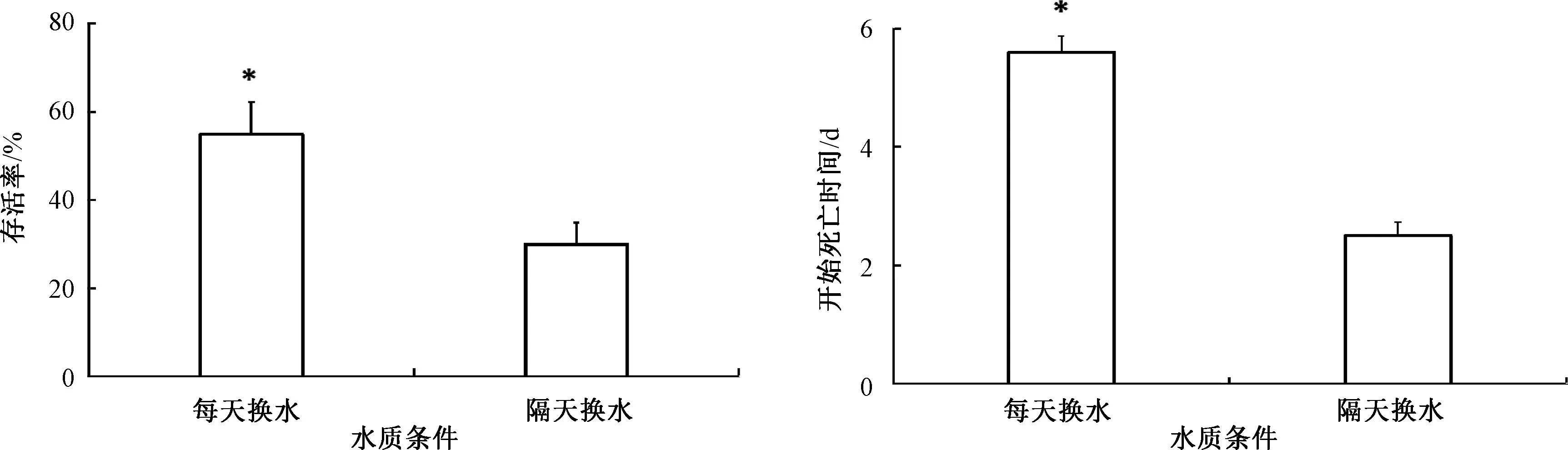

由研究結果分析可知,稚蟲飼養20 d后,每天換水組和隔天換水組的存活率分別為55.00%±7.00%和30.00%±5.00%,對單樣本數據t檢驗結果表明,兩組存活率存在顯著差異(P<0.05)(圖2)。

圖中數據為平均值±標準誤;“*”表示不同處理間差異顯著(P<0.05,單因素方差析,LSD檢驗多重比較)。圖3同。 圖2 不同水質條件下錐腹蜻稚蟲的存活率和開始死亡時間Fig.2 Survival rate and onset time of death date of Acisoma panorpoides under different water quality conditions

每天換水組和隔天換水組稚蟲開始死亡時間分別為(5.60±0.27)和(2.50±0.22)d,單樣本t檢驗表明,兩組在稚蟲開始死亡時間上存在顯著差異(P<0.05)。

2.3 飼喂紅蟲能夠減少錐腹蜻稚蟲死亡

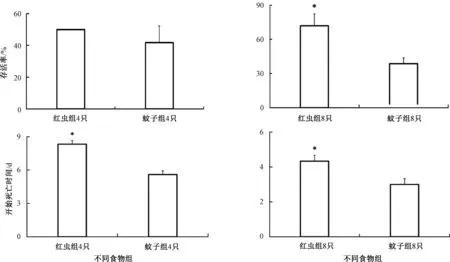

由研究結果可知,飼養20 d后,錐腹蜻飼養密度為4只時,飼喂紅蟲和蚊子的存活率分別為50.00%±0.00%、42.00%±8.00%,兩種飼料飼喂的錐腹蜻稚蟲存活率不存在顯著差異(P>0.05)(圖3)。飼喂紅蟲后,錐腹蜻稚蟲開始死亡時間為(8.33±0.33)d,顯著長于飼喂蚊子的稚蟲開始死亡時間(5.60±0.27)d(P<0.05)。飼養密度為8只時,飼養20 d后,飼喂紅蟲和蚊子的存活率分別為72.00%±1.10%、38.75%±5.00%,飼喂紅蟲的存活率顯著高于飼喂蚊子(P<0.05)。飼喂紅蟲的錐腹蜻稚蟲開始死亡時間為(4.33±0.33)d,顯著長于飼喂蚊子的稚蟲開始死亡時間(3.00±0.30)d。

圖3 不同食物對錐腹蜻稚蟲存活率和開始死亡時間的影響Fig.3 Survival rate and onset time of death date of Acisoma panorpoides under different food

2.4 放入依附物并不能降低錐腹蜻稚蟲的死亡

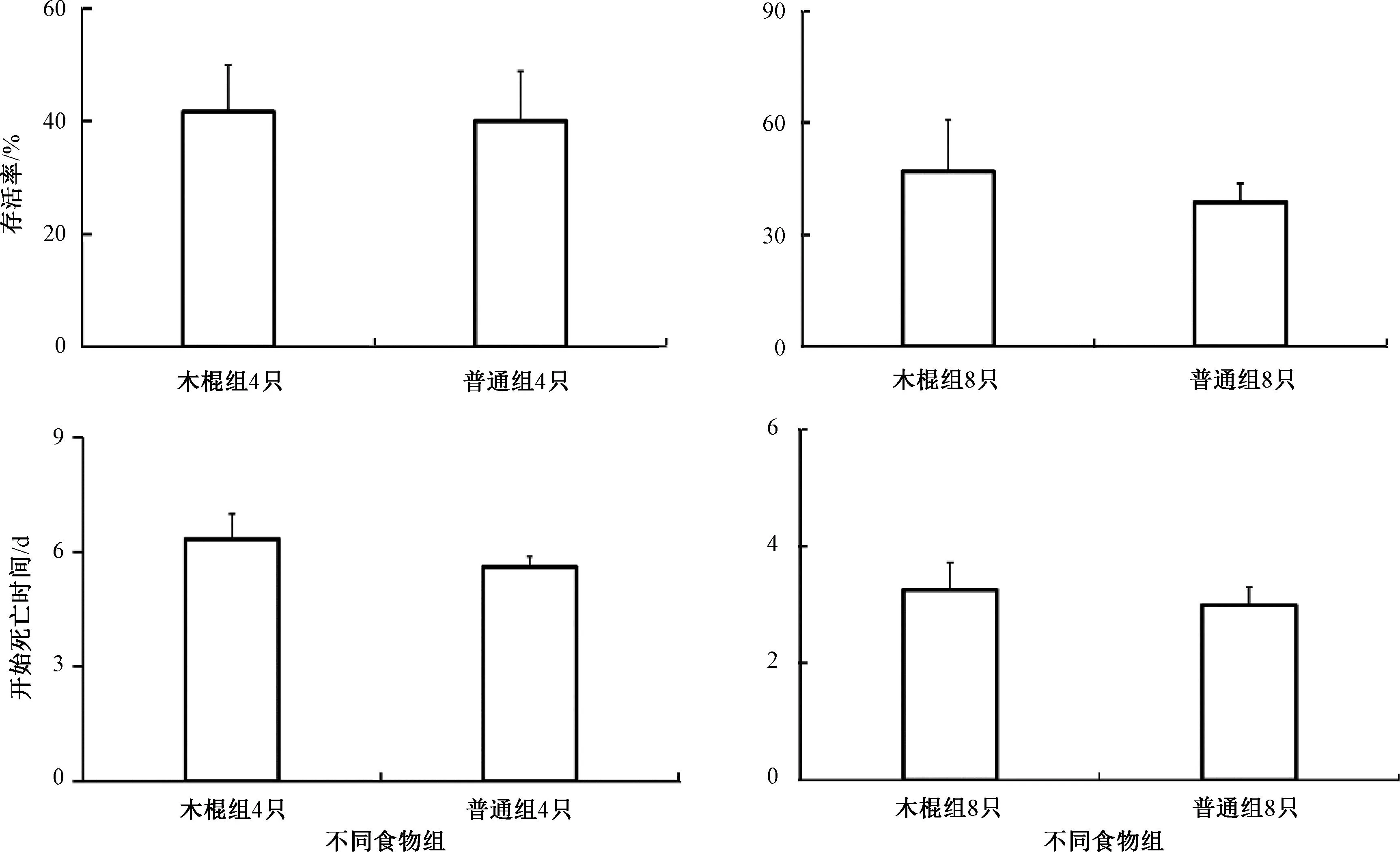

當錐腹蜻飼養密度為4只時,放入和不放入木棍的存活率分別為42.00%±8.00%、40.00%±9.00%;當錐腹蜻飼養密度為8只時,放入和不放入木棍的存活率分別為46.86%±1.40%、38.00%±5.00%。t檢驗的檢驗結果表明,不論何種飼養密度,放入和不放入木棍對存活率并未產生顯著性影響(P>0.05)(圖4)。放入和不放入木棍,4只錐腹蜻稚蟲飼養時的開始死亡時間分別為(6.33±0.67)、(5.60±0.27)d,不存在顯著差異(P>0.05)。放入和不放入木棍,8只錐腹蜻稚蟲飼養時開始死亡時間分別為(3.25±0.48)、(3.00±0.30)d,也不存在顯著差異(P>0.05)。

圖中數據為平均值±標準誤。圖4 有無依附物對錐腹蜻稚蟲存活率和開始死亡時間的影響Fig.4 Effects of attachment and non-attachment on survival date and onset of death of Acisoma panorpoides

3 討論

蜻蜓目稚蟲是一類常見的水生昆蟲,該目昆蟲中的許多種類都具有很高的開發利用價值[9]。進行大批量飼養是開發利用蜻蜓的前提。然而蜻蜓稚蟲對外部環境變化非常敏感,而且需要特定的飼養條件來保證其生長和存活。在實驗室飼養條件下,無法完全模擬自然環境,存在的變量因素較多,導致蜻蜓稚蟲的存活率極低。因此,本文研究了密度、水質、食物、依附物等對錐腹蜻稚蟲存活的影響,將為實驗室大規模飼養錐腹蜻稚蟲奠定基礎。

本研究發現,高密度飼養條件下,錐腹蜻稚蟲的死亡會加速,這可能是由于該條件會加劇錐腹蜻稚蟲對存活空間的競爭,增加了其同類相食的概率,從而導致死亡率增加。這種同類相食行為導致稚蟲更多死亡的情況在其他蜻蜓研究中也有發現。當夏季池塘和濕地水位下降時,適合碧偉蜓(Anaxparthenope)稚蟲的棲息環境會減少,其稚蟲密度會隨之升高[10]。在這種高密度環境下,稚蟲之間的競爭加劇,它們會開始相互攻擊和食用,這就是密度依賴的同類相食現象[11]。在野外條件下,蜻蜓稚蟲的高密度還會增加來自其他捕食者的威脅,這也會導致它們的死亡率增加[12]。同時高密度飼養條件也會導致稚蟲生長發育不良。在Van[13]的研究中,藍額疏脈蜻(Brachydipiaxchalybea)在高密度下的生長發育明顯受到抑制,平均生長率會更低。因此,在進行實驗室大規模飼養時,需要合理控制稚蟲密度,以確保其存活率及正常的生長發育。

在本研究結果中,相對于每天換水,隔天換水會加速錐腹蜻稚蟲的死亡,這可能是由于相對于每天換水,隔天換水會導致水質變差,從而不利于稚蟲的生存,降低其存活率。水質對蜻蜓稚蟲的影響在其他研究中也被證實。池塘中蜻蜓稚蟲數量與特定水質變量如pH值、高氯化物以及幾種微量金屬或類金屬和營養物質顯著相關,pH值越低、氯化物和金屬濃度越高、營養物質越少則稚蟲數量越少[14-15]。所以對于蜻蜓來說,飼養水質非常重要,保持良好的水質可以增加其稚蟲數量[16]。

本研究發現,飼喂紅蟲能夠減少錐腹蜻稚蟲死亡,其主要原因可能是與蚊子幼蟲相比,紅蟲活動能力較弱易于被捕食。經過單獨測試和以1∶1的比例混合兩種獵物測試蜻蜓對其選擇性,發現蜻蜓稚蟲對紅蟲的選擇性和捕食能力都顯著高于蚊子幼蟲。而且有相關研究表明,紅蟲具有較高的營養價值。杜強等[17]采用豐年蟲、熟蛋黃、紅蟲、人工配合飼料等4種餌料投喂清水江鯉魚仔魚28 d,其結果表明,投喂紅蟲能保證清水江鯉魚仔魚具有較快的生長速度且保持較高的成活率。因此,為了增加蜻蜓稚蟲的存活率,可以采用紅蟲對其進行飼養。

野外調查發現,蜻蜓稚蟲通常存活在泥土中,它們從泥土中獲取水分和營養來生長,并通過吃小型水生生物和昆蟲來獲取蛋白質[18]。本研究發現,放入依附物并不能影響錐腹蜻稚蟲的死亡率,表明錐腹蜻稚蟲的生存和依附物無關。而在韋仕珍等[19]對海南亞春蜓(Asiagomphushainanensis)稚蟲羽化的研究中,發現稚蟲需要依附細竹爬出水面才能進行正常羽化,所以是否放入依附物對蜻蜓是否能成功羽化有重要意義,但是并不影響稚蟲的存活。

總之,蜻蜓是一類重要的昆蟲類群,其對于水生生態系統的穩定和生物多樣性具有重要貢獻。在研究蜻蜓的室內大規模飼養時,需要考慮眾多因素的影響,包括飼養密度、水質、獵物選擇等。對于錐腹蜻低齡期稚蟲的最佳飼養條件為:2只為一組,每天換水保持干凈的水質,用紅蟲作為食物。