黑斑蛙不同放養密度對稻蛙共作水稻生長性能的影響

梁正其,張小東,陳嵐英,譚慶東,3,吳家毓,李濤

(1.銅仁學院,農林工程與規劃學院,貴州 銅仁 554300;2.銅仁學院貴州省梵凈山地區生物多樣性保護與利用重點實驗室,貴州 銅仁 554300;3.銅仁源夢農業科技有限公司,貴州 銅仁 554300)

目前,在常規水稻種植過程中,由于過量使用農藥和化肥,導致農業面源污染日趨嚴重[1-2],對生態安全、環境安全、糧食安全等造成了威脅[3]。而發展綠色農業,是一種行之有效的解決措施[4-6]。稻蛙共作生態種養模式,是將具有“農田衛士”之稱的黑斑蛙重新引入稻田,利用其較強的彈跳能力捕食害蟲,科學地調控稻田生態系統中食物鏈[5],不僅可以提高稻田中能量和物質的利用率,還可以減少農藥化肥使用,有效控制農業面源污染[7]。該模式有效利用了稻田的特有生態環境,水稻為黑斑蛙提供棲息環境,黑斑蛙排泄的糞便,為水稻提供優質的肥料,養出生態蛙,產出優質生態米。

為更好發展貴州山區稻蛙綜合種養,形成產品優質、產地優美、技術先進的現代化生態漁業,現開展黑斑蛙不同放養密度對稻蛙共作水稻生長性能的影響試驗。以期為貴州等山區稻蛙共作生態種養模式發展提供參考。

1 材料與方法

1.1 時間與地點

2022 年3—10 月。試驗地位于貴州省銅仁市印江縣合水鎮白元村銅仁學院稻蛙生態種養試驗基地。該基地處于山區,屬于中亞熱帶季風濕潤氣候,海拔604 m,經緯度為E108°31′52.97″、N28°0′8.24″,光照充足,氣候適宜,雨量充沛,年平均氣溫15 ℃。年平均降水量1 300 mm。無霜期年平均299 d。依托山塘,水質較好,排灌方便。

1.2 材料

黑斑蛙蝌蚪苗為自繁自育,健康,無傷病,規格為0.03~0.04 g/尾。水稻品種為泰優390,由印江縣農業機械所提供。

1.3 試驗設計

設置水稻單作(Rice M0n0culture,簡稱RM)、稻蛙共作(Rice-Frog co-culture,簡稱RF)2 種模式。RF:黑斑蛙蝌蚪設置11 個處理組,分別為RF5、RF6、RF7、RF8、RF9、RF10、RF11、RF12、RF13、RF14 和RF16,對應投放密度為每667 m25 萬、6 萬、7 萬、8萬、9 萬、10 萬、11 萬、12 萬、13 萬、14 萬和16 萬尾。每個密度重復設置3 個田塊。

水稻為單季稻,蝌蚪投放時間為4 月11 日,水稻大秧移栽時間為6 月5 日,此時蝌蚪變態蹬腿上岸。水稻收獲時間9 月12 日。水稻采用寬窄行進行栽種,寬行距為50 cm,窄行距為30 cm,株距為20 cm。RM 和各密度處理組水稻栽種密度一致。RF 處理組插秧前不施加基肥和不使用農藥;RM 在水稻移栽前,施用有機肥每667 m2300 kg,水稻生長期間不追肥。

1.4 數據處理

數據分析處理采用Excel 2013 與SPSS20 軟件,結果用“平均值±標準誤”表示。以P<0.05 表示差異顯著。使用Excel 2013 圖表繪制。

2 結果與分析

2.1 黑斑蛙不同投放密度RF 水稻的株高

黑斑蛙不同投放密度RF 水稻株高見圖1。由圖1 可見,在水稻生長返青期,RF8、RF9 處理組的水稻株高大于其他處理組,RF5 處理組與RM 無顯著差異(P>0.05),其他處理組之間無顯著差異(P>0.05),但略高于RM;在水稻的分蘗期、抽穗期和成熟期,RF 的水稻株高均顯著高于RM。在水稻的分蘗期和抽穗期,RF8 處理組的株高明顯大于其他密度處理組,其他密度處理組又大于RM;成熟期,RF8 處理組的株高大于其他密度處理組,明顯高于RM。

圖1 黑斑蛙不同投放密度RF 水稻株高

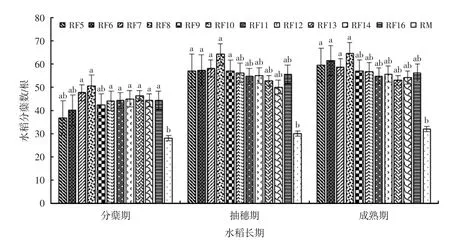

2.2 黑斑蛙不同投放密度RF 水稻分蘗數

黑斑蛙不同投放密度RF 水稻分蘗數見圖2。由圖2 可見,在水稻生長4 個時期,RF 的分蘗數均顯著多于RM。在水稻的分蘗期、抽穗期和成熟期,RF8 處理組水稻分蘗數株均多于其他密度處理組。其中,在分蘗期,RF8 處理組的水稻分蘗數顯著多于RF5、RF6處理組;在抽穗期,RF8 的水稻分蘗數顯著多于RF9、RF10、RF11、RF12、RF13、RF14 和RF16 處理組,雖其他各處理之間沒有顯著差異(P>0.05),但RF9、RF10、RF11、RF12、RF13、RF14 處理組之間的水稻分蘗數逐漸減少。在成熟期,RF8 的水稻分蘗數多于其他處理組,且該時期各處理組的水稻分蘗數高于抽穗期。

圖2 黑斑蛙不同投放密度RF 水稻分蘗數

2.3 黑斑蛙不同投放密度RF 水稻葉綠素相對含量

黑斑蛙不同投放密度RF 水稻葉綠素相對含量見圖3。由圖3 可見,在水稻生長4 個時期,RF 的水稻葉綠素相對含量均顯著高于RM。在水稻的返青期,水稻葉綠素相對含量變化規律不明顯,RF11 處理組略高于其他密度處理組,其他密度處理之間差異不顯著(P>0.05);在水稻的分蘗期和抽穗期,RF8、RF9、RF10 處理組的水稻葉綠素相對含量相對較高,RF8 處理組的水稻葉綠素相對含量,顯著高于其他密度處理組;成熟期,RF13 處理組的水稻分蘗數顯著高于RF7、RF14 和RF16 處理組;不同密度處理組顯著高于RM,RF 在成熟期時,水稻葉綠素相對含量還處于較高水平。

圖3 黑斑蛙不同投放密度RF 水稻葉綠素相對含量

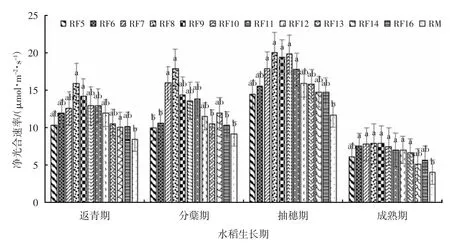

2.4 黑斑蛙不同投放養密度水稻凈光合速率

黑斑蛙不同投放密度水稻凈光合速率見圖4。由圖4 可見,在水稻生長4 個時期,RF 的凈光合速率均顯著高于RM。在水稻的返青期,RF8 處理組的水稻凈光合速率高于其他密度處理組,其他密度處理之間差異不顯著(P>0.05);在水稻的分蘗期和抽穗期,RF8、RF9、RF10 處理組的水稻凈光合速率相對較高,RF8 處理組的水稻凈光合速率顯著高于其他密度處理組;成熟期,RF7、RF8、RF9處理組的水稻凈光合速率顯著高于其他處理組。

圖4 黑斑蛙不同投放密度水稻凈光合速率

3 討論

3.1 黑斑蛙不同投放密度對RF 水稻生長性狀及光合作用的影響

水稻的葉片是光合作用的重要器官[8]。本試驗表明,RF 明顯促進了水稻的分蘗、水稻的株高。在水稻的抽穗期和成熟期,隨著蝌蚪密度的增加,田中黑斑蛙數量的增多,水稻的分蘗數逐漸增多,水稻株高逐漸增高,與苑圓圓[9]稻蛙共作模式可以促進水稻分蘗增加的研究結果一致。

在本試驗中,水稻的分蘗和株高,在RF8 處理組達到最大值。RF8 處理組的黑斑蛙幼蛙變態率相對較高,個體長勢快,個體質量相對較大,其次是RF7 和RF9 處理組;而RF8 處理組,水稻的分蘗數最多,其他處理組水稻的分蘗數均低于RF8 處理組。因此,不同的投放密度,會對水稻的生長環境產生不同的影響,不同程度地促進其對土壤養分的吸收,從而促進了水稻的分蘗和水稻的生長。

3.2 黑斑蛙不同投放密度對稻蛙共作水稻光合作用的影響

RF 不僅明顯促進了水稻的分蘗、水稻的株高,還增加了水稻的葉綠素相對含量,有利于水稻的凈光合速率的提升,從而延長水稻的灌漿期,提高了水稻的產量[8]。蝌蚪或后期黑斑蛙在田間不間斷施肥,為水稻生長不斷提供肥料,促進水稻不斷分蘗和生長。因此,在成熟期,水稻的分蘗數高于水稻抽穗期。說明水稻仍在分蘗,且在成熟期,稻蛙共作的水稻葉綠素相對含量,仍處于較高水平,水稻仍保持青綠狀態。

與水稻的分蘗和株高相似,水稻的葉綠素相對含量和凈光合速率,隨著黑斑蛙蝌蚪的投放數量逐漸增高,到RF8 處理組時,各指標達到最大值。本試驗結果表明,RF8 處理組是貴州山區試驗地相對合適的放養密度。在有限的稻田食臺,合理的放養密度,不僅有利于黑斑蛙蝌蚪變態上岸時,在有限的采食空間內均勻采食,增大其轉食率,提高黑斑蛙成活率,減少黑斑因不能均勻采食,而導致的個體不均勻及相互殘殺等,促進黑斑蛙生長,達到稻蛙共生最大效應。黑斑蛙蝌蚪投放數量少,其排出糞便較少,可能不能滿足水稻生長所需營養,因此影響其株高和分蘗;而投放密度過高,黑斑蛙變態上岸后,數量較多,在食臺有限的面積內,部分蝌蚪不能順利轉食,或順利轉食后,后期不能順利采食,影響黑斑蛙生長,個體大小不均,從而影響其糞便排放,影響水稻生長性狀和光合作用。這與本試驗收獲時,發現RF8 處理組黑斑蛙個體大、生長均勻結果相符。

本試驗表明,每667 m2投放8 萬尾蝌蚪苗,是貴州山區稻蛙共作生態種養模式比較合理的投放密度,可以作為貴州山區稻蛙共作生態種養模式推廣應用的參考投放密度。