井水、鹵水和淡水不同組合對南美白對蝦淡化的影響

馮炎

(江蘇省東辛農場水產養殖有限公司,江蘇 連云港 222248)

南美白對蝦(Penaei),又稱凡納對蝦、白對蝦、白肢蝦,屬于對蝦科。原產于南美太平洋沿岸水域,以厄瓜多爾沿岸的分布最為集中,是當今世界養殖蝦類產量最高的三大品種之一。具有個體大、生長速度快、營養需求低、抗病力強、適溫范圍廣(18~32 ℃)、適鹽范圍廣(0.1%~4.0%)等特點,經濟價值高,經過淡化后,可在淡水中養殖,現已成為我國主要對蝦養殖品種。

南美白對蝦對鹽度變化敏感,高鹽度蝦苗通過淡化標粗,可更好地適應養殖環境,增強抗擊外界不良因素的能力,有效提高苗種的成活率。目前,由于海水逐漸受到污染,病原菌不斷繁殖進化,對南美白對蝦育苗造成影響,淡化成活率低,風險高。文獻[1]采用地下水淡化育苗取得成功。現開展井水、鹵水和淡水不同組合對南美白對蝦淡化的影響試驗。

1 材料與方法

1.1 時間與地點

2023 年3 月1 日—5 月30 日。試驗地位于東辛農場水產養殖有限公司科技園育苗區。

1.2 材料與設施

1.2.1 蝦苗

購自山東東營廣泰P5 小苗,檢測病毒5 項(對蝦白斑病毒、傳染性皮下及造血組織壞死病毒、桃拉綜合征病毒、傳染性肌肉壞死病毒和急性肝胰腺壞死病毒)全部合格。蝦苗體長0.6 cm 左右,個體均勻、健壯活潑,游動迅速,腸胃飽滿,且蝦苗貼壁游動,水流攪動逆水現象明顯。

1.2.2 土池大棚

采用江蘇省東辛農場水產養殖有限公司科技園區9 個已建好的土池,長60 m,寬10 m,高1.5 m,上方覆蓋單層塑料薄膜,形成土池溫室大棚,保溫,透光性良好。每池配備2.5 kW 羅茨鼓風機,池底均勻布設納米曝氣管,進排水系統完善,符合育苗淡化要求。

1.2.3 淡化設施

土池提前2 個月抽出底部積水,暴曬。放苗前7 d 進水,使用50 mg/L 漂白粉泡池,24 h 后排水,將池底整平備用。提前30 d 抽取地下井水進入井水蓄水池,曝氣、沉淀備用。提前7 d 聯系鹽鹵場運送鹵水,放入鹵水水泥池備用;提前7 d 抽取外河優質淡水,放入淡水蓄水池備用。放苗前7 d,使用50 mg/L 漂白粉分別對井水、淡水、鹵水消毒處理,曝氣備用[2]。

1.2.4 調節水質

本地地下井水、鹵水和淡水鹽度分別為1.90%,10.50%和0.15%。各淡化棚土池提前3 d 配好水,并開啟鼓風機曝氣處理。放苗前,分別對各棚進行消毒、解毒處理,并施用生物有機肥和EM 菌調節水質,并檢測pH 值、氨氮、亞硝酸鹽氮和余氯等水質指標。

1.3 試驗方法

1.3.1 分組

選取9 個相鄰的大棚土池,設置A 組、B 組、C組,每組含3 個大棚土池,分別為A1 組、A2 組、A3 組,B1 組、B2 組、B3 組和C1 組、C2 組、C3 組。A 組使用井水混合淡水配成鹽度1.2%的鹽水,進行南美白對蝦蝦苗淡化;B 組使用井水、淡水加鹵水配成鹽度為1.2%的鹽水,進行南美白對蝦蝦苗淡化;C組使用鹵水和淡水混合配成鹽度為1.2%的鹽水,進行南美白對蝦蝦苗淡化。所有大棚土池采用相同的水體處理方式、相同的淡化流程、同樣的飼料藥品等。通過15~20 d 的淡化標粗試驗,記錄各棚成活率、規格、整齊度及活力狀態等。對比分析井水、鹵水、淡水不同配合方式,對南美白對蝦淡化標粗的影響,以尋求最佳的配水方式,達到減少育苗成本提高成活率的目的。

1.3.2 育苗用水配置

根據大棚土池的面積及標粗時水位,確定放苗水深0.5 m,所需配水300 m3左右。前期通過只加水不排水的淡化方式,逐步加淡水至0.8 m 標準水位,后續采取先排水后進水的淡化方式。A 組3 個土池抽取處理好的井水200 m3、抽取淡水100 m3,充分混合配成鹽度1.2%的鹽水。B 組3 個土池抽取鹵水30 m3、混合淡水270 m3配成鹽度1.2%的鹽水。C 組3 個土池抽取130 m3井水、混合160 m3淡水和10 m3鹵水,混勻配成1.2%的鹽水。由于地下井水中重金屬含量偏高,各土池配好水后,全部采用EDTA-2Na 處理重金屬,A、B、C 組3 個平行,分別使用5,7 和10 mg/L EDTA-2Na 處理重金屬,避免對試驗結果產生影響。12 h 后,使用0.5 mg/L“強氯精”,對所有淡化大棚土池消毒,曝氣備用[2]。

1.3.3 放苗

放苗前1 d,使用有機酸解毒凈化水體,并檢測水質指標,保證符合育苗淡化水質要求,放苗時,潑灑葡萄糖維生素C,減少蝦苗應激反應。每組每個土池放苗600 萬尾。

1.3.4 淡化

(1)投餌。蝦苗入池當天,開始投喂餌料,前2 d以紅蝦片為主,過孔徑0.18 mm 網篩;之后以投喂開口料為主,黑蝦片為輔。每天于02:00、06:00、10:00、14:00、18:00、22:00 分別投喂1 次。剛入池的P5 小苗,每餐按照每百萬尾蝦苗投喂紅蝦片80 g。之后每天查苗、查料,根據蝦苗規格大小、吃料、活動及水質等情況,增加投餌量10%~15%。

(2)水質。前期蝦苗入池時,水體相對清澈,飼料投喂量小,水質各項指標良好;隨著投喂餌料量的增加,殘餌糞便積累,造成水體循環變差,水質指標偏高。淡化期間,定期使用35%過硫酸氫鉀氧化性底改,改善底臭、底熱、底黑等底部惡化狀況。每天上午檢測記錄水溫、pH 值、氨氮和亞硝酸鹽氮等指標。通過定期施用生物有機肥,補充芽孢桿菌、光合細菌、乳酸菌等微生物制劑,調控水質,分解剩餌有機質,保持pH 值、氨氮和亞硝酸鹽氮穩定,維持良好的水體環境。堅持每餐投喂1 h 后查看蝦苗的游動、攝食等情況,每隔2 天記錄蝦苗蛻殼、長勢、掉苗及異常活動情況。

(3)方法。蝦苗經過運輸進入新環境后,會產生應激反應。第1 至2 天,不進行淡化處理,第3 天開始加淡水進行淡化。淡化過程采用少量多次換水方式,每天淡化鹽度控制在0.2%以內,避免因大量換水導致鹽度變化過大引起蝦苗應激反應,淡化用水全部經過提前消毒曝氣處理,符合育苗用水水質指標要求。第3 天至第5 天淡化,只加不排水,每天上下午各加水5 cm,第5 天水位達到80 cm,之后采取早上排水10 cm,上下午各加水5 cm 進行淡化處理。待鹽度降至0.2%,每天排水20 cm,上下午各加10 cm 進行淡化,直至淡化至與外河水相同鹽度。

(4)出苗。本試驗淡化標粗,從放苗到出苗,共計18 d(2023 年5 月12—30 日)。選擇晴天早晚氣溫低時出苗,出苗前1 d,提前掀開大棚降溫,出苗時潑灑維生素C,以減小應激反應。

2 結果與分析

整個育苗期間,各土池水體pH 值、氨氮、亞硝酸鹽氮全部符合育苗要求,藻相良好,無倒藻、缺氧等現象。

2.1 A 組

蝦苗剛入池時,游動正常,12 h 后發現3 個土池均出現部分死苗,24 h 后趨于正常,36 h 后未見死苗,但蝦苗活力差,游動緩慢。第3 天,個別蝦苗蛻殼不遂,游動遲緩且上下亂游,沉底至死亡,后續逐漸恢復正常,至第7 天,未見有蛻殼不遂、死苗,此時蝦苗攝食正常,體色體表健康,肝胰腺清晰,腸胃飽滿,游泳活動正常。

2.2 B 組

剛放苗時,活力弱;12 h 后,各土池均有少量死苗,有極少部分蝦苗活力弱,游動遲緩,其余蝦苗攝食、游泳活動正常。第2 天上午,有50%蝦苗已經開口攝食餌料,截止第3 天上午,蝦苗全部開口攝食,并且完成1 次蛻殼。后續整個育苗期間,無蛻殼不遂現象,蝦苗活力良好,游動迅速,長勢良好。

2.3 C 組

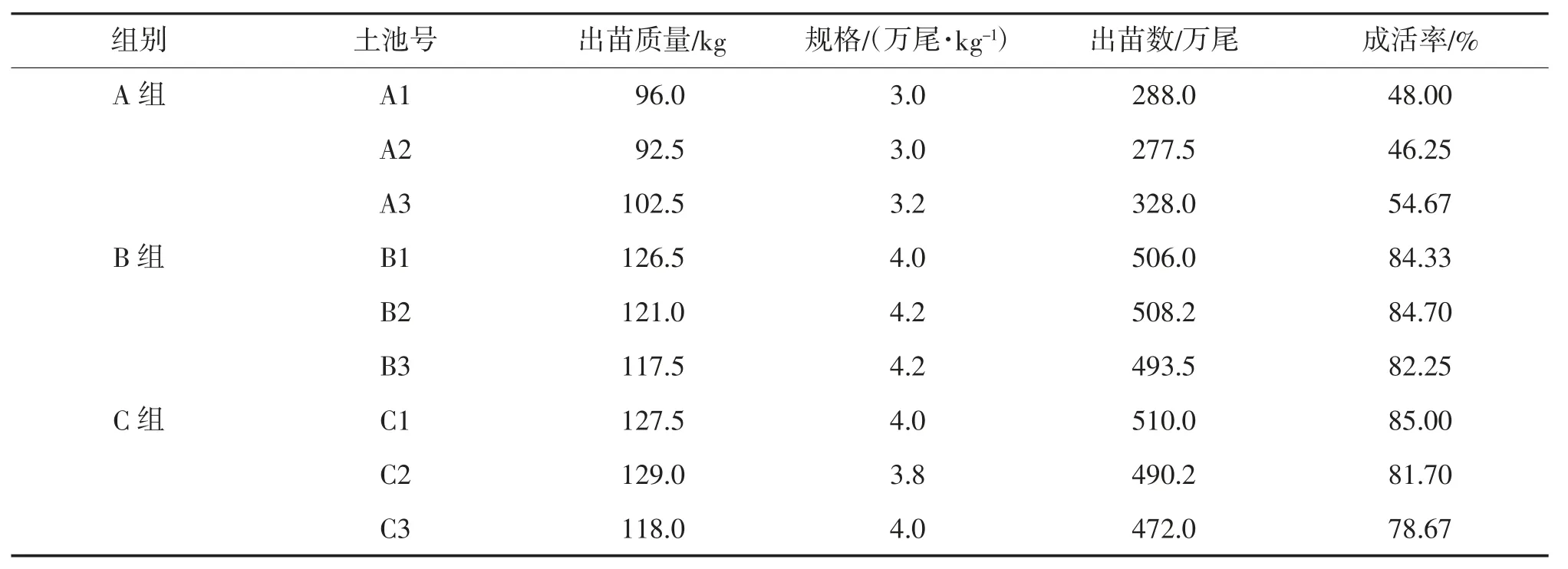

放苗后,其活動狀態無異常;12 h 后,池底有少量死苗,可能是蝦苗經過運輸進入新環境后,部分體質差的苗,產生應激反應。第2 天下午,池底未見死苗,有50%蝦苗已經開口攝食,且活力強、狀態好。第3 天上午,蝦苗全部開口攝食,且蛻殼長勢良好。之后正常投喂,換水淡化,正常蛻殼,長勢良好,未見死苗、蛻殼不遂等現象。各組蝦苗規格、出苗數量及成活率見表1。

表1 各組蝦苗規格、出苗數量及成活率

由表1 可見,A 組出苗率整體偏低,但出苗規格整體偏大,可能放苗前期掉苗嚴重,放苗密度較低,蝦苗長勢快。B 組和C 組的出苗規格、數量、出苗率均無顯著差別,成活率基本>80%。

3 討論

從出苗結果來看,通過地下井水和淡水配制育苗用水,雖然能夠淡化成功,但育苗成活率低,遠達不到預期成活率[3]。鹵水混合淡水配制育苗用水和鹵水、地下井水混合淡水配制育苗用水都能夠淡化成功,蝦苗成活率基本能達到80%,且淡化的蝦苗體態好,活力強。

本試驗中,井水混合淡水育苗的方式,雖然能夠達到育苗所需鹽度,但放入蝦苗后,從前期到中期,蝦苗一直出現上下亂游、沉底、蛻殼不遂、掉苗現象,結合以往利用井水育苗情況,分析是地下井水因常年未暴露在空氣中,而缺乏某種微量元素導致[4]。到中后期,隨著換水量的加大,淡水越來越多,某種微量元素就不再缺乏,蝦苗狀態也就慢慢恢復。

鹵水成分主要為氯化鈉、氯化鉀、氯化鎂和氯化鈣等,相較地下井水,其元素含量更為豐富。本試驗中,無論是鹵水混合井水,還是鹵水、井水和淡水混合,都能夠滿足對蝦育苗用水對微量元素的營養需求。蝦苗剛入池時,均有少量掉苗損耗現象,可能是蝦苗應激反應過大造成,且后續蝦苗適應新環境后,逐漸恢復正常。整個育苗期間,蝦苗未出現沉底、蛻殼不遂等現象。從成活率來看,B組和C 組出苗成活率基本能夠達到80%,且蝦苗體色通透、肝胰腺清晰、胃腸飽滿、活力強,分析可能是添加鹵水,在一定程度上補充了其缺乏的微量元素,且能夠達到對蝦育苗用水所需的營養條件。本地區育苗需要從鹽鹵場運輸1 t 鹵水,成本近60 元,而地下井水資源豐富、無污染[5],且鹽度達1.9%,利用井水搭配鹵水和淡水作為育苗用水,可提高井水資源的利用率,同時降低鹵水的使用量,從而降低成本。由于本試驗條件有限,對地下井水中成分組成及含量未做檢測,因此可能由于某種物質的缺乏,造成試驗結果存在差異,有待今后進一步試驗,探討分析。