醫護一體化模式下早期進階式早期肺康復訓練對老年呼吸衰竭患者肺功能、血氣水平及運動耐力的影響#

衡利敏王嵐 賴路陽

(河南科技大學第一附屬醫院呼吸與危重癥醫學中心,河南 洛陽 471000)

呼吸衰竭患者由于長時間處于呼吸困難狀態,易出現肺功能、運動耐力下降等表現,尤其是老年患者,其肺功能、運動功能較年輕人弱,若未及時進行干預,將嚴重影響老年呼吸衰竭患者生活質量[1]。醫護一體化模式是基于醫護雙方認可并接受各自行為和責任范圍的可靠合作過程,相較于傳統的醫患、護患工作模式,更有利于臨床工作的合理分工、密切聯系、補充和跟進,為患者提供更有效的整體醫療服務[2]。《中國呼吸重癥康復治療技術專家共識》[3]中明確指出早期進行肺康復訓練是改善呼吸衰竭患者預后的重要手段,在醫護一體化模式基礎上,進行常規的健康教育和功能訓練雖可在一定程度上幫助患者改善肺部功能,但常規訓練中缺少特異性干預指征,操作流程不明確,導致部分患者訓練效果難以達到預期。進階式早期肺康復訓練指在疾病早期開始的階段性、持續性肺功能康復計劃,能夠為患者在不同的時間段提供相對應的訓練計劃,通過明確各訓練階段的內容來保證康復訓練的有效性,從而加強患者康復速度[4]。該訓練模式曾在髖關節置換術、慢性心衰等患者群體中取得了顯著效果[5],但在老年呼吸衰竭患者群體中應用較少。

基于此,本研究現收集2021 年1 月至2022 年6月期間86 例老年呼吸衰竭患者臨床資料,旨在分析醫護一體化模式下進階式早期肺康復訓練對其肺功能指標、血氣指標和運動耐力的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取本院2021 年1 月至2022 年6 月期間86例老年呼吸衰竭患者隨機分組。對照組43 例,男/女(28/15); 平均年齡68.86±5.07 歲;;受教育程度:初中及以下20 例,高中12 例,專科及以上11 例。觀察組43 例,男/女(27/16);平均年齡69.48±5.39歲;受教育程度:初中及以下19 例,高中14 例,專科及以上10 例。兩組患者一般資料差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。

選取標準:符合呼吸衰竭診斷標準[6];認知功能正常,可正常交流;研究獲得本院醫學倫理委員會批準;病情穩定;簽訂知情同意書。排除標準:存在肺康復訓練禁忌證;合并心、腎、肝等重要臟器疾病;依從性差;合并惡性腫瘤;中途退出研究。

1.2 方法

兩組患者均采用醫護一體化模式,具體為:①組建醫護一體化管理小組,小組成員包括護士長1 位、管床醫生1 位、高年資護士2 位,小組成員均接受相關知識、技能培訓,通過考核后方可實施干預。②醫護一體化管理小組需整理、討論既往老年呼吸衰竭患者治療、護理過程中存在的問題,重新制定管理制度、預防感染制度、應急預案、工作質量評估標準、反饋制度等,經組員一致同意后實施。③小組成員集體查房老年呼吸衰竭患者,充分評估患者狀態,成員發揮各自優勢,從自身專業角度提出建議,擬定治療、護理方案,經小組成員討論、修改后,確定最終方案并執行。

對照組采用常規訓練及健康教育。健康教育:患者入院后為患者普及疾病相關知識,告知患者戒煙、酒,注意保暖,適量鍛煉,養成良好作息習慣,避免過度勞累,給予患者飲食指導、用藥指導等。常規訓練:協助患者進行肢體被動活動,15 min·次-1,3 次·d-1;指導患者進行主動關節活動,15 min·次-1,3 次·d-1;指導患者規律呼吸,采用經鼻深吸氣、經口慢呼氣的方式進行呼吸訓練,10 min·次-1,3 次·d-1。

觀察組聯合進階式早期肺康復訓練輔助。第一階段:①適應證:患者氧合指數<100 mmHg。②肺康復策略:給予全身肌肉按摩,20 min·次-1,3 次·d-1;給予神經肌肉電刺激,1 次·d-1,20 min·次-1。康復訓練期間需密切觀察患者心率、氧飽和度、血壓,若出現異常應立即停止訓練。第二階段:①適應證:患者上肢肌力水平>3 級,意識清醒,100 mmHg<氧合指數<200 mmHg。②肺康復策略:指導患者采用橡皮繩、握力器等器械,在床上進行四肢肌力訓練,訓練時間由3 min·次-1循序漸進增加,確保訓練強度在患者承受范圍內,4 次·d-1;于床邊坐立,3 min·次-1,2次·d-1。第三階段:①適應證:患者上肢肌力水平>4級,意識清醒,氧合指數>200 mmHg。②肺康復策略:指導患者進行床旁站立、行走訓練,2 min·次-1,3 次·d-1,依據患者恢復狀態和耐受度逐漸增加訓練時長;指導患者采用吹氣球的方式鍛煉呼吸功能,氣球容量1000 mL 左右,指導患者吹氣過程中盡量深吸氣、慢呼氣,促進肺部氣體排盡,10 min·次-1,4 次·d-1。兩組患者均持續干預8 w。

1.3 評估標準

1.3.1 肺功能指標

于干預前和干預8 w 后,采用肺功能檢測儀檢測兩組患者第1 s用力呼氣容積/用力肺活量(Forced vital capacity in the 1st s/Forced expiratory volume ,FEV1/FVC)、用力肺活量(Forced vital capacity,FVC)、第1s 用力呼氣容積占預計值百分比(Forced expiratory volume in 1 s as a percentage of predicted value,FEV1%)水平。

1.3.2 血氣指標

于干預前和干預8 w 后,檢測兩組患者動脈氧分壓(Arterial partial pressure of oxygen,PaO2)與二氧化碳分壓(Partial pressure of carbon dioxide in artery,PaCO2)水平。

1.3.3 運動耐力

于干預前和干預8 w 后,采用6 min 步行距離測試(6 min Walking Distance Test,6MWD)、改良Barthel指數(Modified Barthel index,MBI)量表評估患者運動功能。MBI 滿分100 分,分值越高提示患者運動耐力越強;6MWD 距離越遠提示患者運動耐力越強。

1.4 統計學方法

所有數據使用SPSS23.0 軟件進行統計學分析。計數資料以例或率(n(%))表示,采用χ2校驗;計量資料以均數±標準差(±SD)表示,采用t 校驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 肺功能指標

與干預前相比,兩組FEV1%、FVC、FEV1/FVC水平均升高(P<0.05),其中觀察組更為顯著(P<0.05),見表1。

表1 兩組肺功能指標對比(±SD,n=43)

表1 兩組肺功能指標對比(±SD,n=43)

注:與治療前比較,*P<0.05;與對照組比較,#P<0.05。

?

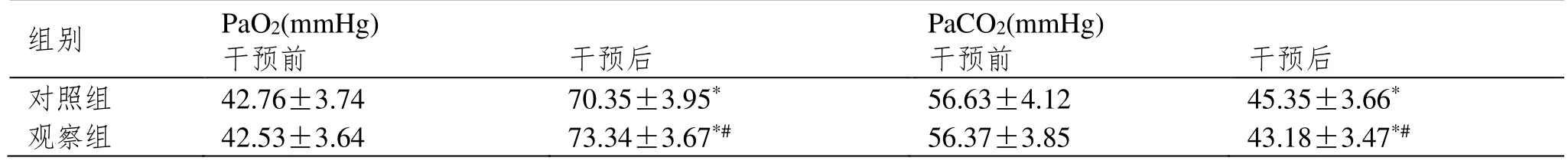

2.2 血氣指標

與干預前相比,兩組PaO2水平均升高,PaCO2水平均降低(P<0.05),其中觀察組更為顯著(P<0.05),見表2。

表2 兩組血氣指標對比(±SD,n=43)

表2 兩組血氣指標對比(±SD,n=43)

注:與治療前比較,*P<0.05;與對照組比較,#P<0.05。

?

2.3 運動耐力

與干預前相比,兩組6MWD、MBI 水平均升高(P<0.05),其中觀察組更為顯著(P<0.05),詳情 見表3。

表3 兩組運動耐力對比(±SD,n=43)

表3 兩組運動耐力對比(±SD,n=43)

注:與治療前比較,*P<0.05;與對照組比較,#P<0.05。

?

3 討論

老年呼吸衰竭患者由于存在不同程度氣體交換障礙,導致肺功能嚴重下降,攝入氧氣無法滿足機體需求,易出現血氣指標異常[7]。本研究發現,觀察組干預后,FEV1%、FVC、FEV1/FVC、PaO2水平高于對照組,PaCO2水平低于對照組,提示醫護一體化模式下進階式早期肺康復訓練能夠有效增強患者肺功能,改善血氣指標。醫護一體化模式避免了醫護溝通不及時、發現問題較局限等缺陷,使老年呼吸衰竭患者治療、護理工作開展更加順利。進階式早期肺康復訓練能夠依據患者病情狀態給予患者階段性訓練指導,使患者能夠在對應疾病階段選擇最適宜的訓練方法,在患者氧合指數較低階段,以被動按摩活動肌肉為主,在氧合指數恢復階段,逐漸增加訓練強度,即保證了訓練安全性,同時提高了訓練有效性,且在醫護一體化模式下便于醫生、護士對患者狀態的動態監測,能夠及時糾正患者錯誤觀念和訓練方法,有利于訓練方案的及時調整,從而更好促進患者肺功能恢復[8]。老年呼吸衰竭患者長期缺乏鍛煉會導致運動耐力嚴重下降,影響患者日常活動[9]。本研究發現,觀察組干預后,6MWD、MBI 水平均高于對照組,提示醫護一體化模式下進階式早期肺康復訓練能夠有效提高患者運動耐力。醫護一體化模式下進階式早期肺康復訓練能夠集合團隊成員各自優勢,充分評估、分析患者病情進展狀態,為患者制定詳細的訓練內容,針對患者不同恢復階段實施對應訓練內容,根據患者氧合指數和肌力恢復狀態選擇適宜的鍛煉強度,在確保安全的前提下使康復訓練效果最大化,充分活動患者肢體,循序漸進增加訓練量、提高訓練強度,進一步增強患者運動耐力[10]。

綜上所述,對于老年呼吸衰竭患者,采用醫護一體化模式下進階式早期肺康復訓練效果明顯,能夠增強患者肺功能,改善血氣指標,提高運動耐力。本研究創新之處在于,分析了醫護一體化模式下進階式早期肺康復訓練對老年呼吸衰竭患者運動耐力的影響;本研究不足之處在于,研究周期較短,醫護一體化模式下進階式早期肺康復訓練的遠期效果仍需深入研究驗證。