中華優秀傳統文化如何支持可持續設計本土化發展?

董婧儒 高俊虹

摘要:系統綜述與分析可持續設計本土化發展所面臨的挑戰、支持可持續設計本土化發展的關鍵傳統文化、中華優秀傳統文化在可持續設計中的應用等問題以準確把握可持續設計的本土化發展路徑,構建可持續設計話語權。運用PRISMA方法,以中國知網、萬方、百度學術收集的259篇論文為研究對象。通過研究發現可持續設計本土化發展始終以中華優秀傳統文化為核心,在整體考慮經濟-社會-環境的過程中發揮作用。且在物質、制度、精神3個層面展現出可持續設計特質為鄉村振興提供文化支撐和資源,并為建立可持續設計體系提供參考。

關鍵詞:中華優秀傳統文化;可持續設計;系統性文獻綜述;本土化;鄉村振興

中圖分類號:J0-02 文獻標識碼:A文章編號:1003-0069(2024)07-0080-04

Abstract:To systematically review and analyze the challenges faced by the localization development of sustainable design,the key traditional culture supporting the localization development of sustainable design,and the application of Chinese excellent traditional culture in sustainable design,so as to accurately grasp the localization development path of sustainable design and build the discourse power of sustainable design. Using PRISMA method,259 papers collected from CNKI,Wanfang and Baidu Academic were used as research objects. Through the research,it is found that the localization development of sustainable design always takes the excellent traditional Chinese culture as the core,and plays a role in the overall consideration of economic-socialenvironment process. In addition,the characteristics of sustainable design are displayed at the material,institutional and spiritual levels to provide cultural support and resources for rural revitalization,and to provide reference for the establishment of sustainable design system.

Keywords:Chinese excellent traditional culture;Sustainable design;Systematic literature review;Localization;Rural revitalization

一、研究背景與研究問題

(一)研究背景:可持續設計的發展與本土化的必要性

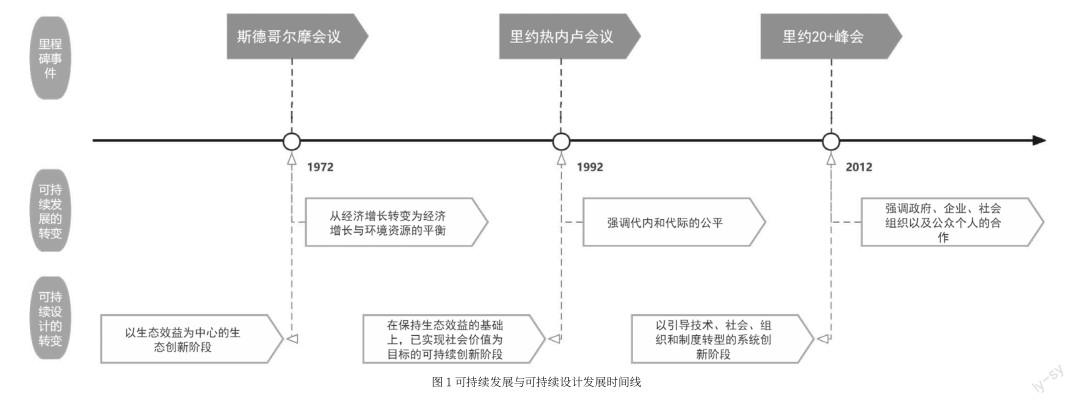

1972年,詹姆斯·洛夫洛克和琳達·馬格尼森提出的“蓋亞假說”以及羅密斯·梅多斯等人的《增長的極限》揭示了地球生態系統的復雜性和資源有限性,警示了過度經濟增長可能帶來的資源枯竭、環境破壞和社會崩潰。[1]可持續發展和可持續設計從關注生態效益轉向實現社會價值,如今正致力于促進技術、社會、組織和制度的全面轉型。(如圖1)然而,盡管近年來可持續設計蓬勃發展,但仍需深入探討中國傳統文化中的可持續發展思想,以提供對本土化發展路徑的準確理解,并加強基礎研究。現有研究雖已梳理可持續設計進展,但存在以下不足:①大多數專注于特定領域,如環境設計,忽略了對中國傳統文化中可持續發展思想的整體評估;②多采用敘述性和評論性綜述方法,缺乏定量分析,數據再現困難。因此,將外來概念融入本土文化需先進行文化理論探討,挖掘自身優秀傳統文化是確保適應性的首要步驟。

(二)關鍵概念:中華優秀傳統文化的概念內涵

中國傳統文化,從廣義的范圍講,是指歷史上形成的一切,包括物質、制度和思想等層面。[2]所謂中華優秀傳統文化,就是中華民族長期發展過程中形成的、有著積極的歷史作用、至今具有重要價值的思想文化。文章立足于廣義的中國傳統文化,對從中華優秀傳統文化的物質、制度、思想層面中關注人與自然之間的關系與協調相關研究進行挖掘、梳理與闡釋。

(三)研究問題

文章通過對中華優秀傳統文化中可持續設計思想主題論文進行系統性文獻綜述,回顧國內的最新研究進展,以回答3個研究問題:

1.可持續設計的中國本土化發展所面臨的挑戰是什么?

2.中國傳統優秀文化支持可持續設計本土化發展的關鍵文化有哪些?

3.中華優秀傳統文化在可持續設計中的應用路徑?

二、研究設計

(一)研究方法

系統性文獻綜述是一種系統地收集、整理、分析和評價相關領域內已有研究文獻的方法。系統性文獻綜述具有多重優點。首先,能夠綜合各種類型和來源的文獻,使研究者能夠全面了解某一領域的研究現狀,而不僅局限于單一研究的結果。其次,其采用系統化的方法進行文獻搜索、篩選、分析和整理,這確保了其具有科學性和客觀性,從而有助于減少主觀偏見。最重要的是,研究者可以利用系統性文獻綜述對研究問題進行準確界定,并根據文獻的證據評估相關研究的質量和可靠性。

(二)論文識別

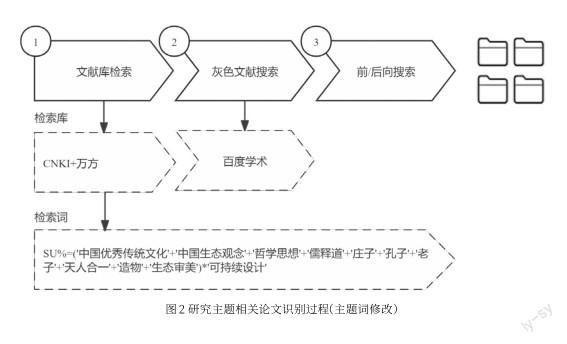

文章選取CNKI、萬方、百度學術等社會科學研究的主流數據庫作為主要的文獻來源。為保證樣本文獻的質量,文章選取北大核心和CSSCI數據庫。為盡可能收集與研究主題相關的所有學術論文,文章采用三階段檢索確定綜述的候選論文,如圖2所示。首先,通過文獻閱讀以及可持續設計領域專家的指導,文章結合自由文本和主題詞表構建檢索語句對兩個中文文獻庫(中國知網和萬方)中截至 2023年12月底收錄論文的標題、摘要和關鍵詞進行檢索。其次,考慮到上述文獻庫可能無法檢索到部分“灰色文獻”文章以相同方式對百度學術數據庫進行了檢索。最后,為了減少由于簡單選擇某幾個文獻庫所引入的偏差,獲得對研究主題的全面理解,文章對前兩階段納入的綜述性論文進行了前向 和后向檢索 ,以進一步對檢索結果進行補充。

(三)論文篩選與編碼

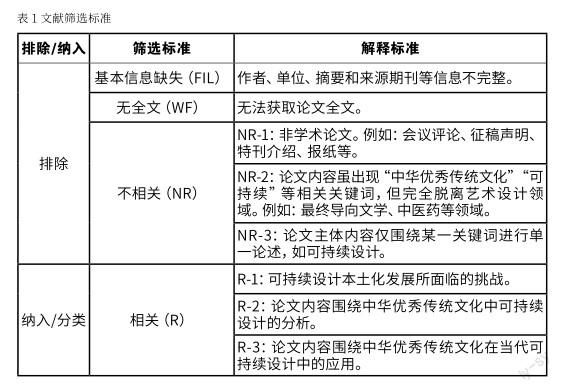

為確保樣本文獻的準確性,文章制定的文獻篩選標準見表1。

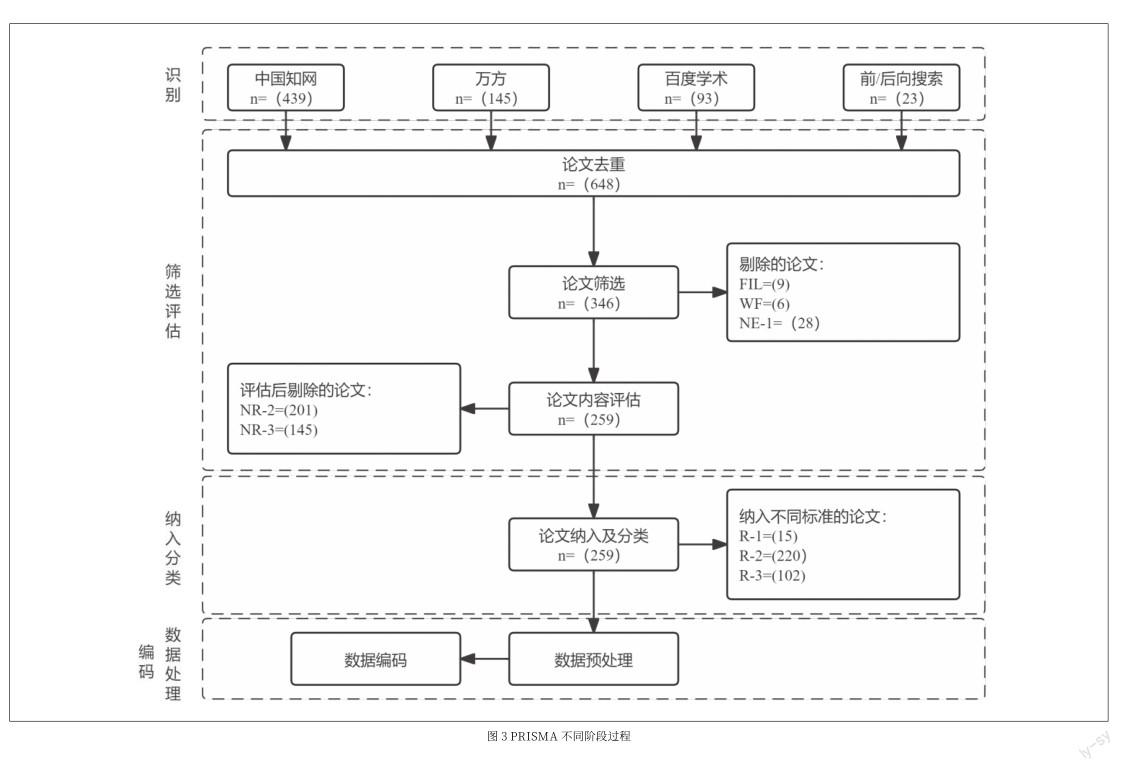

在準備階段制訂設計綜述方案,包括綜述的范圍、包含和排除標準、搜索策略等。后文獻檢索,使用關鍵詞、主題詞等策略在多個數據庫中進行搜索。根據事先定義的納入和排除標準對檢索到的文獻進行篩選。評估所選研究的質量:使用標準化工具和準則來評估納入綜述的研究的方法學質量。從每項研究中提取相關信息和數據。根據研究問題,對提取的數據進行分析和綜合。如圖3所示:

具體而言,檢索與2023年12月底,共收集到700篇中文論文(CNKI 439篇,萬方145篇,百度學術93篇,前向搜索18篇,后向搜索5篇)。進一步通過閱讀標題、摘要、關鍵詞和全文內容等,按表2制定的篩選標準對700篇論文進行去重與篩選,最終收集到有效論文259篇。

三、研究結果

(一)可持續設計本土化發展所面臨的挑戰

分析可持續設計本土化發展所面臨的挑戰可以更深入地認識到這一領域存在的問題和障礙。這有助于我們更全面地理解當前的局面,為后續的研究提供了必要的背景和語境。對于可持續設計本土化發展困境的擔憂,從259篇收集的論文中,有15篇提及了此問題。研究表明,人們普遍認為導致這種困境的因素主要集中在3個方面:

第一,傳統的人類中心主義。其導致在人類與自然的關系上過分強調對自然的統治和索取;在人類個體和群體之間的關系上過分強調對其他個體和群體的統治,而忽視了社會中個人與個人、個人與國家、國家與國家之間的和諧;在個人與自己的關系上過分強調理性,而忽視了人的非理性。[3]

第二,文化差異。中國設計發展起步較晚,長期以來,設計理論體系一直沿用西方模式,這使得可持續設計的本土化發展受到了制約。與西方國家相比,中國的文化、價值觀和審美觀有所不同,導致了對可持續設計理念的接受和實踐上存在一定的困難。隨著社會的轉型節奏與西方國家的同步,設計正處于由現代主義向后現代主義轉型的過程中。這意味著對中國設計師的思考能力和原創設計能力提出了更高的要求。

第三,中國傳統文化與當代可持續設計的融合。如何將傳統文化與環境資源轉化為符合當代需求的實物存在。這一過程要求我們不僅要尋找傳統形式與當代因素的契合點,還需要在材料和技術上進行創新運用和拓展,以實現傳統形態和功能與當代生活方式的有效融合。這意味著需要在設計中找到平衡點,既要尊重和保留傳統文化的精髓和特點,又要適應當代社會的需求和生活方式。[4]

(二)可持續設計在中華優秀傳統文化中的體現

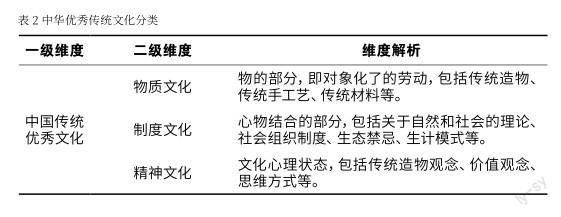

259篇收集論文中,有220篇論文論述可持續設計在中華優秀傳統文化中的體現。本節以文化結構為線索梳理這些論文中的中華優秀傳統文化的可持續設計特質,由表及里將現有優秀傳統文化分為物質、制度、精神3個層面(如表2),以探究中國傳統優秀文化支持可持續設計本土化發展的關鍵文化有哪些:

1. 物質文化

在物質文化方面,學界大致在3個方面進行了探討,分別是傳統造物、傳統工藝與傳統材料。

第一,對傳統造物中生態智慧的分析。“傳統造物”通常指的是傳統手工藝品或工藝品,即由傳統技藝和技術制作而成的物品。設計師和研究者有意識地對傳統造物中的生態智慧進行提取并將其應用于現代可持續設計中,例如潘長學結合古代船舶設計的智慧,融入本土審美觀念和行為習慣,為現代船舶的造型、涂裝及功能提供了設計學層面的參考,促進了可持續設計理念在船舶設計中的應用。[5]

第二,對傳統工藝的創新轉化。通過仔細閱讀論文發現目前對于傳統手工藝中可持續設計已由手工藝的本體研究轉向到了鄉村場域的系統設計。如張朵朵、季鐵在湖南大學開展的“花瑤花”實踐項目,對當地傳統手工藝進行創新轉化,并助力當地村民增加經濟收入。[6]楊勇波等人對十八洞苗繡產品進行創新,通過對傳統苗繡工藝運用設計手段讓傳統苗繡和現代材料、工藝結合。同時對傳統圖案進行創新,使其可以更好地融入于現代生活之中。[7]楊彥對西蘭卡普文化中蘊含的圖案、色彩、紋樣等核心內容進行數字化提取,建立數據庫,請當地手工藝人提供本土知識和工藝技術,設計團隊提供概念想法和創意方案,由此形成知識共享、創造價值的協同關系,為西蘭卡普自身走向可持續性發展之路提供了強大的驅動力。[8]

第三,對傳統材料的再創造。可持續設計在中國興起之初,設計師和研究者們首先關注的便是綠色材料的應用,進入二十一世紀以來,“非物質文化遺產”概念在我國迅速普及,設計師們開始轉向對傳統材料綠色價值的重新考量。如曹義竟通過對赫哲族魚皮材質的深入研究,發現其具有保暖、防潮、防水、輕便、耐磨等優點,通過與不同工藝的結合應用于現代家具設計中,為傳統材料的再應用提供了新思路。[9]曹思敏以云南沙溪古鎮民居建筑為例,結合新技術和新工藝,探討了傳統材料在鄉村民居建造中的應用價值與可持續性。[10]

2. 制度文化

制度文化作為心物結合的一部分,涵蓋了關于自然和社會的理論、社會組織制度等方面。從整體性和系統性的角度來看,中國各民族的生命共同體思想、生計模式以及生態禁忌等“地方性知識”體現了各民族在地域化的內生秩序生產能力。這些知識不僅指引著民族社會生態與自然生態的協調發展,而且為當代可持續性設計提供了有益的思路。舉例來說,劉相軍等學者通過追溯地方性知識在自然環境治理中的實踐過程和效應,探索了其內在結構機制。[11]林立平研究基諾族傳統竹器,包括生命禮儀、愛情信物、宗教習俗和狩獵習俗中的竹器等,探討了它們的選材、制作、使用和禁忌等方面的特點,以分析其中蘊含的文化習俗特征和生態倫理觀念。[12]

當中國傳統優秀文化通過地方性知識對當代可持續設計進行構建時,學者們也提出了其實施過程中所面臨的問題和挑戰。目前,受到較多討論的包括地域局限性、文化差異和傳承斷裂等。這些因素使得在將地方性知識融入可持續性設計中時,需要更加精細地考量其適用性和通用性,避免簡單地將某一地區的實踐經驗直接套用到其他地方。此外,由于地方性知識往往以口頭傳承或局部記錄的形式存在,缺乏系統性和整體性,因此,在實踐中往往難以有效地整合和利用。如李稷從基礎關系、目標原則、應用框架等多方面探討了地方性知識在可持續空間規劃中的應用思路,并提出了地方性知識在應用中面臨的挑戰。[13]

3. 精神文化

中國傳統哲學思想的核心在于“天人合一”和“道法自然”,強調人與自然的和諧共生與順應自然法則。通過對259篇論文進行分析發現學界對中國傳統可持續設計思想的關注主要集中在兩個方面。“天人合一”思想。許多學者認為,將“天人合一”思想融入現代設計實踐中,可以推動可持續發展的理念,促進人類與自然的和諧共生。然而,也有學者指出,傳統的“天人合一”思想在某種程度上過于強調人對自然的控制,與現代可持續發展思想存在一定的矛盾。因此,如何在傳統文化的基礎上發展出更符合當代社會需求的可持續設計理念,是當前亟待解決的問題之一。[14]“道法自然”理念也是中國傳統文化中的重要思想之一。這一理念強調了人類應當順應自然法則,以實現人與自然的和諧共生。例如,在園林建筑、民居設計、家具制作等方面,都可以看到“天人合一”和“道法自然”的思想對設計實踐的影響。園林建筑以其模擬自然、融入自然的特點,體現了人與自然和諧共生的理念。民居設計注重人與環境的協調與融合,體現了“天人合一”的思想內涵。在家具制作中追求以天然材料和自然形態為基礎,強調了與自然的共生關系。

(三)中華優秀傳統文化在可持續設計中的應用

1.作為鄉村振興的源動力

盡管現代經濟發展對傳統制作方式帶來挑戰,但在一些少數民族偏遠地區,那些保留完整的傳統文化習俗,以及傳統手工藝的“生產性保護”,常常與當地的產業經濟發展規劃結合在一起。這也成為了地方經濟發展的重要推動力量。如張朵朵、季鐵在湖南大學開展的“花瑤花”實踐項目。以當地非遺項目諸如花瑤挑花、竹編等當地的特色手工藝為源動力,通過協同創新,構建外來設計師與手工藝人平等的、相互學習并共享知識的“知識共同體”,進行產品創新以及商業模式創新,以幫助當地居民擺脫貧困。[6]楊勇波提出“扶志、扶智和扶質”的方法:從帶領留守婦女創業、建設苗繡培訓基地、創新苗繡工藝和內容3個方面帶動十八洞村民脫貧,對探索未來中國特色可持續設計發展路徑具有重要的意義。[7]楊彥以設計賦能傳統手工藝作為設計扶貧的重要手段,使西蘭卡普獲得可持續性發展效力并助力當地貧困鄉村經濟發展。[8]

2.作為建立可持續設計體系的參考

中國可持續設計體系在材料和技術運用方面展現了本土特色,這些豐富的造物元素不僅為其提供了強有力的文化支撐,可以為現代可持續設計的理論和技術創新提供思想和文化資源,而且中華優秀傳統文化所蘊含的文化符號、思維方式和精神內涵,將有助于塑造現代可持續設計的人文價值,推動構建具有中國本土特色的可持續設計理論體系。中華優秀傳統文化與中國特色可持續設計學理論體系之間形成了相互促進的辯證關系。在為設計提供資源的同時,也實現了傳統造物的創造性轉化,使優秀的傳統造物以合理的方式重新融入人們的生活中。[15]

總結與啟示

根據以上分析,我們可以清楚地認識到,可持續設計本土化發展所面臨的挑戰可能并不像之前的研究所擔心的那樣復雜難以理解。相反,從中華優秀傳統文化的分類和應用趨勢來看,可持續設計本土化發展在不同時間、不同場景、不同視角下始終以中華優秀傳統文化為核心,并在整體考慮經濟-社會-環境的過程中發揮作用。

在中國傳統文化與可持續設計的有機融合方面,作者認為可以通過重構傳統設計思維方式,以構筑當代設計領域與中國傳統文化中可持續設計思想的融合路徑。首要之務是強化中國傳統造物思維方式,不斷鞏固其中的整體觀,同時建立現代的整體思維方式。在考量可持續設計的具體步驟時,應以整體思維角度出發,使其成為總體設計的有機組成部分和必要環節。其次,應擺脫經學思維模式的負面影響,倡導創造性思維。中國傳統設計思維注重實踐和實用,這種實踐理性思維在中國古代的工藝發展中發揮了積極的推動作用,致力于現代可持續的創新設計,從我國可持續設計的實際情境出發,倡導創造性思維,提出新的設計理論。綜合而言,中國卓越的傳統文化蘊含了豐富的可持續設計思想,為當代社會尋找可持續發展之道提供了有益的參考。然而,將傳統文化的智慧與當代社會需求相結合,需深入研究和創新,找到適應現代社會的可持續設計理念和實踐方法。

基金項目:教育部產學研合作協同育人項目“數字創意技術設計方法在虛擬教研室中的實踐應用”(230830413807309)

參考文獻

[1]侯康佳,侯利敏. 可持續設計的應用與發展研究 [J]. 設計,2021,34(01):102-104.

[2]李宗桂. 試論中華優秀傳統文化的內涵 [J]. 學術研究,2013,(11):35-39.

[3]非凡. 自洽性——可持續發展理念的哲學思考[J]. 湖北社會科學,2020,(12):106-113.

[4]朱云. 可持續發展視野下當代新中式家具的設計困境與思路[J]. 家具與室內裝飾,2021,(04):38-42.

[5]潘長學,查理. 中國船舶設計的古代造物智慧研究 [J]. 包裝工程,2019,40(22):87-94.

[6]張朵朵,季鐵. 協同設計“觸動”傳統社區復興——以“新通道·花瑤花”項目的非遺研究與創新實踐為例[J]. 裝飾,2016,(12):26-29.

[7]楊勇波,李怡,李茜. 設計扶貧視域下十八洞村苗繡產品開發的困惑與對策 [J]. 四川戲劇,2020,(08):67-70.

[8]楊彥,溫慶武. 設計扶貧視角下西蘭卡普的可持續設計策略研究[J]. 包裝工程,2022,43(12):423-428.

[9]曹義竟,吳聯凡,吳耀. 赫哲族魚皮材質在現代家具中的應用研究[J]. 家具與室內裝飾,2021,(09):82-85.

[10]曹思敏,何新聞. 傳統材料在鄉村民居建造中的應用價值與可持續性研究——以沙溪古鎮民居為例[J]. 家具與室內裝飾,2022,29(07):126-129.

[11]劉相軍,張士琴,孫九霞. 地方性知識對民族旅游村寨自然環境的治理實踐[J]. 旅游學刊,2021,36(07):27-42.

[12]林立平,趙潔,姚欣楠,肖麗. 基諾族傳統竹器中的文化習俗研究 [J]. 家具與室內裝飾,2021,(09):22-25.

[13]李稷,張沛,張中華. 地方性知識在可持續空間規劃中的應用初探[J]. 國際城市規劃,2022,37(04):131-138.

[14]周浩明. “天人合一”理念在當代設計中的誤讀 [J]. 裝飾,2008,(06):95-97.

[15]潘魯生. 論中華傳統造物藝術體系的研究意義[J]. 藝術設計研究,2021,(02):56-60.