社交網絡對某縣慢病患者家庭收入的影響研究

農圣,黃敬文,張明,周艷娥

1.右江民族醫學院公共衛生與管理學院,廣西 百色 533000;2.右江民族醫學院附屬醫院,廣西 百色 533000

社交網絡最早于1954年由J.A.Barnes首先使用,他用“人的關系(Human Relations)”一詞表達“網絡+社交”這種人群關系[1]。假如我們把每個人想象成點,把人和人的關系想象成連接點的線,那么社會中的人和人關系就可以組合出一個由點和線構成的網絡,這種網絡是客觀事實和真實世界的形象表達,這種網絡拓撲結構就被稱為社交網絡。狹義的社交網絡僅指互聯網虛擬網絡,廣義的社交網絡則涵蓋了以人類交往為核心的所有線上、線下的網絡交往形式,只要是能夠產生連接,相互溝通和參與的互動平臺,都是社交網絡的實體體現[2]。

已有研究發現社交網絡有著多種場景通用的理論和特性,例如病毒傳播、森林火災、人際關系、社會變革等,分析和研究這種網絡結構,了解其作用機制對真實的社會生活具有重要意義[3-4]。習近平總書記強調:“扶貧先扶志,扶貧必扶智。”創新、精準和健康扶貧是鞏固拓展脫貧攻堅成果的重要抓手。因此,如何利用社交網絡實現西南貧困地區慢病家庭的脫貧,其效果和作用機制值得研究和復盤。

1 研究背景

1.1 社交網絡對貧困家庭的收入影響存在爭議

自20世紀60年代社交網絡概念流行以來,許多研究對其如何影響人的生活狀況存在不一致的結果。贊成的意見是,被困在經濟貧瘠社區中的個人和家庭由于缺乏與有知識、經驗和社會資源的人的聯系,其眼界、思維和行為生活方式將自身“鎖死”,無論如何努力都無法擺脫貧困[5-6]。因此,好的社交網絡將使貧困者融入一種強調辛勤工作和健康有序的生活文化,進而提高收入水平[7]。反對的意見聲稱,對于長期生活在貧困中的人來說,無論是改變居住地點還是與富裕或成功人士建立聯系,都不能為低收入者帶來更好的工作機會或其他改善,一些家庭甚至出現了經濟惡化的現象,即使進入新的社交網絡,也不能提高貧困者的經濟狀況[8-9]。

1.2 探索社交網絡能否提高慢病家庭收入具有理論和現實雙重意義

自2018年起,廣西壯族自治區百色市將西林縣6個村788戶家中有慢性病人的低收入家庭分配給某大學作為對口幫扶的扶貧對象,慢病清單為《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發進一步加強健康扶貧工作若干措施的通知(桂政辦發〔2018〕133號)》所規定的29種慢性病。實際上,公立高等醫學院校缺乏足夠的資金對貧困戶實施長期、大量的直接經濟投入,于是該校基于社交網絡理論,根據自身特色和人力優勢,為這些貧困戶設計了以“新健康、新教育和新就業”為特征的幫扶網絡項目,旨在從根本上改變這些家庭的社交網絡,進而改變其健康行為、就業認知和就業機會,即扶貧先扶智。項目最大的特征,就是要通過非經濟的人際聯系影響貧困戶行為,最終提高家庭收入。于是,整個幫扶的過程就成為一項有意義的社會實驗,學理上能提供社交網絡能否提高貧困戶收入的證據,現實中為鞏固脫貧攻堅勝利、提高幫扶效率提供借鑒[9]。

1.3 社交網絡項目實施過程和研究假設

根據該校文件和檔案記錄,該項目方案主要包括四項內容。首先,將788戶低收入家庭根據家庭人口數和人均收入情況分層,全校科、處級和副高級以上教職工與貧困戶建立一對一的聯結小組。第二,實施健康教育網絡服務,包括為每戶家庭記錄電子健康檔案,每季度提供一次面對面的健康咨詢服務,每季度在各村開展醫療講座、義診、測量血壓、牙齒檢查等健康教育服務。第三,提供教育技能培訓,包括向住戶傳授果樹種植和養殖技術,協助他們申請小額農業補貼貸款,特招符合條件的貧困戶子女作為訂單定向醫學生(畢業后必須回到本鄉鎮工作8年),降低貧困戶子弟獲得本校獎助學金的標準。第四,推送就業信息,提供就業心理咨詢,幫助他們在城市尋找穩定工作,為貧困戶品行做擔保,要求學校食堂定期向貧困戶購買桔子、肉雞、蜂蜜、牛肉、茶油等農副產品。

深究該社交網絡的本質,它并沒有提供直接的經濟支持,而是依靠健康教育、技能培訓、信息支持和長期、高頻的人際交往等非物質的社會支持影響慢病家庭。其科學假設在于,慢病貧困戶與扶貧者長期交往接觸的過程中,其思想和行為會潛移默化地受到正面積極的影響,掌握更多的生產技術和技能,而這種實質性的信息支持和賦能式交往會改變他們的就業選擇和生產生活方式,最終增加家庭收入[10]。

2 研究方法

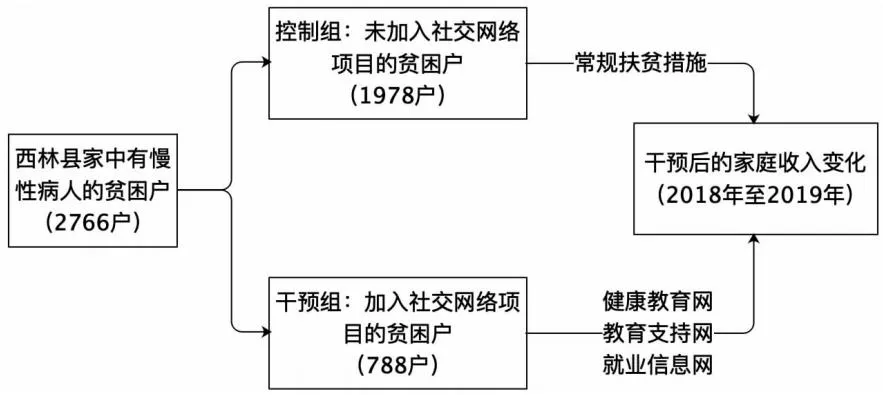

2.1 樣本分組

圖1顯示了本項目的樣本分組,西林縣政府將6個行政村788戶家中有慢性病患者的家庭分配給某醫科大學,這788戶為干預組;該大學同時收集了該縣其他行政村1 978戶家中有慢性病患者但未能納入社交網絡項目的樣本作為對照組。本項目樣本分組的過程并非隨機:6個行政村長期以來與該大學有對口幫扶的合作關系,縣政府便利性地將這些貧困戶分配給學校,因此本項目不存在倫理學爭議。

圖1 社交網絡項目的樣本分組

為了確定該項目對貧困家庭收入的凈影響,擬采用兩個措施來消除混雜影響。首先,由于本項目的樣本分組不符合隨機分組原則,如果干預組和控制組的初始特征存在差異,可能會混淆社交網絡項目對家庭收入的影響,可以使用傾向值匹配得分法(Propensity Score Matching Mathod,簡稱PSM)在控制組中為實驗組樣本尋找一一配對的樣本,構造兩組樣本不因為基本特征而被區分放入干預組或控制組的“擬隨機”狀態,緩解非隨機性造成的影響。第二,使用雙向固定效應模型消除時間趨勢和家庭特征對慢病貧困家庭年收入的影響,使用2016年—2017年的數據做干預前的平行趨勢檢驗。也就是說,如果2016年—2017年兩組的收入變化趨勢相同,則2018年—2020年干預組的收入變化可以歸因于社交網絡項目的影響。

2.2 數據來源

本文數據來自廣西扶貧官方數據管理平臺,該平臺記錄貧困戶的家庭信息、家庭成員、致貧原因、生產生活條件、扶貧需求、獲得的資金支持、與扶貧干部的聯系等相關數據。本研究不涉及貧困戶具體信息和身體實驗,因此不需要倫理批準,但獲得了參與者的口頭知情同意。該平臺數據具有較高的可靠性和準確性,政府扶貧部門每月會對貧苦戶進行不定期抽查,如果發現貧困戶和扶貧干部編造虛假數據,扶貧者將受到嚴厲的懲罰。因此,貧困家庭、扶貧人員和主管上級都有很強的動機確保信息真實準確。

經過三年的長期持續接觸,扶貧人員和貧困戶建立了較深厚的聯系。本文作者能夠與當地扶貧官員(如村主任和鄉鎮縣的扶貧官員)公開深入地交談,與貧困戶定期會面和訪談,產生了本研究的定性討論數據。

2.3 計量模型

首先比較干預組與控制組的基本特征,如果存在顯著差異則使用PSM方法消除混雜因素的影響。接著使用雙向固定效應下的雙重差分法,衡量社交網絡和時間交互項對貧困戶收入的影響。考慮以下計量經濟學模型:

Yi,t=αi+δt*t+DIDt*t*g+∑βi,t*Zi,t+ui+εi,t

(1)

Yi,t是家庭i在年份t的非資助性收入(家庭總收入減去財政補貼和他人捐贈);αi是截距項;δt是年份的系數,表示時間趨勢對貧困戶收入的影響;t是年份啞變量;DIDt是年份和“是否為干預組”交互項的系數,即用于捕捉社交網絡對干預組貧困戶家庭收入的影響;g是家庭i是否加入社交網絡項目的啞變量,g=1表示干預組,g=0為控制組;Zi,t是家庭i控制變量的向量,包括家庭人數、非成年學生人數、勞力工作地點、工作月份、家庭成員的平均年齡、撫養人數、戶主的教育水平、65歲以上的老年人人數、慢性病家庭成員人數以及是否有貸款情況等,βi,t是這些控制變量的系數向量,ui為個體固定效應,εi,t為隨機擾動項。

3 結果

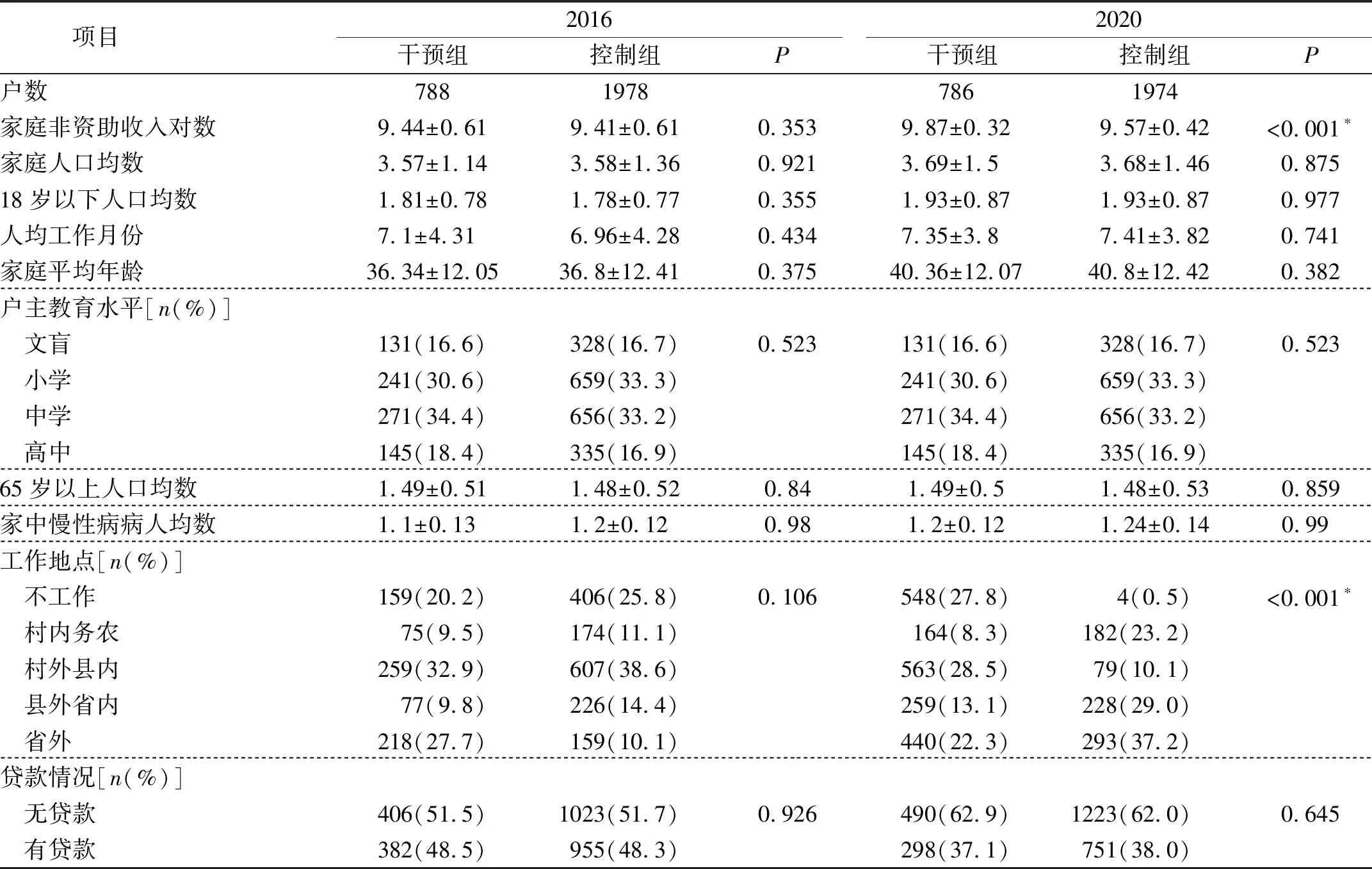

3.1 變量基本情況

本項目使用面板數據,比較2016年和2020年兩組家庭家庭規模、慢性病人數、撫養人口數等的差異,就可以判斷干預組和對照組在扶貧5年期間其基本特征是否有較大的改變。如表1所示,在實施干預前,干預組和對照組的初始特征沒有統計學差異,因此不需要實施傾向值匹配。在實施干預后,實驗組和控制組的家庭非資助收入和工作地點存在差異,而其他控制變量并未顯現統計學差異,提示工作地址的改變有可能是引起收入變化的因素之一。

表1 社交網絡項目干預組與控制組基本情況

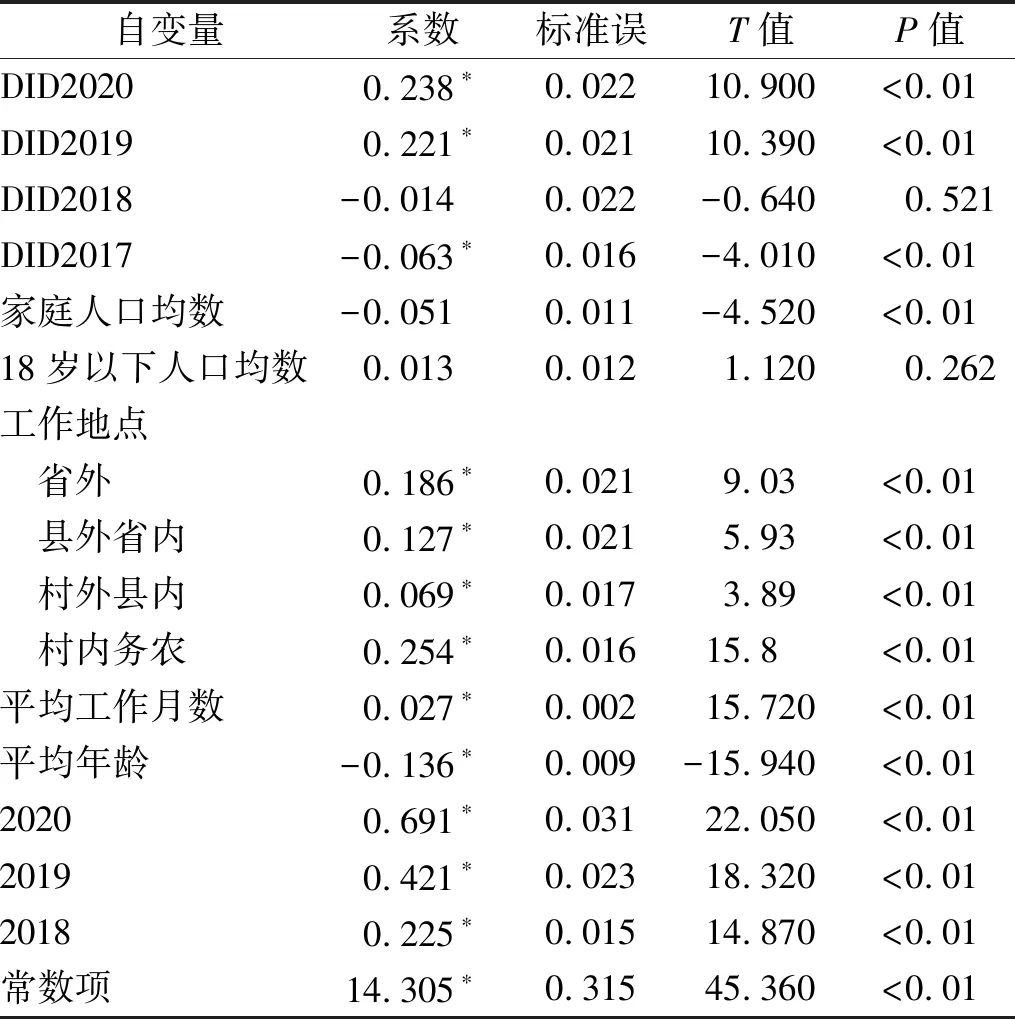

3.2 主模型回歸結果

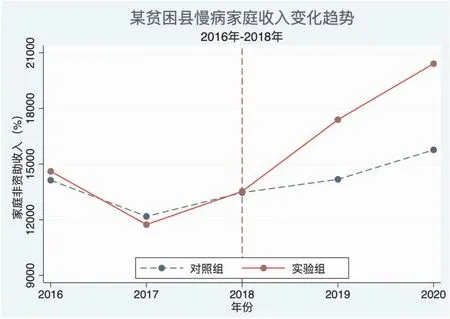

表2列出了雙向固定效應模型之下,社交網絡項目對家中有慢性病患者的農村貧困家庭收入的影響情況。因為因變量是貧困戶的家庭非資助性收入的對數,因此模型算出的系數約等于對收入產生的百分比影響。如圖2所示,社交網絡項目實施一年后,即使沒有直接、大量的資金投入,社交網絡項目也對干預組的家庭收入產生了正向的促進作用,2019年和2020年分別為22.1%和23.8%(DID2019=0.221,DID2020=0.238,P<0.05)。DID2018是社交網絡項目在2018年對干預組產生的凈影響,其系數不具有統計學意義,意味著項目實施當年并沒有顯著的效果。DID2017是平行趨勢檢驗項,如果系數不具有統計學意義意味著從2016—2017年,干預組和對照組家庭收入的變化趨勢是一致的;在本模型中其值為負值,意味著從2016至2017年干預組的家庭收入其實下降更快,如果沒有社交網絡項目的實施,干預組的家庭收入在后期不會改變這種下降的趨勢,因此測算結果沒有高估社交網絡項目對干預組家庭收入的影響。換而言之,社交網絡項目扭轉了干預組家庭收入的下降趨勢,使其從2019年開始出現增加的趨勢。

表2 雙向固定效應模型下社交網絡對貧困戶家庭收入的影響

圖2 社交網絡項目對慢病家庭非資助性收入的影響

其他控制變量的收入影響因素分別為,家庭規模越大,家庭平均年齡越高,則越不利于貧困戶家庭收入的增加(P<0.05);而工作地點越遠、平均工作月數越長,越有利于家庭收入的增加(P<0.05)。由于固定效應的測量過程,受撫養人比例、戶主的教育水平、家庭中老年人的數量和非傳染性疾病患者人數等因素被模型剔除。

從時間趨勢上看,從2018年起至2020年不論是控制組還是干預組,貧困戶的家庭收入都具有隨時間而上升的趨勢,這體現了國家扶貧政策下對所有貧困戶的正向積極作用,也啟示了本文必須使用時間-個體固定效應模型下的雙重差分法,才能將社交網絡對干預組家庭收入的影響分離出來,避免時間趨勢對社交網絡項目的混淆影響。

3.3 工作地點與工作時長的調節效應

表2證實了社交網絡項目對貧苦戶的收入有直接的影響。但從邏輯上看,社交網絡可能會影響貧困戶工作地點的選擇和工作時長,這兩者又會影響家庭收入,但不會影響貧困戶是否入選社交網絡項目,因此這兩個因素是社交網絡的調節效應。在方程中構建了“社交網絡干預、年份和工作地點”與“社交網絡干預、年份和工作月數”的交互項,再代入模型運算(如表3所示),得到兩者系數分別為0.014(P<0.05)和0.022(P<0.05),皆有統計學意義,即工作地點的選擇和工作時長分別在社交網絡的作用下對收入形成1.4%和2.2%的正向調節作用。

表3 社交網絡干預與工作地點及時長的調節效應

4 討論

4.1 社交網絡對農村慢性病家庭的收入具有正向的增進作用

本研究使用雙向固定效應模型下的倍差法消除了時間趨勢和個人對家庭收入的影響,證實了即使沒有直接的經濟投入,通過新的社交網絡支持也可以增加農村慢性病家庭的非資助收入。此前關于健康扶貧的研究主要集中在經濟投入和搬遷計劃對貧困戶家庭收入的影響[11-13],本文則關注非經濟投入如健康教育、就業信息和教育理念對貧困戶家庭的影響,從而為制定更科學高效的社會性扶貧干預措施提供新的證據。

本研究與現有研究的一致性較高。首先,Siette等人[14]發現的社會網絡有助于改善貧困者的身心健康和社會成就,因為一對一的健康教育使慢病貧困戶產生了知-信-行效應,使他們愿意改變不良的行為生活習慣。Yoon等[15]對抑郁癥患者、Kim[16]對韓國移民的研究也得到了相似的證據:健康的社會網絡對健康相關行為、心理健康、殘疾率和生活質量有顯著影響。其次,教育培訓能夠加強貧困戶的就業能力,了解并利用更多的社會支持。Ghazarian[17]發現社交網絡有利于單親家庭成員獲得就業機會,證實社交網絡能提高受訓者的職業能力。最后,就業信息網絡能幫助貧困戶找到收入高于務農的收入渠道,例如農副產品的加工、銷售等。本研究將社交網絡的作用在上述研究的基礎上推進和顯化,直接證實了社交網絡對家庭收入的影響,證明了該項目是我國脫貧攻堅、構建社會共同體的一項重要手段。

4.2 社交網絡的作用機制是信息給予和社會支持所帶來的就業信心提高和工作時長增加

根據社交網絡干預與工作地點及工作時長的交互結果,可以發現促進貧困戶收入增長的機制之一是工作地點的升級和工作時間的增加。就業信息賦予使貧困戶了解了更多的外在工作機會,且社交網絡為這樣的工作機會進行了背書,使得貧困戶克服了畏難和恐懼等心理,愿意到更遠的地方打工。而該社交網絡項目改變了貧困戶的心態,使他們明白通過自己的努力改善生活狀況、創造更好未來的重要性,即“扶貧先扶志”,又提供了較堅實的社會支持資源,使貧困戶可以放心到更遠的地方務工。因此數據也證實社交網絡對收入提高的作用機制之一,是信息提供和社會支持帶來的就業信心和工作時長[18-22]。

4.3 社交網絡的作用應通過長期的系統監測和配套制度支持以維持和協調

根據上述研究結果相應提出政策建議。首先,政府部門可以繼續支持和推廣社交網絡項目經驗,應用于為慢病貧困戶開展的各種增收活動之中。其次,以一一對應的方式向貧困家庭提供健康教育、技能培訓和就業信息等社會支持,同時定期系統監測并由扶貧單位制定和實施配套制度,才能使社交網絡發揮應有的作用[23-25]。第三,社交網絡項目可以進一步發展和規范為一個標準流程或綜合服務包,使其具有更強的適用性。

本研究的局限性在于,無法區分社交網絡項目中健康教育、技能培訓和就業信息分別對貧困戶收入產生多大的影響,這是因為社交網絡項目三個組成部分是同時提供的。在現實中,扶貧者必須向社交網絡項目中的貧困戶一視同仁的提供完整的一攬子服務,不能區別對待;而且三類服務從學理上看是相互促進和聯系的,因此很難從數據上區分影響最大的服務種類。

利益沖突無