基于區(qū)域一體化的型號(hào)外場(chǎng)廣義后勤保障管理模式探索與實(shí)踐

張鎮(zhèn)琦、王道連、淳于嘉杰、劉媛媛、張之瑞 /中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院

“十四五”期間是中國(guó)航天快速發(fā)展的機(jī)遇期,也是推進(jìn)航天強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略建設(shè)的關(guān)鍵期。在新形勢(shì)任務(wù)下,新領(lǐng)域不斷拓展、高密度發(fā)射進(jìn)入常態(tài)化、裝備靠前保障業(yè)務(wù)需求激增,故而型號(hào)外場(chǎng)涉及的區(qū)域越來(lái)越多,同一區(qū)域涉及的型號(hào)任務(wù)也越來(lái)越多。

型號(hào)外場(chǎng)的保障服務(wù)是科研生產(chǎn)體系的重要組成部分,是保證科研生產(chǎn)正常有序開(kāi)展的重要基礎(chǔ)。傳統(tǒng)的服務(wù)于單一型號(hào)、僅面向行政后勤的型號(hào)外場(chǎng)保障管理模式與日益增長(zhǎng)的型號(hào)任務(wù)愈發(fā)不相適應(yīng),因此需要建立一套資源集中統(tǒng)籌、成本集約控制、要素閉環(huán)管理的外場(chǎng)保障管理模式,以適應(yīng)新形勢(shì)下的科研生產(chǎn)需求。

一、型號(hào)外場(chǎng)保障工作的現(xiàn)狀和不足

傳統(tǒng)的型號(hào)外場(chǎng)保障模式是行政后勤團(tuán)隊(duì)為外場(chǎng)一支隊(duì)伍點(diǎn)對(duì)點(diǎn)地提供醫(yī)療、供餐、住宿和交通運(yùn)輸服務(wù)。近年來(lái),隨著高密度發(fā)射進(jìn)入常態(tài)化以及新領(lǐng)域的不斷拓展,航天型號(hào)任務(wù)種類(lèi)越來(lái)越豐富,其中既包括傳統(tǒng)的如酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心等多型號(hào)同時(shí)開(kāi)展任務(wù)的常規(guī)基地,也包括年度任務(wù)數(shù)量不多的非常規(guī)區(qū)域,部分艱苦地區(qū)還要統(tǒng)籌組織開(kāi)展保障裝備的配置和建設(shè),使其具備保障能力。

一個(gè)型號(hào)一支隊(duì)伍的隨隊(duì)保障模式加劇了快速增長(zhǎng)的型號(hào)任務(wù)與人力資源保障的沖突,在多個(gè)崗位出現(xiàn)了人員緊張。同時(shí),保密、保衛(wèi)、技安、機(jī)要通信等業(yè)務(wù)職能類(lèi)保障沒(méi)有納入統(tǒng)籌管理,造成管理與實(shí)施多口、多人、多責(zé)且信息不共享,無(wú)法形成保障全要素閉環(huán),表現(xiàn)出資源不足且效率低下、保障服務(wù)專(zhuān)業(yè)化程度不高的問(wèn)題。因此,傳統(tǒng)的服務(wù)于單一型號(hào)、僅面向行政后勤的保障管理模式已難以支撐整體任務(wù)快速發(fā)展需求,亟需向資源集中統(tǒng)籌、成本集約控制、要素閉環(huán)管理的模式轉(zhuǎn)型。

二、區(qū)域一體化保障管理模式

1.區(qū)域一體化保障管理模式的內(nèi)涵

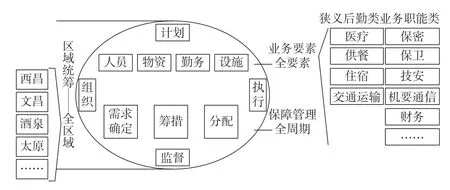

區(qū)域一體化保障管理模式是實(shí)現(xiàn)向資源集中統(tǒng)籌、成本集約控制、要素閉環(huán)管理轉(zhuǎn)型的有效途徑。在討論區(qū)域一體化保障管理模式前,需要先明確其內(nèi)涵以及各要素間的邏輯關(guān)系,為區(qū)域一體化保障管理模式的建立奠定基礎(chǔ)。

《中國(guó)軍事百科全書(shū)》中對(duì)“軍事后勤”的定義是籌劃和運(yùn)用人力、物力、財(cái)力、技術(shù),從經(jīng)費(fèi)物資、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、裝備維修、基建營(yíng)房等方面保障軍事斗爭(zhēng)、軍事建設(shè)及其他活動(dòng)需要的各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)工作的統(tǒng)稱(chēng)。參照軍事后勤的定義,結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)工作,型號(hào)外場(chǎng)廣義后勤保障的內(nèi)涵應(yīng)包括物資的供應(yīng),人員的運(yùn)送與醫(yī)療,各種設(shè)施的獲得、營(yíng)建、管理及處理,各種勤務(wù)的獲得,以及各種業(yè)務(wù)職能支持性活動(dòng)的獲得,包括型號(hào)外場(chǎng)的范圍,涉及發(fā)射試驗(yàn)任務(wù)、地面試驗(yàn)任務(wù)和維修保障任務(wù)的所有區(qū)域;保障的要素不僅包括醫(yī)療、供餐、住宿、交通運(yùn)輸?shù)泉M義行政后勤類(lèi)的保障,還包括面向科研生產(chǎn)工作的保密、保衛(wèi)、技安、機(jī)要通信等業(yè)務(wù)職能類(lèi)的保障。

2.區(qū)域一體化保障管理模式的構(gòu)建

航天型號(hào)外場(chǎng)保障結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),構(gòu)建了“保障管理+業(yè)務(wù)要素+區(qū)域統(tǒng)籌”的三維保障架構(gòu),形成了以區(qū)域一體化保障為基礎(chǔ)的全周期、全要素的保障管理模式(見(jiàn)圖1)。

圖1 區(qū)域一體化保障管理模型圖

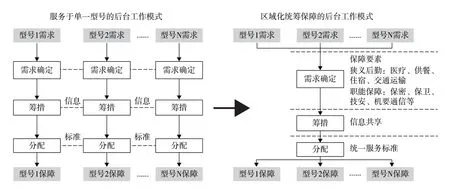

在保障管理方面,后臺(tái)保障管理部門(mén)實(shí)施“中心化”管理,即與型號(hào)的計(jì)劃管理部門(mén)核對(duì)任務(wù)計(jì)劃,根據(jù)任務(wù)計(jì)劃制定并動(dòng)態(tài)更新保障計(jì)劃,從而對(duì)保障工作進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃,確定各類(lèi)保障資源的需求量,并提前開(kāi)展保障資源的布局和協(xié)調(diào),對(duì)不同外場(chǎng)任務(wù)的需求進(jìn)行統(tǒng)籌管理,對(duì)保障資源進(jìn)行統(tǒng)一籌措和分配,實(shí)現(xiàn)后臺(tái)保障管理模式向“工”型轉(zhuǎn)變(見(jiàn)圖2),以確保保障工作合規(guī)、有序開(kāi)展,同時(shí)也防止由于保障效率不足而導(dǎo)致的計(jì)劃過(guò)渡,從而避免資源浪費(fèi)。

圖2 后臺(tái)保障管理模式向“工”轉(zhuǎn)變

在業(yè)務(wù)要素方面,針對(duì)后勤保障人員、職能保障人員及相應(yīng)的勤務(wù)工作,后臺(tái)保障管理部門(mén)應(yīng)制定統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),按照標(biāo)準(zhǔn)建立統(tǒng)一的人員培訓(xùn)體系和考核評(píng)價(jià)體系,推動(dòng)保障業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化發(fā)展,不斷提升保障實(shí)施工作的專(zhuān)業(yè)化水平;針對(duì)物資和設(shè)施,實(shí)施前后方聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)物資和設(shè)施的集約配置與共享共用,提高資源配置效率。

在區(qū)域統(tǒng)籌方面,前方指揮系統(tǒng)和保障系統(tǒng)與后臺(tái)保障管理部門(mén)實(shí)施區(qū)域一體化管理,對(duì)接計(jì)劃、統(tǒng)籌需求,制定具體的保障工作方案,統(tǒng)一開(kāi)展保障現(xiàn)場(chǎng)管理、協(xié)調(diào)、指揮、調(diào)度;同時(shí),加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)屬地資源的合作,強(qiáng)化屬地化、市場(chǎng)化資源配置,在堅(jiān)守保密、安全等底線要求的前提下,提升保障服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化水平與服務(wù)滿(mǎn)意度。

三、實(shí)踐效果

1.醫(yī)療保障區(qū)域一體化管理

由于醫(yī)護(hù)人員的派駐數(shù)量是根據(jù)參與型號(hào)任務(wù)的人員數(shù)量按一定比例配置的,在這種情況下,如果采用傳統(tǒng)的服務(wù)于單一型號(hào)的保障模式,需要為每個(gè)型號(hào)任務(wù)都配備醫(yī)護(hù)人員,當(dāng)多任務(wù)并行時(shí),傳統(tǒng)模式不僅會(huì)造成醫(yī)療資源的浪費(fèi),還會(huì)提高醫(yī)療保障的成本。

采用區(qū)域一體化保障模式,在區(qū)域內(nèi)設(shè)置醫(yī)療站,為區(qū)域內(nèi)所有人員提供醫(yī)療保障服務(wù),醫(yī)療站的醫(yī)護(hù)人員對(duì)分管試驗(yàn)隊(duì)各有側(cè)重,在健康巡診等工作中應(yīng)集中人力資源,快速完成工作。這樣不僅節(jié)約了醫(yī)院的醫(yī)療資源,還提高了外場(chǎng)醫(yī)療保障的工作效率。此外,區(qū)域一體化保障模式還將外場(chǎng)屬地的醫(yī)療保障資源納入其中,通過(guò)與屬地醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立快速響應(yīng)機(jī)制,增強(qiáng)外場(chǎng)應(yīng)急情況的緊急救護(hù)能力。

2.技安保障區(qū)域一體化管理實(shí)踐效果

保密、保衛(wèi)、技安、機(jī)要通信等業(yè)務(wù)職能類(lèi)工作既為型號(hào)外場(chǎng)試驗(yàn)任務(wù)提供保障,同時(shí)也是一個(gè)單位相關(guān)管理職能在型號(hào)外場(chǎng)的延伸,因此業(yè)務(wù)職能類(lèi)保障一般不采取合同制管理,而是由單位統(tǒng)一計(jì)劃,組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能保障人員前往型號(hào)外場(chǎng)開(kāi)展工作。但由于型號(hào)外場(chǎng)工作量的大幅增加,型號(hào)外場(chǎng)任務(wù)的保障需求與職能保障人員人力資源緊張的矛盾日益突出,進(jìn)一步造成人員專(zhuān)業(yè)性不強(qiáng)以及培訓(xùn)等管理工作成本的提高。

技安人員需要具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性,如水平轉(zhuǎn)運(yùn)、垂直轉(zhuǎn)運(yùn),常溫、低溫,液體、固體,不同的型號(hào)外場(chǎng)需要不同的專(zhuān)業(yè)知識(shí),因而在保障計(jì)劃精細(xì)化管理的前提下,對(duì)技安人員在某型號(hào)外場(chǎng)采用區(qū)域一體化保障管理后,達(dá)到了以下預(yù)期效果。

一是人力資源緊張的局面得到了緩解。原先一個(gè)人服務(wù)一個(gè)型號(hào)任務(wù),區(qū)域一體化管理則按專(zhuān)業(yè)由專(zhuān)業(yè)對(duì)口的人員服務(wù)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)型號(hào),不僅緩解了人力資源緊張的局面,而且還有利于形成專(zhuān)門(mén)、專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì),有利于在工作中培養(yǎng)、鍛煉、提高相關(guān)人員型號(hào)外場(chǎng)職能保障業(yè)務(wù)水平。

二是流程界面更加清晰,工作效率有所提高。后臺(tái)保障向“工”型轉(zhuǎn)變后,以統(tǒng)一的組織形式形成統(tǒng)一的協(xié)作流程,使溝通流程更加簡(jiǎn)單,工作界面更加清晰;前方外場(chǎng)區(qū)域派駐人員相對(duì)固定,對(duì)型號(hào)外場(chǎng)的相關(guān)協(xié)作人員、設(shè)備、環(huán)境、業(yè)務(wù)流程更加熟悉,有利于提高工作效率。

三是形成了知識(shí)積累。通過(guò)區(qū)域一體化管理固化了前方外場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),從而逐步建立了知識(shí)體系,完善了專(zhuān)業(yè)建設(shè),為型號(hào)外場(chǎng)工作安全、有序提供了專(zhuān)業(yè)化支撐。

鑒于技安保障區(qū)域一體化管理取得了良好的效果,目前還在逐步推進(jìn)保衛(wèi)、機(jī)要通信、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等職能向區(qū)域一體化模式轉(zhuǎn)型。

四、結(jié)束語(yǔ)

本文描述了當(dāng)前型號(hào)外場(chǎng)保障工作的現(xiàn)狀,分析了傳統(tǒng)服務(wù)于單一型號(hào)、僅面向行政后勤的型號(hào)外場(chǎng)保障管理模式與當(dāng)前型號(hào)外場(chǎng)任務(wù)保障需求的主要矛盾,說(shuō)明了要向資源集中統(tǒng)籌、成本集約控制、要素閉環(huán)管理模式轉(zhuǎn)型的必要性,參照軍事后勤的定義,結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)工作,定義了型號(hào)外場(chǎng)廣義后勤保障的內(nèi)涵,并根據(jù)參照“后勤結(jié)構(gòu)”理論,構(gòu)建了“保障管理+業(yè)務(wù)要素+區(qū)域統(tǒng)籌”的三維保障架構(gòu),形成了以區(qū)域一體化保障為基礎(chǔ)的全周期、全要素的保障管理模式。通過(guò)實(shí)踐應(yīng)用,在提高保障資源利用率、提升保障工作專(zhuān)業(yè)化程度、降低保障成本等方面取得了良好的效果。