體系的互操作等級評估方法

邱 凱,高嵐嵐,紀 坤

(軍事科學院,北京 100091)

0 引言

體系是指由若干相互聯系的子系統構成的一個有特定功能的有機整體[1],例如網絡信息體系、作戰體系和武器裝備體系等[2-4]。體系具有幾個顯著的特點:1)分布性,即構成體系的各個子系統可能分布在不同地方;2)獨立性,即各個子系統具有各自的功能、相對獨立;3)整體性,即所有子系統不是零散的,而是相互聯系組成一個整體;4)涌現性,即體系的功能并不是各個子系統功能的線性疊加;5)演化性,即體系不是一成不變的,會隨著外界環境和技術的發展而不斷演化。雖然體系的各個子系統具有較強的分布性和獨立性,但是它們組合在一起卻構成了一個整體,而且具備涌現行為,能夠不斷演化發展,這就要求體系整體上具有較好的互操作性。互操作性可以理解為不同系統之間可以互相進行操作[5],也就是說,互操作主要描述的是不同系統之間的協同情況,即系統之間能夠交換并且利用對方的信息。隨著科技的進步,越來越多的系統不再是一個孤立的單元,而是要融入相應的體系中,才能發揮更大的作用,因而互操作性也就變得越來越重要。

既然互操作性這么重要,那么又如何來度量互操作呢?由于系統的種類龐雜,類型不同,功能各異,目前還沒有通用的方法能夠對所有類型系統的互操作性進行度量,通常局限于某一領域或類型的系統。互操作性的度量有兩個關鍵,一個是等級模型,另一個是評估方法。關于模型,美國國防部提出了信息系統互操作性等級模型LISI[6],類似的還有組織互操作性成熟度模型OIM、層次化概念互操作模型LCIM、C3 技術體系結構互操作性參考模型NC3TA、增強型互操作成熟度模型等[7-10]。這些模型通常將系統的互操作性分為若干個等級,并通過一些關鍵屬性來描述互操作性的等級效果。關于方法,李瑋基于LISI 模型,給出了信息系統互操作指標體系基本框架,但是沒有給出具體的等級評估方法[11];張雪松從物理域、信息域、認知域、社會域4個角度構建了全域互操作模型[12],將互操作能力等級分為7 級,度量了系統的聯通性、傳播性、一致性和適應性,但是沒有說清楚互操作能力指標和互操作等級之間的關系;張劭陽提出了評價系統互操作的6 個指標——連接性、可用性、解析、傳輸、執行、反饋,但是沒有給出具體的互操作水平評估方法[13];夏偉針對網絡化維修這一領域,基于LISI 模型構建了網絡化維修信息系統互操作技術等級模型和互操作性指標體系,提出了基于BP 神經網絡的評估方法[14];李陽等基于增強型互操作成熟度模型,構建了網絡信息體系的互操作指標體系,根據各屬性指標的等級評價結果綜合得出體系的互操作等級[15-16]。

總的來說,現有關于互操作評估的文獻整體上有兩個問題:1)大多數針對單個系統且僅給出了互操作等級模型,缺少評估方法;2)把體系當成一個整體看待時,沒有考慮構成體系的各子系統獨立運行和區域分布等特點。本文基于增強型互操作成熟度模型,構建了體系的互操作能力指標體系,通過定性分析與定量計算相結合,從單體系要素和體系要素間的互操作等級演化出體系的互操作等級。

1 互操作概念

互操作這一概念目前還沒有統一的定義。美國國防部認為,互操作性是指不同的系統、單元或力量之間互相提供服務和接受服務并有效協同運作的能力,而IEEE 將互操作性定義為不同系統或要素之間交換信息和使用已交換信息的能力。這些定義主要是針對兩個或多個系統之間的,互操作性是對不同系統之間協同運作能力的重要度量。由于體系是由多個相互聯系的系統或要素組成的,所以對于一個體系而言,互操作性仍然是對體系進行評估的重要度量。體系的互操作性是指各體系要素之間交換信息并協同運作的能力,是對系統互操作概念的拓展。

1.1 互操作成熟度模型

要衡量系統或者體系的互操作性,需要先構建互操作成熟度模型。美國國防部1998 年提出的LISI非常具有代表性[6]。LISI 的目的是為國防部提供一個成熟度模型,根據相關的流程規范確定待開發信息系統的互操作需求,評估現有系統對需求的滿足程度,并選擇實用的方案提高系統的互操作等級。LISI 主要包括互操作成熟度模型、參考模型和能力模型等,其中LISI 互操作成熟度模型將系統的互操作性劃分為5 個等級,LISI 參考模型通過規程、應用、基礎設施和數據4 個屬性來描述互操作性的5 個等級,LISI 能力模型將5 個等級又進行了細分,并且定義了在每一個子等級上各屬性對應的能力閾值。

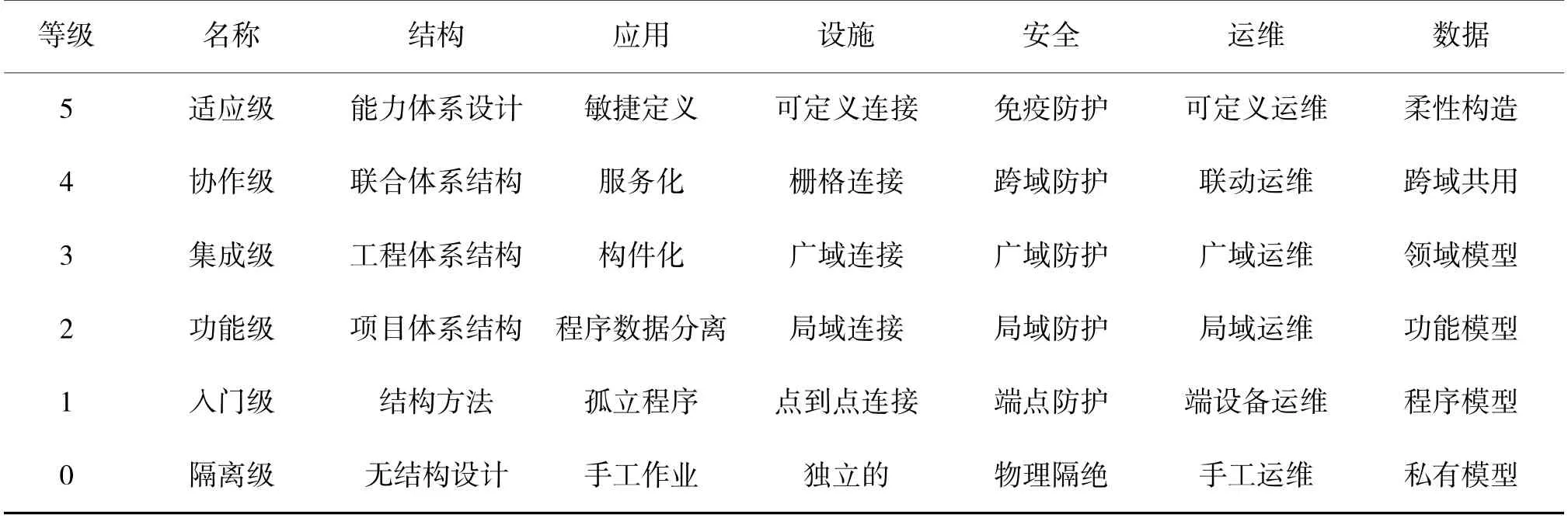

雖然LISI 的應用非常廣泛,但是經過多年發展,特別是大數據、云計算等新技術大量融入信息系統,互操作的內涵有必要進行補充和完善,故曹江等在2015 年提出了增強型互操作成熟度模型[10]。增強型互操作成熟度模型將互操作劃分為6 個等級,并通過結構、應用、設施、安全、運維和數據6 個屬性來描述互操作等級,如下頁表1 所示。和LISI相比,增強型互操作成熟度模型增加了安全和運維屬性,這是因為隨著技術進步和對抗加劇,安全和保密已經成為信息系統的重要組成部分,同時由于系統復雜化、體系化,運維也成為描述互操作性的關鍵一環。

表1 增強型互操作成熟度模型Table 1 The enhanced interoperability maturity model

1.2 互操作能力指標體系

增強型互操作成熟度模型雖然融合了LISI 互操作成熟度模型和LISI 參考模型,但是并沒有和LISI 能力模型相對應的各評價屬性的能力閾值,因而還不能直接用來對系統或體系的互操作性進行定量評估。為此本文在增強型互操作成熟度模型的基礎上,構建體系的互操作能力指標體系如下頁圖1 所示。互操作能力包含6 個屬性,用Ai表示;每個屬性又包含若干能力指標或效果,用Ik表示。

圖1 互操作能力指標體系Fig.1 Interoperability index system

互操作能力具有結構、應用、設施、安全、運維和數據6 個屬性,每個屬性都可以通過若干個能力指標或能力效果進行度量。圖1 給出的是比較通用的能力指標/效果集合,在對具體的一個體系進行評估時,度量指標可能會有所不同,需要根據實際情況進行一定的調整。

1.3 體系互操作等級評估流程

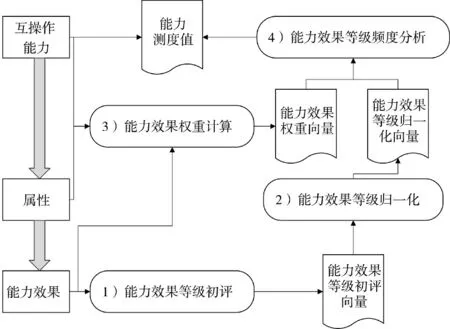

針對某一具體的體系,例如網絡信息體系、武器裝備體系等,可以按照圖2 所示的流程對互操作等級進行評估。

圖2 體系互操作等級評估流程Fig.2 Evaluation process of the interoperability level of the system

評估過程分為4 個步驟:

1)確定屬性對應的能力效果。體系由若干體系要素構成,針對每個體系要素,確定互操作能力6個屬性的能力效果相關信息,用于后續計算。

2)計算單體系要素的互操作等級。對每一個體系要素,根據其能力效果等級和權重,通過能力效果等級初評、歸一化、權重計算和頻度分析,計算互操作等級。

3)計算體系要素間的互操作等級。對于每對體系要素,計算兩者之間的互操作等級。

4)計算體系互操作等級。根據體系要素間的互操作等級,形成體系互操作圖,計算體系的互操作等級。

2 單體系要素互操作等級評估

為了表述的準確性,對問題邊界及涉及要素做出假設。互操作屬性集合記為

互操作能力效果集合記為

其中,NA=6,NI與具體體系有關,本文NI=28。互操作能力有L(L=6)個等級,分別為等級0~5。單體系要素互操作等級評估過程如下頁圖3 所示,包括4 個步驟。

圖3 單體系要素互操作等級評估過程Fig.3 Evaluation process of interoperability level of elements in a single system

2.1 能力效果等級初評

針對互操作能力效果集合中的每項能力效果Ik(k=1,2,…,NI),根據評估需要確定對各能力效果等級的要求,記為

滿足

對每個能力效果,評估人員根據能力效果的度量方法和量綱,確定能力效果的等級初評分,這些值可以來自統計、仿真、專家評定等,用一個向量表示

滿足

2.2 能力效果等級歸一化

為了統一各能力效果的等級標準,需要對能力效果的等級初評分分別進行折算,例如將等級rk映射成L-1,得到歸一化的能力效果等級向量,其中

2.3 能力效果權重計算

根據互操作能力、屬性和能力效果之間的邏輯關系,首先確定互操作屬性相對于互操作能力的重要度,其次確定能力效果相對于屬性的重要度,最后通過綜合得到能力效果對于互操作能力的全局權重,具體過程如下。

2.3.1 確定互操作屬性相對于互操作能力的重要度

2.3.2 確定能力效果相對于屬性的重要度

每項屬性Ai對應一組能力效果,屬性與能力效果之間的關聯用矩陣表示。cik取值為5、3、1 時分別表示能力效果的重要度為極度重要、很重要和一般重要,4、2 介于上述三者之間,cik=0 表示能力效果與屬性不相關,。

2.3.3 計算能力效果相對于互操作能力的全局權重

1)將能力效果Ik相對屬性Ai的重要度cik歸一化為

2)將屬性Ai的重要度zi歸一化為

3)計算能力效果Ik相對互操作能力的原始權重

歸一化得到

2.4 能力效果等級頻度分析

經過歸一化后得到的能力效果等級存在非整數的情況,因此,在將能力效果等級向量U 轉化為頻度向量時,定義如下函數

能力效果等級頻度向量V 反映了能力效果等級的總體分布情況,從中可以得到不同等級的能力效果的比例,選取占比最高的等級作為單體系要素互操作等級

3 體系要素間互操作等級評估

按照單體系要素互操作等級評估方法,分別確定每一個體系要素的互操作等級,然后對比每兩個體系要素的互操作等級,其中,較低的等級就是兩體系要素間互操作的期望等級,即

體系要素間的實際互操作等級可能會低于上述期望等級EAmn。例如,如果兩要素的固有互操作等級都較高,但是兩者之間的通信協議不兼容,那么就會降低實際的互操作等級。因此,在能夠獲得兩要素的具體情況下,需要根據實際情況對EAmn進行修正。體系要素間的互操作等級矩陣為

其中,EAmn表示體系要素m 和n 之間的互操作等級;對角線上的元素EAnn=EAn,表示要素n 的固有互操作等級。

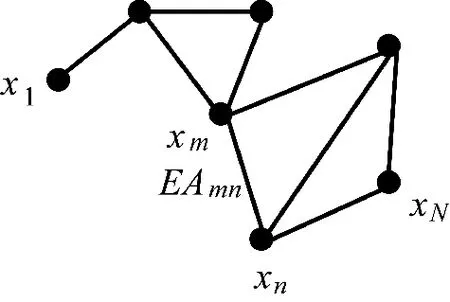

4 體系的互操作等級評估

如果把體系中的每一個要素看成一個節點,各體系要素間由邊連接,就可以通過互操作等級矩陣構造出一個體系的互操作圖,如圖4所示。其中,X 是節點集,MEA是圖的鄰接矩陣,也可稱為邊權重矩陣。

圖4 體系互操作圖Fig.4 Diagramof the interoperability of the system

如果兩個體系要素之間的互操作等級EAmn<L-1,可能是兩要素間的互操作等級偏低,沒有達到理想值;也有可能是這兩個要素之間本來就不需要太高的互操作等級,即其理想互操作等級EImn<L-1,甚至還存在EImn=0,即這兩個要素之間不需要互操作。因此,需要先根據體系的頂層設計確定體系要素間的理想互操作等級EImn,然后根據EImn對EAmn進行如下的歸一化處理

5 結論

現有關于互操作評估的文獻大多是針對單個系統考慮的,且沒有給出具體的互操作等級評估方法,或者把體系當成一個整體看待,而沒有考慮構成體系的各系統獨立運行和區域分布等特點的問題,本文在增強型互操作成熟度模型的基礎上,構建了體系的互操作能力指標體系,采取先分解再綜合的思路,將體系分解為若干個體系要素,通過確定屬性對應的能力效果、計算單個體系要素的互操作等級、計算體系要素間的互操作等級等步驟,最終構建體系互操作圖并得到體系的互操作等級。