微信平臺的延續性護理管理對創傷性下肢骨折患者術后VAS評分及并發癥發生的改善

李秀玲

(東營市第二人民醫院特檢科,山東 東營,257335)

創傷性下肢骨折是臨床常見與多發病癥,該病癥在各年齡階段中均有較高發病率,老年人群更甚[1]。通常由外力打擊如車禍、高空墜落等因素導致,同時在患者下肢骨折后,過度疲勞等因素也會導致其臨床病情加重[2]。下肢骨折常見的臨床癥狀有骨折處疼痛腫脹、下肢麻木、下肢反常活動等,如果不能及時對下肢骨折患者采取有效的治療措施,將會對其日常工作生活帶來極為不利的負面影響。臨床常用外科手術對下肢骨折患者進行治療,通過固定板固定受傷部位,幫助骨骼復位。但因骨折恢復期長,術后康復期間患處可出現較為嚴重疼痛,導致患者康復期間不良情緒頻發[3]。另因骨折程度不同其預后差異較大,不科學的護理方式可能導致骨頭移位,出現嚴重并發癥。因此臨床對創傷性骨折術后相關護理工作關注度更高。常規護理通常于出院后即結束,常規下的延續性護理干預通常僅在患者出院后進行電話回訪,內容簡單,未關注到患者出院居家康復期間骨折術后相關護理重點,家屬及患者作為非專業護理人員,無法自行進行有效的骨折術后護理干預,導致其骨折創口愈合不佳,出現感染等并發癥,對預后不利,無法滿足術后康復期間患者需求[4]。本研究即探討給予微信平臺下的延續性護理管理方式對患者術后疼痛及并發癥的干預價值,具體如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2021年6月—2022年12月東營市第二人民醫院接收的120例進行創傷性下肢骨折術后患者作為研究對象,按護理管理方式的不同將患者分為對照組和觀察組,每組60例。觀察組中,男性31例,女性29例;年齡40~86歲,平均年齡(43.25±4.24)歲;下肢骨折類型:股骨干骨折14例,跟骨骨折18例,脛骨骨折9例,股骨頸骨折19例。對照組中,男性33例,女性27例;年齡42~86歲,平均年齡(43.84±4.57)歲;下肢骨折類型:股骨干骨折23例,跟骨骨折17例,脛骨骨折10例,股骨頸骨折10例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。患者及其家屬充分了解研究相關內容后,自愿簽署知情同意書。本研究經東營市第二人民醫院醫學倫理委員會審核。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①符合創傷性下肢骨折診斷標準并經臨床檢查確診;②神志清醒、無溝通障礙、具有自主行為能力;③心臟、腎臟、肝臟等重要身體器官均無嚴重功能障礙;④行創傷性下肢骨折手術治療。

排除標準:①臨床資料缺失者;②不愿意參與本次研究的患者;③患有精神類疾病、溝通障礙、無自主行為能力的患者;④護理依從性較差的患者;⑤合并有心臟、腎臟等重要身體器官嚴重功能障礙的患者。

1.3 方法

對照組實施常規護理干預下的延續性護理,即患者在出院前將印發的骨折相關護理知識手冊發放給患者或家屬;家庭護理期間為其提供護理咨詢,采用電話等進行遠程隨訪,告知飲食護理對機體康復的重要性,解答護理疑問;告知患者生活、康復訓練措施;提醒其按時到院復查等。

觀察組采用基于微信平臺的延續性護理,具體如下:

(1)院內組織微信延續護理小組:組內人員培訓微信延續護理相關措施,熟悉微信平臺交流方式,指導護理人員護理用詞準確、表達清楚,避免因表達不清導致病患對疾病認知錯誤,同時需增強組內人員創傷性骨折知識培訓,完善其骨折護理知識儲備,以為病患提供完善、全面、科學合理的護理指導。

(2)出院前微信護理指導培訓:建立創傷性骨折專用微信群,由上述組內護理人員統一管理;于病患出院前一周組織病患及家屬進行微信使用界面培訓,將院內微信群進行推送,指導添加微信群并設置消息置頂,因部分老年患者可能無法熟練使用微信,可將家屬作為主要的溝通對象,及時了解患者的恢復情況并指導自行展開康復鍛煉。設置群活動時間為6個月,群內納入院內骨科護士長、高年資護士、主任醫師,協助患者更改全名稱,幫助患者錄入個人疾病相關信息,方便延續護理時對照查閱。

(3)在線交流:①群內每日推送一篇骨折護理小知識,建立每周一次的群內活動日,準確進行創傷性骨折護理任務及注意事項的知識培訓,告知護理技巧,如骨折患者出院后避免重體力勞動,重視休息對骨折部位的作用,指導合理康復鍛煉等。對于一部分院外康復存在開放性傷口人員指導其藥物更換周期,并告知換藥方式及藥物用量,可通過平臺推送換藥步驟圖解的方式分流程按步驟進行換藥指導。②生活指導:推送骨折患者專用的飲食食譜,促使調節飲食習慣,培養合理科學的飲食生活習慣。如在群內推送飲食方案,指導恢復期間多以清淡、易消化的食物為主,可多補充維生素與蛋白質,選擇對身體恢復有利的食物,多吃高維生素、高蛋白質食物,禁止食用辛辣、生冷以及刺激性強的食物等。③針對性疼痛護理指導:創傷性骨折出院后因骨折部位尚未愈合,一部分患者存在開放性傷口,因此出院期間仍會感知到一定程度疼痛,因此每日微信群內知識推送還需要加強對康復疼痛的護理干預方式的培訓。對群內提出疼痛的患者進行標注,問詢其疼痛狀態,對疼痛情況進行等級評價,準確推送止痛技巧。如針對患者自身,可指導其轉移注意力,從事一些自己感興趣的輕度活動,緩解疼痛;對痛感較輕者可指導其與家人、朋友聊天、交談轉移注意力,對疼痛等級高者了解產生疼痛的原因,建議是否到院進行診斷治療,也可根據患者描述按醫囑服用止痛藥,但需準確把握藥物用量,避免用藥依賴。幫助患者準確掌握疾病自護方式,提升自護能力。④針對并發癥及運動康復的延續性護理干預:a.深靜脈血栓形成的預防:護士可以通過微信平臺向患者及其家屬介紹深靜脈血栓形成的預防措施,如定期進行下肢肌肉鍛煉、穿著彈力襪。b.呼吸道感染預防:通過微信平臺向患者及其家屬介紹呼吸道感染的預防措施,如保持室內通風、避免接觸感染源。c.皮膚損傷預防:通過微信平臺向患者及其家屬介紹皮膚損傷的預防措施,如定期更換體位、保持皮膚清潔干燥。通過微信平臺向患者及其家屬介紹運動康復方案,包括肌肉力量鍛煉、關節活動度恢復。向患者及其家屬提供運動技巧的指導,如正確使用助行器、掌握正確的姿勢。

1.4 觀察指標

比較兩組患者術后自我管理能力、疼痛評分、護理前后心理狀態及并發癥發生率。①自我管理能力:考察通過微信平臺的延續性護理干預后患者在康復訓練、癥狀管理的能力及醫患溝通順暢程度,每項設置滿分10分,于護理干預后首次到院復查時由復查接診護理人員運用自制的患者自我管理能力問卷進行評價,分值越高表明其自我管理能力越強。②疼痛評分:采用視覺模擬評分法(Visual Analog Scale,VAS)進行疼痛評價,將疼痛的程度用0~10共11個數字表示,0表示無痛,10代表最痛,患者根據自身疼痛程度在這11個數字中挑選一個數字代表疼痛程度,根據選定數值進行分值統計,分值越低表明疼痛程度越低。③心理狀態:運用William W.K. Zung編制的焦慮自評量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)、抑郁自評量表(Self-Rating Depression Scale,SDS)[5]進行評價,SAS焦慮評分低于50分為正常;50~59分為輕度焦慮,60~69分為中度焦慮,69分以上為重度焦慮。SDS評分量表包含20個子項目,各子項目得分相加即得總得分。總得分的正常上限參考值為41分,標準分等于總得分乘以1.25后的整數部分。分值越小越好。標準分正常上限參考值為53分。標準總分53~62分為輕度抑郁,63~72 為中度抑郁,72分以上為重度抑郁。④并發癥發生率:并發癥包括創口感染、骨折斷端骨不連、關節僵硬及患側肢體肌肉萎縮,并發癥發生率=(創口感染+骨折斷端骨不連+關節僵硬及患側肢體肌肉萎縮)例數/總例數×100%。

1.5 統計學分析

采用SPSS22.0軟件對數據進行統計分析,所得計量資料采用()表示,組間比較采用t檢驗,計數資料用[n(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

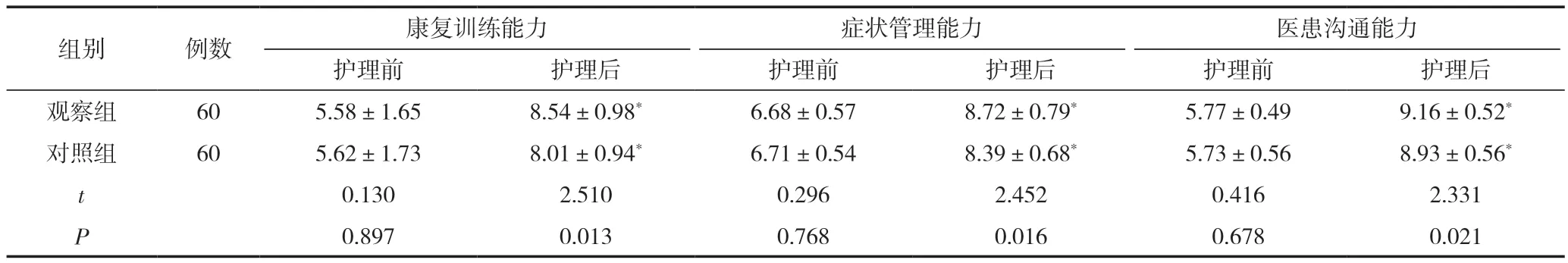

2.1 兩組患者自我管理能力比較

護理前,兩組患者自我管理能力比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,兩組患者自我管理能力均上升,且觀察組各項自我管理能力在護理干預后均較對照組評分高,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者自我管理能力比較(,分)

表1 兩組患者自我管理能力比較(,分)

注:與同組護理前比較,*P<0.05。

醫患溝通能力護理前護理后護理前護理后護理前護理后觀察組605.58±1.658.54±0.98*6.68±0.578.72±0.79*5.77±0.499.16±0.52*對照組605.62±1.738.01±0.94*6.71±0.548.39±0.68*5.73±0.568.93±0.56*t 0.1302.5100.2962.4520.4162.331 P 0.8970.0130.7680.0160.6780.021組別例數康復訓練能力癥狀管理能力

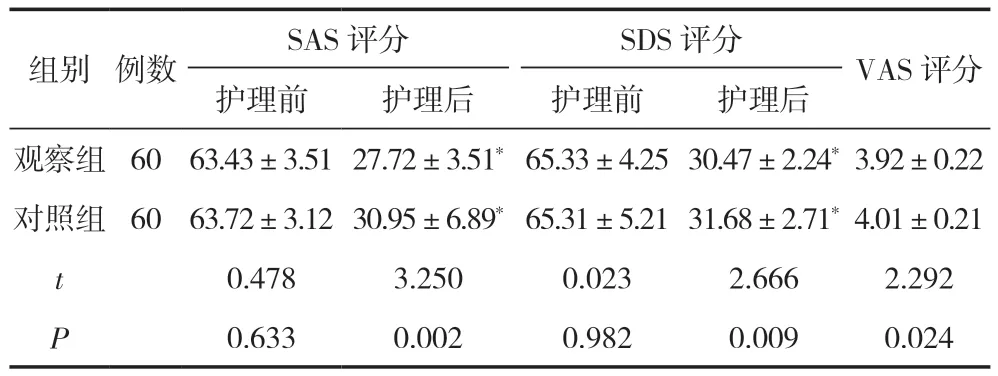

2.2 兩組患者疼痛評分及護理前后SAS、SDS評分比較

護理前,兩組患者焦慮及抑郁評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,觀察組患者焦慮及抑郁評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組疼痛評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者疼痛評分及護理前后SAS、SDS評分比較 (,分)

表2 兩組患者疼痛評分及護理前后SAS、SDS評分比較 (,分)

注:與同組護理前比較, *P<0.05。

SDS評分VAS評分護理前護理后護理前護理后觀察組6063.43±3.5127.72±3.51*65.33±4.2530.47±2.24*3.92±0.22對照組6063.72±3.1230.95±6.89*65.31±5.2131.68±2.71*4.01±0.21 t 0.4783.2500.0232.6662.292 P 0.6330.0020.9820.0090.024組別例數SAS評分

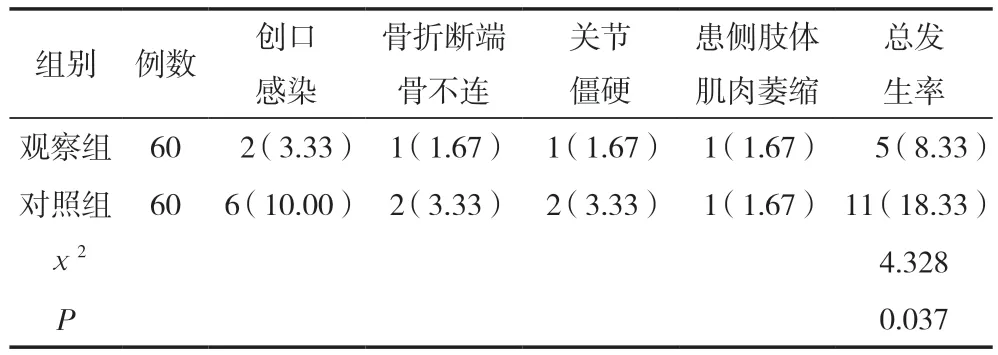

2.3 兩組患者并發癥發生率比較

觀察組并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者并發癥發生率比較 [n(%)]

3 討論

下肢骨折是一種常發于老年人群的臨床外科疾病,主要骨折類型有股骨頭骨折、股骨頸骨折、股骨粗隆間骨折、股骨大轉子骨折、股骨干骨折等。通常情況下由過度疲勞或外力打擊所致,如車禍或從高處墜落。臨床常用治療方法為外科手術,但手術治療對患者身體傷害較大,術后極易出現劇烈的疼痛以及感染等并發癥。同時術后大部分患者選擇居家康復治療,期間長時間的康復過程中如護理措施不規范易導致手術治療效果不佳,影響預后。因此出院康復期間的護理干預極其重要,臨床關注度高。

常規延續性護理通常僅包含一次院后回訪,告知復查時間,延續性護理干預方式及內容單一,康復期間患者及家屬不是專業的醫護人員,不能保證出院康復期間護理準確性,導致預后較差[6]。基于此,探尋一種更全面的護理方式十分重要,以彌補常規延續性護理的不足。本次研究中,觀察組患者疼痛評分及不良情緒評分降低,自我管理能力得到顯著提高,并發癥發生率有效控制。說明以上護理收益均得益于觀察組于微信平臺進行的延續性護理管理的效果。該類延續性護理方式優勢為通過微信平臺可實現文字、圖片、聲音的多項指導,護理方式更靈活;微信平臺可實現全天候問診解答,省去排隊掛號時間;微信平臺可定時輸出護理內容,給予科學合理的指導,提醒患者重視術后護理的價值[7]。董紅坤等[8]學者于研究中分析了微信平臺的延續性護理的價值,指出該類護理方式患者術后6個月內的Harris髖關節評分更高,社會、環境、生理、心理上舒適度及護理滿意度均得到提升,表明基于微信平臺的延續性護理能有效改善患者髖關節功能,提升患者護理滿意度。張玲[9]研究中分析了在兒童骨折中運用微信平臺的延續性護理的價值,指出針對兒童行微信平臺延續性護理需要以其家屬為主要對象,通過在微信平臺對患兒家屬進行健康教育等護理指導,照護者知識知曉率及康復優良率更高,表明基于微信平臺的延續性護理模式可提高患兒照護者的知識知曉水平,促進患者機體康復。傅小蘭等[10]學者則針對骨折術后機體功能恢復進行探討,表明通過微信平臺推送各種康復運動方案,患者鍛煉依從性高。牛靜靜[11]研究中提出,微信平臺延續性護理可促進骨折術后預后時間縮短,疼痛評分得到控制,表明微信式延續性護理能促進骨折術后患者關節功能恢復,提高出院康復階段機體功能鍛煉依從性,減輕疼痛,降低并發癥發生率。本研究結果均與以上學者研究結果相似,進一步說明了本研究的正確性。

綜上所述,人性化護理在臨床應用中能有效改善老年下肢骨折患者負面情緒,有效降低康復期術后疼痛,其于康復階段可更好配合進行肢體康復鍛煉,降低并發癥發生率,護理效果顯著,應用價值高。